Suscripción

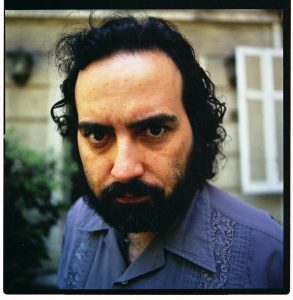

por César Aira I 29 Julio 2016

Cuando tomé la decisión trascendente de suscribirme, creí que todos mis problemas habían terminado. No fue fácil, tuve que vencer las resistencias internas del primitivo económico que era yo, que no compraba nada si no era tomándolo con las manos y pagando con los billetes que sacaba del bolsillo. Nunca antes había hecho una suscripción a ninguna revista, y era raro que no lo hubiera hecho hasta entonces con Artforum, no solo porque era mi revista favorita sino por los inconvenientes que había tenido siempre para conseguirla. Algún día haré la historia de las estrategias a las que recurrí, los viajeros que me la trajeron, las excursiones a sitios donde la tenían, o no la tenían, los proveedores con los que me esperancé, y los que me defraudaron. Nunca dejé una pista sin explorar, por dudosa que fuera. Esa historia sería casi una autobiografía; los años de abundancia, los años de carencia, fueron haciendo mi vida. Hablaba del tema con todo el mundo; no le ocultaba a nadie mi busca, porque siempre estaba latente la posibilidad de que alguien supiera algo, me pusiera sobre un rastro prometedor. Todos me preguntaban por qué no me suscribía. ¿No era el paso más lógico, más racional? Para eso estaban las suscripciones, que por lo demás eran especialmente corrientes en los EEUU, donde el grueso de las revistas se distribuye por correo a los suscriptores. ¿Por qué no lo había hecho? Podría enumerar mil razones: no tenía tarjeta de crédito, no sabía cómo girar dinero o comprar un cheque en dólares, desconfiaba del correo… No eran razones serias. Para los trámites del pago podía hacerme asesorar por alguno de mis muchos amigos suscriptos a revistas extranjeras; y en realidad yo nunca desconfié del correo, al contrario, soy de los pocos que nunca se han perseguido con ese temor. Creo que no me suscribí porque en el fondo nunca lo consideré necesario. Podía pasar un año entero sin encontrar en todo Buenos Aires una sola Artforum, pero sabía que tarde o temprano la encontraría, y sabía y anticipaba el placer que me daría ese hallazgo. O quizás le temía mágicamente a la interrupción de la larga serie de hallazgos y decepciones, a ese ritmo sin ritmo al que se ajustaba mi vida desde mi juventud.

Entonces, ¿por qué me decidí? Tampoco lo sé. Porque sí, por probar algo nuevo, porque se dieron las circunstancias. Un banco me había dado inopinadamente una tarjeta de crédito (sin que yo se la pidiera), hacía cerca de un año que no encontraba una sola Artforum, y descubrí que había un modo muy fácil de suscribirse por internet… En fin: lo hice. Quizás se había vuelto demasiado absurdo no hacerlo. Al día siguiente me escribieron por correo electrónico que habían ingresado mi suscripción y ya me habían enviado el último número (the last issue), y hasta agregaban un saludo afectuoso, “best wishes for you in Argentina”; mi pobre patria estaba en las primeras planas de los diarios de todo el mundo, por ciertas catástrofes económicas. Debió de llamarles la atención que en pleno descalabro social, político y financiero, un argentino tuviera la iniciativa de suscribirse a una sofisticada revista de arte. Pero mi plata valía como la de cualquier otro; en efecto, pagué ese fin de mes cuando me llegó el resumen de la tarjeta, y para entonces ya había recibido el primer número, the last issue, lo que me produjo una alegría enorme.

La leí, la releí, pasaba interminablemente las páginas, de atrás para adelante, de adelante para atrás, la tenía cerrada en las manos cuando miraba televisión, se la presté a Ernesto, me la devolvió, la volví a leer. Estábamos en julio. Ese número que me habían mandado era el Summer Issue, el de junio, y en los dos meses siguientes, de receso estival, la revista no sale. Debía esperar a septiembre, cosa que hice de buena gana, optimista, confiando, sin impaciencia. A esta Artforum la sentía a la vez más valiosa y menos valiosa que las otras innumerables que habían llegado a mis manos en los últimos veinte años. No la había encontrado, el azar y la suerte no habían participado, no era un milagro; pero era la primera que venía directo a mí “de fábrica”, era el alba de una nueva época de mi vida, más automática, más previsible, y también de algún modo más rica. A partir de ahora podía construir “sobre bases sólidas”: no encuentro nada mejor que este lugar común para expresar el sentimiento que me embargaba, tan ambiguo como reconfortante.

Pues bien, llegó septiembre, y después octubre, noviembre… La Artforum no llegó. Ahora debería hacer la historia de lo que fue esperarla durante esos meses; pero es imposible, porque la espera estuvo hecha de tantos movimientos espirituales tan pequeños, tan variados, que no terminaría nunca. En realidad, no dejé de esperar un solo instante de esa época de mi vida. Cuando empezaba un nuevo mes mi espera se renovaba, recomenzaba de cero como si nunca hubiera sufrido una decepción. Se sostenía en esa condición prístina durante toda la primera semana y algo más; después empezaba a cambiar de color, pero, curiosamente, no de fuerza. La segunda semana caía en la categoría de un atraso comprensible por la mecánica del correo; la tercera, lo mismo pero ya con matices de accidente; y al final se iba contaminando con el tono que prevalecía en la cuarta semana, que era el de lo inexplicable, de los caprichos burocráticos de una institución tan grande y compleja como es el correo internacional, en el que “puede pasar cualquier cosa”. Empezaba otro mes, y todo lo anterior se borraba, la ilusión de inminencia renacía fresca y completa, incontaminada, y el ciclo se repetía. La espera se tensaba por los dos extremos; por un lado, me habían dicho que a los suscriptores les mandaban las revistas antes de que salieran a la venta, no bien llegaban de la imprenta, quizás una semana antes de que se distribuyeran en quioscos y librerías. De modo que el día 1 de cada mes yo ya estaba esperando en serio recibirla. Pero el día 10, o el 15, también se la podía esperar en serio, porque el viaje entre Nueva York y Buenos Aires es largo, y puede haber muchos obstáculos… En cuanto a los números de los meses ya pasados, los que no había recibido y no había motivos razonables para esperar, cuando ya había salido el número siguiente, no los descartaba del todo; para ellos tenía un compartimento especial de ilusión, más bien brumoso porque nunca lo elaboré en la conciencia; podía ser, por ejemplo, que se estuviera acumulando en el Correo Central a la espera de que alguien fuera a reclamarlas, cosa que yo haría cuando me trajeran la notificación correspondiente, y eso no estaba sujeto a ningún calendario porque dependía de que hicieran un inventario de bultos sin reclamar, o reacomodaran un depósito…

Al margen de estos pensamientos, e independiente de ellos, tenía otro más concreto respecto del motivo por el que no recibía mi querida Artforum. La robaban en el correo. Esos robos tenían una larga tradición. Todo el mundo sabía que en el correo robaban revistas, para venderlas. Saberlo, o sospecharlo con harto fundamento, no solucionaba nada. Era triste, pero no había nada que hacer. Recibí condolencias muy solidarias de mis amigos, que me contaron historias parecidas, la más deprimente de las cuales era la del que había descubierto el puesto de librero de viejo (en Plaza Italia) donde el empleado infiel del correo iba a vender su revista, y él acudía todos los meses a comprarla: la pagaba dos veces, pero al menos la tenía. Recordé las muchas veces que yo había comprado Artforums en esos puestos, y la alegría que me daba hallarlas. De pronto esa misma busca me desalentaba. Me parecía imposible como una de esas coincidencias que suceden en las anécdotas, no en la realidad. Alguien me recomendó un remedio práctico, aunque no infalible: alquilar una casilla en el Correo Central, con lo que se eliminaba parte de la cadena (no toda) en la que podía tener lugar el hurto. La descarté, nunca se me ocurriría hacer algo así. Además, podía no tratarse de un robo. Nunca me ha gustado desconfiar del prójimo, no solo por odio al prejuicio sino porque me parece que la confianza simplifica la vida y contribuye a la paz interior. Además, hacía extensiva a todo el personal del Correo la simpatía indestructible que sentía por mi cartero, que es un hombrón ingenuo y simpático, y una vez me preguntó por qué yo recibía tanta correspondencia de tantos países. Ahora, cada vez que me tocaba el timbre o me paraba en la calle para darme un sobre (porque yo camino por el barrio casi tanto como él) se me alborotaba el corazón y creía que había llegado el momento… Por no llegar, ese momento era todos los momentos. Seguía recibiendo correspondencia de todo tipo, y se me antojaba que era un geniecillo burlón el que transformaba el sobre que yo quería recibir por otro que contenía una cuenta o la publicidad de una pizzería.

En cuanto a tomar medidas serias y concretas, no tomé ninguna. Como me ha pasado tantas veces en la vida, me conformaba a una situación contra la que cualquier otro se habría rebelado vivamente. ¿Fatalismo? ¿Cobardía? Sentía una forma extraña, retorcida si se quiere, de la satisfacción. Había hecho todo lo que podía hacer. Suscribirme había sido un gesto tan ajeno a mi comportamiento normal, tan heroico (para mí) que me justificaba en una perfecta inacción. Era como si, después de tanta incertidumbre, de tanto azar, hubiera llegado al fin del camino. Ya no podían exigirme más.

Claro que estaba (es decir: no estaba) la Artforum, mi revista favorita, ese lujo insólito y descontextualizado de mi provincianismo, esa fuente inagotable de ensoñaciones de arte. No la tenía, y no dejaba de desearla. La deseaba más que nunca. La situación tenía algo de contradictorio, y hasta se diría de insostenible. Algo tenía que pasar.

Pero no pasó nada. Salvo que tomé en cuenta una curiosa fantasía que me dominó por entonces, más que fantasía una alucinación, de insuperable fuerza de realidad.

Vivo en la esquina de las calles Bonorino y Bonifacio. Sobre Bonorino, a unos pocos metros (nos separan dos casas nada más) hay una comisaría, la “38”. Los policías estacionan los patrulleros en la calle, para el lado de la esquina, y dando la vuelta. Todo el tiempo están yendo y viniendo frente a la puerta de mi casa, subiendo y bajando de los autos. Había notado que antes de subir a un patrullero, cuando llevaban armas largas, verificaban la carga, o el seguro, o algún otro mecanismo. Era casi inevitable pensar que tarde o temprano habría un accidente, que podía depender de un pequeño error de cálculo en el movimiento de las manos, o de una falla del arma, y se les escaparía un tiro. Sobre todo porque en ese entonces la televisión estaba llena de muertos por disparos policiales al quedar en medio de un tiroteo, o por balas perdidas o por cualquier otra causa semejante. Hay noticias que se ponen de moda, inexplicablemente, y ésta era la moda del momento. Un accidente puede no suceder en cien años, o puede suceder hoy… Mirando a algún policía manipulando un fusil, se me tuvo que ocurrir que se le disparara de pronto, y me acertara a mí. Unir esta fugaz fantasía con la fantasía que dominaba mi vida debió de ser tan fácil como sumar dos más dos. Sonaba el portero eléctrico en mi casa mientras estábamos almorzando. Atendía yo, porque a esa hora, que era la hora del cartero, siempre me precipitaba a atender yo. “Quién es”. “Cartero”. “Ya bajo”. Y bajaba, saltando de a cuatro escalones, presa de una deliciosa expectativa veteada de cautelas de fatalismo. Abría la puerta. Aparecía la cara redonda del cartero, que me tendía una carta certificada, y mientras yo firmaba sacaba otros sobres de la saca de cuero… “Esto también es para usted…”. Y todavía algo más… Yo ya lo había visto: un sobre blanco, cuadrado, con un logo impreso en azul: ARTFORUM. Mi alegría era inmensa, era la recompensa de tanta espera, de tanta decepción. La tomaba como en un sueño. Como todas las cosas que uno ha esperado mucho, al hacerse real había perdido gran parte de su realidad, la había ido dejando en jirones en el camino sinuoso del deseo. Y en el momento en que la tenía en mis manos, se disparaba el fusil de un policía torpe en la vereda de enfrente, y de todos los sitios donde podía terminar la bala (en alguno tenía que terminar) terminaba en mí, en mi corazón. Tenía adelante al cartero, pesado y corpulento, pero la bala venía de lado, en diagonal, y me daba a mí sin rozarlo a él; en un primer momento no se daba cuenta de lo que pasaba; el ruido no era gran cosa: un estampido seco difícil de ubicar, como todos los ruidos breves. Veía la pequeña sacudida de mi cuerpo, y quizás mi expresión atónita, pero no coordinaba causa con efecto, no sabía que hubiera una secuencia de causa y efecto. Yo tampoco lo sabía, y no tenía tiempo de averiguarlo, porque ya estaba muriendo, antes de caer. Una bala de grueso calibre que hace un agujero en los delicados compartimentos del corazón no tiene apelaciones. Pero aun así tenía tiempo: tenía el instante supremo de morir. Me doblaba, caía, y el cartero en su desconcierto no atinaba a sostenerme, yo me derrumbaba cabeza abajo por los escalones, los sobres resbalaban de mis manos, todos salvo uno, el de la Artforum, la felicidad de cuya posesión me duraba todavía, anacrónica, confundida con la inmensa tristeza de morir, de dejar el mundo que había amado tanto. ¿Quién dijo que una herida en el corazón no sangra? Mi cuerpo se había vuelto una fuente; litros y litros de sangre roja, que brillaba como un gran rubí bajo el sol del mediodía corrían en círculo a mi alrededor, un vórtice en el que me hundía para siempre, aferrado a mi Artforum.

Este texto forma parte del libro Artforum, publicado el 2014 por editorial Blatt & Ríos.