El ruido en la cabeza

Ese incansable rumor interno de fragilidad, de esperanza, de trascendencia y de miedo, ese permanente “ahora mismo”, “demasiado tarde”, “mejor no”, “enciéndelo, apágalo”, “mira esto, mira aquello”, “asegúrate de cuidar aquello, recuerda no hacerlo”, ¿dónde podemos encontrarlo en una época de máquinas que se dirigen a las multitudes y de multitudes que enloquecen por las máquinas? Para esclarecer esta interrogante escribe la gran narradora y crítica estadounidense este ensayo que forma parte de su libro Metáfora y memoria.

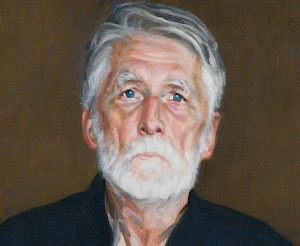

por Cynthia Ozick I 7 Noviembre 2019

En una tarde gris, estoy sentada en una habitación silenciosa reflexionando acerca del ruido. En la calle pasa un solo automóvil –una rauda vocal grave– y luego todo vuelve a aquietarse. ¿De dónde viene entonces este estrépito, este alboroto, este creciente rumor de zigzagueo estático que oigo todo el tiempo? ¿Qué es esta cámara de resonancia que amplifica estas espirales caóticas? Es un ruido inconfundible, tan claramente mío como mis huellas dactilares o mi ADN: el repiqueteo del remordimiento, del recuerdo, de la derrota, de la mutabilidad, del miedo amargo, hecho de vergüenza, de ambición, de rabia, de vanidad y de deseo. La banda sonora de una película del futuro, un avance de escenas temidas desde hace tiempo o de ensoñaciones diurnas sin la menor esperanza de materializarse. O bien la repetición de conversaciones nunca olvidadas, humillantes, incómodas, indelebles. La mayor parte de las veces es el zumbido de lo ineludiblemente mundano, la vocecita cotidiana que machaca y machaca: ahora mismo, no ahora, demasiado tarde, demasiado pronto, por qué no, mejor no, enciéndelo, apágalo, no puede seguir así, mira esto, mira aquello, asegúrate de cuidar aquello, recuerda no hacerlo. La cháchara continua que chismorrea, que se preocupa, que envidia, que invoca, que anhela, que se condena a sí misma.

Pero la interioridad –ese persistente murmullo interno– es algo más que lamentos y deseo. Es el temblor de la intuición que atrapa la experiencia y la atrae hacia ella para examinarla, para interpretarla, para juzgarla. La interioridad es discernimiento, penetración, imaginación, conocimiento de sí mismo. La vida interior es la enemiga de la muchedumbre, porque la vida de la muchedumbre apaga las murmuraciones de la mente. La mente tiene muchos filamentos, es laberíntica, tortuosa, mientras que toda muchedumbre se revela una máquina; una colectividad de partes unidas para un mismo fin.

Y con el ruidoso avance de la tecnología cada máquina se transforma en una muchedumbre. Todos estos artefactos y dispositivos que pulverizan los relatos y aparentan capturar, y en ocasiones imitar, la vida interior, ¿qué son, en realidad, si no toscas excrecencias del principio que rige a la Muchedumbre? Las películas, con sus listas de colaboradores, son obra de una muchedumbre. Las películas están dirigidas a las muchedumbres (aunque estemos solos frente a la pantalla del televisor). En cuanto a esos otros experimentos generados por máquinas –programas de televisión confesionales; psicólogos radiales; encuestadores telefónicos; la proliferación regresiva del correo electrónico que reduce la escritura de cartas a una atrofiada jerga telegráfica digna del siglo XIX; los “chat rooms”, los “blogs” y las “revistas” electrónicas que rebajan el discurso a una hueca jovialidad y a la pelea incesante por encontrar lo último–, ¿qué son sino las maniobras reducidas de la muchedumbre? La cibernética de los superhéroes pero sin vuelo. Imagínense a Clark Kent entrando en una cabina de teléfono pero no para emerger como un dios universal, sino para volver a salir a hurtadillas, disminuido y balbuciente, todavía con los anteojos y el sombrero puestos. La desaparición misma de las cabinas de teléfono –esas celdas privadas donde murmuraban los amantes y los conspiradores es funcional a la mentalidad de la muchedumbre, con sus teléfonos celulares, ubicuamente públicos, que anuncian misiones confidenciales en calles atiborradas de gente. El tête-à-tête se ha vuelto un delito flagrante.

Sin embargo, todavía tenemos un recurso compensatorio. Su signo se anuncia en el título de la novela de Thomas Hardy que retrata la vida en la campiña inglesa, con su vieja frase olvidada: Lejos del mundanal ruido. ¿Cómo poner distancia, en estos mundanales tiempos estadounidenses, entre el frenesí de la muchedumbre y las necesidades susurradas de la mente? ¡Refúgiate en la novela! La novela, ese submarino hecho de palabras, piloteado por el presentimiento y la intuición, te sumergirá en la vorágine del corazón.

La vida interior es la enemiga de la muchedumbre, porque la vida de la muchedumbre apaga las murmuraciones de la mente. La mente tiene muchos filamentos, es laberíntica, tortuosa, mientras que toda muchedumbre se revela una máquina.

Si bien suele equipararse la revolución electrónica, con su veloz desarrollo de este o aquel aparato, con la invención del tipo móvil, lo cierto es que lo digital es la antítesis de la vida interior de las letras. La imprenta hizo posible, por primera vez, el compromiso solitario de un individuo con un texto íntimo; la era de Gutenberg trasladó la conciencia humana desde lo colectivo hacia lo reflexivo. Los aparatos electrónicos promueven lo colectivo, la tan mentada “comunidad global”; la muchedumbre otra vez. El chat a través del microchip se vale de un simulacro fantasmal de la imprenta, pero el chat no es un ensayo. El cine despliega argumentos, pero una película no es una novela. La vida interior está en otra parte y deposita ocasionalmente sus vibraciones conscientes en lo que consideramos el ensayo “personal”. Aunque el periodismo nos inunda con oleadas de artículos –manojos verbales de información adaptados para la muchedumbre–, hoy en día existen pocos ensayos de la especie meditativa.

¿Y qué hay de los territorios inconmensurables de la novela? ¿Acaso la novela literaria, al igual que el ensayo personal, corre peligro de volverse obsoleta? De tanto en tanto suena alguna alarma académica y supongo que la novela puede caer en desgracia o pasar de moda, al menos en el largo plazo. ¿Dónde están, después de todo, las formas soberanas de antaño: la épica, la saga, el poema narrativo byroniano, la oda autobiográfica a la manera de Wordsworth? La magnificencia literaria ya no está en boga. Si Melville viviese, ¿se atrevería a luchar cuerpo a cuerpo contra esa rapsodia gigantesca que es Moby Dick? Las formas y los géneros, al igual que todos los seres que respiran, tienen su ciclo de vida natural. Nacen dentro de un conjunto de condiciones sociales y agonizan cuando esas condiciones cambian. Pero si la novela languideciera –si, digamos, sufriera una metamorfosis completa y se transformara en una variante del periodismo o en una película, como le ha ocurrido a muchas novelas populares–, entonces el último vehículo confiable de la vida interior (además de nuestras cabezas) se habría disuelto en el aire.

La novela no ha languidecido; todavía resiste, refugiada en la tibieza de nuestras manos. “Puede contenerlo todo”, escribió Henry James hace un siglo, “y esa es su fuerza y su vida. Su plasticidad, su elasticidad es infinita”. Estas palabras se publicaron con el título “El futuro de la novela”. Tal vez existan mentes avanzadas dispuestas a aplicarlas a internet; y la verdad de las predicciones está, sin duda alguna, de su parte. La tecnología de las comunicaciones puede crecer y crecer, y en modos que ni siquiera podemos imaginar. Pero la novela exige una esfera mucho más perceptiva que el “intercambio de ideas” que en la jerga habitual pasa por comunicación y que no significa sino lo que la muchedumbre sabe. Los conductores de talk-shows que estimulan la catarsis pública de los despechados están ellos mismos protegidos por la compasión inquisitiva de la muchedumbre, que en realidad es cualquier cosa menos compasión. La descarga de información especializada –uno de los triunfos enciclopédicos de la tecnología de la comunicación– es un acto que puede equipararse, por su practicidad, al uso de una pierna ortopédica; te permitirá pararte en el mundo, pero no corre ninguna sangre por ella.

¿Qué sabe la novela? No tiene objetivo práctico ni educativo, sin embargo sabe algo que el conocimiento corriente no puede captar. La intrincada madeja de personajes e incidentes de la novela se posa sobre nuestros sentidos como una tela de araña que despliega sus minúsculas hebras para transmitirnos conocimientos, matices y revelaciones. Lo que la novela sabe son los designios y los itinerarios arcanos de la metáfora; eso que Henry James llamaba “la figura en el tapiz”, Keats “la capacidad negativa”, y Kafka “la explicación de lo inexplicable”. Hasta tiene el poder de volver sensibles los muebles de una sala: “Mientras tanto, Pavel Petrovich ya estaba de regreso en su elegante despacho. Empapelado graciosamente todo él, en un color vivo, se podía ver un abigarrado tapiz persa del que colgaban algunas armas, varios muebles de madera de nogal tapizados con terciopelo verde oscuro, una antigua biblioteca de madera roble negro de estilo ‘renacentista’, una chimenea y un magnífico escritorio, sobre el que reposaban varias estatuillas de bronce… Pavel Petrovich se derrumbó sobre el diván, colocó los brazos debajo de su cabeza e, inmóvil, se quedó mirando el techo casi con desesperación. Pero ya fuera porque quisiera ocultar la expresión de su rostro hasta a las mismas paredes, ya fuera por alguna otra razón, lo cierto es que se levantó, corrió las pesadas cortinas de las ventanas y, a continuación, se derrumbó de nuevo sobre el diván”.

¿Cómo poner distancia entre el frenesí de la muchedumbre y las necesidades susurradas de la mente? ¡Refúgiate en la novela! La novela, ese submarino hecho de palabras, piloteado por el presentimiento y la intuición, te sumergirá en la vorágine del corazón.

Esto es Turgueniev. Un escritor experimental habría omitido ese “casi con desesperación”. La desesperación está en el empapelado, tal como sugiere Turgueniev. Eran las costumbres literarias decimonónicas las que lo obligaban a decir la palabra sin rodeos. El empapelado de Virginia Woolf también es sensible, solo que como ella es experimental, nunca nombra explícitamente lo que domina el ambiente:

“Solo atravesando los goznes oxidados, y por entre la hinchada madera, húmeda del mar, ciertos aires, separados del cuerpo de los vientos (la casa, después de todo, estaba deteriorada), sorteaban las esquinas y se aventuraban a entrar. Casi podían verse con la ayuda de la imaginación, entrando en el salón, preguntando, admirándose de todo, jugando con el desprendido papel de la pared, preguntándose ¿durará mucho?, ¿cuándo se caerá? Casi podían verse rozando delicadamente las paredes, meditando mientras pasaban, como si se preguntaran si las rosas rojas y amarillas del papel se marchitarían, y preguntándose también (con calma, disponían de mucho tiempo) por las cartas rotas de la papelera, por las flores, por los libros, todos abiertos para ellos, que acaso se preguntarían a su vez: ¿Son aliados estos vientos? ¿Son enemigos? ¿Cuánto tiempo resistirían el sufrimiento?”.

Dos pequeños retratos de dos habitaciones, pero el tema de ambos (si es que podemos llamar tema a esos ondulantes tentáculos de sensación) es incorpóreo, intuitivo, profundamente interior. El peso del dolor es inherente a la maciza biblioteca negra de Turgueniev; la ligera pincelada de lo efímero roza las letras desgarradas de Woolf. Y ambas escenas exhalan el mismo grito primordial: ¡Vida! ¡Vida!

La vida –la vida interior– no está solamente en la producción de guiones ni tampoco las películas alcanzan para transmitirla. ¿Y el microuniverso del módem? Olvídenlo. Las voces secretas en la médula eluden estos instrumentos multiplicadores de alta tecnología que facilitan la difusión de datos. (¡Alta tecnología! ¡Facilitar la difusión de datos! La jerga de la pierna ortopédica, de la lengua ortopédica). El ruido en nuestras cabezas, ese incansable rumor interno de fragilidad, de esperanza, de trascendencia y de miedo, ¿dónde podemos encontrarlo en una época de máquinas que se dirigen a las multitudes y de multitudes que enloquecen por las máquinas? En el arte de la novela, en la plasticidad y la elasticidad infinita de la novela, en el aleteo del empapelado imaginario. Y en ninguna otra parte.

Este ensayo se encuentra en el libro Metáfora y memoria, publicado por editorial Mardulce, que es parte de la obra crítica y de no ficción de Cynthia Ozick.