Hannah Arendt: pétalos y roca

Es de las ensayistas del siglo XX cuyo crédito y prestigio ha seguido creciendo. No solo por provenir de uno de los troncos más recios de la filosofía y el pensamiento alemán, sino también por ser una de las pocas mujeres que se abrió paso y destacó en el selecto y masculino club de los intelectuales públicos de su época.

por Héctor Soto I 5 Agosto 2020

La vida de Hannah Arendt fue lo bastante dramática como para que su biografía pueda ser leída como una novela. Después de todo, no abundan vidas como la suya. Habiendo sido muy golpeada por las crueldades del siglo XX, pudo salir a flote, recomponerse e instalarse entre los grandes intelectuales de su época.

Tiene que haber sido una mujer fascinante. Inquieta, desprejuiciada y audaz. Combinó una extraña mezcla de fragilidad y arrogancia. Era seductora, pero también podía ser terca. Pétalos y roca. Aunque siempre supo de sus ancestros judíos, sobre todo por sus abuelos, lo cierto es que vino a tomarlos en serio mucho más tarde, cuando ya la discriminación nazi se había hecho explícita y los alemanes estaban escupiendo a los suyos en las calles. No, no era alemana, como había creído siempre. Antes que eso era judía y este factor pasó a ser la primerísima definición de su propia identidad.

Hija de ingeniero que murió de sífilis cuando tenía seis años, Hannah fue educada por una madre muy de izquierda que la involucró prematuramente en los temas de la vida –la política, las subsistencias, la pareja, la sexualidad– y que no solo fue su gran escuela de afectos, sino también la figura más presente en su existencia. Fue una madre que le alumbró caminos, le impartió enseñanzas, le templó la voluntad, que muy luego se transformó en compañera de ruta y terminó convertida en carga –una carga complicada, porque la señora tenía su carácter– cuando la hija la trajo consigo a Nueva York para compartir con ella las dos piezas donde la Arendt vivía con su segundo marido.

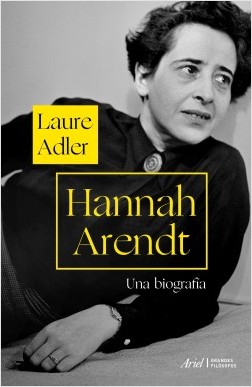

El libro de Laure Adler, Hannah Arendt, una biografía, es una biografía escrita desde la admiración. La autora no tiene con Arendt la proximidad que sí tuvo Elisabeth Young-Bruehl, autora de una biografía anterior, publicada en 1982, quien fue alumna suya en seminarios y mano derecha en distintas investigaciones. Pero Laure Adler, que publicó su obra el año 2006, tuvo la ventaja de acceder a archivos más recientes. Como además reporteó mejor y pudo conversar con más gente –sobrevivientes, colegas, amigos y testigos de la época– trató por esa vía de forjarse un juicio más independiente. El libro, escrito con dificultad, tiene una prosa que fluye poco y que la traducción –torpe, supuestamente castiza, a veces arcaica– arruina todavía más. Si a eso se le suma una vergonzosa cantidad de gazapos, hay razones para dudar del cuidado que el sello Ariel está poniendo en sus ediciones.

El misterio

Son muchos los rasgos que llaman la atención en la vida de esta intelectual. Ella rechazó siempre la etiqueta de filósofa –había algo de humildad y alguna dosis de coquetería en eso– y decía que lo suyo era solo la teoría política. La teoría, no la ciencia política, porque planteaba que su aproximación a estos fenómenos era puramente reflexiva. No intentaba ni establecer regularidades, ni anticipar tendencias ni –menos– construir leyes que nos permitieran anticipar hechos. Solo mirar y analizar; claro que con el fuego de su inteligencia superior.

Un recuento no jerarquizado de hábitos, rasgos y pulsiones, diría muchas cosas de esta célebre intelectual. Diría que jamás se quedó quieta; que sus únicos encierros corresponden a los momentos en que escribía –y escribió mucho–, cuando lo hacía a la velocidad del rayo, con furor, pero solo una vez que tuviera su artículo, su ensayo, su libro, completamente armado en la cabeza. Nunca fue de los filósofos o escritores que flirtea con la página en blanco.

El gran misterio, por lejos, es su relación con Heidegger. Fue su alumna, su amante, su colaboradora, su gran amor. Ninguna de estas categorías, sin embargo, es capaz de explicar la complejidad de la relación que mantuvo con él.

Otras constantes: fue una viajera impenitente. Viajó como desalmada en una época en que casi nadie lo hacía. Fue una fumadora contumaz, de dos cajetillas diarias, y echaba humo hasta en los hospitales. Fue una inteligencia muy autónoma: nunca, sino hasta muy al final, aceptó cargos de la academia y prefirió siempre las inseguridades pero también los señoríos de andar por la libre. Fue una pensadora cultísima: lo primero que hizo tras recuperar la conciencia tras un grave accidente del tránsito, mientras iba en taxi por Nueva York, fue recitar en griego y después en alemán, para comprobar que no había perdido la memoria. Fue, durante la mayor parte de su vida, una mujer jefa de hogar, porque la segunda vez se casó con un intelectual negado para la vida práctica y que invirtió largos años de su vida en obras monumentales que nunca publicó. Abarcaba mucho y apretaba poco. Solo muy tarde vino a generar ingresos en Estados Unidos, cuando ya su peso específico en la economía del hogar debe haber sido tanto o más gravoso que el de su suegra.

Fue una pensadora sociable; no una socialité, aunque sí una gran anfitriona y una invitada bien cotizada en su amplio círculo de amigos (Mary McCarthy, Hans Jonas, Kurt Blumenfield, Gershom Sholem). Fue una mujer llevada a sus ideas; como a Heidegger, su maestro, le costaba admitir errores. Fue una figura expuesta, muy expuesta, en función de las perspectivas completamente originales que quiso abrir en numerosos debates. Fue una de las primeras intelectuales que pagó con insomnio, rechazo y dolor, lo que significa convertirse en mascota de los mass media. Fue, qué duda cabe, una mujer apasionada. Fue además una mente a la cual la vida, la historia, la experiencia, tensó dramáticamente en muchos de sus puntos de vista, obligándola a matizar, a templar, a negociar con la realidad, allí donde su primer impulso había sido el aplauso o la aversión. Y fue, en fin, una mujer misteriosa.

El gran misterio, por lejos, es su relación con Heidegger. Fue su alumna, su amante, su colaboradora, su gran amor. Ninguna de estas categorías, sin embargo, es capaz de explicar la complejidad de la relación que mantuvo con él. Se conocieron en Marburgo en 1924; ella tenía 19 y él 35. El filósofo ya estaba casado y se hicieron amantes, en una relación presidida tanto por el logos como por la carne. Aunque ella se trasladó después a las universidades de Friburgo y Heidelberg, la relación se mantuvo por algún tiempo, hasta que ella se unió en 1929 a su primer marido, el filósofo Günther Stern. Tres o cuatro años más tarde, en 1933, luego del ascenso de Hitler al poder, Heidegger aceptaría el rectorado de la Universidad de Friburgo y ella tendría que salvar el pellejo huyendo a Francia tras los pasos de su marido. Ese matrimonio después fracasó y ella volverá a casarse en 1940. Diez años después vuelve a Europa y va a Friburgo para encontrarse, después de 18 años, con Heidegger. Él no había pronunciado una sola palabra de arrepentimiento; y nunca la dijo. El mundo se había venido abajo, todo había cambiado pero la relación de ambos estaba intacta. Adler desclasifica antecedentes muy golpeadores: que ambos pasan la noche en el hotel donde ella se alojaba y que al día siguiente tiene lugar una escena delirante. Heidegger invita a Hannah a su casa para declararle su amor en presencia de su esposa. Cree que es lo más sano y honesto. Es loco, pero más loco es que ella acepte ir. Por supuesto la reacción de Madame Heidegger es feroz. La emprende contra ella más que contra su marido. Pero ese no es el final. Porque nunca hubo final. De un modo u otro, la relación persistió. Atravesó tiempos, cosmogonías, ideologías, distancias, diferencias. Heidegger moriría en mayo de 1976, seis meses después que la más querida de sus alumnas.

Hubo cuatro o cinco temas en el plano político que la pusieron en aprietos. El primero es el sionismo, al cual ella había manifestado de joven su rechazo. Sin duda que la situación de Palestina y el posterior surgimiento de Israel la complicó, le rompió su esquema. Generó, primero, un fuerte rechazo por el nuevo Estado y por Ben Gurión, pero en algún momento la sangre tenía que mandar y efectivamente mandó. Ya antes de la guerra de los Seis Días no cabía duda en qué bando estaba su corazón, y tal vez estuvo de más que después de la victoria se rindiera entusiasta al genio militar de Moshé Dayán.

Aunque provenía de una matriz de pensamiento socialista, en algún momento se reconvirtió. Su madre había sido una fervorosa agitadora de esta causa, una militante arriesgada en la Alemania de los años 20, una incondicional de Rosa de Luxemburgo, cuando las huelgas, los enfrentamientos con la policía y la actividad subversiva estaban a la orden del día. Ella heredó buena parte de ese compromiso político, lo sacó intacto de la Alemania nazi y lo llevó a Francia, donde tendría otra gran decepción, por el trato acordado por los franceses a los judíos alemanes. Después, ya en Estados Unidos, sus prejuicios europeizantes tuvieron que entrar en remojo. Si bien al comienzo la crisparon los ramplones niveles de consumo del capitalismo, después se fue acostumbrando a la opulencia y en algún momento a ella, que había sido pobre como rata, los dólares que le entraban por sus conferencias deben haberle dejado de parecer pecaminosos.

Aunque vio como nadie en el totalitarismo el gran fenómeno político del siglo XX, tuvo mayor condescendencia con el comunismo que con el Tercer Reich. El sesgo no solo es explicable en función de su biografía; también es congruente a partir de su conexión con la intelectualidad europea, a la cual se enfrentó en varios momentos (nunca se compró a Sartre y tampoco a Adorno), pero con la cual nunca rompió. Y no rompió, en lo básico, porque nunca fue una liberal. Es cierto que en su cabeza no hay valor superior a la libertad, pero es de las que no concibe mejor instancia que el espacio público para que esa libertad se manifieste. La libertad en el plano privado –el gran sacramento del pensamiento liberal– nunca fue un tema muy relevante en su obra.

Es posible que el momento más crítico de su biografía haya sido la publicación de Eichmann en Jerusalén, donde despliega su discutible teoría de la banalidad del mal (para ella el acusado era un burócrata insignificante, apenas una rata en el gran engranaje criminal del nazismo, no obstante que había sido el más estrecho colaborador de Heydrich y el hombre que armó y administró toda la red de transporte de judíos en los territorios del Este).

Otra agonía suya: le tomó años y años poner sus cuentas en paz con Alemania y Estados Unidos. La biografía de Adler nunca se ocupa frontalmente de su trauma con Alemania, pero a lo largo de su desarrollo suelta numerosas pistas que van dando cuenta de su agravio, su rencor, su distancia, sus sospechas ante el país que estaba reconstruyendo Adenauer, y también de su gradual y difícil empatía con lo que saldría de allí. Al final, triunfaría el reencuentro cultural y afectivo con un mundo de lugares, referentes y afinidades que –a pesar de todo– nunca había dejado de ser suyo.

La relación con Estados Unidos está contaminada no solo por la desconfianza que le inspiraba el capitalismo sino también por la Guerra Fría, durante la cual prefirió mantener una cierta neutralidad. Hizo un largo recorrido: primero como inmigrante insegura, después como ciudadana naturalizada, enseguida como analista crítica de la intervención en Vietnam, y finalmente se abrió deslumbrada ante las instituciones de la democracia americana y llegaría a pensar que la de Jefferson había sido la única revolución exitosa de la Historia.

Es posible que el momento más crítico de su biografía haya sido la publicación de Eichmann en Jerusalén, donde despliega su discutible teoría de la banalidad del mal (para ella el acusado era un burócrata insignificante, apenas una rata en el gran engranaje criminal del nazismo, no obstante que había sido el más estrecho colaborador de Heydrich y el hombre que armó y administró toda la red de transporte de judíos en los territorios del Este). También formula cargos terribles contra los consejos judíos, que en el fondo habrían colaborado con los nazis seleccionando a los deportados, manteniendo el orden en sus comunidades e incluso respaldando las políticas del régimen. Por supuesto que ardió Troya. Lo primero, la banalidad del mal, fue un escándalo, pero esto último fue una bomba. La acusación fue genérica y desde luego injusta. ¿Quién era ella para ponerse en esas disyuntivas atroces y levantar el dedo acusatorio?

Matizó, explicó, se defendió, se dio 100 vueltas en lo mismo y nunca aceptó que se había equivocado. La biografía deja en claro que sus reportajes para The New Yorker sobre el juicio no fueron escritos al calor de la premura periodística. El primero de sus cinco informes (convertidos después en libro) apareció varios meses después de ejecutado el inculpado. La culpa no estuvo en la precipitación o impulsividad. Estuvo, al parecer, en una cierta compulsión por levantar una voz distinta y original.

Varios estudiosos de su vida y su obra creen que, habiendo crecido sin un padre a su lado, Hannah Arendt trató de llenar después la ausencia paterna con tres figuras que en el fondo se complementaron. La primera es Heidegger, su maestro, pérfido y lleno de filos y espinas, con quien estableció probablemente las sintonías más profundas y secretas de su vida. Fue una relación siempre unilateral, de maestro a alumna. El filósofo nunca le comentó un texto suyo, pero le enviaba todos los que escribía para que ella se los comentara. El segundo padre, por decirlo así, la contraposición angélica, fue Karl Jaspers. Él, que estaba casado con una mujer judía y era mucho mayor que Hannah, la protegió, la quiso y la defendió con cariño e incondicionalidad. El tercer hombre fue Heinrich Blücher, el segundo marido, un alemán autodidacta de origen obrero, siete años mayor que ella, militante comunista cuando lo conoció en París en 1936. No obstante que Blücher nunca pudo dar forma a los tratados en que se embarcó, porque carecía de sistema y no pudo publicar ni un solo título, para ella fue la gran síntesis de inteligencia y sentimiento. A él le costó mucho abrirse paso en el mundo intelectual americano, pero su magisterio libre, su pasión por las ideas, sus clases inspiradas en universidades que no eran de élite, fueron para ella un factor de equilibrio y seguridad, por mucho que el concepto de fidelidad del marido fuese a veces demasiado amplio. Es cierto: aun siendo una mujer excepcional, su experiencia no describió en su tiempo un modelo de autonomía compatible con el imaginario feminista contemporáneo.

En una vida como la de Hannah Arendt los hechos al final no son lo único que cuenta. Un curso central de su existencia está en lo que asimiló y en lo que pensó. Ahí se dan la mano Platón y San Agustín, Kant y Nietzsche, Hegel y la fenomenología de Husserl, las oscuridades de Heidegger y las iluminaciones de Jaspers, las evidencias seculares del totalitarismo y los sueños rotos de la violencia y de la idea de revolución en la historia. Esta biografía por supuesto también rescata esa dimensión.

Hannah Arendt, una biografía, Laure Adler, Ariel, 2019, 592 páginas, $23.000.