Calvino en el espejo retrovisor

Se destaca mucho que El barón rampante es una narración fantástica y lo es, pero reducirla a eso sería un error. El mejor modo de abordarla –y lo dijo el propio Calvino– es en la clave de Peter Pan o Alicia de Lewis Carroll; de Gulliver o el Quijote. En ese árbol genealógico hay que situarla.

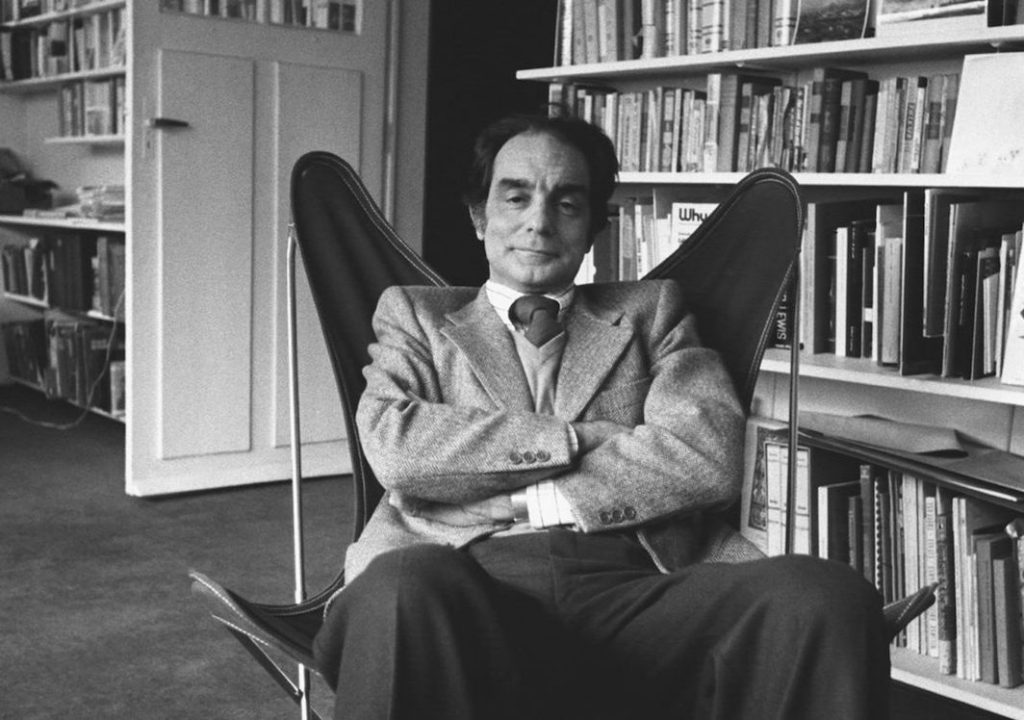

por Cecilia García-Huidobro Mc I 1 Septiembre 2020

¿Por qué no es lo mismo leer un libro que releerlo? ¿Quién cambia? ¿El texto, el lector, la circunstancia? Me lo pregunto porque creo haber llegado a una etapa en la vida en que las relecturas atrapan por alguna misteriosa razón. Hace poco fue el turno de El barón rampante (1957), que me deslumbró en los años 80, pese a que lo leí de pura casualidad. Un amigo me dijo que estaba disfrutando de Calvino. Me sorprendió que le interesaran autores religiosos y me costaba pensar cómo alguien podía divertirse con escritos de un severo reformista. Después de varios minutos de carcajadas, me aclaró el malentendido. Mi amigo, además de prometer que guardaría el humillante secreto, me conminó a revertir mi desliz. Lo demás corrió por cuenta de Calvino, Italo; se entiende. Devoré sus novelas, ensayos, entrevistas en las hermosas ediciones de Siruela. Leyéndolo aprendí que la vida entera tiene algo de malentendido.

Reconocido también por su trayectoria como editor, el italiano sostenía que son tres los elementos determinantes para saber si un libro existe de verdad: “Si tiene un lenguaje… si tiene una estructura… si muestra algo, de ser posible algo nuevo”.

Siendo así, El barón rampante existe con largueza. La historia es sencilla aunque desopilante: a los 12 años, Cosimo, heredero del Barón di Rondò, confronta a su padre. Quien relata es su hermano: “Estábamos en el comedor de nuestra villa de Ombrosa, las ventanas enmarcaban las tupidas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía, y nuestra familia, según su vieja costumbre, se sentaba a la mesa a esa hora, pese a que ya los nobles seguían la moda, llegada de la poco madrugadora Corte de Francia, de disponerse a comer bien entrada la tarde. Soplaba un viento del mar, recuerdo, y se movían las hojas. Cosimo dijo: –¡He dicho que no quiero y no quiero! –y rechazó el plato de caracoles. Jamás se había visto desobediencia más grave”.

Cosimo se encarama al árbol desde la ventana del comedor y no se baja nunca más. Vivirá toda la vida a una respetable distancia del suelo, pero inserto de algún modo en el acontecer de su tiempo, donde pasan cosas nada menores, como la Revolución Francesa.

Acaso por tratarse de una lograda novela alegórica puede leerse en cualquier tiempo personal y en distintas épocas, encontrando siempre algo que remece interiormente. No faltará quien en nuestros días piense que Cosimo es un indignado avant la lettre. Un transgresor de tono mayor, admirable por su consecuencia. Yo prefiero creer, con Rafael Argullol, que para Calvino la vida en la tierra sería una servidumbre insoportable sin el aliciente de lo lúdico y lo utópico.

Si la historia atrapa, también lo hace su estilo sencillo, ágil, a veces poético y siempre lleno de humor. Mientras avanza la trama, es difícil abandonar el libro con la maligna expectativa de que una historia tan prodigiosa resulte insostenible pero, al contrario, su lectura solo demuestra que es una novela inteligente. Se destaca mucho que es una narración fantástica y lo es, pero reducirla a eso sería un error. El mejor modo de abordarla –y lo dijo el propio Calvino– es en la clave de Peter Pan o Alicia de Lewis Carroll; de Gulliver o el Quijote. En ese árbol genealógico hay que situarla.

El relato está sembrado de la búsqueda de sentido y sus trampas representadas en esos leones rampantes de las heráldicas que amenazan con dar un zarpazo pero están estáticos, adornando escudos o justificando blasones indeterminados. Acaso por tratarse de una lograda novela alegórica puede leerse en cualquier tiempo personal y en distintas épocas, encontrando siempre algo que remece interiormente. No faltará quien en nuestros días piense que Cosimo es un indignado avant la lettre. Un transgresor de tono mayor, admirable por su consecuencia. Yo prefiero creer, con Rafael Argullol, que para Calvino la vida en la tierra sería una servidumbre insoportable sin el aliciente de lo lúdico y lo utópico.

Supongo que no es necesario confesar que abordé la relectura con algo de temor, como si estuviera telefoneando a un antiguo amor. Tal vez recordando uno de los cuentos de Horacio Quiroga en el que representa el dolor de aniquilar un recuerdo hermoso. Pero fue un gran reencuentro. No creo que haya otro libro tan propicio para leer dos veces en la vida: cuando se es joven y se está atribulado respecto de dónde estar, y en la madurez, cuando inevitablemente la cuestión que aparece en ese espejo retrovisor que siempre implica una relectura, apunta adonde se ha estado. De hecho, esta nueva lectura me forzó a preguntarme, ¿cuán fidedigna he sido con esa joven que con tanto entusiasmo lo leyó a comienzos de los 80? Eran tiempos en los que, presumo, muchos estaban dispuestos a subirse a un árbol para no vivir tan a ras de tierra.

Ahora, ¿serán menos?

El barón rampante, Italo Calvino, Siruela, 2012, 248 páginas, $19.000.