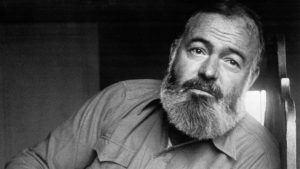

Muere el filósofo Clément Rosset

Heredero de la tradición escéptica de Montaigne, Nietzsche y Cioran, el francés Clément Rosset (1939-2018) se distinguió por rebelarse a la jerga académica, tan en boga hoy en las humanidades, por medio de ensayos abiertos en los que la filosofía –la indagación sobre lo real– se cruza con el arte y la música. Reproducimos un extracto de su libro La elección de las palabras, donde plantea que la filosofía es indisociable de la buena escritura: “Sin la palabra –escribió–, que es la única que cuenta en la expresión de un pensamiento, el pensamiento en cuestión no es nada más que un fantasma en espera de un cuerpo. Donde faltan las palabras para decirlo, falta también el pensamiento”.

por Clément Rosset I 1 Abril 2018

Vuelvo entonces a la “elección de las palabras”, expresión con la cual designo aquí la decisión de escribir (inseparable en mi opinión, lo vuelvo a decir, del hecho de pensar) a la vez que la elección de los vocablos, de las frases, que se supone “manifiestan” tal pensamiento (mientras que en realidad constituyen cada una de sus piezas). Esta última elección es esencial, ya que de ella dependen no solo la forma sino el propio contenido de lo que se dará a leer y a pensar —por lo demás, no hay razón, si se está de acuerdo con lo que precede, de distinguir realmente entre forma y contenido, ni entre leer y pensar. Sobre este punto ocurre lo mismo con todo texto, filosófico o no, pero también con toda producción, por ejemplo plástica o musical: es en el momento de la “realización” que todo se decide. Así, la riqueza de una partitura musical no es determinada por las intenciones previas del compositor, como lo ha repetido Stravinsky, sino por la mano que decide, caso por caso, entre un fa sostenido y un fa natural, entre un silencio y una prolongación. De igual forma, la calidad de un texto depende menos de la inteligencia de aquel que se dispone a escribirlo que de las decisiones afortunadas que toma, línea tras línea, en el momento en que escribe el texto. Naturalmente, ocurre que un libro o una partitura no sean, en lo esencial, nada más y nada menos que el reflejo de las disposiciones de ánimo de su autor, anteriores al verdadero “trabajo”, quiero decir a la concepción, como lo dice bien la lengua española. Es incluso el caso más frecuente, pero es también el caso de toda producción lastimosa, reducida a no expresar más que la “alegría de apestar” que Nietzsche atribuye, de manera muy injusta por cierto, a Émile Zola: la obra no huele a nada, pero uno se llena la nariz del perfume de su autor. Reducida también, y sobre todo, a no expresar nada precisamente, es decir, casi a no decir nada. De aquí el aprieto del comentador, cuando se le obliga a expresarse, así como ocurre a los correctores de disertaciones de filosofía,[1] mientras que estos tampoco tienen, precisamente, nada que decir. Salvo que inscriban en el encabezado del libro o del deber el único y uniforme comentario que valga, tomando prestado el título de un opúsculo de Samuel Beckett: Mal visto mal dicho. Beckett justamente ha renunciado a separar con una coma el “mal visto” del “mal dicho”. Pues uno y otro se confunden, como se confunden el fondo y la forma: está mal visto porque está mal dicho, está mal dicho porque está mal visto. O, como ocurre muy a menudo, no está ni visto ni dicho. Y no se ve muy bien lo que podría “tenerse que decir” sobre algo que no ha sido dicho.

La calidad de un texto depende menos de la inteligencia de aquel que se dispone a escribirlo que de las decisiones afortunadas que toma, línea tras línea, en el momento en que escribe el texto. Naturalmente, ocurre que un libro o una partitura no sean, en lo esencial, nada más y nada menos que el reflejo de las disposiciones de ánimo de su autor.

Sin la palabra, que es la única que cuenta en la expresión de un pensamiento, el pensamiento en cuestión no es nada más que un fantasma en espera de un cuerpo. Donde faltan las palabras para decirlo, falta también el pensamiento. Es por ello que no le encuentro, personalmente, una gracia particular a la fórmula que ha hecho la fortuna de Wittgenstein, al final del Tractatus Logico-Philosophicus: “De lo que no se puede hablar, hay que callar”. Me parece un poco obvio y bien superfluo, incluso sádico, dar la orden de callarse a alguien que ya se encuentra en la imposibilidad de hablar. Es verdad que Wittgenstein apunta con esta fórmula menos a la capacidad de hablar que a la de mantener un discurso confuso, o sea, de hablar para no decir nada.[2] También es cierto que Wittgenstein, a partir de las Investigaciones filosóficas, insiste constantemente en la “connaturalidad” del pensamiento y del lenguaje, tesis de la cual usted ha podido ver me inspiro ampliamente en mi respuesta a su carta. Un hecho que según yo contribuye a probar este carácter indiscernible del pensamiento y de la palabra es que perder uno se reduce indefectiblemente a perder la otra. Uno no se da cuenta siempre de ello, imaginando de buen grado que se ha perdido de vista una idea mientras que simplemente se han olvidado las palabras que, solas, podrían constituirla, o más bien reconstituirla. Es por ello que tenemos con frecuencia la ilusión de estar en busca de una idea mientras estamos en realidad en busca de una palabra. De Bonald, cuya teoría del lenguaje es en diversos aspectos bastante próxima a los análisis de Wittgenstein, pensaba lo mismo: “Así, cuando buscamos nuestras propias ideas, no hacemos realmente otra cosa que buscar las palabras que la expresan, ya que la idea solo se muestra a la mente cuando la palabra ha sido encontrada, e incluso las palabras de las que nos servimos para expresar la correspondencia con las ideas, reflejar, expresar, representar, significan solamente que la palabra refleja la idea que buscamos, y que se perdería sin la expresión que la representa o que la hace presente a la mente”.

Esta importancia de la palabra explica en mi opinión la angustia, enigmática en apariencia, teniendo en cuenta la aparente insignificancia de lo que está en juego, que nos atrapa a menudo cuando somos incapaces de rememorar una palabra, de encontrar la única palabra que puede designar y de alguna manera encarnar, ya lo sabemos, lo que queremos expresar. Ya que hemos perdido la palabra al mismo tiempo que el contenido que le es indisociable, así como, cuando en una multitud perdemos un niño que nos han encargado un momento y del cual hemos olvidado el nombre, no solo hemos perdido el nombre del niño, sino también el propio niño. Y sobre esta angustia —de no dominar la realidad ya que no controlamos del todo las palabras y las ideas que habían terminado por hacérnosla familiar— viene a injertarse otra angustia, más profunda, que proviene del hecho de que uno no está seguro de que lo que ha desaparecido momentáneamente pueda reaparecer tarde o temprano. Así ocurre en Los ciegos de Maeterlinck, cuyo argumento trágico a la vez que divertido parece prefigurar la trama de las obras de Samuel Beckett: durante una parada al término de un largo paseo en compañía de un monitor vidente que los guía, unos ciegos viejos esperan indefinidamente y en vano el regreso de este, que debe llevarlos de regreso al redil después de haberse eclipsado un momento, pero que no volverá nunca, a causa de la muerte súbita que le ha sobrevenido en el transcurso de la parada. Acurrucados en el hueco de un peñasco, incapaces de moverse provechosamente de ahí a causa de su ceguera, ya semiparalizados por el frío de la noche que cae, a nuestros ciegos solo les queda esperar su propia muerte, como una colonia de pájaros migratorios clavada en un sitio por un cambio de clima brusco e intempestivo. El problema de la palabra olvidada tiene evidentemente una relación estrecha con el del guardián muerto evocado por Maeterlinck: privado de la guardia de la palabra, el pensamiento se marchita y muere. Uno intenta tranquilizarse repitiéndose que, en experiencias precedentes y similares, la palabra y la cosa han terminado siempre por reaparecer. Pero tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Esta es quizás la buena, esta vez la palabra podría no volver. Esta doble angustia, de perder momentáneamente el control de la palabra y de sospechar que esta pérdida podría revelarse definitiva, hace del bloqueo de la rememoración una especie de sabor anticipado de la muerte, como lo dice Pascal Quignard en un pequeño ensayo consagrado precisamente a esta cuestión del olvido de la palabra: “La experiencia de la palabra que uno sabe y de la que se siente como destetado es la experiencia en la que el olvido de la humanidad que está en nosotros nos agrede. (…). Es la experiencia en la que nuestros límites y nuestra muerte se confunden por primera vez”. Pierre Fédida expresa una idea similar sobre el tema del olvido de los sueños, que describe justamente como la “amenaza del aniquilamiento absoluto”, el prototipo perfecto y el síntoma precursor del hecho de la desaparición pura y de la muerte. En efecto, el sueño olvidado está perdido para siempre, para sí como para todo el mundo: la única persona que podría dar testimonio de su realidad, el soñador, se descubre a sí mismo incapaz de decir algo al respecto, esto mientras sabe pertinentemente, y tal saber es una tortura, que el sueño en cuestión ha sido perfectamente soñado. Modelo de existencia frágil y volátil, el sueño olvidado nos recuerda con fuerza el carácter frágil y volátil de toda existencia.

Un hecho que según yo contribuye a probar este carácter indiscernible del pensamiento y de la palabra es que perder uno se reduce indefectiblemente a perder la otra. Uno no se da cuenta siempre de ello, imaginando de buen grado que se ha perdido de vista una idea mientras que simplemente se han olvidado las palabras que, solas, podrían constituirla, o más bien reconstituirla.

Durante una reciente defensa de tesis de doctorado en filosofía, en cuyo jurado yo figuraba, recuerdo haber sido impresionado vivamente por la intervención final del presidente del jurado, que soltó, con una voz tonante, un discurso particularmente cuidado y argumentado que pretendía establecer, de la manera más “científica” posible, por una parte, la nulidad intelectual del candidato (ejercicio habitual en una defensa de tesis), y por la otra, accesoriamente, lo que es probablemente menos frecuente, la de los miembros de su propio jurado. Este “discurso aplanador”, para decirlo como Protágoras, me dejó muy perplejo: por una parte yo aplaudía interiormente lo que decía el orador, que era efectivamente tan plausible como convincente, pero por la otra me rebelaba contra este sentimiento, considerando confusamente —sin poder determinar en ese momento las razones de ello— que todo lo que nos estaba siendo así doctamente administrado no era más que un puñado de absurdidades y de sofismas. Al salir de la defensa, intenté en vano conciliar mis impresiones contradictorias. Sentía fuertemente que había en ellas una idea capaz de abarcar mi adhesión a la vez que mi no adhesión a un discurso, que en sí mismo era convincente a la vez que no convincente. Y sabía, con más certeza aún, que había una palabra capaz de expresar esta idea: me ha…; he sido… Pero ¿qué exactamente? Por más que me esforcé, me fue imposible encontrar la palabra acertada, imposible encontrar la idea. Y sin embargo sé bien que hay una palabra, que tengo en la punta de la lengua, y que expresa la idea de estar convencido a la vez que la de no estar convencido para nada. Desgraciadamente, esta palabra se me escapa.

Abro aquí un paréntesis, sin relación directa con mi propósito, para observar que la incapacidad de la retórica mejor argumentada de obtener la convicción no es fundamentalmente diferente de la impotencia ordinaria del lógico para conseguir, de parte de aquel que lo escucha o lo lee —a menos que sea un colega, en cuyo caso picaría el anzuelo del asunto y emprendería enseguida su refutación—, otro efecto que una adhesión blanda a una verdad reconocida como cierta, pero también como sin gran consecuencia ni gran alcance. Ionesco describe a su manera, exageradamente pero no sin un poco de razón, esta impotencia de la lógica en el primer acto de su pieza El rinoceronte. Mientras que una ciudad entera está acorralada, rinocerontes furiosos la atraviesan de un lado a otro y amenazan con triturar todo a su paso, un lógico se presenta e intenta calmar los ánimos, gracias al recurso al silogismo. Intenta primero uno, que no tiene gran efecto: “He aquí un silogismo ejemplar. El gato tiene cuatro patas. Isidro y Fricot tienen cada uno cuatro patas. Luego Isidro y Fricot son gatos”. Después otro, que tampoco da en el blanco: “Otro silogismo: todos los gatos son mortales. Sócrates es mortal. Luego Sócrates es un gato”. Lo burlesco de esta intervención de la “lógica” me parece que viene menos del carácter absurdo y formalmente falso de los razonamientos en cuestión que de su carácter intempestivo, me refiero al carácter totalmente ajeno a las circunstancias: mientras que se le interroga sobre lo real, en este caso la presencia inquietante de rinocerontes en la ciudad —presencia inverosímil en sí misma, es verdad, lo que vuelve la escena absurda en segundo grado—, el lógico se enzarza y continuará enzarzándose mucho tiempo en problemas que conciernen la definición correcta de la esencia del gato y que no tienen nada que ver con la situación presente. Y seguirá haciendo gala de esta incapacidad de conocer de esta situación cuando se le ruegue que olvide un instante sus gatos y que concentre toda su fuerza mental en el problema planteado por los rinocerontes. Al término de una argumentación apretada y pasmosa, que recuerda un poco las argucias que gustan a los filósofos “analíticos” del otro lado de la Mancha y del Atlántico, solo logrará establecer que es imposible decidir lógicamente entre la unidad y la multiplicidad de los (o del) rinoceronte(s)[3] que atraviesan (o atraviesa) la escena, ora en un sentido, ora en el otro. En este “desfase” entre un problema dado y su tratamiento lógico, hay una suerte de grieta que se abre entre la realidad y el pensamiento, la cual me parece que no solo interesa a la lógica extraviada del lógico de El rinoceronte, sino quizás también a toda lógica en general. Xavier Tartakover decía, en su famoso Breviario del ajedrez, que en la lógica del ajedrez ocurre como con la reina de Inglaterra, reina pero que no gobierna. ¿Pero ocurre otra cosa en la vida real? Para parafrasear a Montaigne, al principio de la Apología de Raimond Sebond, yo diría de buen grado de la lógica que me gusta, pero no me encanta; añadiría que tengo serias sospechas respecto de la psicología de aquellos que hacen de ella una religión, incluso si reconozco que razonan, a diferencia del lógico de Ionesco, de manera perfectamente sana e irreprochable. Para resumirlo en pocas palabras, confieso que siempre he considerado confusamente que la mayoría de los lógicos profesionales (que hay que distinguir naturalmente de aquellos que se contentan con intentar reflexionar sin por lo tanto dar con un mínimo de lógica) sufren de una suerte de angustia o de incapacidad innata —“obsesiva”, dirían los psiquiatras— de reconocer sin algún escrúpulo interior las evidencias primeras, de distinguir sin ningún problema la derecha de la izquierda, el blanco del negro, el par del impar. El lógico seguramente distingue estas nociones, como todo el mundo; no obstante, no puede evitar desconfiar de ello. ¿No habría aquí, sin estas evidencias quizás demasiado evidentes para ser verdaderas, alguna trampa? ¿Alguna ilusión engañosa? Después de todo, ¿quién ha decidido que el número 2 es par, el número 3 impar? ¿Que la derecha es a la derecha, y la izquierda a la izquierda? ¿Y con qué seguridad, con qué fundamento? Todo esto se dice muy rápido y queda por demostrar. Cierro aquí mi paréntesis y vuelvo a mi propia perplejidad.

Como lo dice Pascal Quignard en un pequeño ensayo consagrado precisamente a esta cuestión del olvido de la palabra: “La experiencia de la palabra que uno sabe y de la que se siente como destetado es la experiencia en la que el olvido de la humanidad que está en nosotros nos agrede. (…). Es la experiencia en la que nuestros límites y nuestra muerte se confunden por primera vez”.

Durante los dos días que siguieron a la defensa de tesis evocada más arriba, traté de poner al descubierto la palabra que “traduciría” el sentimiento que había suscitado en mí el discurso presidencial. Había sido… ¿“timado”? No, pues me doy cuenta de que ignoro la significación exacta de este término y me debo referir al diccionario, que me enseña que esta palabra, que significa grosso modo “robar”, no tiene nada que ver con lo que busco. Vinieron después “burlar”, “embaucar”, así como otros vocablos de sentido próximo que tampoco concordaban: el orador había hablado con total sinceridad y jugado de alguna manera sus cartas sobre la mesa. Paso por toda una serie de palabras que rondan alrededor de los verbos “atolondrar”, “deslumbrar”, “ilusionar”, “impresionar”, todas ellas palabras que no eran desde luego ajenas a la palabra que buscaba pero que no dejaban de serle marginales y que no expresaban su tenor exacto. Durante algunas horas creí haber encontrado descanso con “entrampar” (blouser), antes de darme cuenta de que esta palabra, que significa “hacer que alguien caiga en la trampa” o “engañar artificiosamente”, no resalta más que una minúscula sutileza con respecto de otras palabras que ya había desechado (timar, embaucar). En suma, ninguna palabra me “sentaba” bien, como uno diría de una prenda de ropa y como lo dice muy bien De Bonald en la página citada más arriba: “Así, necesito expresar con una sola palabra la idea de una mente justa a la vez que penetrante; busco la idea que sin duda tengo en mí, ya que espero su expresión, pero que, a falta de una expresión que la traduzca o la represente, no se muestra todavía plenamente en mi mente. Las palabras vivacidad, penetración, sutileza, se ofrecen a mi memoria, mi mente las rechaza, y parecería que la idea las rehúsa una vez que las ha probado, como una prenda de ropa que no está hecha a su medida. La palabra sagacidad viene al fin, y mi idea la adopta como su propia expresión; solamente entonces, pero en un instante, la idea se manifiesta en mi mente en toda su plenitud”. Mi propia palabra, que revela ser la palabra acertada y que es la transcripción francesa de un término inglés, en la que caigo probablemente gracias a su asonancia fonética con blouser (“entrampar”), que de todas maneras me habrá servido de algo, es el verbo bluffer, “blufear”. Una ojeada rápida al diccionario, al artículo bluff, confirma mi hallazgo tardío: “Actitud destinada a intimidar al adversario sin tener los medios para ello”. Esa era exactamente la actitud del orador que me había así “blufeado”; pero he tenido que esperar a volver a encontrar esta palabra, al final de un largo recorrido de combatiente lingüístico, para saber algo sobre lo que había sentido pero que no había logrado pensar, por no haberlo podido formular.

[1] En Francia, la evaluación de los cursos de filosofía, obligatorios en el último año de bachillerato, así como los que se estudian en la universidad, se lleva a cabo por medio de una composición (la “disertación”) sobre un tema impuesto; todo estudiante, interesado en filosofía o no, debe en algún momento de su educación realizar disertaciones filosóficas (de aquí el poco interés que, en algunas ocasiones, tales deberes puedan suscitar al corrector). [N. del t.]

[2] La fórmula de Wittgenstein apunta también a la imposibilidad de “decir” aquello que solo se puede “mostrar”, así como aquello que brinda la posibilidad del lenguaje, a saber, su “estructura lógica”. En otras palabras, la fórmula indica que no existen meta−lenguajes que permitan salir del lenguaje para mostrar cómo funciona (y de paso, lo que da peso a la tesis de C. R., que si se quiere pensar en el lenguaje, ello se hace siempre ya desde el lenguaje). [N. del t.]

[3] Rhinocéros, rinoceronte en francés, se escribe de la misma manera en singular que en plural, de manera que la ambigüedad es, para el lógico extraviado, legítima. [N. del t.]