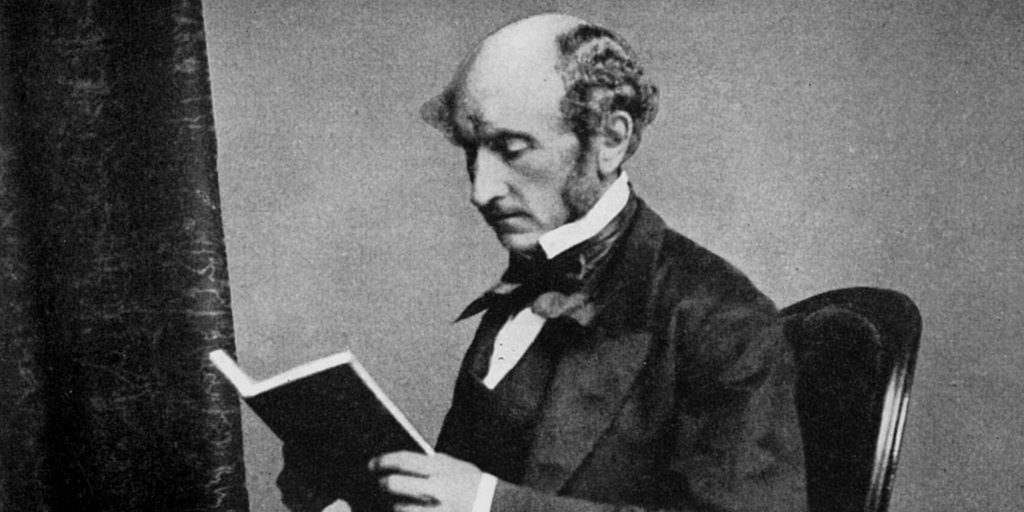

John Stuart Mill y las ideas de los otros

por Daniel Hopenhayn

por Daniel Hopenhayn I 18 Diciembre 2018

En su ensayo John Stuart Mill. Un disidente liberal, Agustín Squella se ocupa de un personaje casi inabarcable, que heredó de su padre y de su siglo la misión de reformar el mundo a través de las ideas y no le temió a la magnitud de la empresa. John S. Mill (1806-1873), nota imprescindible del liberalismo inglés, economista criticado por Marx y por Hayek, filósofo ateo pero en ningún caso escéptico, fue además un entrañable temperamento decimonónico, cualidad que algunos liberales contemporáneos cuentan entre las causas de su ingenuidad, y Squella, de su vigencia.

por daniel hopenhayn

A Agustín Squella, en este caso, le cuesta separar obra de autor. Presenta su libro como un “reportaje” que oscila entre las ideas de John S. Mill y su biografía, y el mayor acierto del libro, de hecho, es la naturalidad con que ambas dimensiones se superponen: la concepción de Mill sobre la libertad y la estricta formación que recibió de su padre; su adelantado feminismo y la particular pareja que formaba con Harriet, su mujer, tan culta y enfermiza como él; su agotadora ética del trabajo (“Ya sabemos que he hecho mi labor”, dicen que fueron sus últimas palabras), y su apología del placer y la felicidad como los fines en torno a los cuales habría que organizar el mundo.

Es conocida la doble afición de Squella a las grandes preguntas y a los asuntos mundanos, así como la prosa digresiva que vuelve a patentar en este ensayo. Pero la imbricación de vida y obra responde aquí a una tesis concreta, que nunca deja de guiar al autor: el pensamiento de Mill, su estilo de razonamiento, fue el resultado de un modelo de conducta –o de una utopía de la convivencia− cuya aplicación al campo intelectual consistía en someter toda convicción a las razones de la contraparte. No para consensuar una postura intermedia, sino para completar la propia con esa pieza del puzzle que siempre está en manos del otro. Esta sana costumbre, afirma Squella, hizo de Mill un maestro en aquello que F. Scott Fitzgerald consideraba la prueba de una inteligencia superior: mantener en la cabeza dos ideas opuestas sin perder la capacidad de funcionar.

El liberalismo de Mill fue la consecuencia de su aversión a la uniformidad. Las sociedades homogéneas, observó, engendran conformismo y estancamiento. Progresan, en cambio, aquellas donde “una gran variedad de tipos de carácter” gozan de la libertad necesaria para que “la naturaleza humana se expanda en innumerables, opuestas direcciones”. Por lo mismo, rechazó los consensos sociales basados en la supresión de los antagonismos (“la existencia de fuerzas conflictivas es saludable, fecunda”) y alertó sobre los peligros de “la opinión colectiva”, capaz de ejercer “una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas”. Tenaz polemista, Mill hizo una sola concesión a la corrección política: en su calidad de candidato al parlamento por el Partido Liberal, negó prudentemente su ateísmo.

De padres abnegados pero incapaces de expresar afecto, Mill no fue al colegio y apenas trató con niños de su edad. Su educación, “completamente desmedida en su pretensión de resultados”, al decir de Squella, corrió por cuenta de James Mill, su padre, también un destacado pensador liberal. A los siete años, el pequeño John Stuart leía sin problemas en griego y latín. Creció rodeado de libros (pocas novelas y casi nada de poesía, eso lo buscaría después) y de las lumbreras que frecuentaban su casa, como Andrés Bello, David Ricardo o Jeremy Bentham, su padrino y mentor intelectual.

En ese ambiente forjó la vocación que le indicó su destino: ser un reformador del mundo. También, su apego de “laico puritano” a las virtudes del humanismo: justicia, fortaleza ante la adversidad, valoración del bien común. Lo exasperaban los espíritus resignados, pero más aún los embrutecidos, razón de su desdén por la sociedad londinense; puesto a elegir, prefería a los franceses. “Mill fue un buen tipo –escribe Squella−, un buen tipo de persona, de aquellas en las que se puede confiar. Un sujeto caluroso, recto, sereno, elevado”. Y, como nadie es perfecto, “con un toque de institutriz en decadencia”.

El pensamiento de Mill fue el resultado de un modelo de conducta –o de una utopía de la convivencia− cuya aplicación al campo intelectual consistía en someter toda convicción a las razones de la contraparte. No para consensuar una postura intermedia, sino para completar la propia con esa pieza del puzzle que siempre está en manos del otro.

Su concepción del utilitarismo, la doctrina que profesó, distaba de esa fijación por el rendimiento que hoy entendemos por pensamiento utilitario. Se trataba, en simple, de que la sociedad promoviera aquello que puede producir felicidad en el mayor número de personas, sin subordinar ese objetivo a premisas metafísicas. Cada quien sabrá cómo construye su felicidad: lo que cabe socializar es la capacidad de construirla. Que cada vez sean menos los que nacen con su destino escrito en la frente.

Y aquí es donde el liberal Mill, testigo de la miseria en que malviven las nuevas masas proletarias, entiende que expandir la autonomía individual impone ciertos deberes colectivos. Criticó a los socialistas esperanzados en que “del caos surgiese un cosmos mejor”, pero se negó a despreciar sus argumentos y defendió en el parlamento, entre otras cosas, el derecho a formar sindicatos. Para Marx, fue un liberal burgués que alumbró un falso camino; para Hayek, un amigo de la intervención estatal. Para Squella, un precursor del liberalsocialismo que postularía Norberto Bobbio en el siglo XX.

Aun cuando Isaiah Berlin, prologando Sobre la libertad, el texto capital de Mill, aseguró que su obra “es todavía la exposición más clara, simple, persuasiva y conmovedora” de una sociedad tolerante, la posteridad le ha reprochado a Mill la candidez de quien se obstinó en reconciliar lo irreconciliable. “No habría escrito este libro si no estuviera convencido de su vigencia”, se cuadra Squella, habitual animador de los debates en torno a la crisis de identidad del liberalismo. Y en efecto, numerosas advertencias de Mill parecen dialogar con esta crisis. Por ejemplo, que el concepto de propiedad necesita verse legitimado por una relación proporcional entre esfuerzo y recompensa. O que la función preventiva de la ley debe ser mantenida a raya, pues “apenas habría parte de la legítima libertad de acción del ser humano que no pueda entenderse como favorecedora de una u otra forma de delincuencia”.

Su temprana denuncia del machismo fue otro ejemplo de su lucidez. En 1866, Mill presentó en el parlamento una moción en apoyo al sufragio femenino, que Inglaterra recién aprobaría en 1918. En 1869 publicó El sometimiento de la mujer, libro en el que Elizabeth Cady Stanton, pionera del feminismo estadounidense, encontró al primer hombre “capaz de ver y de sentir todos los sutiles matices y grados de los agravios hechos a la mujer”. Lo mismo pensó en Chile una jovencísima Martina Barros Borgoño, que lo tradujo al castellano apenas tres años después de su publicación inglesa.

Pero en un registro más amplio, quizás el mensaje más sensible que Mill le remite al liberalismo actual –y Squella se asegura de transmitirlo− sería este: si se va a pecar de ingenuidad, es mejor hacerlo en el intento de resolver las contradicciones que dándolas por superadas (o por insuperables, que no es lo mismo pero adormece igual). Y que la sensatez de los medios, entonces, no es tal si clausura el debate sobre los fines. Lo expresó con soltura John Morley, otro liberal inglés, cuando admiró en Mill: “Esa síntesis entre la ciencia estricta y la aspiración infinita”.

Lo difícil es ponerle nombre a esa aspiración cuando la palabra felicidad, como reclama Squella, “viene siendo manoseada por multitudes de psicólogos, publicistas, políticos y encuestadores”. Encuestas que, con los aspavientos del caso, anuncian siempre lo mismo: la mayoría de las personas se declaran satisfechas con su vida personal. Lo cierto es que Mill, aquí menos conciliador, se encargó de distinguir entre felicidad y satisfacción: “Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho”, sentenció.

Y él mismo pagó caras sus insatisfacciones. A partir de los 20 años sufrió de ocasionales pero profundos estados depresivos. Recurrió siempre a la misma terapia: seguir trabajando, aun a la luz del sinsentido. Fiel a la neurosis del saber, aprovechó de sacar lecciones. La felicidad, descubrió, no puede alcanzarse haciendo de ella un fin inmediato. Preocuparse de los demás, no tanto de uno mismo, y darse espacio para cultivar la pasividad interior, el ocio improductivo, eran dos condiciones necesarias para calibrar emoción y tranquilidad, la más virtuosa tensión entre contrarios: “Poseyendo mucha tranquilidad, muchos encuentran que pueden conformarse con muy poco placer. Con mucha emoción, muchos pueden tolerar una considerable cantidad de dolor”.