Caleidoscopio histórico: las escenas y atmósferas de Philipp Blom

por Andrea Kottow

por Andrea Kottow I 27 Septiembre 2018

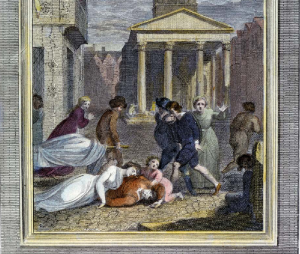

En La fractura, el historiador alemán pone en entredicho la noción de fuente y de archivo, al armar un cuadro hipnótico sobre los años de entreguerras valiéndose de películas, fiestas, obras arquitectónicas, enfermedades, persecuciones y las más desquiciadas ambiciones de moldear la vida humana a partir de ideales políticos. Son pocos los trabajos históricos con tal ambición narrativa, pero Blom logra sumergirnos en ambientes y en vidas intensas, recrea tanto utopías como distopías, y circunscribe los miedos, ansiedades y fascinaciones que marcaron aquella época y cuyo eco aún resuena en la nuestra.

por andrea kottow

Probablemente uno de los gremios más conservadores de las humanidades y ciencias sociales sea, al menos en nuestro país, el de los historiadores. Y esto más allá del hecho de que “conservar” sea, de alguna forma, la primera tarea no solo de la historia sino de una parte importante de la academia. Se reitera la queja de colegas historiadores a quienes se les hace cuesta arriba plantear una manera de “hacer historia” que no obedezca a las formas más tradicionales de investigar y escribir. Desde la circunscripción de las fuentes hasta las formas interpretativas que se proponen para leerlas, pasando por las escrituras que las articulan: el campo de la historia es uno que, visto desde cierta distancia, se evidencia como “minado”.

La materia prima de los historiadores parecieran ser, precisamente, las fuentes. Pero, ¿qué es una fuente histórica? ¿Cómo se vuelve reconocible? ¿Cuándo una fuente se valida como tal?

Más allá de las discusiones que se dan dentro de una disciplina, más allá de los saludables disensos, es pertinente preguntarse por lo que hace que una fuente sea digna de ser consultada, estudiada y validada como tal. Y si bien gran parte de los historiadores concordarán hoy con que la historia no se reduce ni a los actos heroicos de unas pocas figuras poderosas, ni a una acumulación de datos comprobables empíricamente, tampoco reina una opinión uniforme sobre la demarcación de las fuentes y los archivos históricos.

Un archivo siempre implica un recorte tanto material como simbólico. Las decisiones que se tomen con respecto a este recorte determinarán, de una u otra manera, el tipo de historia que se está procurando hacer. En relación con el recorte material y con la dimensión simbólica, Philipp Blom aparece como un historiador poco ortodoxo. Catalogado como historiador de las mentalidades, Blom lleva publicadas, a sus 48 años, varias obras de gran envergadura, que denotan cierta aspiración –ampliamente lograda– a captar el espíritu de una época. Destacan su estudio sobre el enciclopedismo de la Ilustración francesa (Encyclopédie. El triunfo de la razón en tiempos irracionales); un libro sobre Diderot y D’Holbach (Gente peligrosa. El radicalismo olvidado de la Ilustración europea), y un texto sobre el coleccionismo, que lleva por nombre El coleccionista apasionado. Una historia íntima (2013). Ya desde los mismos títulos puede verse que Blom está interesado en algo que podríamos llamar “historia atmosférica”. Lo que Blom pareciera buscar en sus libros es la recreación de escenas históricas que permitan al lector atisbar algo del aire que en un momento dado del devenir del tiempo –inasible e inconmensurable– se respiraba. Y es exactamente esto lo que hace de La fractura, un libro tan apasionante como original: se trata de una historia hecha a partir de escenas y atmósferas.

Un archivo siempre implica un recorte tanto material como simbólico. Las decisiones que se tomen con respecto a este recorte determinarán, de una u otra manera, el tipo de historia que se está procurando hacer. En relación con el recorte material y con la dimensión simbólica, Philipp Blom aparece como un historiador poco ortodoxo.

El texto de Blom abarca el periodo que va de 1918 a 1938, y en vez de desplegar su análisis –y su narración– a partir de hitos, decide hacer del calendario su pauta para hacer historia. Los capítulos de La fractura corresponden cada uno a un año, desde 1918 hasta 1938, como si todo hito temporal fuese siempre arbitrario, por lo que también puede atenerse a la impasible cuenta del calendario, que ordena el tiempo por números, sin ninguna consideración de “acontecimiento” o “suceso”. Como si los sucesos se dirigieran por fracciones de tiempo que están más acá o más allá de una relación de causa y efecto.

Lo que puede resultar una abominación para quienes entiendan la historia como un relato de cierto razonamiento lógico, me parece un acierto del libro. Pareciera decirnos Blom: fijémonos en un año. Y veamos qué puede decirse sobre él. Puede ser la fecha en la que una producción cinematográfica vio la luz. Puede ser, ¿cómo no?, la data de una batalla. Puede también ser la publicación de un libro, la presentación de una banda de música, la muerte de un personaje famoso. Pero también puede ser uno de los años en que ciertos procesos cristalizan. Blom maneja un archivo de admirable amplitud. Y todo cae bajo su campo de interés: desde teorías científicas a manifestaciones artísticas, desde procesos políticos hasta crisis económicas, desde concepciones arquitectónicas hasta avances en la técnica. En este sentido, el subtítulo del libro, “Vida y cultura en Occidente”, es programático: todo material resulta significativo para entender la amplitud de la cultura y la complejidad de la vida.

1918: Neurosis de guerra. Blom resume en este capítulo inicial de su libro de forma magistral una historia que hemos leído en más de una ocasión y que no por ello resulta menos impresionante y desgarradora. Se trata del retrato de los soldados que vuelven tras combatir en la Primera Guerra Mundial. Soldados que parten al campo de batalla con la imaginación insuflada de ideales –valentía, masculinidad, honor– y que regresan hechos pedazos. En términos metafóricos, pero también literales. Hombres mutilados, a quienes les falta una pierna, un brazo, la mitad de la cara.

Y hombres que asimismo son víctimas de pesadillas, de ataques de ansiedad, que gritan sin aparente razón y que no controlan los estertores de su cuerpo cuando se ven expuestos a fuertes ruidos o a luces incandescentes. Hombres como Septimus Warren Smith en la novela Miss Dalloway, de Virginia Woolf, quien frente a la incomprensión de su mujer y la incapacidad de los médicos de ayudarlo, se lanza de una ventana para liberarse de los fantasmas de la guerra. Hombres como los que convoca Walter Benjamin en su ensayo El narrador, que han perdido la capacidad de narrar sus experiencias, pues su posibilidad imaginativa de lo que podía ser una guerra se vio ampliamente superada por lo que remotamente se intuía a través de la ciencia ficción. Shell shock es el nombre que recibe esta nueva enfermedad.

Un sinfín de soldados regresa a sus países con neurosis de guerra, y como si con ello no bastara, no encuentran espacios en las sociedades de posguerra. Con admirable capacidad de síntesis y agudeza en la descripción, Blom escribe: “Todo un continente compartió el horror mudo y la perplejidad de los combatientes que regresaron con neurosis de guerra, cuya experiencia había sido demasiado dura para que un cuerpo humano lo soportara. Mientras se desmovilizaban y volvían a sus países millones de soldados traumatizados, estos hombres vieron que no había manera de comunicar lo que habían tenido que vivir, de comprender lo que había pasado y por qué. Solo sabían que los habían traicionado, que los habían expuesto a un daño irreparable con falsedades, que el mundo pujante y vertiginoso, pero también profundamente optimista que habían vivido apenas cuatro años antes, estaba definitivamente perdido”.

El avance de la técnica

1926 es el año en que se estrena la película Metrópolis, de Fritz Lang, el filme más caro de la historia del cine alemán, pensado para entrar a competir con las producciones de Hollywood. La película fue, en términos tanto de taquilla como de crítica, un fracaso. Tachada de “boba” y “confusa” por el novelista H.G. Wells en The New York Times, sin lugar a dudas Metrópolis es hoy un referente en la historia del cine. Y es un admirable documento de época. Condensa lo que en las primeras décadas del siglo XX puede leerse en varios filósofos y críticos culturales: la preocupación por los avances de la técnica y las ansiedades con respecto al vínculo entre los hombres y las máquinas.

Blom hace comparecer una serie de películas que cristalizan estas fantasías distópicas –desde Frankenstein hasta Tiempos modernos de Chaplin– y las cruza con las utopías de las mismas décadas, que imaginaban el funcionamiento idóneo de las sociedades a partir de una organización perfecta de los tiempos y las actividades de los seres humanos, pensado desde teorías higiénicas y eugenésicas. Los totalitarismos están colmados de retazos de estas ideas, en las que parecen mezclarse y superponerse la ciencia, la ficción y la ideología. Tanto el Homo Sovietikus como la Bauhaus alemana, pasando por el nazismo, los años 20 y 30 están obsesionados con las problemáticas del cuerpo, del espacio y de la comunidad. Años en que se entretejen los legados de Darwin con los de Nietzsche; décadas verdaderamente biopolíticas, diríamos hoy.

Lo que puede resultar una abominación para quienes entiendan la historia como un relato de cierto razonamiento lógico, me parece un acierto del libro. Pareciera decirnos Blom: fijémonos en un año. Y veamos qué puede decirse sobre él.

Golodomor es una palabra ucraniana que deriva de los vocablos golod que significa frío y mor, muerte, y designa la hambruna vivida en los años 1932 y 1933. Blom se traslada en este capítulo a Miron Dolot, un pequeño pueblo situado a más de 100 kilómetros de distancia de Kiev, para recoger el testimonio de una familia de campesinos ucranianos que logró sobrevivir a esta gran tragedia vivida en la Unión Soviética. A partir de 1928 Stalin comenzó a instaurar la colectivización de los medios de producción, incluyendo las tierras, herramientas y animales. Si bien una parte importante de los esfuerzos estaban destinados a eliminar la pobreza en las partes rurales del imperio, las buenas intenciones chocaron, una vez más, con las maneras de implementar las políticas y con la contingencia misma. Los funcionarios enviados para organizar la nueva vida colectiva no conocían el trabajo en el campo y los campesinos se negaban a entregarles sus posesiones. Incluso, algunos preferían matar a sus animales y quemar sus cosechas en lugar de subyugarse al nuevo poder. Los funcionarios locales, por su lado, acaparaban lo que quedaba, matando de hambre a los que eran acusados de kulak, campesinos supuestamente ricos que no obedecían las órdenes recibidas. La gente comenzó a deambular por los pueblos, cubiertos de nieve y hielo, en búsqueda de cualquier cosa para comer: animales, plantas e incluso cadáveres que quedaban sin entierro.

Blom lo dice en un pasaje apocalíptico, casi surreal: “Un hombre mató a su mujer a hachazos para hacer sopa; a los niños pequeños, los hambrientos los asfixiaban y se los comían, y a los cuerpos de los muertos recientes –a menudo bien conservados por la nieve– se los profanaban con cuchillas carniceras para sacarles la carne. La práctica se extendió tanto que un directivo de Moscú exigió que el partido local imprimiera y distribuyera cientos de carteles con el eslogan COMER NIÑOS MUERTOS ES UN ACTO BÁRBARO”.

Se calcula que murieron entre dos millones y medio y cinco millones de personas en esta hambruna ucraniana; el número se eleva a siete millones para toda la Unión Soviética.

Estas tres escenas escogidas, de las 21 que componen la totalidad de La fractura, muestran la viveza de las imágenes que dibuja Blom en su libro y la amplitud del horizonte histórico que va trazando. Con agilidad y autoridad, Philipp Blom se mueve entre los diversos escenarios que visita en este estudio: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, EE.UU. y la Unión Soviética, mayoritariamente. El libro renuncia a planteamientos lineales y causales, constituyéndose más bien como una especie de caleidoscopio, funcionando cada capítulo como una de las imágenes que queda fijada por momentos tras dar vuelta el tubo y mover los miles de pedacitos de vidrios de colores que se encuentran adentro. Hay colores fuertes y fascinantes, como los que pintan la breve e intensa vida de la bailarina Anita Berber –retratada en su vestido rojo, su rostro pálido y sus labios maquillados por Otto Dix–, quien murió a los 29 años tras una vida de excesos, en ese Berlín de los locos años 20, donde la noche se alargaba hasta el amanecer acompañada de alcohol y cocaína. Hay colores plateados que anuncian el futuro, como los que narran la historia del prestigioso psicólogo conductista John B. Watson, quien se había doctorado con una tesis sobre el aprendizaje en ratas y que decidió abandonar la cátedra que tenía en Johns Hopkins University para ingresar a la agencia publicitaria J. Walter Thomson, convirtiéndose en su gran ideólogo. Hay colores de tonos tierra y con olor a polvo, como los que dibujan el capítulo titulado Ruta 66, en el que las tormentas de polvo terminan con la agricultura en el así llamado “cinturón maicero” de Norteamérica, obligando a casi medio millón de campesinos a migrar hacia el oeste en búsqueda de comida y fuentes de ingreso. Y hay colores oscuros y amenazantes, que relatan persecuciones sistemáticas y planificaciones de muertes masivas en Alemania, España y la Unión Soviética, que culminan con la Segunda Guerra Mundial.

Quizás Blom no es siempre exhaustivo en sus investigaciones y probablemente el libro contiene reiteraciones. Pero su lectura no deja de ser cautivante en ninguna página. Philipp Blom logra sumergir en ambientes y atmósferas, recrea tanto utopías como distopías, circunscribe miedos, ansiedades y fascinaciones que marcaron los años de entreguerras. Y vuelve a despertar en el lector esa fantasía infantil de que existiera una máquina del tiempo y la posibilidad de trasladarse, aunque sea por tan solo un día, a otros tiempos, a aquellos que son imprescindibles para entender los nuestros.