El hijo favorito de la Fortuna

Pintor, dibujante, escritor, viajero, místico: Walter Anderson reemplazó rápidamente los estudios formales por un peregrinaje por las catedrales góticas de Francia y un viaje a la Dordoña, para conocer las pinturas rupestres de las cuevas en Les Eyzies. Su amor por el arte de otras épocas, pueblos y culturas fue una constante en su vida. Para él, lo más interesante residía en la naturaleza, en sus formas y ritmos, en la interconexión del mundo y en tratar de entender el funcionamiento del Universo. Su equilibrio era precario, aunque cuando estuvo internado en clínicas siquiátricas, la pintura y la escritura se mantuvieron como un puente con el exterior.

por Gabriela Alemán I 10 Marzo 2021

En la pared donde termina la sala y comienza la cocina hay una tinta enmarcada de un gato. El trazo es elegante y el felino parece avanzar en el vacío. Solo son unas pocas líneas, unas más gruesas que otras. Me fascinó desde que lo vi, cuando llegué, pensando que pasaría unas semanas en Nueva Orléans. Cuando la estadía se volvió otra cosa, cuando dejó de existir una fecha de regreso y los aeropuertos se cerraron y el tiempo se volvió un río: unos días un torrente, otros un riachuelo interrumpido por un derrame de lodo, miraba al gato. Un día pregunté por su origen. No era japonés ni chino, como imaginé. Lo pintó Walter Anderson, un nativo de Nueva Orléans, que vivió la mayor parte de su vida en Mississippi, en la ciudad de Ocean Springs. El nombre de la ciudad me despertó un vago recuerdo y comencé a sentir algo más que curiosidad. La dueña de casa me prestó varios libros sobre él. Comencé a leerlos y, mientras más leía, más crecía la extrañeza. Me resultaba demasiado familiar para ser un artista que apenas descubría. Anderson no es un nombre reconocible ni un artista al que se le pueden atribuir las características de su generación, la de De Kooning o Rothko. Es una anomalía, si se quiere. Alguien que no corresponde a su época. Se podría trazar una línea directa entre él y los grandes pintores naturalistas norteamericanos, desde el siglo XVI en adelante: John White, Mark Catesby, William Bartram y, sobre todo, John James Audubon. Pero también era un místico, por ponerle un nombre; alguien que utilizaba el lenguaje de la pintura (y la escritura) para explorar el mundo con la intención de encontrar un orden, un sentido; alguien que dejaba que la música y sus estructuras permearan su arte para que este se convirtiera en poesía u observación. Kandinsky y Klee vienen a la mente. Y un muralista. Dejó tres murales en Ocean Springs, el arte público más destacable del sur de Estados Unidos. Y, sin embargo, apenas se lo conoce fuera de la región. Lo busqué en internet y llegué hasta la entrada del museo que lleva su nombre, abierto al público en 1991. También me pareció familiar. Le escribí a una amiga preguntando si su marido era de Ocean Springs. Me respondió enseguida, ¿no recordaba que fuimos un día a conocer a la familia de su novio y visitamos el museo de Walter Anderson después? Sentí que el río me arrastraba por su lecho.

Claro.

Era la primera década del siglo XXI, llevaba algunos años en Nueva Orléans, en la ciudad tolerante y liberal. La anomalía en el sur conservador. Salimos cerca de las nueve de la mañana, para las diez y media entrábamos a Ocean Springs. Era domingo, el fin del verano y la hora en que terminaba el servicio religioso de las iglesias que flanqueaban el centro de la ciudad. Mississippi es uno de los estados más religiosos y conservadores de Estados Unidos. El 74 por ciento de sus habitantes considera su fe como algo “muy importante”. Frente a todas las iglesias por donde pasamos vimos a adolescentes descalzas, con el pelo sujeto en colas de caballo, publicitando el lavado de carros a cambio de donaciones. Llevaban pequeños bikinis de colores patrióticos. Las congregaciones que salían de los templos llevaban atuendos sobrios y circunspectos. El tráfico estaba estancado porque las chicas limpiaban los automóviles mientras estos intentaban salir. Y luchaban por su clientela entre ellas con sus enormes esponjas y baldes con mucha agua espumosa. Un buen número de los miembros de esas congregaciones pasaba sus manos sobre las pieles húmedas y espumosas de las adolescentes mientras se estiraban sobre el chasís de sus automóviles con la excusa de ayudarlas. Podía escuchar risas forzadas; varios niños correteaban con ropa formal por las veredas; la temperatura rondaba los 30 grados.

Dibujó varios autorretratos titulados ‘Alienado’; escribió cartas, preparó ilustraciones de lo que le rodeaba y del Ramayana y de las enseñanzas de Buda. Para 1940 los doctores llegaron a la conclusión de que podría vivir una vida ‘normal’ si no sentía las presiones de un empleo regular o responsabilidades.

Todo lo que vi después, palideció ante esa imagen.

Hasta Walter Anderson.

Fuimos al museo en la tarde. Recordé que me paré en el anexo del edificio principal, el centro comunitario de la ciudad, y pensé ¿quién pudo pintar esta explosión de color y movimiento?; también recordé que cuando salíamos, una guía señaló hacia el pequeño esquife que colgaba del techo mientras decía que Walter Anderson se había atado a la embarcación para sobrevivir al Huracán Betsy cuando remaba a tierra firme; también recordé que entramos a la tienda del museo y que quise comprar una camiseta con el gato que ahora colgaba de la pared del departamento donde me quedaba y que no pude hacerlo porque era muy cara.

***

Anderson pareció entender pronto la máxima que dice que nunca sabemos lo que no sabemos. También intuyó que para arribar al asombro de descubrirlo tendría que viajar para escapar de la prisión impuesta por los límites de su familia, de su época y medio. Y que, a veces, ese viaje solo involucraría acercarse a la biblioteca de su casa. Su mamá, Annette McConnell Anderson, fue una figura importante del Arts & Crafts de Nueva Orléans, un movimiento que buscó devolver protagonismo al artesano e igualar su labor a la del artista mientras navegaba y se apropiaba del arte de todas las culturas del mundo. También era una entusiasta de las religiones orientales y una pianista competente, con una muy nutrida biblioteca. Walter Anderson descubrió a Homero, Whitman, Emerson, Chesterton, Yeats, Blake, Darwin, Humboldt, Goethe, Cervantes, Coleridge, Milton y Bulfinch, entre muchos otros, allí. En su adolescencia él y sus dos hermanos cantaban canciones de Gilbert & Sullivan acompañados al piano por Annette. Todas las actividades artísticas eran fomentadas en el hogar. La música clásica era una presencia constante. Cuando Walter demostró tener un talento especial para la pintura, su madre le consiguió una beca artística para que estudiara en la costa este del país.

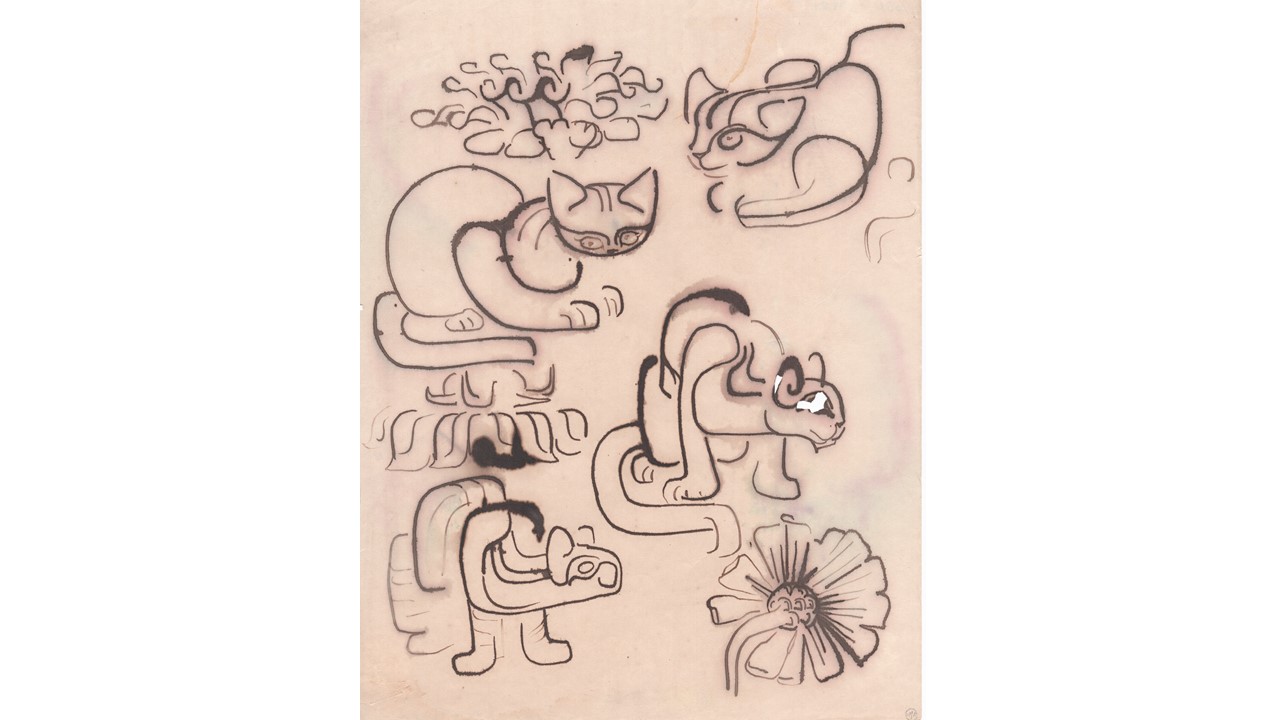

Pasó cinco años entre Nueva York y Pennsylvania a principios de la década del 20. En su formación clásica no se mencionó a los grandes movimientos modernistas del momento. Nadie habló del cubismo, dadaísmo o surrealismo; apenas un profesor lo introdujo en el impresionismo. Fue entonces cuando escuchó a A. R. Orange, el gran divulgador de las prácticas espirituales de Gurdjieff. Se interesó tanto por lo que oyó que, cuando ganó el Premio Cresson, que cubría los gastos de un viaje al exterior, se dirigió al Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, establecido por Gurdjieff en Francia, para presentarse como pupilo. Pronto se desencantó, no solo no le prestaron mayor atención al pobre estudiante de arte, sino que le pareció que la concurrencia estaba poco interesada en su desarrollo espiritual. Algo que a él le interesaba sobremanera. Reemplazó el instituto por un peregrinaje por las catedrales góticas de Francia y un viaje a la Dordoña para conocer las pinturas rupestres de las cuevas en Les Eyzies. Su amor por el arte “primitivo” fue una constante a partir de ese momento. Tanto era su anhelo por conocer el arte de otras épocas, pueblos y culturas, que aprendió español con un diccionario para poder traducir los cuatro volúmenes que poseía de la historia del arte, Summa Artis, de José Pijoan, dedicados al arte de los pueblos aborígenes, Asia occidental, Egipto y Grecia. Mientras traducía, también copiaba las imágenes.

Sin título (C. 1945), de Walter Anderson.

Cuando terminó sus estudios, volvió a la casa familiar, que ahora se encontraba a orillas del Golfo en Ocean Springs, Mississippi. Sus padres, retirados, habían decidido mudarse al campo. En el enorme terreno, Peter, el hermano mayor, abrió un negocio de cerámica (con talleres, un horno y una sala de exhibición). Walter y Mac, el hermano menor, pintaban y decoraban las piezas. La Gran Depresión inició al año siguiente y, gracias a Shearwater Pottery, la familia sobrevivió con la venta de platos, jarrones y pequeñas piezas decorativas que vendían a precios asequibles. Por ese entonces conoció a Agnes “Sissy” Grinstead, una estudiante de Radcliffe College, anexa a Harvard, que visitaba a sus padres durante las vacaciones de verano. Tendrían un tumultuoso matrimonio de más de 30 años, marcado por la intensidad de los requerimientos de Bob, como lo llamaban. En las memorias de ella se lee: “Sabía que él representaba algo muy superior al ordinario rebaño humano. Siempre pensé en él como Jesús, una comparación extraña, porque realmente no cumplía con los requisitos. Estaba sujeto a ataques de depresión oscura, no podía lidiar con la gente que lo aburría. Debía ser su tremenda fuerza creativa la que le otorgaba esa cualidad divina. Sabía cosas no solo por observación sino por una especie de intuición, de conocimiento básico y de gran alcance que él mismo luego definiría como su capacidad de convertirse en cualquier ser viviente: árbol, flor, hormiga, pájaro, hombre”.

Su naturaleza curiosa lo llevó a realizar viajes a pie o en bicicleta a distintos lugares con poco más que su sombrero, bitácoras (nombre que tomó de los registros literarios de exploración, uno de sus géneros preferidos, como El viaje del Beagle de Darwin), papel y su caja de acuarela y tintas. Su mayor interés residía en la naturaleza, en sus formas y ritmos, en la interconexión del mundo y en tratar de entender los mecanismos del funcionamiento del Universo. Su relación con la sociedad nunca se dio en los mejores términos. Cuando llevaba una década de trabajar en la empresa familiar sin poder dedicarse a su arte (algo que se volvió una urgencia casi psíquica y espiritual), esa frágil relación se rompió. Pasó tres años entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas, recibiendo distintos diagnósticos y tratamientos. A lo largo de esos años, sin embargo, su pintura y escritura se mantuvieron como un puente con el exterior: dibujó varios autorretratos titulados “Alienado”; escribió cartas, preparó ilustraciones de lo que le rodeaba y del Ramayana y de las enseñanzas de Buda. Para 1940 los doctores llegaron a la conclusión de que podría vivir una vida “normal” si no sentía las presiones de un empleo regular o responsabilidades. Sissy lo acogió en su antigua casa familiar en Oilfields, en las cercanías de Ocean Springs (ella tuvo que hacerse cargo de las finanzas del hogar, trabajar como maestra de escuela y criar sola a los cuatro hijos que tuvieron juntos).

Los años en la isla lo convirtieron en un Thoreau extremo. No tenía una cabaña en el bosque, sino que convivía con jejenes, mosquitos y serpientes sobre la playa. Dejó de buscar arquetipos y comenzó a pintar y dibujar el mundo que lo rodeaba sin jerarquías. Llenó más de 80 bitácoras con sus escritos. Sus acuarelas se volvieron explosiones de color sin perspectivas, dibujadas sobre papel de máquina de escribir, porque el formato y el precio le convenían.

Sus escritos, pinturas y dibujos lo sitúan en una experimentación y producción constantes. La monotonía de una rutina, aunada al descubrimiento de la flora y fauna del lugar le permitieron que, “en todo lo que veo, [descubra] lo nuevo y extraño”. Su pintura se volvió estilizada y simbólica. Rompió por completo con su formación realista. Adoptó los siete motivos primordiales presentes en A Method for Creative Design (la espiral, el círculo, la combinación de medios círculos, la “s”, la línea ondulada, quebrada en forma de zigzag y la recta estipuladas por el mexicano Adolfo Best-Maugard), como las letras de un lenguaje universal con los que cazaba arquetipos. Descubrió en las siete formas las partes del todo que es la “espiral giratoria”: la fuente de todo el arte y la vida. Se sintió en el camino acertado, pues recordó sus lecturas de los trascendentalistas norteamericanos, influenciados por Blake, como Whitman o Thoreau, que también habían reconocido la fuerza de la espiral cósmica como unificadora de la Creación.

Pero llegó un nuevo quiebre. “Tanto depende la tierra firme del modo dominante, que fue necesario para mí salir al mar para encontrar el condicional”, escribe. Se muda a una pequeña propiedad en el terreno de sus padres y pasa los siguientes 17 años de su vida yendo y viniendo de Horn Island, una pequeña isla a 18 kilómetros de la costa. En esos años pinta el centro comunitario de Ocean Springs, por lo que cobró el precio simbólico de un dólar a la ciudad en 1951. Allí se ve el cosmos condensado en un caleidoscopio de colores, poco comprendido en su momento, y el mayor atractivo de la conservadora ciudad en la actualidad.

Los años en la isla lo convirtieron en un Thoreau extremo. No tenía una cabaña en el bosque, sino que convivía con jejenes, mosquitos y serpientes sobre la playa. Dejó de buscar arquetipos y comenzó a pintar y dibujar el mundo que lo rodeaba sin jerarquías. Llenó más de 80 bitácoras con sus escritos. Sus acuarelas se volvieron explosiones de color sin perspectivas, dibujadas sobre papel de máquina de escribir, porque el formato y el precio le convenían. A veces las unía y armaba un paisaje que marea por la intensidad del detalle y la condensación de información, aunque tampoco tuvo problema en pintar docenas de cangrejos o pelícanos o mapaches o serpientes coral sobre la hoja blanca como una forma de “materializar” la naturaleza.

Hummingbirds (1955), de Walter Anderson.

Nunca pretendió vender su arte o exhibirlo, para él pintar, dibujar o escribir eran una manera de asimilar el mundo. De ser parte del todo: “Anoche tuve algo así como una inauguración de la casa, con pájaros y animales. Alimenté a los pájaros con arroz y al mapache con ciruelas pasas, mantequilla de maní y arroz, pero la rata pudo habérselo comido. Había unos 20 mirlos de alas rojas, cuatro grillos, dos o tres conejos, una gallina de barro que entró junto a las altas olas que llegaron a pocos metros del fuego, pero que luego dio media vuelta y salió otra vez: una invitada distraída. El mapache, que también ignoró al anfitrión, comió un poco de arroz, buscó algo mejor y se fue. El gorrión de garganta blanca, casi invisible hasta que se movió, tomó un grano blanco de arroz antes de desaparecer”, se lee en una de sus bitácoras.

Walter Anderson, que logró una comunión con la naturaleza y dejó miles de acuarelas, tintas, óleos, anotaciones, tallas de madera, cerámicas, títeres, muebles, bloques de linóleo y el gato que vi por primera vez hace 15 años y con el que ahora convivo, pensaba que “si el hombre se niega a dejarse distraer –conducido a la locura, a la enfermedad o al delirio– se daría cuenta de que es el hijo favorito de la Fortuna”.

Ese hijo murió a los 62 años, luego de una operación para retirar un cáncer de pulmón en 1965.