Cómo armé este libro

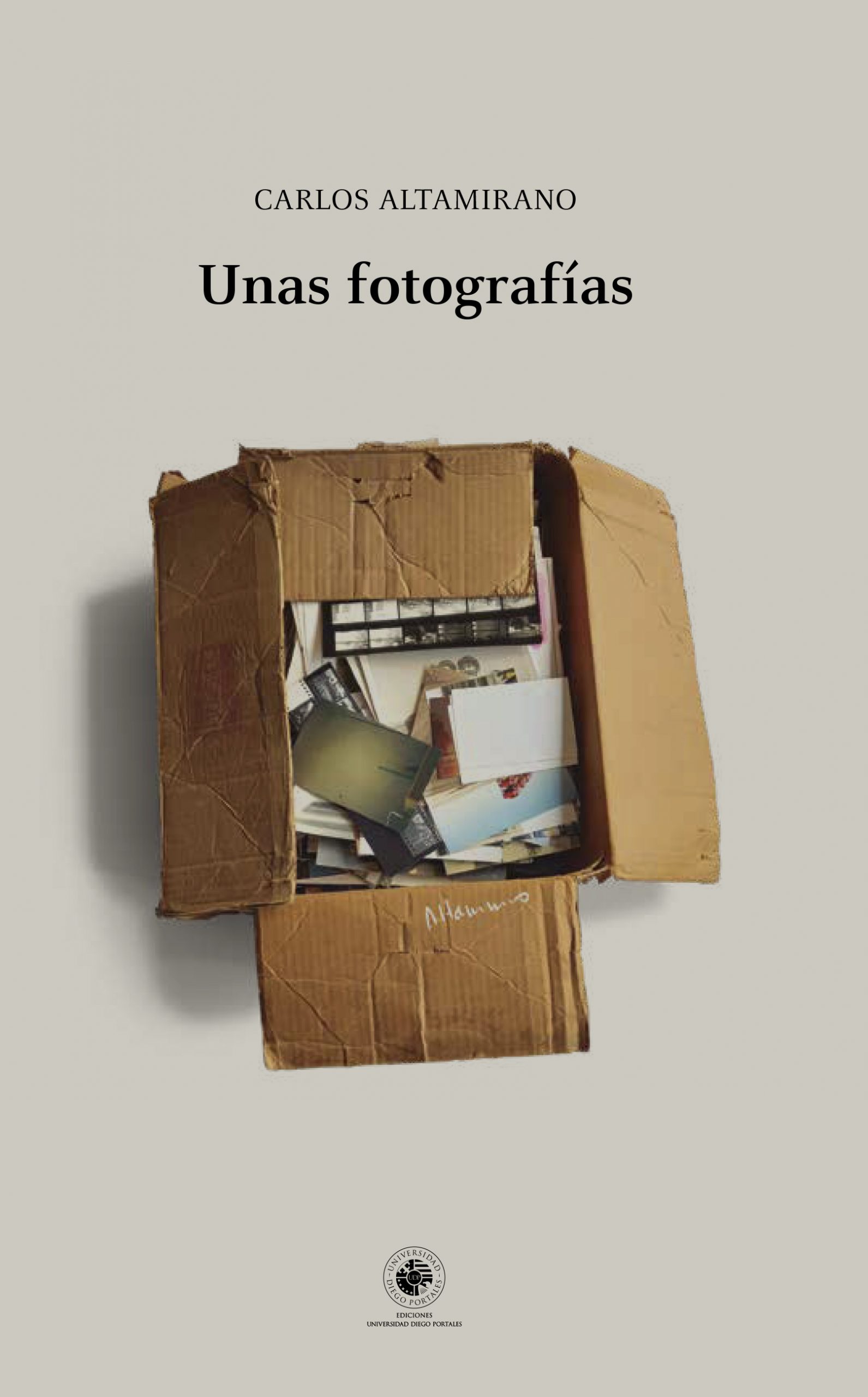

Una serie de imágenes de su archivo personal, almacenadas durante años en una caja de cartón, sirvieron a Carlos Altamirano como base para Unas fotografías, libro de memorias del artista que, en sus palabras, comenzó en el momento en que “pareció que lo atinado era detenerme, dejar de perseguir polillas y permitirle a mi biografía que me alcanzara”. Publicado por Ediciones UDP, compartimos a continuación un fragmento de la obra.

por Carlos Altamirano I 14 Octubre 2021

Antes de escribir una palabra, lo diagramé. Primero las páginas iniciales: las portadillas, los créditos, el índice. Luego ordené las dieciséis fotografías interiores, acompañándolas con textos simulados –todos con una extensión parecida– en una secuencia dictada por el azar, que mantendría hasta el final. Por último, diseñé la portada. Cuando ya estaba hecho todo lo que sabía hacer para que el libro pareciera un libro, lo miré. Durante días lo miré, imaginando cómo sería cuando ya estuviera hecho lo que no sabía hacer. También comenté con algunos cercanos que estaba escribiendo un libro. “¿Sobre qué?”, era la pregunta automática. Mi respuesta invariable: “Sobre unas fotografías”. Ambas maniobras –poner en orden lo que ya sé de la obra que está naciendo (un libro, en este caso) y nombrarla en voz alta– son complementarias y necesarias para que su existencia, todavía tenue, sea ineludible. Ese es –más o menos– el procedimiento que empleo cuando siento que debo comenzar algo. Tengo cierto oficio, adquirido con los años, que me permite, en una obra visual, dar a las imágenes y a materiales de diversa laya, con afinidades difíciles de comprender y de procedencias remotas, el tiempo que requieren para alinearse en la búsqueda de sentidos comunes. Cuando percibo el primer soplo de una idea que cruza a una altura inalcanzable sobre mi cabeza, despliego en el suelo todas las imágenes que consigo, para que ese embrión de idea aterrice, cuando pueda, en una que le otorgue un cuerpo visible. Esas imágenes dormidas las encuentro en cualquier parte, pero muchas de ellas salen de la caja de cartón que ilustra la portada, donde anidan en espera de su oportunidad.

La escritura es otra cosa para mí. No tengo una caja de cartón rebosante de frases a la expectativa de que yo escoja alguna para interpretar la idea inestable que planea cerca del techo ni tampoco el oficio para agenciármela de la nada. Por eso, cuando tengo que escribir, tomo lo que tengo a mano. Dispongo de algunos textos escritos por mí, la mayoría apenas comenzados y abandonados durante su gestación. En unos todavía se puede distinguir el aleteo de una idea moribunda; otros son esqueletos dispersos que con algo de ayuda pueden, a veces, ofrecer sus huesos a una idea nueva. Pero son pocos.

Escribí este libro en un estado de alerta permanente, a la pesca de frases que podían entrar por las orejas o por el correo electrónico. Acudí a textos ajenos sobre cualquier cosa, a libros de escritores que admiro y a otros cuyos autores no me gustan pero que recuerdo que tienen una particular forma de adjetivar. Los abría en cualquier página y leía en diagonal, hasta que alguna frase amiga parpadeaba delatando su presencia. También se me ocurrió una que otra frase propia en el proceso. Todas iban a parar, sin rango ni marcas de procedencia, en un archivo Word titulado “caja de cartón.docx”.

Para mí, la memoria y la historia son estructurales, pero la evocación no siempre concurre de manera ordenada ni cronológica ni puntual. El tiempo recordado es elástico: se comprime y se estira sin el impulso de la voluntad. Hay un desfase entre la extrema rapidez de las cosas fugadas y la velocidad pausada del cuerpo que busca hacerse y expandirse en un mundo que le falta. Ejemplo de ello es el período que cubre para mí la expresión “aquellos años”, que utilizo en algunos de los textos; se extiende entre 1975 y 1982, pero el espacio entre esas fechas no está regido por el calendario. En mi mente los acontecimientos de aquellos años se encaraman unos sobre otros, sin respetar el orden de la fila, y yo los dejo hacer. Me gusta habitar esa temporalidad incierta, sumiéndome en los flujos y reflujos de hechos desjerarquizados.

No siempre ha sido así. En la juventud, cuando todavía era permeable a frases como “ser alguien en la vida” o “vivir cada minuto como si fuera el último”, vivía apurado por alcanzar una meta incierta que se movía a la misma velocidad que yo. La muerte era una abstracción, y el trayecto hacia ella, interminable. Pero, a poco andar (o correr), sonó de pronto un campanazo anunciando que el tiempo que me quedaba por vivir era menos que el que ya había vivido; me pareció que lo atinado era detenerme, dejar de perseguir polillas y permitirle a mi biografía que me alcanzara. En la prisa por llegar adonde nunca había llegado, la había dejado atrás.

Durante muchos años sobrevolé mi vida a una altura en la que no se distinguen los detalles. Buena parte del recorrido transcurrió en la espalda de una gran nube gris, perforada de vez en cuando por trocitos de escenas aisladas que –aferradas a fotografías, dibujos y recortes– guardé, intuitivamente, en mi caja de cartón.

De ahí salieron las protagonistas de este libro. Sin pensarlo mucho separé las dieciséis imágenes que se ofrecieron primero, y, sabedor de que no es el contenido de una foto sino el continente –la fotografía misma– lo que vive, lo que en este caso podía contarme los detalles de mi vida que en el apuro había desechado o archivado para más adelante, aceché con paciencia cada foto, atento al momento en que comenzara a emanar sus sentidos latentes, y, aprovisionado con mi archivo de frases acreditadas, finalmente escribí.

Beuys

Ocurrió así. Mi hija tenía un gato que salió a la calle cuando ella estaba en el colegio, y murió atropellado. Luego de deshacerme del cuerpo de un modo poco cristiano, busqué un aviso de alguien que regalara gatos y reaparecí con uno de repuesto. Era gata. Flaca y tiesa de hombros, con pelo gris acero y ojos verdes. Tiene seis meses, me advirtió la regaladora de gatos. Durante el trayecto permaneció inmóvil en el asiento trasero del auto, con una mirada inquisitiva de desconcierto, pero chilló y se debatió con los ojos desorbitados mientras la llevaba hasta el dormitorio. Al depositarla con cuidado sobre el fieltro gris que le servía de trono a su predecesor, la gata rebotó como si la frazada la quemara y salió disparada a esconderse debajo de la cama. Sintió el olor de Pequeño Juan, dijo mi hija sabiamente cuando le explique la situación. Fue una mañana vertiginosa y sorprendente. Sin embargo, la singularidad del acontecimiento permitió que se lograra el objetivo primario: el reinado dejado vacante por P. J. quedó disponible sin mayores aflicciones. Hubo que seguir improvisando y adaptar el dormitorio para la inevitable performance, con la gata escondida detrás de sus ojos fosforescentes. Conseguimos un ejemplar de El Mercurio con el vecino y lo deshojamos en el suelo, debajo de la cama. Fijamos ciertos horarios para cambiar los utensilios indispensables para la ingesta y evacuación, todos purificados de residuos de Pequeño Juan, y establecimos una rutina de observación que nadie cumplió. La gata estuvo tres días agazapada bajo el catre. Mientras se hallaba ahí, donde no debía estar, espiando, la espiábamos. A cierta hora de la tarde surgía su cara, de rasgos delicados y ojos bajos, como si durmiera, suavemente per filada por la franja de luz que se colaba unos minutos al día por el hueco entre la pared y la cama. Siguiendo el plan, mi hija se esforzaba en habitar su pieza impostando normalidad. Cada vez que se arrodillaba para mirar debajo de la cama solo veía los ojos redondos y brillantes de la gata, que lo abarcaban todo sin enjuiciar y que, pacíficos y distantes, le devolvían la mirada con cautela aunque sin transmitir ninguna señal interpretable. Después la gata cerraba los ojos y simulaba dormir. Hola, le decía mi hija. Sin respuesta. Le sonreía con un amor sin debutar y estiraba el brazo acariciando un lomo imaginario mientras el verdadero se encogía en el rincón más distante de su improvisada guarida, donde la gata permanecía quieta en una misteriosa actitud de sopor. En la noche la trama se invertía. Una vez que se apagaban las luces y la actividad en la casa cedía, las dos actrices permanecían alertas, conscientes ambas de la vigilia de la otra, hasta que el sueño sometía a una, siempre a la misma. Al tercer día la gata se armó de valor y, tras mirar furtivamente a su alrededor, se atrevió a asomar la cabeza desde debajo de la cama. Decidió, supongo, que todo estaba en orden, es decir, que su mundo no se veía trastornado por la anexión de este nuevo territorio y que todo en él era comprensible. Siguió un período corto en que logramos una feliz convivencia. Luego también murió y la enterramos en el jardín.

Al poco tiempo recibí una invitación desde Canadá para participar en un evento que conmemoraba una fecha significativa en la posvida de Joseph Beuys. Venía acompañada de un paquete que contenía los materiales y las instrucciones para armar una caja de madera. Reconozco en Beuys a un artista con el calibre de los grandes, aunque siempre lo he mirado de lejos. Solo por fotos. Dice la leyenda que sufrió graves quemaduras durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su avión cayó en una estepa desolada de Europa central, y que fue rescatado por pastores que lo sanaron embadurnándolo en grasa y envolviéndolo con fieltro. La memoria del acontecimiento sería su Big Bang: si me preguntan qué es lo que realmente sé, qué es lo que realmente he experimentado en la vida, eso es, dijo en alguna parte. Hablaba mucho, al contrario de Duchamp, al que acusaba de flojo por negarse a explicar lo revolucionario de su obra. Entiendo a Duchamp. La obra de Beuys está sobreexplicada, no sé si por él, aunque probablemente sí, pero sin duda por otros sujetos muy preparados que no tienen que esforzarse mucho para encontrar en ella simbolismos magníficos. Desconfío de ellos. Solo he visto fotos de la obra de Beuys: no he recibido la descarga catártica ni el rito de iniciación que debería experimentar si estuviera en cuerpo presente frente a la silla cubierta de grasa, por ejemplo. En la voz de sus exégetas –y del propio Beuys, me temo–, la obra parece la ilustración de un proyecto formativo. En cambio, al mirar simplemente sus obras –las fotos de ellas, en mi caso– prescindiendo del manual de uso, es posible percibirlas en su radical autonomía, dispersas, insurrectas y resistentes, sin proclamar ninguna teoría ni adscribirse a tendencia alguna que le reste peso de realidad a su voluntad expresiva. De eso se defendía Duchamp. La presencia de la obra no es la presencia de su propósito, y ni siquiera de aquello que contiene de visible. No se revela en su plenitud; se mantiene en un ángulo agudo respecto de la manía descifradora; la curiosidad no puede leerla hasta el final y consumirla. Beuys, sin embargo, a pesar de su compulsión evangelizadora, decía cosas bonitas para explicar su obra, mezcladas con frases bronceadamente inútiles, como “todo conocimiento humano procede del arte” o “cada hombre, un artista”. Decía tener la esperanza de que cada ser humano pueda contemplar sus pensamientos como un artista su obra, esto es, que mire su pensamiento con la distancia suficiente como para cambiarlo todo si se convence de ello.

Hay otra diferencia con Duchamp que me acerca a Beuys: Duchamp escogió los objetos que configuran los ready-mades por su insignificancia; Beuys usó objetos y materiales por ser parte de su vida, los convocaba tras convivir con ellos y después de haber intercambiado cicatrices.

Respondí a la invitación llenando la caja con distintos objetos que no viene al caso describir, entre los cuales había una fotografía de la gata. En el reverso escribí con un lápiz grafito y letras mayúsculas ELLA ESTÁ MUERTA, y la despaché por correo.

Unas fotografías, Carlos Altamirano, Ediciones UDP, 2021, 132 páginas, $14.000.