Peregrinación

En Arenas Blancas, el escritor británico Geoff Dyer viaja a 10 lugares del mundo, indagando en las motivaciones que nos llevan a dejar el terreno conocido en busca de una experiencia nueva. Publicado por Literatura Random House, el libro da cuenta de la erudición de Dyer y de su asombroso sentido para el detalle. A continuación publicamos un fragmento de su visita a la casa de Theodor Adorno en Los Ángeles, California, trayecto que le sirve para reflexionar sobre la obra del filósofo alemán y también para dar una imagen de lo que fue la vida de otros exiliados europeos, como Horkheimer, Stravinsky, Mann y Schoenberg.

por Geoff Dyer I 3 Enero 2018

por geoff dyer

Caminamos hasta el 316. Y allí estaba, la casa que habíamos ido a ver, el lugar de la peregrinación. Una vivienda de dos plantas (tres, si contabas los dos garajes dobles de la planta baja) pintada de blanco. Con un balcón o terraza estrecha alrededor de la planta superior. No había coches en la entrada, por lo que el edificio parecía habitado pero vacío. Entre los dos garajes crecía un árbol o arbusto verde y esbelto y a la derecha de ambos una planta púrpura (¿una buganvilla?). La casa se erguía ante nosotros igual que nosotros nos erguíamos ante ella. Como lugar de peregrinación no estaba lo que se dice a reventar de peregrinos. Solo estábamos nosotros. Se diría que había dos entradas –veíamos el 318, no el 316–, pero no cabía duda de que estábamos en el lugar correcto. Había visto una fotografía de la casa en internet y se la había mandado a un amigo de Inglaterra al que le interesan estas cosas preguntándole quién creía que había vivido allí.

“¿Art Pepper?”, me había respondido. Buen intento, pero no; se trataba de Teddy Adorno, quien, aunque consumado pianista, no era muy aficionado al jazz.

Adorno llegó a América en 1938 y, en noviembre de 1941, cambió Nueva York por Los Ángeles a sugerencia de su amigo y colega Max Horkheimer, que se había instalado allí unos meses antes. No estaban solos. Una oleada de refugiados de la Alemania nazi se había establecido en el sur de California: Thomas Mann y Lion Feuchtwanger vivían en Pacific Palisades, Bertolt Brecht (que consideraba que había terminado en un “Tahití en forma de gran ciudad”) en Santa Mónica… Eran un montón, y nosotros habíamos comprado un libro enorme con un mapa que indicaba dónde habían vivido.

Adorno llegó a América en 1938 y, en noviembre de 1941, cambió Nueva York por Los Ángeles a sugerencia de su amigo y colega Max Horkheimer, que se había instalado allí unos meses antes. No estaban solos. Una oleada de refugiados de la Alemania nazi se había establecido en el sur de California: Thomas Mann y Lion Feuchtwanger vivían en Pacific Palisades, Bertolt Brecht (que consideraba que había terminado en un “Tahití en forma de gran ciudad”) en Santa Mónica.

Adorno ejercía de “ayudante, consejero y comprensivo instructor” musical de Mann mientras este escribía Doctor Faustus. Le tocaba la sonata 32 de Beethoven (opus 111), le impartió una versión de la clase que aparece en el libro y le explicó el sistema dodecafónico supuestamente “inventado” por el compositor ficticio Adrian Leverkühn. Naturalmente, esto irritó al verdadero inventor del sistema dodecafónico, Arnold Schoenberg, que vivía cerca de allí, en el 116 de North Rockingham Avenue, también en Brentwood. Mann confiaba en suavizar el malentendido añadiendo un respetuoso epílogo a la siguiente edición, pero Schoenberg seguía bastante enfadado porque, a diferencia de Leverkühn, él no estaba loco ni tenía “la enfermedad (sífilis) de la que proviene su locura”. Esta clase de riñas y murmuraciones formaban parte de la vida cotidiana entre los refugiados –Stravinsky (que vivía en West Hollywood) y Schoenberg se guardaban mucho de coincidir– y, dada la extraordinaria proximidad entre ellos, no tiene nada de sorprendente. Lo sorprendente es que todos esos superpesos pesados europeos, esos dioses de la alta cultura, hubieran terminado allí, en un lugar que muchos de ellos consideraban la encarnación de la vulgaridad, el capitalismo rampante y el comercialismo extremo, aunque ello no les impidió –en particular a los compositores– tratar de sacar dinero de los magnates de los estudios hollywoodienses, muchos de los cuales pertenecían a una generación anterior de refugiados judíos europeos, o a sus hijos, y no estaban dispuestos a dejarse utilizar por un buscavidas (Schoenberg) que insistía en que los actores recitaran sus frases en la misma clave y el mismo tono que la música de una banda sonora por la que exigía cincuenta mil de los grandes (con lo cual nunca más volvió a oír ni pío de MGM). Reveses aparte, Schoenberg adoraba L. A., incluso aunque, para disgusto de su mujer, los guías turísticos señalaran la casa de Shirley Temple en la acera de enfrente y olvidaran la suya.

Los guías turísticos también pasaban por alto –aunque aparecía en nuestro mapa– la casa de Horkheimer en el 13524 de D’Este Drive, en Brentwood. “Por las tardes –escribió Horkheimer en una carta en 1942–, suelo visitar a Teddy para decidir con él el texto final”. El texto, se entiende, del libro que escribieron juntos, Dialéctica de la ilustración, con su famoso capítulo “La industria cultural”. Adorno andaba ocupado en otra colaboración, La personalidad autoritaria, además de en libros en solitario como Filosofía de la nueva música, numerosos escritos breves y emisiones radiofónicas.

Con todo, el mejor libro nacido de los ocho años de Adorno en California fue Minima moralia: reflexiones desde la vida dañada (con la siguiente dedicatoria: “Para Max, con gratitud y en cumplimiento de mi promesa”). Cuando el Guardian pidió a varios escritores que eligieran un libro que les hubiera marcado el verano, yo elegí ese. No parece para nada un libro estival, aunque se vuelve más veraniego cuando piensas que se escribió en el sur de California. Lo había comprado en Compendium, la capital londinense de la teoría, en Camden, el 13 de mayo de 1986, y lo elegí para el encargo del Guardian en parte porque me había encantado pero también para mostrarme como alguien que leía a Adorno, para distinguirme de los novelistas que suponía que elegirían El mensajero o Suave es la noche o cualquier otra cosa. Forma parte de la mística de Adorno: el autor como medalla, igual que Karl Ove Knausgaard se convirtió en el autor medalla de la década de 2010. Cuando lees a Adorno no solo estás leyendo a Adorno como podrías estar leyendo a George Eliot o E. M. Forster. “Lo que me enriquecía cuando leía a Adorno –cuenta Knausgaard en La muerte del padre– no estaba en lo que leía sino en la imagen que recibía de mí mismo cuando lo leía. ¡Yo era una persona que leía a Adorno!”.

Hasta Roberto Calasso, que ha leído a todo el mundo, que es él mismo un autor medalla, fue en algún momento esa persona; ocurre sencillamente que, al ser Calasso, empezó pronto y llegó a conocer a Adorno cuando el filósofo estaba escribiendo Dialéctica negativa. Adorno quedó tan impresionado por aquel joven “notable” que declaró: “Conoce todos mis libros, incluso los que todavía no he escrito”.

El mejor libro nacido de los ocho años de Adorno en California fue Minima moralia: reflexiones desde la vida dañada (con la siguiente dedicatoria: “Para Max, con gratitud y en cumplimiento de mi promesa”). Cuando el Guardian pidió a varios escritores que eligieran un libro que les hubiera marcado el verano, yo elegí ese. No parece para nada un libro estival, aunque se vuelve más veraniego cuando piensas que se escribió en el sur de California.

Cuando yo me convertí en esa persona –la persona que lee a Adorno– en el verano de 1986, me abrumó tanto lo que estaba leyendo que tuve que parar. Es normal. El propio Thomas Mann le escribió a Adorno que Minima moralia era “una lectura fascinante, pero solo disfrutable en pequeños bocados, delicia concentrada”. Iba a decir que me impactó y electrificó la corriente que circulaba por cada página de Minima moralia, pero me quedaría corto. Al leer a Adorno te sientes propulsado y desconcertado por la intensidad creciente de un método dialéctico en el que todo se vuelve constantemente sobre sí mismo para volver a dispararse hacia delante, y todo ello en una o dos frases: “El pensamiento dialéctico es el intento de romper el carácter impositivo de la lógica con los medios de esta. Pero al tener que servirse de esos medios, a cada momento corre el peligro de sucumbir él mismo a ese carácter impositivo”. Cualquier frase es la frase clave. O su réplica. Algunas son las dos cosas: “Hace una extrapolación a fin de superar, casi siempre sin esperanza, el demasiado poco mediante el desproporcionado esfuerzo del demasiado”. Al lado de esta frase yo había garabateado en los márgenes una exclamación de aprobación –“¡Fua!”– incluso a pesar de que no estaba seguro de qué o quién hacía la extrapolación. Tal como señala el “¡Fua!” –más apropiado para la fotografía de una modelo coreana cruzando la calle por delante del Spit fire que para una obra filosófica–, el atractivo del libro no era meramente cerebral. Las mujeres con las que solía salir a mediados de los años ochenta eran todas feministas radicales. Ninguna se habría puesto jamás tacones –iban pisando fuerte con sus botas Doctor Martens– y a todas las enfureció aquella campaña de lencería, “Por dentro son todas Adorables”, y todos conveníamos con Adorno en que “la glorificación del carácter femenino trae consigo la humillación de todas las que lo poseen”. Incluso ahora, cuando gran parte del feminismo militante de los ochenta nos parece una locura, los tacones y el maquillaje, que persiguen excitar, me dejan frío. Cuando vivíamos en Londres, antes de trasladarnos a California, frecuentábamos fiestas donde las mujeres llevaban tacones, pero Jessica siempre iba plana, en parte porque es alta, pero sobre todo porque nunca íbamos a ningún lado en taxi y teníamos que estar siempre a punto para salir corriendo a tomar el metro o el autobús, a pesar de que Adorno, en un pasaje que recuerda al tiempo a un guion de Hitchcock y a la reacción de un espectador que estuviera viendo la película rodada a partir de dicho guion, afirma: “En el acto de correr por la calle hay una expresión de espanto. (…) En otro tiempo se corría para huir de los peligros demasiado graves para hacerles frente, y sin saberlo esto es aún lo que hace el que corre tras el autobús que se le escapa. (…) La dignidad humana se aferraba al derecho al paseo, a un ritmo que no le era impuesto al cuerpo por la orden o el horror”.

En relación con el calzado, también me gustaba lo que decía Adorno de las pantuflas, que nos complace deslizar el pie dentro, que son “símbolos del odio a inclinarse”, aunque esto solo parezca aplicarse a esas pantuflas relucientes estilo Noël Coward y no a las zapatillas chinas que uso yo (de lona negra y suela blanca), con las que tienes que tirar para encajar el talón como con cualquier otro zapato. Hay muchas cosas así en Minima moralia, el tipo de observación que podrías encontrarte en una obra literaria, sin la pérdida de tiempo que supone el mecanismo del argumento y la trama. La descripción de un simple cocinero de un lugar como el Teddy’s Cafe como “malabarista de huevos fritos” es puro Nabokov, aunque, además de considerar al cocinero un malabarista, Nabokov también les habría dado otra vuelta a los huevos. Lo pensé mientras lo anotaba en la libreta y, al levantar la vista hacia la casa, el lugar de peregrinación, me pareció suiza, y por un momento pensé que había llegado a casa de Nabokov, aunque Nabokov vivía en un hotel, el Montreux Palace, no en una casa.

Dimos la vuelta a la esquina, hacia una calle que resultó la discreta continuación de Bundy. Me planté ante un cartel –“Pasaje sin salida”– y Jessica tomó una foto para mandársela a nuestro amigo de Inglaterra, que captaría la alusión al libro de Walter Benjamin, amigo de Adorno. Mientras esperaba a que Jessica hiciera la foto, me acordé de cómo había reaccionado Klaus Mann a la noticia del suicidio de Benjamin: “Nunca lo soporté, pero aun así…”. Justo detrás de la casa de Adorno había una vivienda modernista con una fachada de color cobre, paredes azul marino y cactus en un jardín desértico en una pendiente junto a la entrada del garaje. Parecía que tras la fachada modernista sobrevivía la vivienda hogareña original, todavía habitada. El cielo no podía ser más azul, aunque ese siempre es un comentario arriesgado en el caso de L. A. En Los Ángeles el cielo es normalmente azul, luego se vuelve más azul y después alcanza un azul más azul de lo que parece posible: un azul tan intenso que el azul previo muy bien podría haber sido un gris azulado, que es como había comenzado el día. Saber que Inglaterra estaba en plena ola de calor deslucía un poco nuestra visita. Yo había empezado a blanquearme los dientes, pero las diversas fundas y reconstrucciones se negaban a blanquearse, de modo que todavía se veían coloridos trocitos de la vieja Inglaterra y en cualquier caso tenía todos los dientes torcidos: no eran como los dientes perfectamente alineados, nacidos y criados en América, tan blancos y relucientes que parecían semitransparentes, como iluminados desde dentro, algo que tal vez fuera posible dentro de unos años.

Adorno considera la obsesión californiana por la salud un tipo de enfermedad: “Un poco más y se podría considerar a los que se desviven por mostrar su ágil vitalidad y rebosante fuerza como cadáveres disecados a los que se les ocultó la noticia de su no del todo efectiva defunción por consideraciones de política demográfica”.

Sabía, cuando lo leí, que Minima moralia se había compuesto en el centro candente del siglo, mientras Alemania era devastada por una guerra que ella misma había provocado. Sabía que era un libro sobre el exilio. No había comprendido hasta qué punto y de qué forma tan explícita la experiencia de vivir exiliado en L. A. le daba forma. En un gesto típico de él, Adorno considera la obsesión californiana por la salud un tipo de enfermedad: “Un poco más y se podría considerar a los que se desviven por mostrar su ágil vitalidad y rebosante fuerza como cadáveres disecados a los que se les ocultó la noticia de su no del todo efectiva defunción por consideraciones de política demográfica”. En un momento dado parece incluso que Adorno profetizara las primeras décadas del futuro siglo XXI, cuando todo el mundo estaría cubierto de tatuajes: “Parece como si llevasen impreso en su piel un troquel regularmente inspeccionado, como si se diera en ellos un mimetismo con lo inorgánico”. La realidad hace tiempo que sobrepasó sus figuraciones. Unos días antes de visitar South Kenter, en la playa de Santa Mónica, vimos a un tipo por lo demás anodino –polo y pantalón corto– con los músculos de una pantorrilla al aire, encarnados y completamente a la vista. Era un tatuaje, pero tan convincente que parecía que lo habían desollado. ¿Era solo el comienzo? ¿Continuaría hasta transformar así todo su cuerpo, convirtiendo el interior en exterior?

En internet encontré una fotografía de Adorno en bañador, con un aspecto más que enclenque, informe, casi embrionario. Como se trataba de internet desconfié de que hubieran retocado la imagen, pero, real o no, es muy probable que Adorno tuviera ese aspecto. (Quizá se negaba a hacer ejercicio en protesta tácita contra el ideal ario representado por todos los atletas perfectamente formados, con peinados de los años veinte, de Olimpiada). La evocación de Evelyn Juers en La casa del exilio de “miembros de la colonia alemana (…) perdidos como náufragos bajo la sombra de las palmeras a lo largo del paseo” es tan convincente que uno pensaría que alguien como Volker Schlöndorff habría rodado algo sobre ellos, una película protagonizada por Maximilian Schell o Bruno Ganz, con música de Schoenberg y un público potencial de una treintena de espectadores.

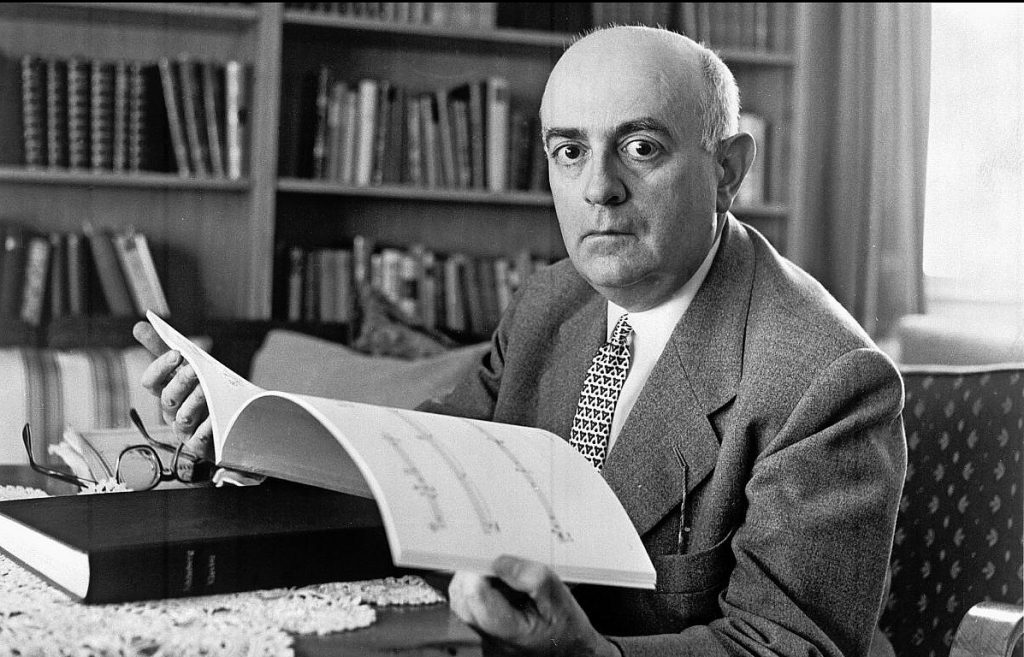

Nos plantamos a la sombra y luego rodeamos la casa de vuelta a la fachada delantera. Nada había cambiado durante nuestra breve ausencia: no había coches a la entrada, ni señal alguna de que hubiera venido alguien ni de la presencia de más peregrinos. Me preguntaba si Perry Anderson, que da clases en la UCLA, venía alguna vez, ya fuera solo o con su amigo Fredric Jameson, cuyo libro Marxism and Form (que también compré en Compendium, el 17 de mayo de 1985) había sido mi introducción a Adorno y cuya última obra sobre Adorno, Late Marxism: Adorno, or The Persistence of the Dialectic (comprado de saldo por un dólar en Iowa City en 2012), me había resultado ilegible, ya fuera porque yo era más tonto que hacía treinta años o, en un modo que no termina de ser dialéctico, no (que también podría significar ambas cosas). Para mí Perry es la máxima medalla, la medalla de las medallas, y en Los Ángeles siempre estoy ojo avizor por si aparece, una vez le conté en broma a Jessica que lo había visto en la playa de Santa Mónica saliendo del Perry’s Cafe, luciendo un tatuaje a escala uno-uno de una chaqueta de pana; pero debe de estar demasiado ocupado para frivolidades como ir a la playa o peregrinar hasta Brentwood, a la casa donde vivió Adorno. En ese sentido Perry es como Teddy, quien, en su ensayo “Tiempo libre”, escribió cuánto odiaba los hobbies. “Tomo tan en serio, sin excepciones, todas las tareas a que me entrego fuera de mi profesión oficial, que la idea de que se trate de hobbies, es decir, de ocupaciones en las que me he enfrascado absurdamente, solo para matar el tiempo, me habría chocado”. Una de tales tareas era la música. La fotografía de la contraportada de mi ejemplar de Minima moralia muestra a Adorno, calvo y algo rechoncho, con unas gafas negras enormes y suéter, presumiblemente sorteando las catastróficas dificultades de alguna de las últimas piezas de Beethoven o Alban Berg, no improvisando la clase de tonada de jazz que había desdeñado en su conocido y equivocadísimo ensayo de Prismas. En cuanto a “quienes se doran al sol con la exclusiva finalidad de tostarse la piel”, bueno, “el estado de somnolencia a pleno sol no puede resultar muy placentero, sino que posiblemente desde el punto de vista físico es desagradable, lo cierto es que intelectualmente vuelve inactivos a los hombres”.

Al percibir cómo las formas democráticas han “calado en la vida” le cautivó, como les ocurre siempre a los visitantes europeos, “el elemento inherente de carácter pacífico, bondadoso y generoso” de la cotidianidad estadounidense. Y si bien en Los Ángeles encontró muchos elementos que confirmaron sus sospechas de que allí la vida no valía nada, no pudo evitar que lo cambiara.

Muchos de los escritos de Adorno casan con nuestra visión del intelectual en un entorno y una cultura absolutamente incompatibles con él: “un aristócrata espiritual varado”, he leído en alguna parte, “condenado a la extinción por ‘la marea creciente de la democracia’”. Este es el Adorno que aseguraba que América solo había “producido automóviles y neveras”, que “cada vez que voy al cine salgo, a plena conciencia, peor y más estúpido”. (¿Cada vez? Menuda estupidez, ¿no? Seguro que por entonces podían verse algunas películas buenas. Yo siempre me he sentido mejor y menos estúpido después de ver Breve encuentro o El halcón maltés, esta última con Peter Lorre, quien, en palabras de David Thomson, merodea por entre sus sombras como el “fantasma de la Europa en ruinas”). Terry Eagleton destacaba la “extraña conjunción de intuición penetrante y lamento patricio” de Minima moralia; releyéndolo in situ, en L. A., a mí también me asombró el tono de altivez cegadora, como cuando Adorno proclama que “la tecnificación hace a los gestos precisos y adustos y, con ellos, a los hombres”. Las puertas automáticas habitúan “a los que entran a la indelicadeza de no mirar detrás de sí” y, en consecuencia, a no aguantar la puerta abierta para otros. Esta corrosión de la cortesía básica derivada de la tecnificación actúa en tándem con la necesidad de dar portazos en coches y neveras, acciones imbuidas ya de “lo violento, lo brutal y el constante atropello de los maltratos fascistas”. La realidad hoy en día es que todo el mundo les abre la puerta a los demás o agradece que se la abran, siempre sonriendo con sus dientes hegelianos, de modo que parece que vives en el lugar más educado del planeta incluso aunque la mayoría de las personas que aguantan la puerta, dan las gracias y sonríen sostienen un teléfono entre la oreja y el hombro y algunas van tan puestas de sol, yoga y marihuana Neville’s Haze que olvidarían todo “Tras el espejo” (la primera sección de la segunda parte de Minima moralia) a los cinco minutos de haberlo leído. Puede que Schoenberg –gran aficionado al tenis que en nuestro libro con mapa aparece jugando al ping-pong– hablara de ser “conducido al paraíso”, pero Adorno a menudo describía su exilio en términos melancólicos o negativos. “Todo intelectual en el exilio, sin excepción, lleva una existencia dañada, y hace bien en reconocerlo si no quiere que se lo hagan saber de forma cruel desde el otro lado de las puertas herméticamente cerradas de su autoestima”, escribe en Minima moralia.

Esta es, en resumen, la impresión estándar y ortodoxa. Otros pasajes no la niegan completamente, pero nos permiten contemplar la experiencia californiana de Adorno desde una perspectiva más matizada. Al poco de llegar a Los Ángeles, Teddy había escrito a sus padres: “La belleza del paisaje no tiene parangón, hasta el extremo de que abruma incluso a un europeo curtido como yo”. Me gusta ese uso de “curtido”, como si fuera un detective filosófico al estilo de Sam Spade o Philip Marlowe que termina sonando tan entusiasta como Reyner Banham: “Las vistas de nuestra nueva casa me hacen pensar en Fiesole. (…) Pero lo más bello son los intensos colores imposibles de describir. Circular junto al océano al atardecer es una de las impresiones más extraordinarias que mis indiferentes ojos hayan visto jamás. La arquitectura sureña y los anuncios han creado una especie de Kulturlandschaft (paisaje cultural): uno tiene la impresión de que aquí el mundo lo pueblan unas criaturas humanoides y no solo gasolineras y perritos calientes”.

Son sus primeras impresiones. Más adelante, en el prólogo a la edición en inglés de Prismas, Adorno expresó “algo del agradecimiento que siente hacia Inglaterra y Estados Unidos, los países en los que durante la persecución pudo sobrevivir y a los que desde entonces se siente ligado profundamente”. Al percibir cómo las formas democráticas han “calado en la vida” le cautivó, como les ocurre siempre a los visitantes europeos, “el elemento inherente de carácter pacífico, bondadoso y generoso” de la cotidianidad estadounidense. Y si bien en Los Ángeles encontró muchos elementos que confirmaron sus sospechas de que allí la vida no valía nada, no pudo evitar que lo cambiara. “Difícilmente cabría considerar exagerado decir que cualquier conciencia contemporánea que no se haya apropiado de la experiencia americana, aunque sea desde la oposición, tiene algo de reaccionaria”, decidió más tarde.

Minima moralia no es un retrato de Los Ángeles, pero la ciudad y su cultura están ahí como el fondo negro que permite que las “reflexiones” de Adorno funcionen. De un modo absolutamente apropiado para el autor de Dialéctica negativa, L. A. se convierte en una especie de reflejo de sí misma, como un negativo fotográfico donde todo lo luminoso es oscuro, el blanco se ha vuelto negro y así sucesivamente.

Pero también se adivina un elemento de confusión en el hecho de que Adorno y Horkheimer tomaron erróneamente Los Ángeles como indicador profético –Horkheimer lo juzgó “el punto de observación más avanzado”– de América en su conjunto. “Los exiliados pensaban que estaban ante la América en su forma más pura e indicativa del futuro”, escribe Mike Davis en Ciudad de cuarzo. Ajenos a las peculiaridades de la historia del sur de California que la hacían más excepcional que representativa, veían “Los Ángeles como la bola de cristal del futuro del capitalismo”.

En Minima moralia a menudo se atisba Los Ángeles entre líneas, por así decirlo, incluso si esa L. A. fantasma guarda escasa relación con la ciudad actual. No se trata tanto de que Adorno diga cosas que no son ciertas; se trata más bien de que está respondiendo a una realidad “que la propia realidad ya no tolera”. Como con las puertas automáticas, a la visión de Adorno sobre el efecto alienante del capitalismo le va bien descubrir, en un restaurante, que “el camarero ya no conoce los platos”, pero es una observación que deja al lector del siglo XXI con una única respuesta posible: ¿Me tomas el pelo? Hoy la parte definitoria del trabajo del camarero incluye recitar los platos del día con tal detalle que tiene que recordarte los primeros en cuanto ha terminado de anunciarte el último. En los viejos tiempos, cuando se daba por supuesto que todos los camareros eran aspirantes a actores, era como si el recitado formara parte de una audición sin fin, con el giro irónico de que alguien que lo hubiera perfeccionado al extremo sería encasillado –atrapado en el papel de camarero– para el resto de su vida laboral (una forma de alienación completamente distinta, similar a la que describió Brecht en la primera de sus “Elegías de Hollywood”).

Minima moralia no es un retrato de Los Ángeles, pero la ciudad y su cultura están ahí como el fondo negro que permite que las “reflexiones” de Adorno funcionen. De un modo absolutamente apropiado para el autor de Dialéctica negativa, L. A. se convierte en una especie de reflejo de sí misma, como un negativo fotográfico donde todo lo luminoso es oscuro, el blanco se ha vuelto negro y así sucesivamente. De hecho, ahora caigo, sería una portada estupenda para una nueva edición de Minima moralia: una imagen espectral de un bulevar, flanqueado por palmeras y helado, con un sol negro atravesando el cielo gris.

También es apropiado porque, pese la temprana carta entusiasta a sus padres, en las páginas de Minima moralia lo único que L. A. nunca parece es de colores. Adorno parece ajeno a la luz de Los Ángeles, a sus azules increíbles, al derroche contemporáneo de color. Nosotros –la gente de cincuenta años para arriba– tendemos a recordar el tiempo de la Inglaterra de nuestra niñez mucho mejor de lo que era porque en las décadas de 1950 y 1960 la gente solo tomaba fotos si había “suficiente luz”, y así las pruebas fotográficas, que moldean los recuerdos, sugieren una luz y una ola de calor permanentes que hace tiempo que remitieron. En el sur de California, en cambio, cuesta recordar que la playa siempre ha tenido el mismo aspecto que ahora, que el cielo y el mar eran del mismo azul perfecto cuando estuvo Adorno, en los años en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial, e incluso antes, en la década de 1920, de 1890 o cien años antes de Cristo.