Crítico de críticos

Simon Leys leyó con especial inteligencia y elegancia la tradición literaria europea y también varios capítulos poco edificantes del debate político intelectual del siglo XX. Aunque nunca tuvo la densidad de Steiner, las ambiciones de Bloom ni tampoco la amplitud de registros de Scruton, sus trabajos también entraron por la puerta ancha a lo mejor de la crítica literaria de las últimas décadas.

por Héctor Soto I 1 Febrero 2021

La crítica de arte es una actividad que se ha desestabilizado tanto en los últimos años, que bien podría estar incorporándose al listado de los oficios en extinción. Sobrevive por aquí y por allá, es cierto, en la figura de algunos excéntricos y valientes que todavía publican, analizan y cobran por comentar libros, conciertos, exposiciones de pintura o películas. Pero ya no tienen la convocatoria que alguna vez tuvieron. Muy rara vez son parte de la conversación de la sociedad, entre otras cosas, porque muy rara vez también los libros, los conciertos, las exposiciones o las películas mueven las agujas de esa conversación. Los críticos dejaron hace mucho de ser, por otra parte, los mediadores entre los artistas y el público, que era la función que les asignaban las teorías más cándidas, más misionales y más pedagógicas. Esa tal mediación –hay que reconocerlo– siempre fue un mito o un espejismo, porque si el arte puede prescindir de algo, es de intermediarios. Y si los llega a necesitar, es porque padece de un problema serio de autismo. No obstante, con todos sus bemoles y mentiras más o menos piadosas, este malentendido situaba al crítico en un lugar –digamos– prominente o al menos definido. Eso es lo que en los últimos años desapareció. Hoy la crítica sobrevive a palos con el águila. Apenas tiene algún espacio en los diarios. Conserva todavía alguna audiencia, pero se diría que es muy difusa y de gente más bien mayor. El oficio, opinaría un sociólogo, no supo adaptarse bien en sus formas, en sus ritualidades, en sus entregas, a los cambios y a la revolución que han estado viviendo los medios a partir de la irrupción de las redes sociales y del protagonismo del mundo digital.

El otro factor que ha contribuido a desdibujar el oficio es la crítica académica. Los críticos en el pasado siempre le hablaron a un público ilustrado, sensible, un tanto diletante, que asimilaba el trabajo que ellos realizaban como insumos para confrontar percepciones, aumentar el goce o entender mejor el sentido de las obras de arte. Con una prosa un poco rígida, incluso municipal, al menos se entendía. La crítica académica rara vez se permite este lujo y tiene una audiencia muy distinta. De partida es una disciplina autónoma. Va dirigida a un nicho específico, el de la comunidad de la ciencia del análisis artístico o literario, que a su vez tiene sus propias redes, sus propias publicaciones, sus prácticas y jerarquías, y dentro de la cual el lector común y corriente, el espectador más o menos distraído de una cinta reciente o el buen melómano que acudió al último concierto de la Sinfónica, puede llegar a sentirse como la oveja perdida entre la manada de lobos.

Complicada, entonces, por el creciente arrinconamiento de los medios, y a su vez mirada cada vez más en menos por la academia, la crítica tuvo tiempos mejores. Capturó imaginarios más potentes. Fue parte de debates y tensiones que a cualquiera le podían cambiar sus perspectivas de mundo.

Todo eso es pasado. Pasado, no obstante, hasta que el milagro vuelve a ocurrir, hasta que de nuevo un texto crítico comienza a emitir destellos de inteligencia y provocación, hasta que un gran crítico vuelve a reaparecer y a comprobar que dista mucho de estar todo dicho y que en torno a obras de arte específicas, en torno a tendencias del desarrollo del arte hay temas, hay dilemas, hay conflictos, ideas, emociones, principios y sentimientos que podrían emplazarnos, incluso hoy, a todos por igual. Puede ser un lindo consuelo: no es que la crítica de arte esté desapareciendo como tradición cultural; lo que ocurre es que los grandes críticos actualmente son muy pocos.

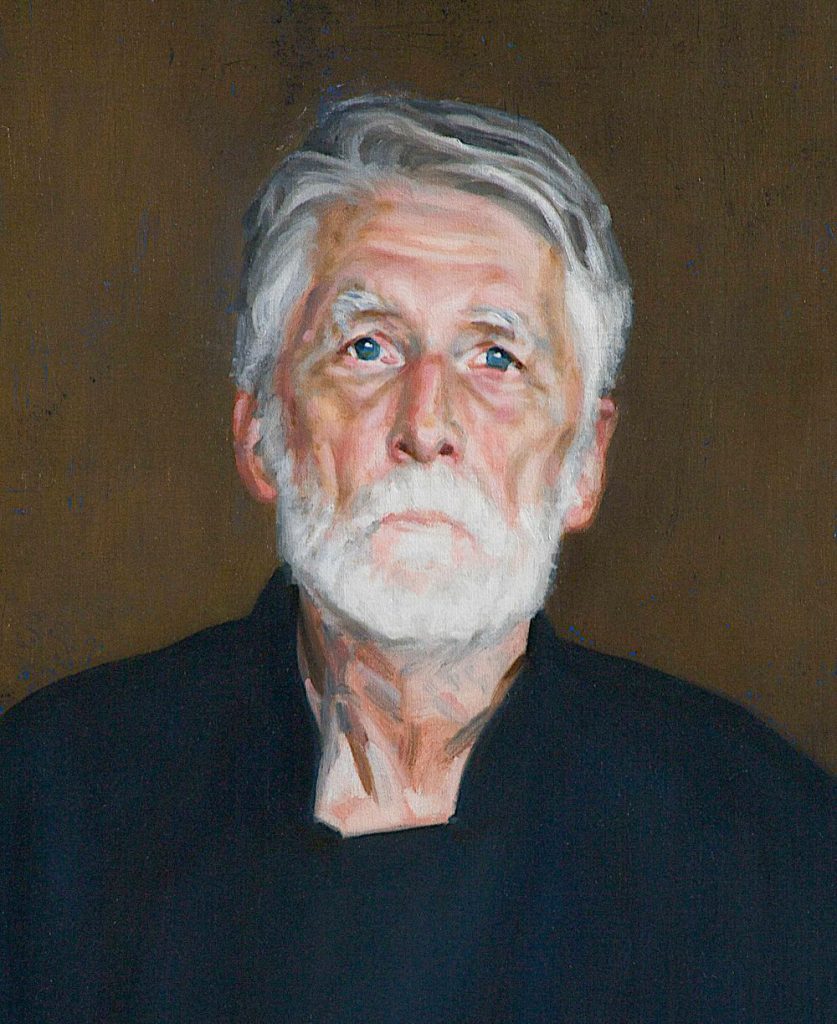

Bueno, Simon Leys fue uno de ellos. Grande y finísimo. Grande y atrevido. Grande y autónomo.

***

Probablemente la única vez que Simon Leys estuvo bajo el foco de la excepción fue cuando le dijo al mundo que la Revolución Cultural de Mao era un fenómeno histórico impresentable, una operación política de ribetes asesinos y siniestros con el solo propósito de conquistar el poder total. Lo hizo en un momento en que toda la intelectualidad francesa comulgaba con el comunismo chino. No fue raro, entonces, que el nombre de Leys fuera invisibilizado. Malraux ya había coronado a Mao como el gran Buda de la historia contemporánea, y tanto Barthes como Sartre y la Beauvoir se rendían a la genialidad de El libro rojo, en nombre del cual perdieron la vida cientos de miles de ciudadanos chinos desde fines de los 70. En este plano específico, este ilustre sinólogo belga, nacido en Bruselas en 1935, en el seno de una familia católica flamenca que lo bautizó como Pierre Ryckmans, no se perdió ni un solo minuto. Incluso antes de que la fiebre maoísta estuviera subiendo en medio mundo, publicó en 1971 Los trajes nuevos del presidente Mao. Crónica de la revolución cultural, libro que desenmascaró el verdadero alcance de ese descalabro político, económico y moral, que significó el regreso del país a un totalitarismo cavernario, un brutal empobrecimiento de la economía y un escandaloso manto de impunidad sobre crímenes imperdonables. Leys para entonces ya tenía un título de abogado bajo el brazo, había estudiado literatura y arte chino en Taiwán, había conocido el maoísmo como miembro de la representación diplomática belga en Pekín, estaba por radicarse en Australia y figuraba entre los grandes sinólogos de Occidente. Tenía la ventaja de dominar el idioma y de saber interpretar, con sintonía fina, fuentes, mensajes y conflictos domésticos que Occidente subestimaba o no tenía cómo digerir.

Leys escogió su seudónimo –dicen– en honor al protagonista de la novela René Leys, del poeta orientalista Victor Sagalen en los años 20, y al parecer lo adoptó por recomendación de su editor cuando publicó su punzante ensayo político, como resguardo ante la reacción que tendrían las autoridades chinas. Al fin y al cabo era un diplomático. Por supuesto, ni siquiera él se tragaría esta explicación cándida. No es necesario dominar a Freud para sospechar que el autor que escoge un seudónimo de algo finalmente está huyendo; o está asumiendo un personaje o está dejando salir a un yo distinto del que tiene.

China en la obra de Leys, en todo caso, es mucho más que una página negra de los totalitarismos del siglo XX, mucho más que un cruce entre el capitalismo salvaje con la dictadura unipartidista que ahora ha llegado a ser. China para él es también una escuela de sensibilidad contemplativa, un torrentoso canal de sabiduría e inspiración que atraviesa buena parte de su obra. Y es una montaña de misterios milenarios que sus libros, ensayos y artículos dedicados al tema apenas lograron orillar.

China en la obra de Leys, en todo caso, es mucho más que una página negra de los totalitarismos del siglo XX, mucho más que un cruce entre el capitalismo salvaje con la dictadura unipartidista que ahora ha llegado a ser. China para él es también una escuela de sensibilidad contemplativa, un torrentoso canal de sabiduría e inspiración que atraviesa buena parte de su obra. Y es una montaña de misterios milenarios que sus libros, ensayos y artículos dedicados al tema apenas lograron orillar.

Acaso el rasgo más interesante de la figura de Simon Leys como crítico radica en el volumen descomunal de sus lecturas clásicas y en la continuidad de sus obsesiones. Aparte de tener una cultura literaria apabullante, es un hombre de compromisos persistentes y de cabeza fuertemente compartimentada. China, como ha quedado dicho, tanto en su dimensión política como en su majestad de la más antigua de las civilizaciones vivas, ocupa gran parte de su hemisferio derecho. En la parte frontal está su vínculo apasionado con las letras francesas, que es la patria literaria donde se formó, y luego con la literatura inglesa, que es la lengua en la que terminó expresándose. El hemisferio izquierdo podría estar colonizado por su recurrente conexión con el mar como escenario de proezas y desastres. Y entremedio hay espacio suficiente para la galería de una buena cantidad de héroes personales que, a juicio suyo, están más allá del bien y del mal –de George Orwell a Stendhal, de Chesterton a Nabokov, de la madre Teresa de Calcuta a madame Chang Kai Sek–, y muchos saberes remanentes, funcionales algunos, inútiles otros, que recogen sus ideas sobre lo que es y debe ser la universidad, su experiencia de largos años como académico en Canberra, sus combates con la filología a partir de sus noches como traductor de Confucio o pensadores de la China clásica, sus fantasías literarias como el novelista que no fue pero quiso ser, y también sus escritos rezagados y proyectos que nunca llegaron a puerto. Tremenda novedad: un intelectual nunca es un hombre de una sola pieza y su vida tampoco un relato que progresa en una sola dirección.

La obra de Leys está cruzada por distintas lecciones de la sabiduría oriental. Sus libros son una constante reivindicación de la idea de inutilidad. Suscribe con devoción la sentencia de Zhuang Zi: “Todo el mundo conoce la utilidad de lo que es útil, pero pocos conocen la utilidad de lo inútil”. En contra de lo que digan las matemáticas, en los dominios del arte para él casi siempre más es menos. Mejor ni cuestionarlo ni buscarle la quinta pata al gato: definitivamente hay saberes inexplicables, que vienen de lo alto. Y aunque lo normal es que la idea preceda al cuadro y al texto, con frecuencia hay que saber renunciar a la pintura que se quería o a la novela que se pensó en favor de la que efectivamente resulta mientras se hace. Pensaba que no había que creerles mucho a los artistas y que era preferible creerles a sus obras. Pensaba también –el que se lo leyó todo– que el exceso de lecturas podía con facilidad conducir a bloquear el entendimiento, tal como él mismo pudo confirmarlo cuando cayeron en sus manos unos cuadernos postreros del gran crítico norteamericano Edmund Wilson. Se lo había leído todo y no entendía nada, pensó. Amaba las paradojas. Le encantaba recordar que Balzac era el más grande de los escritores a pesar de lo mal que escribía. Tenía la misma percepción del gigante de la novela francesa del siglo XIX que antes tuvo Flaubert: “¡Qué hombre este Balzac! Imagínense dónde hubiera llegado si hubiera sabido escribir! Era lo único que le faltaba”.

Fue un notable crítico, no por la cantidad de reseñas que escribió –de hecho las suyas fueron más bien crónicas literarias, columnas finísimas que combinaban distintos aspectos de la realidad con escenas tomadas de novelas, poemas o pinturas–, sino por la tensión intelectual que sabía desplegar en su prosa. Fue un crítico de críticos. Antes de analizar lo nuevo, prefería repasar, resituar, rescatar, corregir, agregar, redescubrir. Opinaba de libros y de autores que la sola autoridad de su prosa volvía interesantes, discutibles o deseables. Era un maestro de la cita. En los textos más largos, acudía a los pies de página quizás con más frecuencia de la que tolera sin chistar un lector no-académico. Pero jamás era para epatar, para rendir tributo a una moda o hacer un guiño de complicidad con la erudición culterana.

Hacía –y lo hacía extraordinariamente bien– lo que hacen todos los buenos críticos: poner luces en medio de la oscuridad, sacar a flote verdades hundidas, armar corrientes de aire, conectar la imaginación literaria de hoy con la filosofía griega, el pensamiento clásico oriental o sus creencias religiosas del ayer. No en último lugar, por supuesto, lo suyo era jerarquizar y rescatar, juzgar y evaluar, defender con entusiasmo lo que consideraba excelso y corregir con ironía, con severidad, con vehemencia si era necesario, lo que a su modo de ver estaba distorsionado o era simplemente erróneo.

***

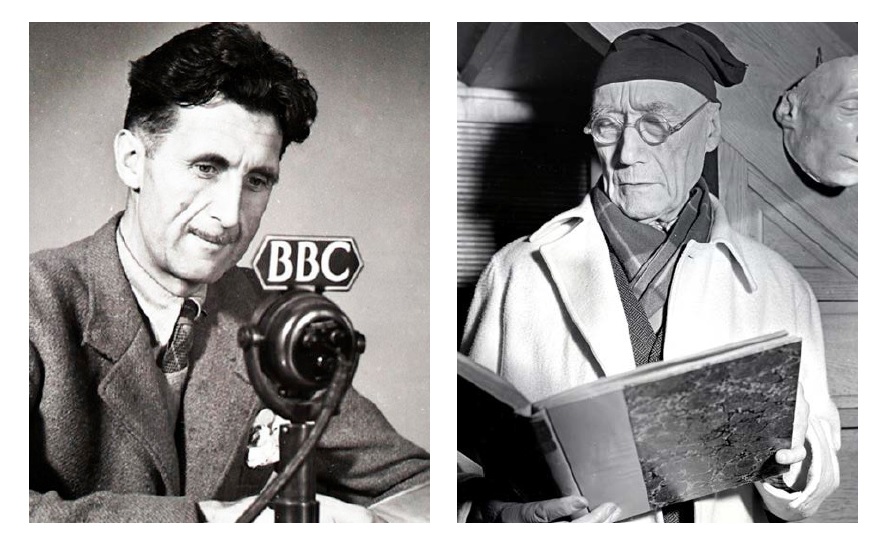

Es revelador que dos de las figuras literarias en torno a las cuales Simon Leys más trabajó no sean hoy por hoy escritores de primerísima línea, sino más bien –con el debido respeto– escritores que, habiendo estado muy comprometidos con el siglo XX, dieron notables testimonios de coherencia política y moral. El primero es una estrella declinante, André Gide, el Nobel que ya nadie lee y cuya obra está prácticamente olvidada. El segundo es George Orwell, que a 70 años de su muerte hoy en realidad de nuevo está de vuelta en el debate contemporáneo. En la vida y obra de Orwell, Leys reconoció no solo una lección de coraje, sino también una experiencia de resistencia y de libertad interior que lo llevó a traspasar géneros, amarres, silencios y convenciones a un costo personal muy alto, sí, pero que lo situó en las puertas de la genialidad. Para él, definitivamente, está entre los grandes.

Sin embargo, fue más consciente que nadie de que no todos los trabajos de Orwell tenían el mismo peso. Así y todo, supo leer en el desarrollo de su obra el despertar de una conciencia histórica y social bien admirable. Aunque Orwell nunca fue un hijo de la ventaja y vivió por años con la sensación un tanto humillante de saberse el más pobre del curso, su rendimiento escolar le permitió llegar sin problemas tanto a Wellington como a Eton. Después su vida se complicaría un poco, porque se hizo evidente que su familia no podría financiarle una educación superior y optó a un cargo en la policía birmana en la India. Orwell había nacido allá, su padre era funcionario del imperio y durante los cinco años que permaneció en Birmania, desempeñando funciones enteramente divorciadas tanto de sus intereses como de su carácter, sacó en limpio dos cosas: la primera es que odiaba visceralmente todo lo que oliera a imperialismo. Su experiencia en la policía había terminado por asquearlo. Y la segunda es que quería convertirse en escritor.

George Orwell y André Gide.

Desde luego, le costó llegar a serlo. Vivió etapas de mucho ensayo y error. Se equivocó muchas veces, pero no al volcar las experiencias que había vivido en Los días de Birmania, la primera de sus novelas. Volvió a Inglaterra y dio palos de ciego. Se le ocurrió irse a Francia, porque creía que ahí su vocación literaria podría despuntar antes. De esos extravíos dio cuenta en Sin blanca en París y Londres, donde evoca parte de las dificultades que tuvo para encontrar su destino. Por entonces aparece su seudónimo, porque en realidad hasta ese momento había sido Eric Blair, su verdadero nombre. Escoge el de George Orwell supuestamente para no desprestigiar a su familia con las pellejerías que contó en su libro. Es la explicación oficial, aunque convence poco. “Cuando un escritor elige otro nombre para su yo que escribe, hace mucho más que inventar un seudónimo; nombra y, en cierto sentido, crea su identidad imaginaria”. La observación es de Samuel Hynes a propósito de otro escritor, y no es raro que Leys la recuerde al tocar el tema en su breve ensayo George Orwell o el horror a la política.

Por lejos, la dimensión que más entusiasmó a Leys en Orwell fue la forma en que fue apareciendo el escritor y, más que eso, el tipo de mirada que este comenzó a tener sobre la vida a partir de la escritura. El motor estaba en la literatura, no en la política, no obstante que sería difícil encontrar un autor más político que Orwell. Fue el encargo de escribir sobre las condiciones de vida de los mineros en el norte de Inglaterra lo que lo puso en contacto con un mundo que no conocía y con una clase social a la que quiso asimilarse, pero que jamás llegaría a ser suya, por más empeño que le puso. Ese aprendizaje fue el que consignó en su libro de reportajes El camino de Wigan Pier (1937). Era ciertamente ya un socialista convencido cuando fue a España a luchar por la República y se alistó como miliciano de un partido de inspiración trostkista, el POUM. Va al frente de combate a comienzos del 37 en Huesca y en mayo recibe un permiso para ir a Barcelona, justo cuando se desata una de las peores jornadas de la lucha interna del bando republicano y los cuadros estalinistas salen a masacrar a quienes hasta ese instante habían sido supuestamente sus aliados. La carnicería duró cinco o seis días. Ese episodio, del que tiene la suerte de salir ileso no obstante una miserable tentativa de asesinato, es lo que cambió la vida a Orwell. Fue lo que lo hizo repensar su compromiso con la política –hasta ese instante el suyo era un compromiso muy sartreano, por así decirlo– y que lo convirtió de ahí en adelante, hasta el momento de su muerte, no solo en una excepción, sino también en una república independiente dentro del mapa de la izquierda europea.

Ese es el escritor que Leys exalta. Lo reivindica como el socialista que siempre fue, como el anticomunista que llegó a ser y como el decepcionado de una noción tóxica de la política, que consiste en callar para no hacerle supuestamente el juego al enemigo (que es precisamente lo que hizo la izquierda europea durante años al hacerse cómplice de las peores tropelías del estalinismo). Lo reivindica también en su dimensión de figura moral en los últimos años, cuando, transcurrida ya la Segunda Guerra Mundial, con el virus de la tuberculosis haciendo su trabajo por dentro, volvió a las verdades sencillas de la vida rural, a una existencia austera y sensible a los ciclos de la naturaleza, de los animales y de las flores. Se había vuelto más conservador, por supuesto. No en vano hubo quien lo retrató como “el anarquista tory”. A su muerte, a los 46 años, Leys cree que Orwell había dejado por lo menos tres obras maestras: Homenaje a Cataluña, que reúne diversos escritos de no-ficción de su experiencia en la guerra civil española; la novela Rebelión en la granja, un largo cuento metafórico que desnuda las siniestras lógicas del estalinismo, y su célebre y visionario tributo a la imaginación distópica, titulado 1984, también novela.

Aun cuando Rebelión en la granja y 1984 son piezas cuya inspiración literaria debe soportar un fuerte entramado ideológico-metafórico-político, es difícil no compartir el entusiasmo de Leys por estas obras. Homenaje a Cataluña es ciertamente mucho más que la obra de un periodista avezado. Es el trabajo de un escritor que sabe perfectamente que la verdad es un asunto que no tiene nada que ver con el registro crudo de los hechos o de las cifras. Mucho antes que Capote creyera estar cruzando por primera vez los puentes que van desde el reporteo periodístico a la ficción, Orwell ya había construido en esos parajes avenidas amplias, espectaculares y luminosas.

Leys rescata a Orwell por otra razón más. Porque fue el primero en refutar tanto desde el pensamiento como desde la literatura las hipótesis políticas en boga, que vinculaban el fascismo a una suerte de proto o hiperdesarrollo del capitalismo. Orwell advirtió que no. Que la derivada fascista y el germen totalitario provenían más bien del control centralizado de los medios de producción y que era difícil reconciliar economías de esa matriz con un régimen de libertades civiles genuinamente democrático. Por lo mismo, hoy es visto como el gran pionero del socialismo democrático.

Hacía –y lo hacía extraordinariamente bien– lo que hacen todos los buenos críticos: poner luces en medio de la oscuridad, sacar a flote verdades hundidas, armar corrientes de aire, conectar la imaginación literaria de hoy con la filosofía griega, el pensamiento clásico oriental o sus creencias religiosas del ayer. No en último lugar, por supuesto, lo suyo era jerarquizar y rescatar, juzgar y evaluar, defender con entusiasmo lo que consideraba excelso y corregir con ironía, con severidad, con vehemencia si era necesario, lo que a su modo de ver estaba distorsionado o era simplemente erróneo.

La fascinación de Leys con Gide es menos política, más novelesca –entre otras cosas, porque sería difícil en la actualidad librar de la cárcel a personajes como él: un pederasta confeso. Su ensayo “Un pequeño abecé de André Gide”, de unas 80 páginas, es un trabajo crítico cuya luminosidad hace pensar en La orgía perpetua, el ensayo que Vargas Llosa dedicó a Flaubert. Podrían ser dos de las más inspiradas aproximaciones críticas a la figura de grandes escritores. Aunque ahora yazga arrumbado en el subterráneo de las antiguallas literarias, Gide fue una pluma portentosa, de alrededor de 60 títulos entre ensayos, libros de viaje, novelas, obras de teatro, obras críticas y libros de poesía, aparte de las miles de páginas de su Diario y de un conjunto impresionante de traducciones. Esquivo, jabonoso, múltiple, seductor, puritano, elusivo, desvergonzado, estricto, degenerado, sincero, compasivo, despiadado, inteligente, consecuente, torpe, escapista y paciente, sí, muy paciente, porque para eso vivió 82 años, Leys considera que Gide es el Houdini de la literatura moderna. Buenas razones a Leys no le faltaban para suscribir la sentencia de Stendhal: “Yo tengo dos formas distintas de ser: es la mejor protección contra el error”.

Que este escritor edípico y de matriz hugonote y calvinista se haya casado con una prima el mismo año que murió su madre y muy poco después de haber descubierto, a instancias de Wilde, su homosexualidad en un viaje a Argelia en 1895, ya en sí es un dato curioso. También lo es que nunca haya consumado su matrimonio, no porque no quisiera a su esposa, sino porque pensaba que solo a las mujeres putas les gustaba el sexo; que haya sido de los pocos intelectuales de su tiempo que volvió decepcionado de la Unión Soviética y que tuvo el coraje de decirlo; que haya salido del clóset cuando todo el viento del mundo soplaba en contra; que haya tenido una hija fortuita, por decirlo así, con una chica que a su vez era hija de su mejor amiga y que vino a reconocer mucho más tarde o que haya rechazado nada menos que a Proust en Gallimard; en fin, todo eso –separado o junto– es demasiado filudo y contradictorio para corresponder a un solo sujeto. ¿Qué es esto, una comedia, una tragedia? La pregunta es cómo se pueden articular estas contradicciones en un sujeto que vivió toda su vida como una agonía interminable y al cual los años le fueron poniendo la piel de lagarto y los ojos de búho triste. Más que una contradicción, es una injusticia, puesto que como dijo Luis Cernuda, Gide nació viejo y murió joven.

Es comprensible la fascinación de Leys por Gide, antes quizás un gran personaje que un gran escritor. Se entiende que lo cautive porque exuda literatura y no hay crítico que pueda mostrarse insensible a estas razones gremiales, por así decirlo. Al lado suyo, bueno, escritores redomados como Donoso o Bolaño –gente que no hablaba, que no se interesaba, que no vivía sino para la literatura– parecen advenedizos. Distancia y categoría: Gide fue un profesional y un demonio de estas patologías.

***

Crítico, católico, conservador, que acaso no son sino tres maneras de designar una misma forma de mirar el mundo, de ver el arte y de vivir, Simon Leys es un escritor de páginas inolvidables. Su defensa de la madre Teresa ante los ataques de Christopher Hitchens es parte de las mejores polémicas de los años 90 y, tal como el ensayo de Gide, está incluida en el más voluminoso de sus libros: Breviario de saberes inútiles. Ensayos sobre sabiduría en China y literatura occidental. Es un libro fundamental, indispensable. Magnífico es también La felicidad de los pececillos, recopilación de crónicas publicadas en Le Magazine Littéraire y otras revistas francesas.

Su librito Los náufragos del “Batavia” es precioso. Literal y literariamente una joya. Investigó por años, por décadas, la historia de este naufragio increíble y monstruoso del siglo XVI y, cuando estaba por sentarse a escribir una obra monumental sobre su investigación, justo otro autor le ganó el quién vive. Resistió bien el golpe y limitó su texto a puntos específicos que no estaban lo suficientemente claros en el otro libro. Un caballero y un maestro.

Crítico, católico, conservador, que acaso no son sino tres maneras de designar una misma forma de mirar el mundo, de ver el arte y de vivir, Simon Leys es un escritor de páginas inolvidables. Su defensa de la madre Teresa ante los ataques de Christopher Hitchens es parte de las mejores polémicas de los años 90 y, tal como el ensayo de Gide, está incluida en el más voluminoso de sus libros: Breviario de saberes inútiles. Ensayos sobre sabiduría en China y literatura occidental. Es un libro indispensable.

Con Stendhal, otro pequeño libro suyo, es más que nada una investigación que reflota las miradas sobre el autor de Rojo y negro que tuvieron Prosper Merimée, uno de los mejores amigos del escritor, y George Sand. Es un trabajo interesante. La única novela que escribió, La muerte de Napoleón (de 1998, pero reeditada por Acantilado en 2018), también lo es, aunque Leys brilla más como crítico que como narrador. Su libro apela a la imaginación ucrónica y supone al Emperador fugándose de Santa Elena, dejando un doble en su reemplazo y enganchándose como guardia nocturno de una nave que regresa a Francia. La tripulación pronto se dará cuenta de su parecido con el hombre que puso a Europa de cabeza y todos lo llaman, con inocencia o con sarcasmo, El Emperador. Este Emperador va a dar después a los Países Bajos y nunca sabrá si hizo un buen negocio intercambiándose con el impostor que le facilitó la fuga. Como ficción no está mal, pero digamos las cosas como son: no es por este libro que Leys será recordado.

Tampoco lo será por Ideas ajenas, una colección de citas impregnadas de sus sesgos conservadores y católicos. Hay unas pocas formidables, muchas que son inteligentes, pero de repente abundan las que simplemente son kitsch o propagandísticas y cargantes. Son proverbios y pensamientos que en general agregan poco a lo que un buen compendio de las citas citables del Reader’s Digest pudo haber ofrecido en sus buenos tiempos. Lo peor no es eso. Lo peor son las páginas introductorias, que corresponden a una conferencia ofrecida en algún campus por el autor sobre el rol de la crítica literaria. Son buenas sus observaciones, pero no cabe duda de que se quedan cortas al asignarle a la crítica solo dos responsabilidades básicas: uno, la de hacerles una suerte de psicoanálisis a los libros, para salvarlos a menudo del estrecho prisma que tienen sus autores, lo cual desde luego es muy sano, y dos, la de entregar el pulso de la actualidad e informar al público de la aparición de los libros. Como conferencia, bien obvia. Como reflexión de un grandísimo crítico, bien pobre. ¿No son también funciones de la crítica administrar un canon, entusiasmar al público, deshacer entuertos, conectar sensibilidades, disciplinar al mercado, derogar mitos, erigir catedrales, organizar conversaciones entre distintas épocas y disciplinas, llevar al día –en definitiva– las cuentas generales de las pérdidas y ganancias de la actividad artística?

Recientemente, Acantilado ha sacado en español Sombras chinescas, que Leys escribió en francés y publicó en 1976. La edición tiene un prólogo de su amigo Jean-François Revel. El volumen recoge mucho de lo que le correspondió ver como agregado cultural, cuando en 1972 fue a ver los tesoros de la China antigua y se encontró con las barbaridades del país que estaba despedazando la revolución cultural de Mao.

Algunas de las más penetrantes observaciones críticas de Simon Leys tienen relación con China. Sus consideraciones sobre el viejo arte de la caligrafía, del cual toda la antigua pintura china es solo una hermana menor, como él mismo dice: esas elaboraciones suyas son un portento de sagacidad intelectual. A su juicio, Occidente proviene del verbo, de la palabra y concretamente, de la palabra hablada: “En un principio existía el Verbo”, recuerda el apóstol Juan. Oriente, dice Leys, tributa a otra matriz: también a la palabra, pero a la palabra escrita, y de ahí proviene la majestad y el esplendor del arte de la caligrafía. Complicado, porque sus trazos no admiten rectificación, y exigente, porque el margen de libertad que concede al artista en principio es muy limitado, no un arte de la mano sino de todo el cuerpo. Y, más que del cuerpo, también del alma.

Para eso son los críticos.

Simon Leys murió en Canberra el año 2014. Había hecho su obra a tiempo.

Sombras chinescas, Acantilado, 2020, 344 páginas, $29.740.

La muerte de Napoleón, Acantilado, 2018, 152 páginas, $13.970.

Breviario de saberes inútiles. Ensayos sobre sabiduría en China y literatura occidental, Acantilado, 2016, 592 páginas, (agotado).

Ideas ajenas, Confluencias, 2015, 141 páginas, $27.590.

La felicidad de los pececillos, Acantilado, 2011, 144 páginas, $13.500.

Con Stendhal, Acantilado, 2011, 112 páginas, $20.820.

Los náufragos del “Batavia”, Acantilado, 2011, 88 páginas, $19.680.

George Orwell o el horror a la política, Acuarela & A. Machado, 2010, 130 páginas, $18.370.

Los trajes nuevos del presidente Mao. Crónica de la revolución cultural, Tusquest, 1976, (agotado).