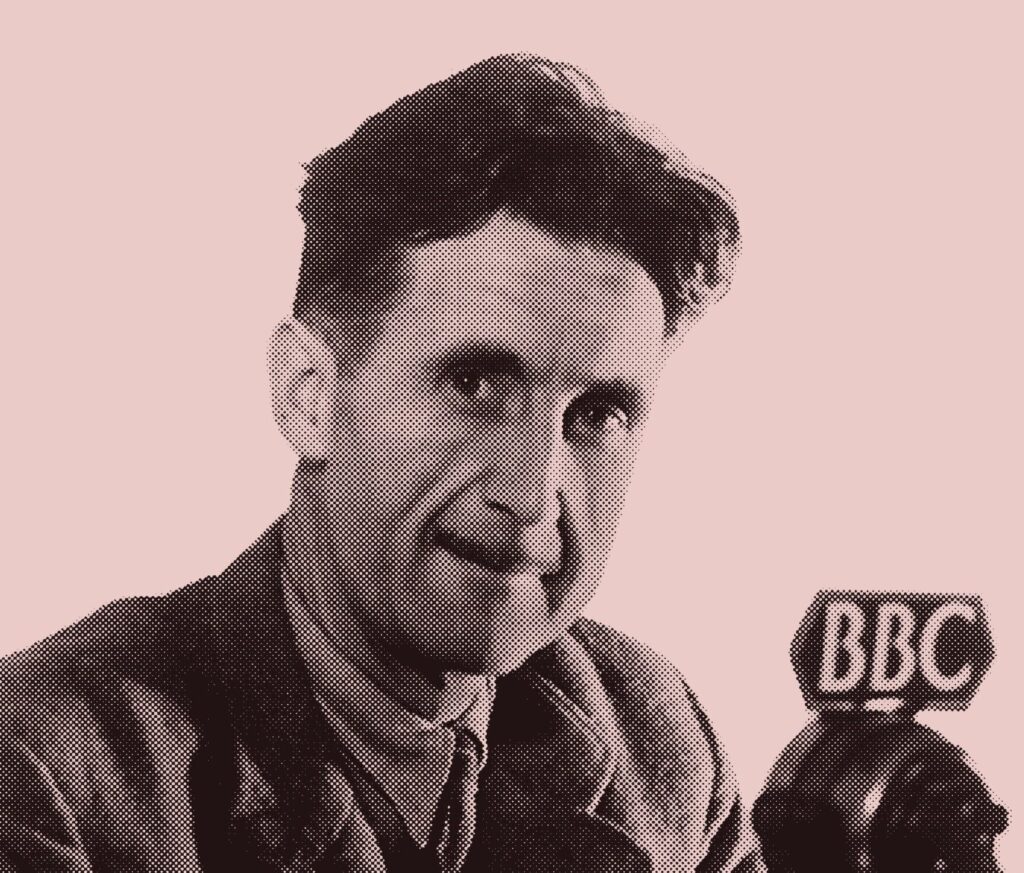

George Orwell, incombustible

Lo convoca Rebecca Solnit y lo reivindica Ian McEwan. Lo hacen en dos libros muy distintos que, si bien no mueven mucho las agujas, a su modo abonan la grandeza ética, literaria e intelectual del autor de Rebelión en la granja y 1984. Mientras el prestigio de la mayoría de los pensadores de su época se va reviniendo, la figura de Orwell parece estar más vigente que nunca.

por Héctor Soto I 31 Agosto 2023

No solo es cosa de años. Es desde hace décadas que se viene hablando de la captura un tanto abusiva de la figura de George Orwell a manos de la derecha (la liberal, la conservadora, la de corte autoritario), de la izquierda (la socialdemócrata, la marxista y la nueva izquierda radical) y, ahora último, también de parte de distintas causas identitarias. Esto, que muchos ensayistas han descrito con caracteres de escándalo, la verdad es que no tiene nada de escandaloso. ¿A qué, se pregunta uno, viene tanto ruido e indignación? ¿Quién se cree infalible para determinar hasta dónde llega el legado de Orwell y hasta dónde no? Porque de lo que básicamente habla el fenómeno de la captura —o el secuestro— de Orwell es, al final, de lo valioso que sigue siendo su testimonio de vida y de lo tentador que es barrerlo para adentro con miras a capitalizar su legado y a encontrar protección bajo su sombra. Sí, es verdad que puede haber mucho de oportunismo en la apropiación. Pero sin lugar a duda lo que primero revela esa maniobra es la renovada vigencia que tiene el legado político, intelectual y moral de Orwell. Lo demás son pelos de la cola. Un mínimo de sentido común recomendaría distinguir lo que es importante de lo que es anecdótico. Después de todo, para no ir demasiado lejos, ¿habrá alguien en estos momentos disputándose el magisterio de Sartre, de Marcuse, de Adorno, de lord Russell? La respuesta lo dice todo. La relevancia al final se impone. Qué importan los manotazos y las pequeñeces de todo intento de usurpación: allá los aprovechadores y ventajeros. Acá Orwell, intacto, provocativamente actual, incombustible.

***

Dos libros recientes vuelven a traer a Orwell de vuelta. Uno y otro progresan en muy distintas direcciones. Las rosas de Orwell, de la aclamada ensayista y activista estadounidense Rebecca Solnit, más que una evocación de la figura del autor de Rebelión en la granja y 1984, aunque tenga mucho de ello, es un intento por recuperar el momento en cierto modo crucial en que Orwell, tras haber abrazado el socialismo y combatido en la guerra civil española, vuelve a su pequeña granja en el sur de Inglaterra y planta rosas en un jardín, quizás como una manera de recomponerse interiormente después de haber visto tantas injusticias y haber vivido tantas decepciones. Según Solnit —y no cabe ponerlo en duda—, en Orwell habitaba un naturalista y es esa dimensión la que ella intenta rescatar, sabiendo que esta vocación verde del ensayista y escritor puede mejorar todavía más su ya envidiable rating editorial.

El espacio de la imaginación, del notable novelista británico Ian McEwan, es un pequeño opúsculo sin mayores ambiciones, que propone una relectura parcial aunque interesante de “El vientre de la ballena”, uno de los grandes ensayos que Orwell publicó en 1940 al reflexionar sobre el lugar que él le asigna a Henry Miller en las letras anglosajonas. En realidad, trata también de muchos otros temas: de las verdades de la historia y de las verdades de la ficción, del control que comienza a ejercer el Partido Comunista sobre la cultura europea, de los modelos literarios que los años 30 trajeron consigo en Inglaterra. La charla de McEwan, porque de ahí sale este librito, es un trabajo que recuerda algo que con mucha frecuencia en la actualidad tiende a pasarse por alto: que George Orwell fue también un excelente crítico literario.

***

Si bien el libro de la Solnit se plantea como un ensayo, (…) leyéndolo, hasta surge la duda de si acaso el ensayo, el género literario de la reflexión libre por excelencia, no será una experiencia enteramente reñida con el trabajo de quien se define como ‘activista’. En principio pareciera que en el ensayo lo básico son las puntadas sin hilo. Cuando se advierte detrás del discurso una cierta agenda, como que se pierde parte del encanto.

Las rosas de Orwell es, como ha quedado dicho, un fogoso rescate del Orwell botánico y rural, del periodista y escritor que, incluso antes de participar en la guerra de España, encontraba en la naturaleza plenitudes asociadas a una tranquila vida de campo que solo muy esporádicamente y por muy breves instantes hallaría en la actividad política. En ese plano, al parecer, Orwell nunca cosechó frustraciones.

Puesto que él arrastró desde niño complejos que tuvieron que ver con una cierta descolocación social (provenía de una familia que conoció en otro tiempo, si no esplendores, por lo menos algunos atisbos de vida aristocrática, a pesar de que cuando él era un niño la familia se había arruinado), en principio todo estaba previsto para que Orwell desarrollara en algún momento una especial conexión con la tierra. Le gustaba la naturaleza, amaba los animales, se emocionaba con la artesanía y respetaba las tradiciones inglesas todavía no perforadas por la industrialización. En su tiempo todavía era posible hacer efectiva una idea que actualmente es más metafórica que real: la idea de soledad. Quizás esta es la razón por la cual a mediados de 1936 arrendó una pequeña granja —porque era bastante más que una cabaña— en la aldea de Wallington, en la zona sur de Inglaterra. Fue ahí donde, entre otras cosas, crio cabras, tuvo gallinas y plantó las rosas que Rebecca Solnit asegura haber visto hace poco, cuando fue a visitar la casa donde el escritor vivió. Había sido su residencia campestre desde que se casó en una iglesia anglicana el 9 de junio de 1936. Llegó a vivir a esa casa con su mujer, una joven de 29 años, Eileen O’Shaughnessy, a la que conoció porque era compañera de la casera de Orwell en Londres. Ambas cursaban un programa de doctorado en psicología del University College de Londres.

Por un corto tiempo, los Orwell instalaron en una de las habitaciones de esa casa una pequeña tienda de abarrotes para generar un ingreso adicional y cubrir las necesidades de los habitantes de la aldea. Años después, cuando las finanzas de la pareja estuvieron más desahogadas, sobre todo por el éxito de Rebelión en la granja, desplegaría con bastante más épica la opción por la naturaleza salvaje yéndose a vivir, en 1947, a las islas Hébridas en Escocia, concretamente a la isla de Jura, a unos 300 kilómetros largos y difíciles de Glasgow. Era una propiedad aislada, mejor dicho: un pedazo de fin de mundo. No había un solo teléfono en 40 kilómetros a la redonda. Fue una experiencia que, junto con blindarlo contra el nacionalismo escocés, lo apartó del mundo y de todo lo que no fuera el estatuto de los vientos, la inclemencia de los inviernos y el capricho de las marejadas.

Si bien el libro de la Solnit se plantea como un ensayo, tal vez corresponda con mayor exactitud al formato del libro-picoteo. Un poco de por aquí y otro poco de por allá. A veces, leyéndolo, hasta surge la duda de si acaso el ensayo, el género literario de la reflexión libre por excelencia, no será una experiencia enteramente reñida con el trabajo de quien se define como “activista”. En principio pareciera que en el ensayo lo básico son las puntadas sin hilo. Cuando se advierte detrás del discurso una cierta agenda, como que se pierde parte del encanto. Algo de eso hay aquí. Tras la pista del Orwell naturalista y amante de las rosas, la autora se encuentra con muchísimos temas, recuerdos, impresiones, citas, poemas, lugares, personas y experiencias. Pasen no más: la convocatoria es muy amplia. Estas digresiones son como las cuentas de un largo collar, que podrían seguir agregándose indefinidamente. Que eso sirva o no sirva a los ejes de su trabajo es otro cuento. Pero, además, ¿cuáles son los ejes de su trabajo? Nunca está muy claro. Es cierto que vuelve a Orwell una y otra vez. Pero no para profundizar en verdades fundamentales de su carácter, de su obra o de su vida, sino más bien para ofrecer distintas aristas, anécdotas y perspectivas sobre su figura y autoridad como prueba de que fue un socialista evolucionado para los estándares de la época, a quien su ideario político no amputó ni mucho menos el gusto ni tampoco la sensibilidad, porque el hombre, aparte del pan demandado por el credo socialista, también aspiraba a rosas.

En rigor, como aproximación a la figura de Orwell, este libro es decepcionante, sin perjuicio de lo atendible que puedan ser muchas de sus intuiciones. Después de todo, Rebecca Solnit está considerada entre las grandes ensayistas de la actualidad. Dicen que incluso algunos de sus trabajos han modificado los polos magnéticos de la discusión contemporánea. De tantas veces que uno ha leído eso, bueno, quizás sea cierto. Pero si de veras está entre las mejores mentes de Estados Unidos, es difícil que lo esté por este libro. Tal vez el único momento en que el volumen levanta vuelo y emociona está hacia el final, cuando incluye un análisis interesante de la última novela de Orwell, 1984, y una feroz crónica de la agonía del escritor. Eso vale. Todo el resto es muy intercambiable: que Orwell fue íntegro, que fue valiente, que fue jugado, que odiaba las máquinas, que tuvo coraje tanto físico como moral, que rechazaba los eufemismos y las trampas del lenguaje, que se entendía bien con los animales, que consideraba que tanto el pan como las rosas debían estar entre las demandas irrenunciables de la izquierda. Está bien. Pero, ¿algo que no supiéramos? La verdad es que poco. Descontado que fue un intelectual fuertemente comprometido, es decir, a fondo y de verdad, con los ideales de justicia y de libertad en una época que no hizo otra cosa que defraudarlos, y descontado también que sus ensayos tuvieron un rango de sensibilidad infinitamente superior al de la izquierda tristona, inculta, poco gozosa y estalinista que ejercía el rectorado de la cultura en esos años, conviene sin embargo no perder de vista que al final la grandeza histórica de Orwell radica en haber sido un opositor resuelto y tenaz a los tres peores “ismos” del siglo XX: el imperialismo, el fascismo y el comunismo. La vigencia de Orwell radica en que el gran tema de sus escritos fue el abuso de poder, cuestión que no puede ser más candente en la actualidad y que explica la temperatura de su legado. Este factor por supuesto no desmiente ni nubla su pasión por las rosas y todo lo que pueda englobarse en el mundo pastoril. No, no lo hace. Pero lo pone en su justa perspectiva.

Orwell fue un personaje bastante más complejo de lo que muchos de sus exégetas siguen creyendo y desde luego bastante más recio que el almibarado fetiche “buena onda” construido por el torrente mediático de los años recientes. Esa construcción está dictada por una siniestra alianza entre el buenismo y la persistente demanda de heroísmos edificantes, que está asociada —se podría decir— tanto a la autoayuda como a los sentimientos contemporáneos de culpa. Orwell habría sido el primero en protestar por este equívoco. Le cargaba el buenismo y la santurronería, al punto que ni siquiera se compró el magisterio algo tramposo de Gandhi y su cacareada superioridad moral. No solo eso: vio con horror cómo la micro del socialismo se iba llenando después de la guerra de supuestos camaradas que a él, en lo personal, le cargaban: lamentaba que la palabra socialismo tuviera el don de atraer “con fuerza magnética a todo bebedor de zumo de frutas, nudista, maniaco sexual, cuáquero, curandero naturista, pacifista y feminista de Inglaterra”. Es muy incorrecto plantearlo así en estos días, pero no se sentía cómodo entre esa fauna. Y eso hay que recordarlo, no obstante que tal vez Rebecca Solnit califique seguramente en más de una de esas sectas.

***

Miller estaba exactamente en la vereda opuesta a la suya. Lo notable —y eso es lo que McEwan más destaca en este librito— es que no obstante estar hablando de alguien que tenía una aproximación a la literatura muy distinta de la que él profesaba, lo exalta, lo valora y lo sitúa históricamente con perspectiva analítica. Orwell podía ser un militante. Podía ser un combatiente y un activista. Pero, vaya, no por eso dejó de ser un liberal.

Como escribió hace unos buenos años Christopher Hitchkens en Por qué es importante Orwell, un libro que debe estar entre las mejores y más equilibradas aproximaciones al personaje, es posible que las presiones del buenismo hayan sido el principal factor que terminó convirtiendo a Orwell en una especie de santo. Un santo laico. Ahora la situación posiblemente es peor, porque el pobre Orwell va camino de transformarse sencillamente en un santón. Un santón de verdades ligeramente antimodernas y verdes a la cabeza de una tribu de incondicionales que no siempre mantiene mucha conexión con lo que él vivió o escribió. Aun sin quererlo, quizás el libro de Solnit escala en esa dirección.

En 1968 el gran crítico británico Cyril Connolly, que estudió en el mismo curso y colegio suyo y cuyo paso por esas aulas fue para él una experiencia mucho menos traumática de lo que fue para Orwell, recordaba a su célebre compañero como un animal político. “Lo reducía todo —escribió— a la política; asimismo, era inalterablemente de izquierdas”. En esto Connolly se aparta del consenso, porque según la versión más difundida habría sido en Birmania, cuando Orwell se fue a trabajar como policía durante cinco años apenas egresó de Eton, donde experimentó una verdadera conmoción ética y política, luego de tomarles el peso a las miserias del colonialismo. Connolly resueltamente va por otro lado. Es más: dice que desde muy joven Orwell destacó por su sensibilidad política y que era capaz de sostener con tozudez sus posiciones por impopulares que fueran. Dice además otra cosa: que era obsesivo. Y agrega: “No podía ni sonarse la nariz sin soltar una perorata sobre las condiciones laborales de la industria del pañuelo. Este hábito mental está presente en todo lo que escribió. Rebelión en la granja y 1984, Homenaje a Cataluña y El camino de Wigan Pier, y todos sus ensayos preguntan un cui bono e intentan desalojar a los favorecidos por el sistema, quienesquiera que sean. Esa meta principal es el secreto de sus mejores textos, pero resulta demasiado obvia en los peores”.

Es doblemente divertida la referencia de Connolly a la industria del pañuelo, porque Rebecca Solnit cae en la misma trampa cuando repara que, aun detrás de las rosas, se esconde una malévola industria internacional que también es explotadora y abusiva.

***

El trabajo de McEwan sobre el Orwell de “En el vientre de la ballena” está centrado en la tensión existente entre la libertad que requiere la creación artística y el compromiso político que los artistas puedan alentar. Es un dilema antiguo, que en la historia de la literatura se prende con regularidad. ¿Vale el arte por el arte o vale en cuanto sirve o promueve ideales y causas en abono de un mundo mejor? ¿Nos quedamos con los poetas de clavel en el ojal, diestros para levantar portentosos castillos de palabras, porque están en permanente contacto con las musas del Olimpo, o preferimos a quienes a lo mejor sin tanta destreza verbal son capaces de ensuciarse las manos y de no hacerles el quite a los imperativos de este mundo?

En su ensayo, Orwell habla del impacto que tuvo en él la novela Trópico de cáncer, de Henry Miller. El novelista estadounidense estaba viviendo en ese tiempo en París, junto a varios conspicuos representantes de la llamada “generación perdida” y llevaba un buen tiempo haciéndose pedazos en sus desafueros etílicos, en sus orgiásticas fugas a la lascivia, en una vida disipada, irresponsable y libertina. Cuando apareció su libro, el más famoso de los que escribió, Orwell saludó en esa voz lo que le parecieron resonancias de un mundo que hasta ese momento, con la sola excepción del Ulises de Joyce, nunca había estado presente en las letras anglosajonas: la voz de la gente corriente. En este sentido, aunque sin canonizarla (dice algo que sería profético, que Miller será autor de un solo libro), consideró que la novela era todo un hallazgo, no obstante que Miller pertenecía al grupo de escritores que, lejos de abrazar un compromiso político o social explícito, trabajaba más bien desconectado del mundo, en el aislado contexto de lo que Orwell imagina como el vientre de una ballena, donde los sonidos de afuera no se escuchan y los conflictos del mundo ni se sienten. McEwan desentraña la fascinación de Orwell por ese Miller. Reivindica la visita que le hizo a Miller en París, antes de irse a España, y lo poco comedido que él fue con Orwell. Miller tenía ya 45 años y Orwell solo 33. Para Miller ir a pelear por la causa de la República era una soberana estupidez. Le dijo a su amigo que le importaba un rábano lo que estuviera ocurriendo en Europa en ese momento y él estaba solo para vivir el presente. No es que lo tratara mal. Le hizo ver que sus prioridades eran muy distintas y le regaló una chaqueta de pana que al parecer Orwell nunca se puso en sus meses de combatiente. Pero debe habérsela agradecido y sin duda que lo había escuchado con atención para darse cuenta de que, como escritor, Miller estaba exactamente en la vereda opuesta a la suya. Lo notable —y eso es lo que McEwan más destaca en este librito— es que no obstante estar hablando de alguien que tenía una aproximación a la literatura muy distinta de la que él profesaba, lo exalta, lo valora y lo sitúa históricamente con perspectiva analítica. Orwell podía ser un militante. Podía ser un combatiente y un activista. Pero, vaya, no por eso dejó de ser un liberal. Admirable actitud, más admirable aun en tiempos de sectarismo y cancelación, como los actuales.

***

Si el nombre de George Orwell nos sigue interpelando de muchas maneras es porque (…) supo rendir un vibrante testimonio de compromiso político y de coherencia moral. Y también (…) porque escribió dos novelas que debemos poner quizás entre las más visionarias del siglo XX. Porque dejó un libro testimonial que es extraordinario: Homenaje a Cataluña. Porque los que saben sitúan su prosa entre las más puras, bellas y exactas del idioma inglés.

¿Era perfecto Orwell? Por cierto que no. Como las tenemos todos, tenía sus rarezas. También sus miopías y contradicciones. Ni hablar de sus demonios. Nunca quedará claro por qué, siendo tan político e izquierdista como plantea Connolly, se fue a trabajar como policía a Birmania. No es el lugar que alguien elegiría para comenzar a cambiar el mundo.

No deja de ser extraño que aún hoy sea difícil situarlo con precisión políticamente. Describirlo como lo que hoy entendemos por socialdemócrata podría ser una mezquindad. Aunque nadie debería poner en duda su temprana adhesión al socialismo, era un socialista que estaba en contra del control estatal de los medios de producción. Había combatido junto a los anarquistas catalanes y a cuadros militarizados proclives al trotskismo. Terminó siendo quizás en lo básico un liberal, pero sería tramposo negar que le gustaba poco la industrialización y la modernidad. Siempre tuvo, además, un marcado sesgo antinorteamericano. En eso, vamos, era bien conservador. Alguna vez, y no solo con el propósito de epatar, él mismo se definió como “anarquista conservador” y la etiqueta, siendo imbancable en teoría, no deja de ser simpática. De más está decir que tampoco queda muy claro cuál era su pensamiento económico.

Otro punto: puesto que se llamaba Eric Blair en la vida real, ¿de qué quería ocultarse o acaso quiso refundarse como persona adoptando el nombre de George Orwell?

Parece ser cierto que cultivó en distintos momentos de su vida una suerte de “abajismo”, no obstante haber ido a Eton y reivindicar cierta alcurnia familiar. Y también parece que nunca le fue muy fácil adaptarse al mundo proletario con el cual pretendió identificarse. En ninguna parte, pero todavía menos en Inglaterra, donde el acento delata el barrio del que vienes y la calle donde naciste, en ninguna parte, digamos, es fácil cambiar de clase social. Y a Orwell eso nunca le resultó. Los obreros del carbón, los proletarios, los soldados en España, lo veían como alguien muy distinto de ellos. Alguna vez dijo que lo que más recordaba de sus aburridos días en las trincheras de la guerra civil española era el olor a comida podrida y a caca. Se entiende que lo dijera, era un tipo refinado. Peor aún para quienes quieren ponerlo a la vanguardia de las reivindicaciones de ahora, no estaba libre de prejuicios. Despreciaba a los homosexuales. Nunca tragó a los católicos. Cosa muy poco presentable hoy, delató después de la guerra a varios estalinistas enquistados en la orgánica del prestigio cultural y en las redes inglesas de poder. Y tampoco se preocupó de ocultar gran cosa sus costumbres machistas.

Si el nombre de George Orwell nos sigue interpelando de muchas maneras es porque, tanto en la guerra de España como en su incansable lucha contra el estalinismo, cuando era Moscú el que ponía la música del debate cultural europeo, supo rendir un vibrante testimonio de compromiso político y de coherencia moral. Y también por muchas otras razones: porque escribió dos novelas que debemos poner quizás entre las más visionarias del siglo XX. Porque dejó un libro testimonial que es extraordinario: Homenaje a Cataluña. Porque los que saben sitúan su prosa entre las más puras, bellas y exactas del idioma inglés. Porque sus ensayos transmiten el fragor de una mente inagotable, siempre encendida y siempre en pugna con las ideas consabidas o heredadas. Porque es imposible no seguir la historia de su vida con la garganta apretada y el alma conmovida: el fantasma de la ruina familiar le dejó secuelas; las humillaciones que soportó en el colegio están en la raíz de su rechazo a las élites inglesas; las deslealtades de los comunistas cuando estuvo en las trincheras de Cataluña y que culminan en un intento de asesinato frustrado lo transformaron en un anticomunista militante. En fin, los estragos que le significó la tuberculosis o la muerte temprana de su esposa, cuando hacía poco habían adoptado un niño, son experiencias ante las cuales nadie puede permanecer impasible.

Las rosas de Orwell, Rebecca Solnit, Lumen, 2022, 352 páginas, $17.000.

El espacio de la imaginación, Ian McEwan, Anagrama, 2022, 72 páginas, $8.850.