Un paso ágil hacia la nada

por Marcela Fuentealba I 2 Agosto 2016

La poesía estadounidense, como la llama en su ensayo clásico Kevin Power, es una poética activa: quiere ser útil, vibra bajo una ardiente necesidad, es una “energía modelada” con “respeto por la integridad de las cosas (…), un arte de separación” que busca “no manchar los bordes del objeto”. Los poetas quieren dinamizar la existencia en su nitidez para que aparezca entera. Eso concreto, vivo, total, es lo que persiguieron George Oppen, Robert Creeley, Frank O’Hara, Allen Ginsberg y otros grandes. Corrieron el riesgo “de dar a las palabras y a los objetos la libertad que ellos piden”, y desde ahí dijeron su presencia en el mundo.

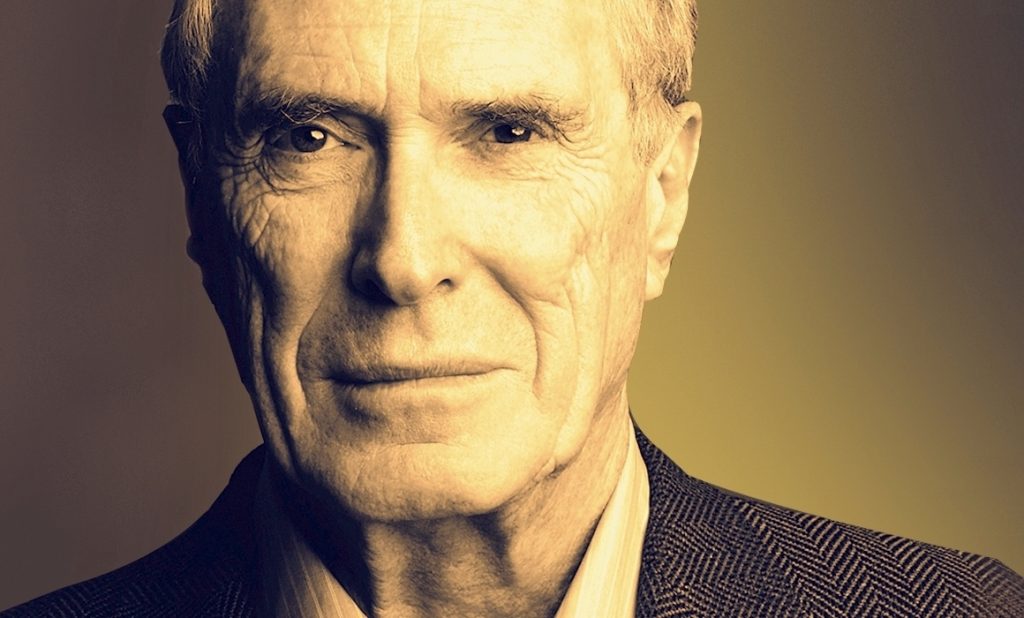

Mark Strand (1934-2014, nacido en Canadá y criado en Estados Unidos), fue poeta, estudioso, profesor, editor y traductor, y también corrió ese riesgo metódica y laboriosamente. Como consta en Sobre nada y otros escritos, el conjunto de sus últimos ensayos y conferencias hechas alrededor del año 2000, se dio una gran libertad para escribir y pensar la poesía. Explora lo surrealista y lo absurdo, los clásicos y los románticos, lo doméstico en la narración y la traducción, los contemporáneos y la persistencia de la actividad. Y se entregó al lenguaje: “En ciertos puntos de mis poemas el lenguaje se apodera de ellos, y yo lo sigo. Es cuando algo suena bien. Confío en que lo que digo implica algo, aunque no estoy completamente seguro de qué estoy diciendo. Solo quiero dejarlo ser”.

Ese riesgo comporta, dice Strand, cierto egoísmo, o el peligro de la tautología. Afirma, por ejemplo, que Joseph Brodsky, el poeta ruso exiliado de quien fue muy cercano, no puede considerarse poeta estadounidense, “pues ninguno de ellos es el filtro de las actitudes sociales ni de la sensibilidad pública. Puede que al poeta norteamericano solo le quepa aspirar a representar su propia existencia biográfica. Aunque se preocupe por la historia, esta se manifiesta en él como biografía”. Se incluye entre quienes no pueden ver la historia como algo con voluntad y destino propio: se mantiene en el interior para aspirar a una verdad depurada, más cerca de la mística que de la dialéctica. Los poetas van hacia lo desconocido, al inconsciente y lo perdido, que no es ni un sueño ni un recuerdo: algo oculto que más aparece mientras más se olvida. “Las transacciones del oficio suceden a oscuras”, dice Strand.

En uno de los ensayos más hermosos del libro, encuentra ese misterio al leer cuatro poemas norteamericanos que describen un cerro, el “monte misterioso”, “la loma que era el monte antes de que la poesía quedara relegada al lugar marginal que hoy ocupa”. Edwin Arlington, Emily Dickinson, Wallace Stevens y Anthony Hecht hablan en diferentes tonos de un lugar frío, invernal, ocre y pelado. La visión del cerro traspasa la historia y recapitula una vez más sobre lo esencial, una sencillez pesada y desnuda.

Strand siguió la senda derecho hacia la nada. “Donde sea que esté, yo soy lo que falta”, escribió en uno de sus primeros poemas: la frase resuena en toda su obra y más allá. Le interesa que exista más antimateria que materia, que la nada no pueda nombrarse, siente el deseo de no saber. Si eso se considera místico, orientalista, pesimista, en Strand es un paso ágil de claridad hacia la sombra. Forma parte de la poética activa y llega a lugares cenagosos y vacíos. Se pregunta si nada es más real que nada, la vieja aserción de Demócrito que repuso Beckett, y que pocos siguen larga y valientemente.