Doble ocho

por Ernesto Rodríguez Serra

por Ernesto Rodríguez Serra I 10 Marzo 2017

El freno más firme utilizado en equitación irrumpe en este ensayo como imagen (y metáfora) de la manera en que habría que tratar a los empresarios. “No dejé que la yegua hiciera lo que quería”, relata Ernesto Rodríguez respecto de su experiencia con Candelaria, “pero tampoco le destruí su impulso poderoso; establecí un trato amistoso con ella, muy amistoso. Ella empujaba y yo la complacía, pero no le dejaba hacer todo lo que quería”. Y agrega: “Solo los desmesuradamente creyentes en que el mercado abandonado a sí mismo se está siempre regulando, ciegos a la erosión de la naturaleza y corrupción de lo bueno, persisten en que, a la corta o a la larga, si soltamos las amarras, todo terminará mejor”.

por ernesto rodríguez serra

A Candelaria

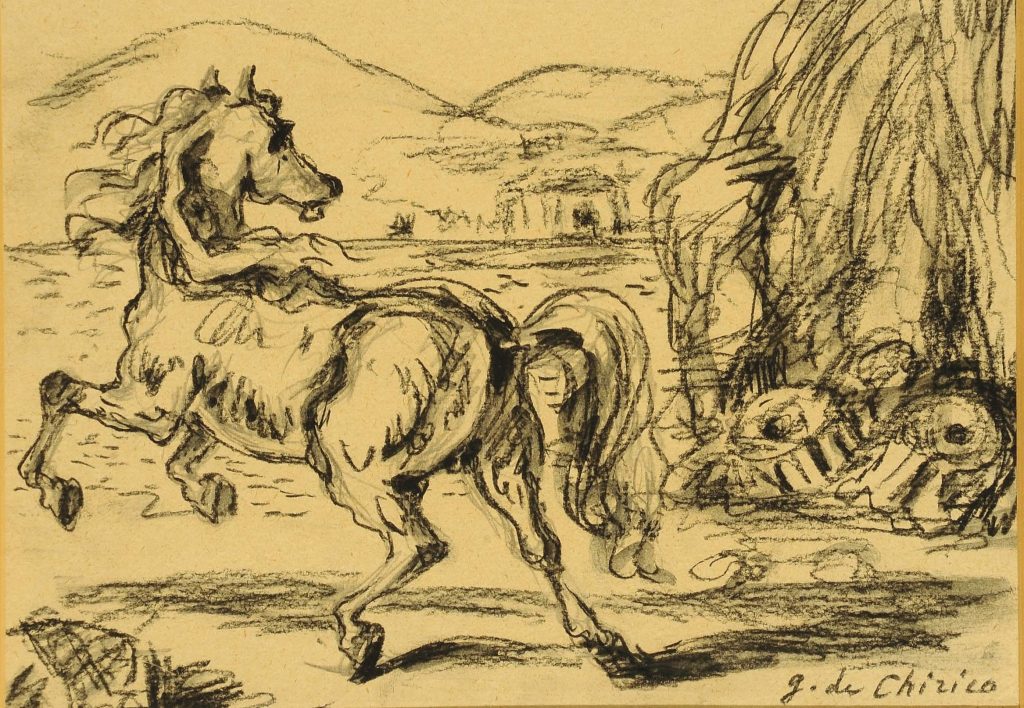

Hace ya un tiempo recibí un inesperado regalo: dos yeguas finas poleras. Desde ese día salir a caballo fue un placer que me acompañó por años. Una de ellas fue al poco tiempo mi preferida. Era el producto del cruce de dos razas: una pura sangre y una Hackney, de tiro ligero. Esta última prevaleció porque era enérgica, de paso fuerte, color chocolate, inteligente y voluntariosa, y propensa a pararse en sus patas traseras cuando no quería seguir las instrucciones de su jinete. “Si se pone muy dura –me dijo el petisero que la trajo– póngale un doble ocho”.

El doble ocho es, claro, un freno doble y amedrentador; pero no tuve necesidad de usarlo.

Otro amigo me regaló un libro de equitación de la muy noble escuela francesa: no tire las riendas de un caballo fuerte porque es más fuerte que usted; se apoyará en su freno y redoblará su fuerza; tenga, en cambio, manos de hierro: lleve firmemente las riendas y cuando el caballo quiera imponer su voluntad, no tire, pero no afloje: el caballo sentirá el freno y terminará obedeciendo.

Establecí con ese noble animal una amistad fuerte y decidida. Salir con ella era un encuentro de voluntades, un desafío gozoso. Por lo menos dos veces me salvó la vida reaccionando con una fuerza admirable a la voz y los talones que la animaban. Fue, en verdad, una compañera de mi vida que me acompañó hasta que era muy vieja, y su vigor y estructura se fueron debilitando con los años. Una mañana amaneció muerta. ¿Presentirán esos animales la cercanía de su muerte? Es cierto que solo el animal humano tiene la capacidad de vivir su propia vida y morir su propia muerte; pero no todos lo logran, y parece que el tiempo disgregado y la ansiedad de consumir en que vivimos lo hace cada día más difícil. Pero esa es otra historia.

“Los hombres de negocios tenemos la capacidad de descubrir nuevas riquezas, pero somos insaciables (greedy) y necesitamos que el gobierno tenga un ojo alerta sobre nosotros”. No creo haber oído una opinión tan precisa.

Ahora los hombres de negocios me hacen recordar la decisión de contener a la brava Candela con un freno doble ocho. Recuerdo que tuve la ocasión de asistir a una reunión de altos banqueros que conversaban con un director del banco más prestigioso del Reino Unido. En un momento, uno de los participantes le pregunta por qué el Banco de Inglaterra intervino a un banco particular. Con una imagen sacada de elegantes muebles de arrimo, le contesta: “Era un small boy preetending to be a tall one”. Y agrega, “si en Chile hubieran intervenido a los dos bancos más grandes en los años 80, no habrían tenido una desocupación del 20%”. Y sigue: “Los hombres de negocios tenemos la capacidad de descubrir nuevas riquezas, pero somos insaciables (greedy) y necesitamos que el gobierno tenga un ojo alerta sobre nosotros”.

En los últimos 40 años el crecimiento de la riqueza o la disminución de la pobreza se debe a políticas públicas que han favorecido la acción de las empresas y capitales privados. Eso es evidente. Otra cosa es que haya aumentado la brecha entre ricos y pobres. Hay dos opiniones, que son las que más circulan: una dice que el Estado debe dejar que las empresas hagan lo que quieran; la otra, que son tan malignas, tan abominables, que habría que eliminarlas o ponerles una rígida represión: un freno doble ocho.

Vuelvo a la Candelaria: no dejé que la yegua hiciera lo que quería, pero tampoco le destruí su impulso poderoso; establecí un trato amistoso con ella, muy amistoso. Ella empujaba y yo la complacía, pero no le dejaba hacer todo lo que quería. No estoy tan seguro de llegar a ser tan amigo de los hombres de negocios en general, como lo fui de mi inolvidable Candelaria, pero no creo que los hombres seamos tan buenos o tan malos. Nuestros deseos son a veces nobles y otras malvados, y eso desde siempre: hemos perdido la inocencia de los animales porque en nuestros deseos, mucho más complejos, se ha introducido la seductora imaginación.

El nuevo rico descarado, la clase media también insaciable, el proletariado eliminado por la eficiencia de los mercados o expulsado a la periferia, el campesinado eliminado por la tierra, ahora usada como fábrica de alimentos exportables, hacen difícil la revolución, pero tampoco nos conforma la alienación, el consumismo y la vulgaridad que se expande por toda la Tierra.

En otros tiempos la gente encontraba su lugar, lo transmitía por generaciones. Hasta los demasiado pobres parecían conformarse con su sufrido destino, imaginándose que en otra vida conocerían el bienestar y la gloria. Pero desde que la Tierra dejó de mirarse contra el Cielo (eso sería la llamada muerte de Dios) no nos conformamos: queremos cambiar el mundo, no nos basta con conocerlo. La decisión que reconoce inapelablemente Marx, se extiende por todas partes. Todo lo sagrado es profanado, todos los viejos valores abandonados. Estos hombres “modernos” que somos, ¿somos mejores o peores? Ni mejores ni peores, somos menos hombres, menos humanos. El nuevo rico descarado, la clase media también insaciable, el proletariado eliminado por la eficiencia de los mercados o expulsado a la periferia, el campesinado eliminado por la tierra, ahora usada como fábrica de alimentos exportables, hacen difícil la revolución, pero tampoco nos conforma la alienación, el consumismo y la vulgaridad que se expande por toda la Tierra.

Ahí están los hombres de negocios. Ni tan buenos ni tan malos. Pero, reconozcámoslo, poco queribles. Es el precio que pagan por su éxito. Cioran dice que nuestra época refleja su miseria por el nuevo hombre que ha producido: el hombre de negocios. Pero no seamos hipócritas. Queremos casas más lujosas, autos para todos, sexo también ahora al alcance de todos. Por lo menos tratemos de resistir el llamado a la fiesta y gritería general.

Y no son tan malos los muy ricos: favorecen las iniciativas, tienden una mano amiga a los pobres, ayudan a mejorar la educación y, a veces, favorecen el cultivo de las artes. Y uno puede conocer a uno muy rico que no se cree el cuento de su papel providencial y tener con él una comprendida amistad.

Intelectuales de derecha e izquierda, creyentes y agnósticos, están de acuerdo en que debemos cuidar la vida y la Tierra; solo los desmesuradamente creyentes en que el mercado abandonado a sí mismo se está siempre regulando, ciegos a la erosión de la naturaleza y corrupción de lo bueno, persisten en que, a la corta o a la larga, si soltamos las amarras, todo terminará mejor.

Ningún problema humano tiene solución (y eso irrita a los optimistas y los interventores morales, pues desde que perdimos el paraíso tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos). La vida, la de cada uno y la de la sociedad en general, es el intento esperanzador y esperanzado de ir día a día atravesando el mar poblado de sirenas y arrecifes. En eso consiste el gozo de la incertidumbre.

En medio de nuestras diferencias, saludémonos y alegrémonos también. Hombres de negocios exitosos o a punto de quebrar o ser absorbidos, hombres de todas partes, perros de la calle, reformistas sociales o convencidos de la felicidad de los mercados libres, resignados o combatientes, enamorados náufragos o recogidos, nosotros, los que navegamos por la fuerza de nuestras voluntades y esperanzas: que el ejemplo de la poderosa Candelaria, su firme paso, sus estremecedores relinchos, nos acompañe siempre.