El arte de no fugarse

En el minuto exacto que antecedió a la irrupción del sida, mientras José Donoso, Sergio Pitol y John Cheever trataban de lidiar lo mejor que podían con “el tema” por medio de la escritura de diarios, novelas o cuentos, Edmund White realizó un viaje literario, turístico, antropológico y sexual por la cultura gay estadounidense: Estados del deseo es puro riesgo, uno de esos libros fascinantes, desordenados, morbosos, arbitrarios y sin culpa.

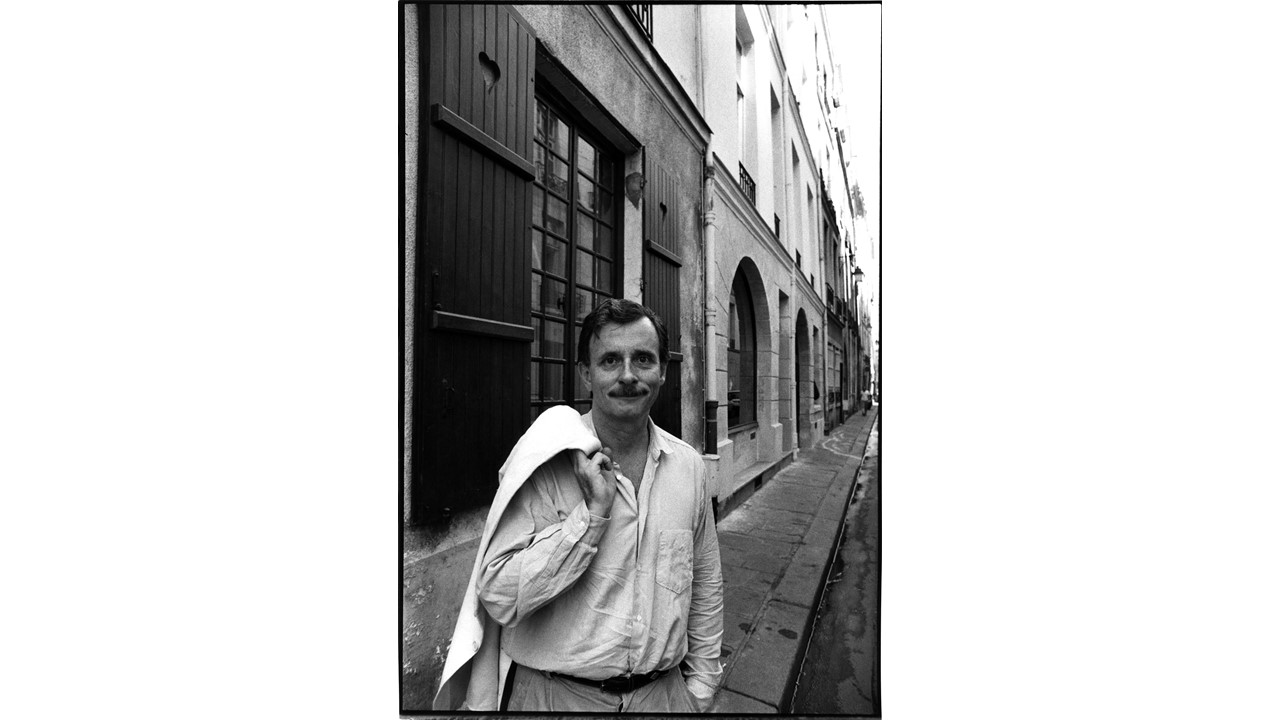

por Alberto Fuguet I 13 Agosto 2020

A fines de los años 70, que fue (se me ocurre en un rapto de nostalgia vicaria) una gran época para estar creando y viviendo y registrándolo todo (excepto en Chile, por cierto), el notable, preciso y sagaz crítico de cine canadiense Robin Wood, experto en ver por debajo de las cintas de Howard Hawks y Alfred Hitchcock, autodeclarado marxista, freudiano y feminista, salió del clóset. Lo hizo no solo a nivel privado sino por escrito (es decir, de manera pública), con un texto en que no se hacía cargo del supuesto comidillo (era un académico de Toronto, casado y con hijos, pero estaba lejos de ser una figura pública) sino que enfrentaba su nueva responsabilidad. Así, tal cual. Quizás era la época, pero Wood sentía que como crítico y como hombre gay tenía responsabilidades. Y como crítico de cine gay más aún. ¿Una cosa va ligada a la otra? ¿Importa? ¿Qué tiene que ver en rigor que sea gay con que sea crítico? ¿Afecta? ¿Es necesario ventilar lo que uno hace puertas adentro?

Robin Wood sostenía que sí, sobre todo a 10 años del estallido de Stonewall. No es que el intelectual canadiense estuviera interesado en el exhibicionismo o en narrar con detalles lo que hizo después de ir al cine, sino que necesitaba asumir su postura, su ideología gay, que a su vez dialogaba directamente con sus otras miradas. ¿De verdad lo privado (a quien uno ama, al objeto de nuestro deseo) tiene que ver con lo público y, para hilar más fino, con el trabajo que uno hace?

Es una pregunta válida y pertinente. No es que Wood empezara a aplaudir todos los filmes que tocaban temas gays o que se volviera incondicional de las cintas de Vincente Minnelli o George Cukor. El punto central es que no podía escribir y, al mismo tiempo, negar quién era. Su canónico texto lo tituló Responsibilities of a Gay Film Critic y apareció en el número de enero-febrero de la influyente revista neoyorquina Film Comment (justo con Clint Eastwood en la portada a raíz del estreno de Ruta suicida). En ese número de la revista Wood escribió: “Los críticos, por cierto, no deberían hablar en primera persona. Lo personal debe evitarse. Es considerado embarazoso, de mal gusto, una suerte de afrenta al famoso ideal de la objetividad… Aun así, creo que siempre habrá una conexión cercana entre la teoría crítica, la práctica crítica y la vida privada, y me parece que el crítico debe estar al tanto de que su parcialidad o prejuicios inevitablemente afectarán y moldearán sus elecciones teóricas y que, por lo tanto, debe estar preparado para aceptar que teñirá toda su mirada”.

En efecto, la voz, la mirada, las percepciones de Wood mejoraron a partir de esa confesión/manifiesto y basta leer su libro Hollywood from Vietnam to Reagan para deleitarse con cómo Wood es capaz de ver pulsaciones y secretos y conexiones que otros no ven en cintas de terror, comedias adolescentes y filmes como El francotirador.

White se paseó por los laberintos y callejones, discos y playas de San Francisco, Chicago y Washington, sin preocuparse de lo que iba a transcurrir décadas después o si sus textos resistirían el paso del tiempo (resistieron, por cierto).

Si partí con Robin Wood, no fue por un capricho sino porque tiene que ver, creo, con la relectura, ahora en español, de Estados del deseo, de Edmund White, publicado por la editorial argentina Blatt & Ríos exactamente 40 años después de su lanzamiento original. Este desfase, por un lado, roza lo insultante: White ha sido leído casi siempre en inglés o francés. Su ensayo acerca de Rimbaud salió en Barcelona, lo mismo que una de sus primeras novelas autobiográficas (La hermosa habitación está vacía; agotada), pero White no ha sido considerado un autor de esas editoriales catalanas sofisticadas. White al parecer es demasiado gay para ser traducido, quizás por eso hay muy poco de su vasta obra en castellano. De a poco, quizás, esto irá cambiando, pero ahora está Estados del deseo que le permite al lector toparse con una verdadera reliquia que cuenta las cosas tal como eran en ese momento. En efecto, White despacha sus crónicas de viajes sexuales “desde el frente”, desde un ahora que son esos años 78-79, cuando el sida no era tema, pero estaba incubándose (partiendo por el propio White, quien supo de su diagnóstico a mediados de los 80). White se paseó por los laberintos y callejones, discos y playas de San Francisco, Chicago y Washington, sin preocuparse de lo que iba a transcurrir décadas después o si sus textos resistirían el paso del tiempo (resistieron, por cierto).

Estados del deseo no fue escrito para todos sino para algunos, lo que le da una suerte de pathos que se emparenta con el fanzine o a una conversación con un amigo que ha tomado quizás más de la cuenta. Es un libro urgente, morboso, cotillero, irresponsable quizás, a veces torpe, pero sin duda adictivo y, para no usar la palabra “honesto”, tiene la virtud de carecer de filtro.

White fue enviado por la revista gay militante Christopher Street a un par de ciudades norteamericanas a explorar las escenas homosexuales locales. White va como reportero, como escritor novel, como antropólogo y como un hombre lleno de deseo. Va a tirar. A explorar bares, saunas, clubes. White entiende que, para casi todos, viajar implica más que mirar o tomar fotos. Es conocer la ciudad de la manera más íntima posible. Si E. M. Forster escribió dos novelas en clave acerca del poder seductor que podría tener Italia y la India en dos chicas reprimidas, White muestra cómo se filtra el deseo en lugares tan dispares y supuestamente fuera del mapa, como Kansas City, Houston, Portland o Nueva Orleans.

Ante el éxito atronador de cuatro de sus reportajes de excursiones sexuales, Edmund White fue contactado para armar un libro. Así, tal como su otro éxito, la guía sexual The Joy of Gay Sex, este libro de viajes poco convencional lo hizo por encargo.

White se adelantó a la autoficción e hizo de su vida, su material.

Estos dos encargos lo liberaron literariamente. Viajó y conoció y por cierto se acostó con muchos hombres y les sacó información y detalles y confesiones (“Llamémoslo Bob”; “Evan, así lo llamaré”). El libro se gestó entonces durante los últimos años de la década del 70 y apareció el mismo mes de febrero de 1980 en que se estrenaron Gigoló americano (una cinta gay en clave) y Cruising (un thriller acerca del mundo gay y el submundo del ligue y del cuero y el S&M, y que nuestro Robin Wood tildó de “incoherente”, es decir, una cinta que no tiene del todo claro lo que desea decir pero que lo expresa más de lo que incluso pensaba).

Este calificativo –incoherente– podría aplicarse a Estados del deseo, una crónica de viaje por muchos de los estados continentales de los EE.UU. Incoherente, sin duda, pero también fascinante, desordenada, subjetiva, en primera persona, llena de detalles, morbosa, arbitraria y sin culpa. Un ejemplo de lo que ve en un local en West Hollywood, Los Angeles: “De los listones que están sobre todo cuelgan pares de botas sostenidas por sus cordones. En un rincón cuelga una bola de vidrio en la que da vueltas la silueta de un carruaje. Al fondo está la mesa de billar. No hay lugar para jugar porque está lleno de hombres sin camiseta y sudorosos, bailando e inhalando poppers al ritmo de la música disco”.

Pero volvamos a Robin Wood: White también necesitó a nivel creativo salir del único armario donde estaba: el literario. Porque en esa época, incluso en Nueva York, no había problemas con ser gay siempre y cuando no invadieras el terreno público ligado a las artes (daba lo mismo que muchos artistas en todos los ámbitos lo fueran). Al parecer, había una suerte de dos leyes no escritas que no se transgredían: no era necesario “ostentar” tu orientación y, dentro de lo que se podía, era mejor escribir de temas que les podrían interesar a todos y con los cuales “todos” podían conectar. Escribir del mundo homosexual tenía el riesgo de caer en el gueto. Y narrar historias gays asumiéndote homosexual les daba a los textos una suerte de tinte autobiográfico, en vez de quedar como un artista curioso, imaginativo, libre y audaz.

Mientras Estados del deseo comenzó a convertirse en un libro que no paraba de vender y leerse (a escondidas o en público), John Cheever, casado y con hijos, publicaba sus cuentos en The New Yorker y anotaba sus conquistas y dolores en su diario secreto. Donoso, a su vez, sacaba El lugar sin límites y escribía su propio diario, evitando referirse al “tema”. Sergio Pitol viajaba y escribía de sus viajes, pero hacía del arte de la fuga su religión. Si la obra de Pitol posee elementos homoeróticos es por la sospechosa ausencia de toda mención y deseo. Solo alguien que conoce la represión o la discreción o la convención del ocultamiento puede lograr que en sus textos no se sienta, jamás, alguna pulsión sexual.

Al no estar escribiendo literatura, White habla de lo que ve y lo que hace: ‘Una vez que uno descubre que es gay, debe elegirlo todo, desde cómo caminar, vestirse y hablar, hasta dónde vivir, con quién y en qué términos. Los saunas nos devuelven a ese momento de elección… En los saunas nos acurrucamos en un sofá con un extraño y le contamos todo’.

Este tema da para mucho más porque, a la hora de entrar a competir o jerarquizar, capaz que toda la obra de Cheever y la de Donoso y la de Pitol sean acaso superiores a la de Edmund White. Truman Capote y Tennessee Williams eran socialmente gays, pero no escribían de sus mundos sino que los metabolizaban. Williams se desdoblaba en sus heroínas desgarradas.

White se adelantó a la autoficción e hizo de su vida, su material. White se fue de viaje y se encontró a sí mismo y publicó una suerte de salida del clóset literario (sin avisar ni pedir perdón). Se trataba de un autor que, por esa época, ya tenía dos novelas a su haber que carecían de orientación sexual: Forgetting Elena y Nocturnes for the King of Naples, artefactos fríos y literarios, que negaban la sexualidad del autor o lo obligaban a disfrazarse de hétero. Estados del deseo, al usar la crónica y la no ficción, obligaron a White a confiar en el testimonio y en sí mismo, lo que les abrió las puertas a libros suyos tan claves como A Boy’s Own Story y The Farewell Symphony o las memorias My Lives y City Boy. Al no estar escribiendo literatura, White habla de lo que ve y lo que hace: “Una vez que uno descubre que es gay, debe elegirlo todo, desde cómo caminar, vestirse y hablar, hasta dónde vivir, con quién y en qué términos. Los saunas nos devuelven a ese momento de elección… En los saunas nos acurrucamos en un sofá con un extraño y le contamos todo”.

Es cierto que no se involucra demasiado con lo relatado, algo que haría de manera fluida a partir de todo lo que escribió después de este libro fundacional. Con una muy sugestiva portada en su versión argentina (un chico en calzoncillos blancos Jockey ocultando su cara), Estados del deseo es el recorrido literario, turístico, antropológico y sexual por buena parte de los estados que conforman su país y diría que hasta logra “medir” el deseo de cada estado o cada gran ciudad.

“¿En qué momento una cantidad (de sexo) ‘saludable’ se convierte en ‘demasiado’?… Casi todo el mundo está dispuesto a trazar una línea en algún punto; esto es, a trazarla para los demás. Cuando se discute sobre ‘moralidad’ invariablemente descubro, a mitad de la conversación, que lo que se discute no son las grandes cuestiones éticas (cómo debería decidir entre las exigencias en conflicto de la familia y los amigos, los individuos y la sociedad, el deseo y el amor, el arte y la política), sino la cuestión gris de los hábitos sexuales, que en mi opinión es más un asunto estético que ético, algo relacionado con lo que da placer antes que con lo que está bien o mal (en la medida en que nadie sea lastimado). Pocas personas hoy reconocen que el deseo sexual varía de un individuo a otro y que lo que es demasiado para mí puede ser demasiado poco para el otro”, escribe White.

Este reportaje literario (muy a lo Kerouac de En el camino) es, depende de quién lo lea o cuánta experiencia tiene en la calle o en la cama, un tratado sobre el deseo o quizás un viaje hacia el corazón de las tinieblas. Es un libro crudo acerca de la necesidad de contacto humano en una época donde desear de otro modo era aún más castigado y reprimido que ahora. Hoy, a la edad de 80 años, este autor es tildado como el abuelo queer o, en palabras de Rodrigo Fresán, “todo libro de Edmund White, el gran patriarca de los escritores gays norteamericanos, será previsiblemente un gran libro”. Lo cierto (y es bastante probable) es que no habría literatura queer masculina tal como la conocemos hoy sin White. Todos al final vienen –venimos– de lo que él se atrevió a hacer sin medir del todo las consecuencias.

Estados del deseo, Edmund White, Editorial Blatt & Ríos, 2019, 480 páginas, $19.000.