Una figuración muy fina

A contrapelo del vanguardismo de su época, que le mostraba los dientes a la pintura, Roser Bru (1923-2021) decidió no abandonarla, porque de la imagen le interesaban más sus capas de memoria que su aniquilación en nombre de la ruptura infinita. “Siempre fui figurativa”, dijo, y entonces mencionaba a Tàpies, Velázquez y Bacon como sus pintores predilectos. La obra de la recién fallecida artista es un modelo de libertad y sutileza, estaba hecha de fantasmas, de cuerpos que tienden a la fuga, cuerpos a punto de desaparecer y que, sin embargo, seguirán mirándonos con la dulzura del que sabe que morir es cierto.

por Paz López I 28 Mayo 2021

“Pinto lo vivo (…) Aún la vida que nos cuenta la muerte de otros”, dijo Roser Bru hace años en una entrevista, y ahora que lo pienso, bien podría ser esa frase su propio epitafio, una inscripción funeraria atenta a la materia intensa de la que está hecha la vida, pero también a la afección de la memoria o la huella que ella también incasablemente deja. Y no es extraño que Roser Bru haya amado con tanta fuerza a los fantasmas, a esa vida que insiste después de la muerte, porque ella misma estuvo muy cerca de ellos. Cerca de los campos de exterminio construidos por los nazis, cerca de quienes murieron en la guerra civil española, cerca de las víctimas de la dictadura de Pinochet.

Nacida en Barcelona el año 1923, Bru llegó a Chile en 1939, a bordo del Winnipeg, junto a más de dos mil refugiados que huían del triunfo del bando nacional. “Recuerdo que al llegar nos quedamos mirando las luces que subían hasta el cielo. Pensábamos que eran rascacielos. Cuando amaneció, nos dimos cuenta de que eran casitas que colgaban de los cerros”, relató Bru sobre su arribo a la ciudad de Valparaíso después de 30 días de viaje y luego de haber pasado un par de años con su familia como refugiados en Francia.

No es extraño entonces que sus pinturas contuvieran restos de fotos o fueran ellas mismas usadas como referentes para sus obras, fotos pero también cortes, incisiones, frotes o veladuras, todas formas de retrasar la llegada de una imagen clara y rotunda del mundo. Por eso también adoraba a los poetas, y les dedicó muchas pinturas a ellos.

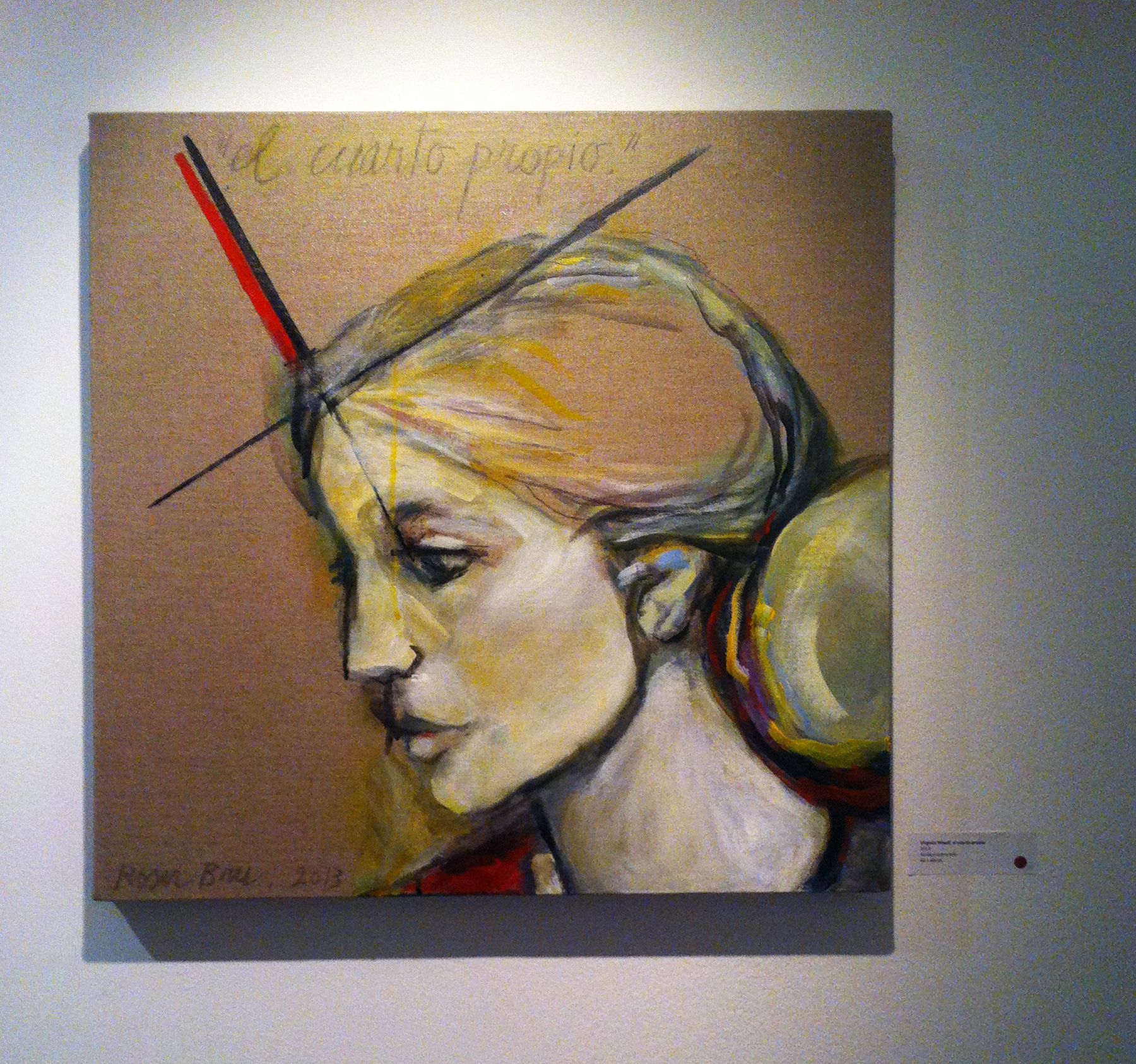

La idea de haber sobrevivido, de estar fuera de casa, a la intemperie, de haber sido rescatada de la muerte por una suerte de azar amoroso, se convirtió para Bru en un deseo de interlocución con los que ya no están o, como ella misma dijo, de advertir “la fuerza del uno en el otro”: el miliciano caído, Franz Kafka, Milena Jesenska, Ana Frank, Aldo Moro, Virginia Woolf, León Felipe, Miguel Hernández, César Vallejo, Federico García Lorca, Mariana de Austria, las hermanas Brontë, Frida Kahlo, Goya o Edelmira Azócar, hombres y mujeres en su mayoría “recluidos en la escritura letal”, o asesinados con saña y premeditación.

De esa conmovedora secta de fantasmas atribulados está hecha su pintura. Su pintura, pero también sus grabados y dibujos que comenzó a desarrollar junto al Grupo de Estudiantes Plásticos (GEP) y luego en el taller 99, fundado por Nemesio Antúnez en 1956.

Todos esos medios de expresión le sirvieron para lanzar una cuerda al mundo de lo destruido y malogrado por la historia. “Desde el año 74, la memoria me ha ido socavando. Todo se me ha hecho memoria. Pasado y futuro. Es la usura del tiempo encima nuestro”, dijo, porque nunca dejó de pensar el presente como una superficie opalescente, atravesada por sombras, fantasmas, hiatos y cesuras, convirtiendo esa premisa en un artefacto visual de primer orden.

Virginia Woolf, el cuarto propio.

A contrapelo del vanguardismo de su época, que le mostraba los dientes a la pintura porque veían en ella alojarse todos los males del conservadurismo, Roser Bru decidió no abandonarla, porque de la imagen le interesaban más sus capas de memoria que su aniquilación en nombre de la ruptura infinita. “Siempre fui figurativa”, dijo, y entonces mencionaba a Tàpies, Velázquez y Bacon como sus pintores predilectos. De Tàpies le interesaba la libertad de su gesto, de Velázquez, su capacidad de pintar la decadencia y el infortunio, de Bacon, la elongación y distorsión de los cuerpos en la tela. De todo eso estaba hecho para Bru el realismo, de una lucha con la superficie material y de cuerpos que tienden a la fuga, cuerpos a punto de desaparecer. Similares a una fotografía que salió movida, sus pinturas de rostros de mujeres y hombres dejan sin embargo algo desmesuradamente fijo: la mirada, como si la fuga de los años y la muerte que se avecina se hubieran emparejado en ella, como si los fantasmas o los “destinados” —así les llama a sus retratados— no dejarán nunca de mirarnos.

Por eso Bru amaba la fotografía y sobre todo el libro que Roland Barthes le dedicó a ella: “La fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”, decía Barthes, para resaltar su condición exquisitamente melancólica. Y la pintura le sirvió a Bru para extremar esa condición materialista y mortuoria de la fotografía, para buscar en ella un espacio donde el hilo tembloroso de la vida siga todavía resoplando.

De esa ininterrumpida y sobria atención por el dolor —sobrios eran también los colores que usaba, rosados y malvas— surge toda la inteligencia vidente de Bru, la condición piadosa y finamente figurativa de su obra. Sobria es también la memoria, que a diferencia del recuerdo absoluto, sabe que tiene incrustada la pérdida en su origen.

No es extraño entonces que sus pinturas contuvieran restos de fotos o fueran ellas mismas usadas como referentes para sus obras, fotos pero también cortes, incisiones, frotes o veladuras, todas formas de retrasar la llegada de una imagen clara y rotunda del mundo. Por eso también adoraba a los poetas, y les dedicó muchas pinturas a ellos, porque en vez de tasar la vida —el hombre es un animal que mide, decía Nietzsche— se entregan “sin balanza alguna a la amistad de todas las cosas, hasta las más pequeñas, humildes y silenciosas”.

De esa ininterrumpida y sobria atención por el dolor —sobrios eran también los colores que usaba, rosados y malvas— surge toda la inteligencia vidente de Bru, la condición piadosa y finamente figurativa de su obra. Sobria es también la memoria, que a diferencia del recuerdo absoluto, sabe que tiene incrustada la pérdida en su origen. La memoria es una “acumulación de escombros que difícilmente puede poner en pie el edificio de la vida”, decía Sebald, y es en esos escombros donde hurgueteó Bru, es allí donde se fraguó su pintura, para hacerle lugar a lo desaparecido, a los desaparecidos, a los fantasmas que ahora, como ella, seguirán mirándonos con la dulzura del que sabe que morir es cierto.