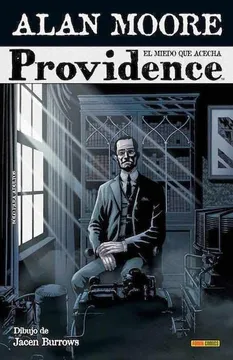

El lugar del horror

Providence, de Alan Moore, es una reescritura de algunas obras de Lovecraft, como “Aire frío” y “El horror de Red Hook”. Junto al dibujante Jacen Burrows, el autor de Watchmen reinterpreta también el género del horror: lo monstruoso radica más en la exactitud y precisión que en lo indecible y abstracto.

por Álvaro Bisama I 17 Febrero 2017

La edición española del primer tomo de Providence, de Alan Moore y Jacen Burrows, puede resultar una buena excusa para preguntarse en qué está el escritor de Northampton ahora mismo. Moore, como la prensa profusamente difundió, sostuvo hace unos meses que solo le quedaban 250 páginas de historietas por escribir. La declaración olía a truco publicitario (la hacía en el momento en que Jerusalem, su novela de más de mil páginas, se lanzaba al mercado), pero también había que conceder que posiblemente fuese verdad. No en vano, lleva casi 30 años sin romper su promesa de no trabajar para las mayors de la industria, donde produjo para DC Comics obras como Watchmen o Batman: The Killing Joke.

Providence es un ejemplo perfecto de la complejidad de las ideas de Moore y su habilidad para acercarse a una tradición y reescribirla de modo neurótico, para diseccionar su funcionamiento y sus fisuras. En su caso, las referencias culturales son mucho más que una lista de guiños de complicidad. Se trata, al modo de Brecht, de una lectura radical de los géneros populares. Así, un relato de aventuras como “La liga de los caballeros extraordinarios” transforma a Harry Potter en un cuento de horror donde habitan Virginia Woolf, Jonathan Swift y H.G. Wells, pero también la literatura de Ian Sinclair y el cine del olvidado Nicolas Roeg. Y Nemo: River of Ghosts, la última de las aventuras de Jenny Nemo, puede leerse casi como una confesión personal: acechada por los fantasmas del siglo XX, la hija del viejo capitán avanzaba río arriba por el Amazonas mientras trataba de comprender cuál era su lugar en un tiempo que la estaba dejando fuera. Kevin O’Neil, como es habitual, dibujaba con una mezcla despiadada de comedia y violencia, haciendo convivir lo satírico y lo monstruoso.

En ese sentido, Providence es más frustrante quizá porque es más seria. Mal que mal, Burrows no es un dibujante virtuoso como O’Neil, y eso hace a ratos árida su lectura. Pero en su detallismo exasperante podemos reconocer la primera de las interpretaciones del asunto del que se ocupa el relato: el sentido de la obra completa de Lovecraft (1890-1937). La serie lleva publicados 10 de 12 números, y continúa el relato comenzado en The Courtyard (historia punk sobre los mitos de Cthulhu, guionizada por Antony Johnston basado en un relato del mismo Moore) y Neonomicon (secuela ahora sí escrita por Moore, puro porno lovecraftiano).

Por supuesto, ninguno de estos dos cómics da cuenta de la complejidad de Providence. Estamos ante una obra mayor que si bien es una reescritura de personajes y temas de Lovecraft, también es una lectura a los problemas culturales del EE.UU. de comienzos del siglo XX, asuntos que tienen que ver con la formulación del campo intelectual, la tensiones políticas producto de la inmigración, las identidades sexuales y el lugar de la literatura masiva en aquel período. Protagonizada por un escritor de segunda que busca un libro prohibido, cada uno de los números reescribe una obra específica de Lovecraft. Si el Nº1 se ocupa de “Aire frío”, los números 2, 3 y 4 tienen como referencias “El horror de Red Hook”, “La sombra sobre Insmouth” y “El horror de Dunwich”. Entre todos ellos se construye una historia episódica donde el protagonista huye de sí mismo (del suicidio de su amante, de su condición de judío y homosexual, de su mediocridad como artista), mientras el lector ve cómo se esboza una lista de los miedos americanos profundos: al cuerpo, a la autodeterminación, al deseo.

Acá, la aspereza visual y narrativa del relato adquiere importancia. Moore sexualiza el mundo de Lovecraft, un misántropo racista que le temía al contacto carnal por más que en I am Providence, la monumental biografía que le dedicó S.T. Joshi, aquel mito se relativice. De este modo, el trazo de Burrows, estático y funcional, hace una interpretación literal; el feísmo va de la mano con la ausencia de sombras, con el esquematismo de los rostros, con la ambientación hipertrofiada de los detalles. Moore, a su vez, reinterpreta el género del horror para volverlo intolerable y triste, como si lo monstruoso dependiese de una deformidad basada en la exactitud y la precisión antes que en lo indecible y lo abstracto.

Estamos ante una obra mayor que si bien es una reescritura de personajes y temas de Lovecraft, también es una lectura a los problemas culturales del EE.UU. de comienzos del siglo XX, asuntos que tienen que ver con la formulación del campo intelectual, la tensiones políticas producto de la inmigración, las identidades sexuales y el lugar de la literatura masiva en aquel período.

Este el sentido fundamental del trabajo de Moore-Burrows. En la obra de Lovecraft hay un punto donde los narradores renuncian a la palabra: la experiencia del terror los sobrecoge a tal nivel que provoca en ellos el colapso del lenguaje. Ahí, la prosa llena de adjetivos del autor de En las montañas de la locura, colapsa y cede, se vuelve impronunciable, como si repitiese la máxima de Wittgenstein: “De lo que no se puede hablar es mejor callarse”. Aquello, que bien puede ser leído como el colapso de las poéticas literarias del siglo XIX al modo de un choque frontal entre realismo y modernismo (otro caso podría ser la lectura de Pound de Henry James), en el cómic siempre supuso un paso a la abstracción, a lo indecible. En sus adaptaciones de Lovecraft, el maestro argentino Alberto Breccia lo resolvía por medio de manchas y de texturas que hacían imposible cualquier referencialidad que no fuese el colapso de la representación, sugiriendo que la única manera de narrar lo indecible era sumergirse en lo abstracto.

Moore y Burrows, en cambio, eligen el camino contrario: detallar hasta el límite, volver neurótico el uso de las referencias, como si el movimiento que detona el horror fuese justamente el verlo todo, no dejar nada en la sombra, convirtiendo en hiperreal cualquier representación hasta volverla intolerable. Ya no queda nada oculto; el gesto pornográfico subvierte hasta la misma idea del horror, que se detonaría desde lo visible, lo que está a plena vista, sobre lo que “debe” hablarse.

En un universo de referencias culturales en que la obra de Lovecraft ha sido emasculada hasta quitarle toda provocación, el trabajo de Moore y Burrows apuesta por refrescar su originalidad subversiva. Acá no hay peluches de Cthulhu sino sexo, sangre y fluidos. El hiperrealismo de Providence funciona justamente en el reverso de una tradición que debe reinventarse. Lovecraft, para construir el imaginario del siglo XX bebió de las peores fuentes del XIX y logró equilibrar el camp con el terror puro. De este modo (y como Kafka), le abre la puerta a los fantasmas de la modernidad, que en su caso terminaron habitando en revistas de ciencia ficción barata como Astounding Stories y en la añoranza de un mundo perdido que solo existía en su cabeza.

Moore, casi un siglo después, lo reinterpreta para darle nuevas lecturas. Moore es también un bicho raro: un mago, un artista de clase obrera, un escritor de historietas que impugna el presente porque no puede dejar de pensar en su lugar dentro de él. Providence subraya ahí la complejidad excéntrica de su mirada, pues se pregunta cuáles podrían ser las coordenadas que determinan el horror como género, aspirando a poner en evidencia su capacidad corrosiva respecto de los lugares comunes de la cultura, la tradición literaria y las buenas conciencias.

Providence, el miedo que acecha, Panini Comics, 2016, 176 páginas, $22.800.