Amor de sábado en la mañana

Junto a sus cuentos y novelas completas, se publicó el mayor conjunto de crónicas de la escritora brasileña Clarice Lispector (1920-1977). Más de 500 páginas abren su escritura prodigiosa a la vida cotidiana y a quienes la rodeaban, sea su empleada o Antonio Carlos Jobim. Una chispa en el efervescente Brasil del siglo XX que desdibuja los límites entre ficción y no ficción. “A mí no me importan los géneros, me importa el misterio”, dijo. Crónicas de un tiempo perdido que despiertan la nostalgia, además, del placer que daban las revistas de papel del sábado.

por Marcela Fuentealba I 4 Enero 2023

Había gobierno militar, una contrarrevolución clave en el contexto de la Guerra Fría, cuando en cualquier momento los misiles cruzaban silenciosamente el Atlántico. Brasil, de todas formas sobrevivía al terror político y era el gran país del arte, la música, la arquitectura y de la cultura popular. “¡Viva Oscar Niemeyer y viva Villa-Lobos ¡Viva Clarice Lispector! Nuestro arte es un arte de denuncia”, le decía el compositor Antonio Carlos Jobim a la misma Lispector, mientras hablaban de las posibilidades de la creación. En 1966, una de las más famosas escritoras del país, abogada, mujer de mundo —esposa de diplomático—, muy privada y admirada, se quedó dormida con un cigarrillo prendido, su casa de Río de Janeiro se quemó completamente y ella resultó gravemente herida, pero se curó tras meses en el hospital. Entonces le ofrecieron algo nuevo: escribir crónicas para el diario Jornal do Brasil, las cuales aparecerían cada sábado. Dijo que no quería ser columnista, ni analizar ni opinar, y aceptó solo escribir. Fue así como empezó una labor que duraría 10 años, hasta su muerte, en 1977 —escribió un poco en revistas en los años 40 y estuvo hasta 1973 en el Jornal—, y en la que encontraría otra expresión de su vida y de su literatura.

“Soy una columnista feliz”, declaraba unos meses después de comenzar. “Escribí nueve libros que llevaron a muchas personas a amarme de lejos. Pero ser cronista tiene un misterio que no entiendo: a los cronistas, por lo menos a los de Río, los quieren mucho. Y escribir una especie de crónica los sábados me ha traído aún más amor”. En la crónica encuentra lo otro que le exige, que la excede, que maravilla. “En un periódico nunca se puede olvidar al lector, al paso que en un libro se habla con mayor libertad, sin compromiso inmediato con nadie”, reflexiona. Escribe directamente para otros, muchos o uno en particular o imaginario, muchas veces literalmente responde las cartas que le envían, cuenta anécdotas en que apela al interlocutor, narra escenas, entrevistas —memorables son las tres notas con Antonio Carlos Jobim o la conversación sobre fútbol con Zagallo, así como olvidable la de Neruda, llena de ínfulas y juegos de palabras. Por supuesto, también filosofa sobre las pequeñas y profundas facetas de la existencia, pero siempre conversando, en diálogo. Puede pensarse que ese es el espíritu de la crónica, pero pocos son los escritores que de verdad se dan a la pregunta y a los demás, en vez de buscar la respuesta taxativa y correcta.

Sabe que en la crónica la escritura siempre es personal —se lo dijo su amigo Rubem Braga, gran cronista— y le da un poco de pudor y de pavor. Es un yo desarmado, multiplicado, invadido. “Mi hijo entonces me dijo: ‘¿Por qué no escribes sobre el Vietcong?’ (…) Me sentí impotente, de brazos caídos. Pues todo lo que hice sobre el Vietcong fue sentir profundamente la masacre y quedarme perpleja”.

Clarice se une a la causa de los estudiantes —le escribe una carta al ministro de Educación, una de sus pocas alocuciones directamente políticas—, u otra de las mujeres, pero no trata de otra actualidad que no sea la propia. Dice directamente lo que va pensando en esos días. Su familia, su vida doméstica, sus amigos aparecen recurrentemente, sean frases de alguno de sus dos hijos, ideas de pintores —los artistas le interesan sobremanera y se declara dibujante frustrada— o un sueño con su admirado Carlos Drummond de Andrade, el gran poeta, periodista y promotor del modernismo brasileño. Como en sus cuentos, como en la vida, las subjetividades se superponen primero y es difícil que se enlacen, pero a veces sucede. Es tal la cantidad de matices, la cantidad de cosas que se pueden decir. Cómo decirlas bien. Cómo decir la rosa o la gallina. La muchacha, la niña, sí misma, donde se diluye, donde se encuentra. Sin la transferencia y modulación de la ficción, en las crónicas se hace evidente la palabra entregada, amorosa, como acto de encuentro.

Este tipo de declaraciones resuenan tan vivas, y también tan perdidas en una época que parece extinta, de mundos pequeños, de grandes amistades con gente genial, libertad total para hablar de una rosa blanca o de la importancia del maquillaje de ojos. Hoy una cronista como Clarice, que cuenta que manda a su sirvienta a dejar sus escritos, a comprar flores o cerveza para Jobim, sería imposible por corrección clasista, además de considerarla sentimental y poco teórica.

En estos textos Lispector está constantemente preguntándose sobre la posibilidad de escribir y qué es lo que logra comunicar: agradece y se emociona con una lectora que le dice que sus textos amplían su capacidad de amar y de darse; otra vez, mirando la luna llena, siente la soledad enorme que la toma si no escribe, y se declara “madre del mundo” por el amor que siente. Dice, más enigmática: “No se juega con la intuición, no se juega con el escribir: la presa puede herir mortalmente al cazador”. Se pregunta por los nimios temas que le gustaría tratar —tomar un vaso de agua o cuando pasa un dolor físico—, y le da miedo agotarse rápido: “A veces es el horror de decir una palabra que desencadenaría miles de otras no deseadas”. Escribir es como “buscar en uno mismo la nebulosa que poco a poco se condensa, poco a poco se concreta, poco a poco sube y aflora —hasta que llega como en un parto la primera palabra que la expresa”. Declara que nació para escribir, para criar a sus hijos y para amar a los demás, “la única salvación individual que conozco: nadie estará perdido si da amor, y a veces recibe amor a cambio”. Suma y sigue: escribir “es el modo que tiene la palabra como carnada, la palabra pescando lo que no es meramente palabra, es más bien la entrelínea”; “escribir es muchas veces acordarse de lo que nunca ha existido”; “la frase no se hace. La frase nace”.

Este tipo de declaraciones resuenan tan vivas, y también tan perdidas en una época que parece extinta, de mundos pequeños, de grandes amistades con gente genial, libertad total para hablar de una rosa blanca o de la importancia del maquillaje de ojos. Hoy una cronista como Clarice, que cuenta que manda a su sirvienta a dejar sus escritos, a comprar flores o cerveza para Jobim, sería imposible por corrección clasista, además de considerarla sentimental y poco teórica. Ella, en todo caso, es consciente de su condición y de su persona: “El confort de la prisión burguesa tantas veces me golpea el rostro”, escribe; declara que “se hace cargo del mundo”, porque lo ve y participa en él: “Me hago cargo de los miles de favelados ladera arriba”. Hoy parecería, quizá, antifeminista, por decir algo tan simple, y para muchas mujeres cierto, “si no fuera madre, estaría sola en el mundo”. Le molesta lo “femenino” porque es “como si la mujer formara parte de una comunidad cerrada aparte , y en cierta manera segregada”. Tampoco sería muy comprendida su narración de un almuerzo feminista en el que se aburre como ostra, porque no encuentra nada genuino de que hablar. En cambio, la emocionan las jóvenes que le escriben casi como en consultorio sentimental.

En esos tiempos, los años 60 y 70, el mundo parece de algún modo más libre que hoy, o más posible, cuando aún hay un futuro que se está gestando. Ella observa las máquinas, las primeras computadoras y las posibilidades científicas como algo fascinante, una maravilla civilizatoria de la que no alcanzará a formar parte. También le inquieta el poder creciente de la tecnología: “Tal vez el hombre deje de ser una organización humana. O el hombre será el triste antepasado de la máquina”. La intuición de esa inhumanidad hoy, tristemente, es una certeza que demolería la sensibilidad de Clarice, y ese afán maquinal ha hecho de su propio país uno de los más devastados ecológica y políticamente, de los más desiguales y violentos en un planeta que ya no asegura la vida de nadie.

Hay crónicas de una línea, otras que suman series y páginas, como en las que finalmente se lanza a contar sus muchos viajes, sean por Rusia recién nacida, por Estados Unidos de trabajo, por Groenlandia o África, largas estadías en Londres o en Nápoles. Forma un diccionario de flores o teoriza sobre los animales en su vida. O detalla tres páginas de puras preguntas: “¿Por qué las personas cantan? ¿Por qué existe la raza negra? ¿Por qué no soy negra?”. Y de nuevo, otra vez piensa en lo que escribe, en la vida, en el placer simple del día sábado en la mañana: “¿Mi vida tiene que ser escribir, escribir, escribir? ¿Cómo ejercicio espiritual profundo? E incorporar el aire aéreo de este sábado en que escribo. ¿Qué quiero escribir? Quiero hoy escribir cualquier cosa que sea tranquila y sin modas, algo como el recuerdo de un alto monumento que parece más alto porque es recuerdo. Pero quiero, de paso, haber realmente tocado el monumento. Voy a detenerme aquí, ¡porque es tan sábado!”. Claro, estamos ahí, en su monumento.

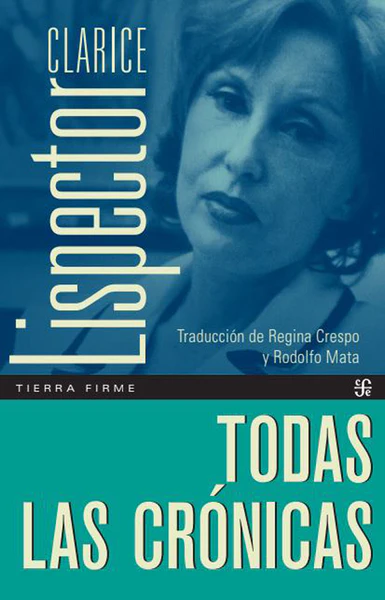

Todas las crónicas, Clarice Lispector (traducción de Regina Crespo y Rodolfo Mata), FCE, 2021, 540 páginas, $19.900.