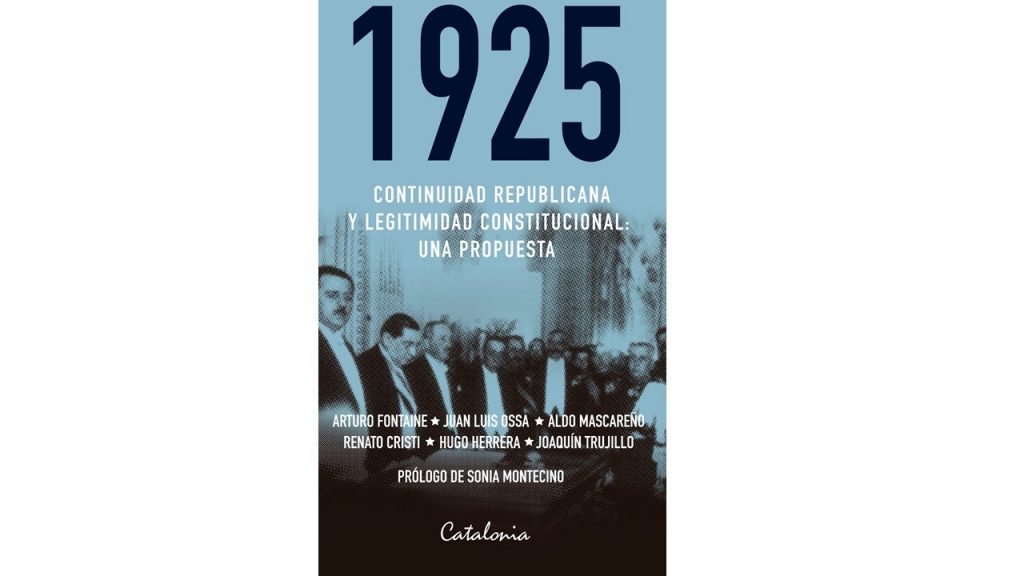

Por un futuro con tradición (o una forma de enterrar a Pinochet)

Hace dos años, Arturo Fontaine propuso en una columna reformar la Constitución. Pero no la actual, sino la de 1925, retomando así la continuidad republicana que la dictadura interrumpió. Varios intelectuales le siguieron la corriente –no tantos políticos– y el debate quedó planteado. Ahora, seis de ellos publican un libro que desarrolla el argumento central hasta volverlo casi incontestable, aunque sin resolver los obstáculos que entorpecen la viabilidad política de la propuesta. Fieles a su espíritu gradualista, van por partes.

por Daniel Hopenhayn I 27 Junio 2018

El epígrafe del libro cita a Neruda: “Una nación está llena de ojos extinguidos, de palabras que no se oyen, de sentimientos que ardieron y se apagaron. Todo esto es una continuidad. (…) Y yo proclamo esta preservación no en nombre del pasado, sino del futuro”. Damos vuelta la página y el prólogo, a cargo de Sonia Montecino, comienza citando a Mistral: “Nadie que valga cree ya en Alessandri. (…) Pero me he dado cuenta de que es la única carta que podemos jugar para una relativa unión de las clases, para unir, aunque sea a medias a los opuestos. Y para llenar, aunque sea también a medias, el abismo que separa hoy a las gentes nuestras”.

La elección de las fuentes dice tanto como el contenido de las citas acerca de las intenciones del libro 1925. Continuidad republicana y legitimidad constitucional: una propuesta. Si necesitamos una nueva Constitución, proponen los autores, es por razones históricas y socioculturales que desbordan el cauce jurídico. La alternativa de reformar el texto actual no es descartada por los cerrojos que aún contempla su arquitectura. Ni siquiera por su origen autoritario, vicio que comparte con algunas de las más ejemplares Constituciones del mundo. Su pecado capital –su soberbia– fue arrasar con la “tradición constitucional” que la precedía, partir la historia de Chile en dos. Su consiguiente castigo, cuatro décadas después, es no haber podido desmarcarse de la dictadura y de Pinochet, lo cual la inhabilita para cumplir con la función simbólica que le compete: ser el contrato por el cual una comunidad política se da forma a sí misma.

Ahora bien, esta defensa coral del continuismo no dispara hacia un solo lado. También impugna las intenciones de “cierta izquierda” de escribir la carta magna sobre una página en blanco. Tal camino, se advierte repetidas veces, consolidaría una tradición antihistórica o “constructivista” (palabra cara a nuestros autores) de la que Pinochet sería nada menos que el fundador.

Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera y Joaquín Trujillo forman un original conjunto de autores cuya primera novedad es evidente: varios de ellos presentan domicilio en la centroderecha y, a contramano de la derecha política, promueven una “nueva Constitución” (que resultaría de reformar la del 25). Y lo hacen invocando las mejores doctrinas del liberalismo conservador, aquellas que recomiendan un reformismo gradual, acompasado, para renovar la tradición y así proteger su continuidad. Juan Luis Ossa se ocupa de mostrar que esa fue tanto la filosofía de Edmund Burke como la que inspiró a las Constituciones de 1833 y 1925. Retomar ahora el texto del 25 (más precisamente, su última versión previa al Golpe) sería entonces un modo de encapsular, de dejar entre paréntesis, esa revolución desmemoriada que fue la Constitución del 80. “Es hacer pie en el pasado para imaginar un lenguaje que dará forma al futuro”, sintetiza Fontaine, quien también se hace cargo, con Freud, de otro aspecto de la discusión: “Una parte importante de la sociedad chilena no ha concluido su duelo. Enterrar la Constitución del 80 es enterrar simbólicamente la dictadura y permitir el duelo”.

La preocupación por lo simbólico va aún más lejos en los artículos de Herrera y Trujillo. El primero recurre a las ideas de Kant sobre el juicio estético para iluminar la dimensión subjetiva o “histórico-existencial” de la política, de la cual no consiguen dar cuenta –más bien la violentan– quienes remiten la legitimidad de una Constitución a su sola dimensión normativa. Trujillo, singularísimo ensayista, discurre entre la historia, el derecho y la literatura para argumentar que el constitucionalismo es también “una disciplina estilística”, heredera de la mesura neoclásica del siglo XVIII y del restauracionismo romántico del XIX; su punto es que la pluma de Jaime Guzmán trastornó una tradición retórica para nada irrelevante, anclada desde 1833 en el “principio de la deferencia” para con la Constitución saliente.

Ahora bien, esta defensa coral del continuismo no dispara hacia un solo lado. También impugna las intenciones de “cierta izquierda” de escribir la carta magna sobre una página en blanco. Tal camino, se advierte repetidas veces, consolidaría una tradición antihistórica o “constructivista” (palabra cara a nuestros autores) de la que Pinochet sería nada menos que el fundador. Renato Cristi, para más señas, dedica su artículo a objetar el “ánimo refundacional” de Fernando Atria, mismo temperamento que le atribuye a Guzmán.

No se ve fácil, de partida, seducir con los encantos de la tradición a la sociedad chilena actual; menos aún a esos millones que han conseguido despegarse de la identidad social de sus padres y abuelos, y que asocian ese Chile con añejas relaciones de dominación antes que con una meseta de cordialidad republicana.

Desde la izquierda, en cambio, se leerá con entusiasmo el texto de Aldo Mascareño. El sociólogo repasa el siglo XX chileno para observar que la Constitución del 25 basó su altísima legitimidad –o buena parte de ella– en la creación de instituciones estatales capaces de sostener expectativas de inclusión social. Quizás esas expectativas se cumplieran a medias, pero la experiencia subjetiva de “sentirse parte de un cambio social general” fue, en sí misma, la clave para administrar la transición entre tradición y modernidad. “La historia política de Chile no ha desarrollado un mejor referente de la idea moderna de bienestar social que la Constitución de 1925”, concluye Mascareño, y asegura que haberse negado a construir “sobre la memoria del sistema” le pena severamente a la Constitución actual.

El libro incluye un apéndice con las columnas y cartas al director que suscitaron esta propuesta una vez que Fontaine la echó a rodar. Las adhesiones abarcan un amplio espectro político (el propio Atria ya había planteado una fórmula parecida, aunque con otros énfasis) y auguran un panorama auspicioso. Sin embargo, 1925… no profundiza en los obstáculos que esta idea podría encontrar en el camino. No se ve fácil, de partida, seducir con los encantos de la tradición a la sociedad chilena actual; menos aún a esos millones que han conseguido despegarse de la identidad social de sus padres y abuelos, y que asocian ese Chile con añejas relaciones de dominación antes que con una meseta de cordialidad republicana.

De esa incertidumbre surge otra más concreta: ¿cumpliría esta iniciativa sus fines simbólicos sin una asamblea constituyente que disocie a la nueva carta no solo de la dictadura, sino también de los privilegios de las élites? Quizás para no desviar el foco, este libro elude la disputa por el mecanismo, pero no cuesta adivinar que el grueso de sus autores optaría por radicar el poder constituyente en el Congreso. Persuadir de lo mismo a la izquierda parece improbable, y todavía faltaría convencer a la derecha de arriesgarse a la aventura. Por lo pronto, las reglas no estipuladas en la Constitución del 25 quedarían a merced de la voluntad de las mayorías, y nos referimos a materias tan sensibles como la autonomía del Banco Central. ¿No será mucho pedir?

Así, este conjunto de ensayos, aunque muy persuasivo, se ve cercado a ratos por una duda sombría: si acaso haría falta una crisis más aguda para que las partes, como Mistral frente a Alessandri en los años 20, se allanen a este camino del medio con el objeto de unir “aunque sea a medias a los opuestos”. Lo indudable, por ahora, es que 1925… deja muy pesada la pista a quienes quieran refutar la tesis histórica que lo anima; vale decir, que la dictadura clausuró la tradición política que mejor había conservado la continuidad histórica de la nación. Todo conservador que se precie corre el riesgo de ceder a la tentación de recuperarla.