El detalle oculto: Augusto D’Halmar como crítico

Dandy ilustrado y fabulador profesional, Augusto D’Halmar se probó, entre muchos trajes, el de crítico de arte, labor que declaraba ejercer “con la tranquila frescura del que está obligado a cantar verdades sofocantes”. Su libro Textos sobre arte, recientemente publicado, es un delicado testimonio del ambiente cultural chileno que floreció con el siglo XX, así como de la tortuosa relación de D’Halmar con un país en el que más valía hacerse abogado que hacerse ilusiones.

por Daniel Hopenhayn I 7 Agosto 2018

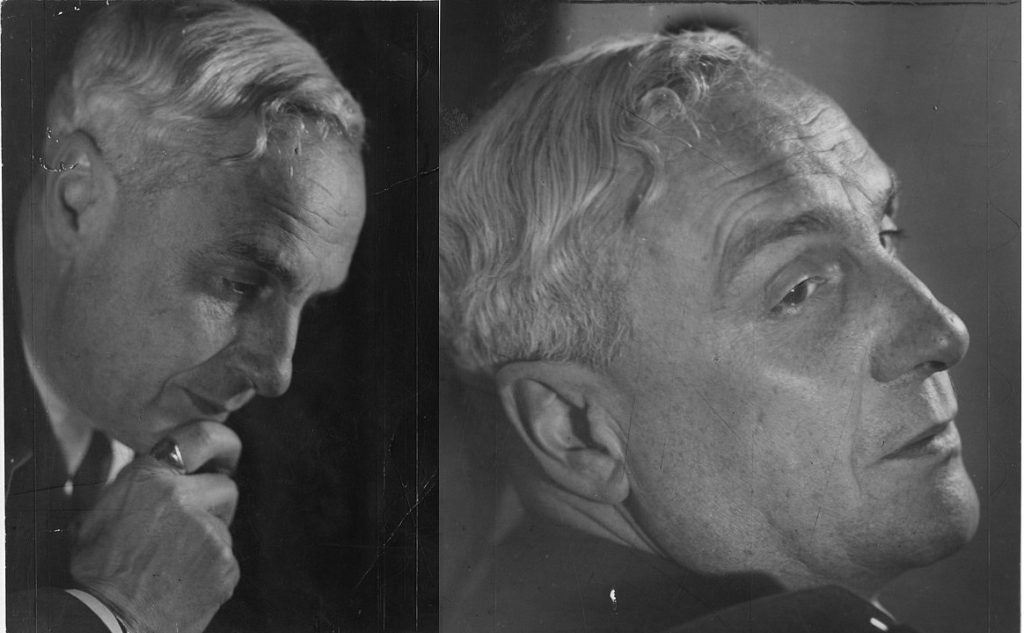

“Convivir entre pintores le hace a uno un alma aparte”, decía Augusto D’Halmar (1882-1950), amigo de pintores más que de escritores y no el único entre los literatos de su generación en señalar al pintor Juan Francisco González como su verdadero maestro: “Quien no le haya conocido no sabe hasta dónde un hombre puede influir en los demás. (…) Él me enseñó esa gran lección que se llama la vida. El amor de las cosas humildes. Me enseñó a inclinarme debajo de los árboles para descubrir las briznas de hierba y a descubrir la belleza de un crisantemo marchito”.

Textos sobre arte reúne 42 artículos –en su mayoría desconocidos– que D’Halmar publicó en revistas y diarios chilenos durante dos etapas de su vida. La primera, entre 1900 y 1904, cuando era un joven arrebatado que, con Baudelaire como referente, se complacía de aportar su excelentísimo gusto a una escena cultural prometedora. Chile, país de copiones y no de creadores, “de insanos pero no de locos”, amenazaba con despertar de su hispánico letargo y aprender a beber de su propio cáliz. La literatura, con Dublé Urrutia, Pezoa Véliz o los hermanos Lillo, encontraba al fin su color local, por más que la receta (el naturalismo de Émile Zola) también fuese importada. D’Halmar escribía Juana Lucero, su ópera prima ambientada en el barrio Yungay, sugería a Baldomero Lillo titular Subterra a la suya, participaba en las veladas del Ateneo de Santiago y animaba el ambiente desde la revista Instantáneas de Luz y Sombra, donde empezó a ejercer como crítico de arte.

La pintura había madurado antes que las letras, de la mano de los tres “maestros” indiscutidos: Valenzuela Puelma, Pedro Lira y J. F. González. Detrás de ellos, una vistosa estela de viejos y nuevos talentos: Valenzuela Llanos, Alfredo Helsby, Pablo Burchard o el bueno de Ernesto Molina, malogrado según D’Halmar por su mujer, una irresistible italiana que lo envenenó y lo vio agonizar en compañía de sus amantes. La escultura no se quedaba atrás, liderada por Nicanor Plaza, Virgilio Arias y Simón González, hermano de Juan Francisco. Una joven Rebeca Matte sorprendía cada tanto con las obras que mandaba desde Francia, compensando el segundísimo plano que ocupaban las mujeres en aquel paisaje.

De ellos y de muchos más escribió D’Halmar y a casi todos los trató de cerca. Su gusto de crítico desprecia la siutiquería y las dimensiones grotescas. Prefiere, antes que modernismos decadentes o “relumbrones impresionistas”, el hallazgo del detalle oculto pero natural que siembra armonía en el caos (considera a Delacroix el mayor pintor del siglo XIX). Lamenta que los pintores jóvenes, tan diestros como mal leídos, cultiven solo el retrato y descuiden la trama social, “esos dramas silenciosos y profundos que se ocultan tras la cortina de la alcoba o la mampara acolchada de algún club”. Es, a veces, un fiscal riguroso que exige oficio y precisión, y otras veces, un cazador de estilo y sensualidad que distingue en cuadros “notas febricentes”, “mariposas que vuelan vagarosas”, “un vago vapor esfumante”.

Por entonces, el gran acontecimiento de las artes nacionales era el Salón, la exposición anual que tenía lugar en el Museo de Bellas Artes –emplazado en el Partenón de la Quinta Normal– y cuyo jurado, para alentar a los principiantes, se limitaba a rechazar lo “absolutamente inaceptable”. Nadie se imagine por eso un clima fraternal, propio de tiempos ingenuos. Ya en vísperas del Salón, reporta D’Halmar, “comienza a funcionar el club de la tijera, el terrible club del pelambre, que tantos socios cuenta entre los artistas. (…) Llega el día de la admisión: saludos desdeñosos, reverencias zalameras, obras y artistas se cruzan en el pórtico del Salón transformado en puerta del infierno; (…) los ambiciosillos están seguros de obtener medalla, gracias a alguna cartita laudatoria, publicada en este o en el otro diario, dirigida a cualquier jurado con ocasión del día de su cumpleaños, o de la feliz extracción de la muela del juicio (…) surgen los señores críticos como las chinches en verano; cada uno muerde a sus enemigos, cada uno levanta y glorifica a sus amistades. ¡Qué importa la justicia, el arte!”.

D’Halmar tiene apenas 18 años cuando juzga el Salón de 1900, cuestión que no lo inhibe de sentenciar que “los maestros no concurren dignamente, empiezan a ceder el puesto a la nueva generación”. Si Valenzuela Puelma ha sido eclipsado por su discípulo Helsby, “la borrachera de colores que mareaba a Juan Francisco González ha degenerado en delirium tremens”. Al año siguiente, acaso un poco más maduro, matiza sus críticas a González: “¡Qué vida anima sus cuadros! ¡Qué movimiento en la mancha confusa en que se adivinan mil cosas! (…) ¡Es tan hondamente poeta ese diantre de hombre!”. Para Pedro Lira, en cambio, tuvo elogios más sosegados y críticas más duraderas. Lo irritaba su trato inclemente hacia los jóvenes que no seguían su escuela y, muy especialmente, sus complicidades clericales y palaciegas: “Don Pedro Lira fue no el primer ‘señorito’ que dignó ser artista, sino el primero que tuvo cierto talento para serlo. Como tal desempeña su papel dentro de un país tan amigo de castas como el nuestro”.

Ya en vísperas del Salón, reporta D’Halmar, “comienza a funcionar el club de la tijera, el terrible club del pelambre, que tantos socios cuenta entre los artistas”.

Hijo de un navegante francés que se hizo a la mar antes de conocerlo, Augusto Goemine Thompson decía haber tomado su apellido literario de un tal Barón D’Halmar, supuesto antepasado suyo. Hay sospechas fundadas de que esa fue otra de las innumerables fábulas con que adornó su biografía, entre las cuales destaca el soneto “Don Augusto D’Halmar”, que firmó con el nombre de su “amigo” Rubén Darío –a quien no conoció– y que llegó a figurar en ediciones de las obras completas del poeta. De su familia materna, refinada pero venida a menos, heredó sus ínfulas aristocráticas –muy a tono con su personalidad fantasiosa– y su desprecio a la oligarquía criolla, vale decir, a “los mal llamados hombres prácticos” que veían en el arte un lujo decorativo y sumergían al país en la anemia espiritual: “En esta copia feliz del Edén, llamada Chile, mala copia hasta ahora, la raza y el individuo no desaparecen tanto de inanición y pauperismo, como de carencia de ideal y de aliciente para progresar. Se puede existir, casi sin existir. (…) El vicio reemplaza lo que debiera darnos la imaginación”.

Por eso recomienda a los grandes artistas irse de Chile, lo antes posible, a respirar atmósferas “menos envenenadas” que no atrofien sus talentos. Sobre todo a Valenzuela Puelma, el afiebrado dios pagano que “baila ante sus sirenas y sus náyades una danza dionisiaca que mal pueden perdonar quienes le miran ayunos y sin comprender ni su íntima alegría ni el desenfreno de su exaltación (…) tanto se le repite que está loco, que al fin acabará por enloquecer”. Valenzuela Puelma se fue de Chile, pero la locura lo siguió. D’Halmar se lo encontró en París en 1908, ya perdido y tan miserable que el escritor tuvo que regalarle su propia cama, la última que ocupó antes de morir en un asilo al año siguiente. “Vuelve a Chile como todo un vencedor vencido”, escribirá D’Halmar en 1938, cuando los restos del maestro fueron repatriados y “no fuimos muchos los que le recibimos en el puerto”. Ya en 1903, había acompañado en sus últimos días –no menos solitarios y miserables– al poeta Pedro Antonio González, a quien él mismo le cerró los ojos y en cuyo funeral no pudo hablar por la cantidad de políticos que llegaron a tomarse la palabra.

Los nuevos chilenos

En la segunda parte del libro, Augusto D’Halmar es un escritor maduro que en 1934 ha vuelto a radicarse en el país tras el largo periplo que inició en 1907, cuando partió a la India en calidad de cónsul. Y si antes de emigrar acusaba a ciertas “momias” consagradas de aportillar a los jóvenes para mitigar su propio desencanto, ahora es él quien destila nostalgia de sus viejos tiempos, cuando todo empezaba. “Contra todo lo que creemos ingenuamente en la juventud y lo que algunos siguen creyendo a lo largo de la vida, nada de lo que se va vuelve, ni por una vez siquiera”, constata, así como advierte en la obra de un pintor “ese prurito exhibicionista, del cual suele padecer indecorosamente la juventud, porque nadie es tan osado como quien no le ha tomado el peso a la vida”.

Su primer reencuentro con el arte chileno fue feliz. Una muestra póstuma de Valenzuela Llanos, al que no había apreciado en su momento, le hace escribir: “Cuando un país llega a producir estos obreros y estas obras, ha realizado algo por encima de sus pueriles vanidades nacionalistas. Da su medida y su fruto. Tiene lo que merece y, aunque parezca una paradoja, debe tratar de merecerlo”. Entre los nuevos pintores, sin embargo, encontró el reflejo de una época “desalentadoramente trivial” que solo progresaba en la poesía. El arte se ha vuelto un “lujo barato de nuevo rico”, degradado por las ansias de éxito fácil y por vanguardistas tardíos que pretenden ser artistas sin ser artesanos, ignorando que “tan solo quien puede hacer análisis debe hacer síntesis”. Preparar una tela, diluir los colores, medir la luz, “todo eso que religa las Bellas Artes a las otras no menos bellas, van desconociendo los improvisadores de hoy en día”. De ahí las persistentes evocaciones a González, Valenzuela Puelma y Lira, a los escultores Plaza y Arias. “Eran de cierto otros hombres y otros tiempos. O el caso es que los que corren no los producen ya”.

Como sea, D’Halmar no dejó de comentar el nuevo arte y de admirar talentos emergentes. Menos afrancesado y más americanista, fundó en 1941 el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, que dirigió hasta 1945. Sin embargo, y pese a su consigna de vivir de espaldas a los recuerdos para no apresurar la vejez, haber sido “el Benjamín de aquellos cenáculos” le imponía la tarea del sobreviviente: hacer justicia con la memoria de sus héroes muertos y, sobre todo, con la gesta de su propia generación, también próxima a extinguirse. “Porque un camarada que se nos va nos acerca a nuestra propia anulación y hacia el juicio final de la posteridad”, dice él mismo, y emprende esta defensa de los suyos: “Aquellos que ya en su época luchábamos también por la cultura de esta república donde nos cupo en suerte nacer, que nos hizo y a veces deshizo y a la cual vamos rehaciendo a nuestra vez al precio de nuestra vida, debemos de aparecer harto anacrónicos a los ojos de quienes monopolizan hoy la actualidad y usufructúan en cierto modo de cuanto hemos sembrado y que ellos cultivan y cosechan menos desinteresadamente”. Les recuerda a los advenedizos que fueron ellos, los anacrónicos, quienes supieron abrir el camino cuando ser artista era cargar con el estigma del ocioso. “Aquí se hacía historia, no novelas. Sobresalían los jurisconsultos, no los ilusos. Chile era un país serio”.

El arte se ha vuelto un “lujo barato de nuevo rico”, degradado por las ansias de éxito fácil y por vanguardistas tardíos que pretenden ser artistas sin ser artesanos, ignorando que “tan solo quien puede hacer análisis debe hacer síntesis”.

Quejoso de los nuevos chilenos que caminan atropellando a los demás, D’Halmar rememora aquel Santiago íntimo que pasaba de la tracción animal a la eléctrica y en que la copa de helado en la pastelería de don Antonio Montero valía 10 centavos. Evoca también su mitificada Colonia Tolstoyana, aquel grupo de jóvenes artistas que, bajo su liderazgo, experimentó la utopía anarquista en San Bernardo, donde Magallanes Moure les cedió una casita y un potrero para arar. En su última conferencia, realizada en 1948 (un año y medio antes de su muerte), todavía aseguraba que León Tolstói les había remitido una postal con un mensaje escrito en ruso y 15 rublos en efectivo. D’Halmar fue siempre un orador deslumbrante y en el Chile de esos años era una leyenda viva (en 1942, por lo demás, había ganado el primer premio Nacional de Literatura), pero ahora se enfrentaba a auditorios más escépticos y mejor enterados de los alcances de su imaginación.

Como casi todo libro de su especie, Textos sobre arte desentierra algunas piezas admirables y otras de valor meramente documental, que al menos dejan admirar la abnegación de D’Halmar para reseñar 100 cuadros en 10 páginas. Predomina en todo caso lo primero: el animado registro de los esplendores de una época, retratada en vivo por el joven crítico que mira hacia adelante y en retrospectiva por el viejo tercio que mira hacia atrás. Entre esas dos miradas crece un mundo que se fue, pero también la vibración de algo más impreciso y permanente que D’Halmar consigue poner en palabras mientras camina por las calles de Chillán, tres años después del terremoto del 39: “… nos siguió pareciendo como si ese Chillán desaparecido y resurgido del propio polvo de su ruina, obedeciera también al impulso misterioso de una voluntad menos efímera que los mortales y, en definitiva, más sólida que los inmortales. Pasábamos furtivamente las generaciones, entre una corta jornada y una noche interminable, y volvía a alzarse la Ciudad, para eternizar en piedra el sueño de nuestras sombras. En primer término, valía la pena vivir y, en último término valía la pena morir”.