Marx, el revolucionario

Tras una serie de penurias económicas, que incluso hicieron que cuando murió su hija Franziska tuviera que pasar el día del funeral corriendo en busca de dinero para pagar al sepulturero, Karl Marx llegó a Londres, un hervidero de refugiados políticos y conspiradores, para escribir su obra cumbre: El capital. La biografía de Jonathan Sperber es consciente de que sus ideas ya no están dando forma al mundo, pero en este ensayo Terry Eagleton argumenta que las ideas de Marx sirven mucho para explicar por qué el capitalismo no está al mando de los sucesos. “La generación más joven hoy en día puede no estar formada por marxistas con tarjeta de identificación, pero una parte considerable de ella es creciente y vociferantemente anticapitalista”.

por Terry Eagleton I 11 Junio 2021

No muchas de las ideas de Karl Marx eran originales. El concepto de comunismo fue conocido en el mundo antiguo, mientras que la noción de revolución es probablemente tan vieja como la política. Hay quienes creen que Marx inventó la clase social, pero él mismo no forma parte de ese bando. Quizá fue la idea de la lucha de clases la que debería haber patentado; pero también esta había sido durante mucho tiempo algo habitual para fastidiar a los dueños de minas y a los campesinos rebeldes, si no siempre a los teóricos políticos. Su visión de la historia como una sucesión de modos de producción era un lugar común de la Ilustración, y Hegel anticipó gran parte de su pensamiento.

¿Qué hay de la convicción de Marx de que el factor decisivo en la vida social es el económico? Incluso si él hubiese sido el primero en llegar a esta perspectiva, lo cual es dudoso, de ninguna manera es privativa suya. Hay muchos estadounidenses que usan la frase “el balance final” para referirse a la cuestión que todo lo determinan los dólares, lo cual sugiere que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos son marxistas innatos o que la opinión de Marx sobre la cuestión es ampliamente aceptada. Cicerón declaró que el Estado existía para proteger la propiedad privada, una muestra ortodoxa de doctrina marxista. Sigmund Freud, nada amigo del marxismo, sostenía que sin la necesidad de trabajar, los hombres y las mujeres solo pasarían sus días en medio de interesantes y variadas posturas de gratificación erótica. Fue la necesidad de sobrevivencia material lo que los impulsó a abandonar el principio del placer por sus bancos y fábricas de algodón.

Marx, para quien el socialismo no era un asunto sobre el trabajo sino sobre el ocio, pensaba que era posible reorganizar nuestros recursos de manera que los hombres y las mujeres pudieran ser liberados tanto como fuera posible de las formas de trabajo más degradantes (aquellos que tienen objeciones morales a tener que trabajar, deberían unirse a sus partidos comunistas locales de inmediato). Para su camarada socialista Oscar Wilde, ellos pasarían además su tiempo libre relajándose con prendas sueltas carmesí, sorbiendo absenta y recitando Homero unos a otros. Marx, en una venerable tradición judaica, era un pensador enérgicamente ético, uno que captó el punto de que la moralidad es principalmente una cuestión de aprender a cómo disfrutar; hombres y mujeres, pensó, estaban en su mejor momento cuando eran capaces de darse cuenta de sus poderes y capacidades únicas como deliciosos fines en y para sí mismos. Si todas las personas tuvieran la libertad de hacer esto, sin embargo, tendrían que encontrar alguna forma de hacerlo recíprocamente. Tendrían que realizarse en y a través de la realización de los demás. El comunismo para Marx era una especie de amor político.

Al final, Marx no era ni un economista ni un estratega político, sino un pensador formidablemente erudito en la gran tradición humanista europea. Su corazón estaba con Goethe y Heine, no con la proporción de capital fijo a variable.

Marx no habría estado particularmente consternado, uno sospecha, al oír que la mayoría de sus ideas no eran originales. Esto no es porque pensara que la innovación estaba sobrevalorada, sino porque pensaba que las ideas lo estaban. Los marxistas más prominentes en estos días son académicos, mientras que el propio Marx nunca tuvo un puesto universitario (aunque sí tenía un doctorado en filosofía antigua; y estaba más calificado para una carrera académica que W. B. Yeats, quien una vez fue rechazado para un puesto en el Trinity College de Dublín, porque escribió incorrectamente la palabra “profesor” en su solicitud). Una de las citas literarias favoritas de Lenin era del Fausto, de Goethe —“Toda teoría es gris, querido amigo, y verde es el dorado árbol de la vida”— y uno puede imaginar fácilmente a Marx poniendo las mismas palabras sobre su escritorio. Él era un humanista romántico con una pasión por lo sensitivamente específico; y aunque veía la necesidad de conceptos abstractos, los consideraba frágiles y anémicos en comparación con la rica complejidad de lo concreto. Esta fue una de las razones por las que trató el concepto de igualdad con cierta cautela. Las evidentes desigualdades sociales deben, por supuesto, ser abolidas, pero no de una manera que pase por encima de las diferencias humanas.

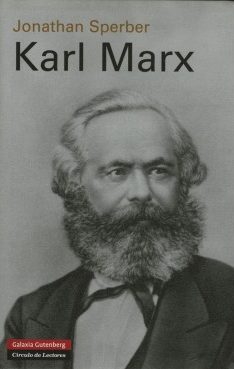

Marx gastó gran parte de su vida como periodista radical y activista político, y el propósito de la biografía de Jonathan Sperber es devolverlo a su contexto histórico. En este sentido, entonces, el libro es un estudio materialista de un pensador materialista. Sperber no es un discípulo que mira con ojos humedecidos al maestro, sino que lo trata más bien como Marx trataba a los seres humanos, considerándolo primero y sobre todo como un agente práctico. Hay, sin embargo, una cierta paradoja aquí. Estamos interesados en la vida de Marx por su obra, pero el libro de Sperber empuja su obra al trasfondo para hacer espacio a la vida. Esto es verdad respecto de la mayor parte de las biografías intelectuales, que son en este sentido un género curiosamente autodestructivo. Como la mayoría de los historiadores, Sperber no es muy impresionante en el campo de las ideas, aunque hace un esfuerzo valiente y ligeramente superficial al resumir algo del pensamiento de Marx a medida que avanza.

Es cierto que a veces podemos hacer descubrimientos sobre la vida de un escritor que transforman radicalmente nuestro sentido de su obra. Si una biografía de Thomas Hardy revelara que nunca había visto una vaca, o una historia de la vida del Cardenal Newman nos informara que regentó un muy exitoso burdel en su college de Oxford, podríamos acercarnos a sus escritos con nuevos ojos. Por lo general, sin embargo, las biografías de escritores y pensadores no hacen nada tan impactante. En su lugar, nos cuentan lo que su biografiado desayunó o usó en un baile de disfraces, hechos que son de interés debido a lo que él o ella escribió o pensó, pero que de cualquier forma no tienen nada que ver con aquello. Marx es un caso bastante diferente, ya que él creía en una unidad entre teoría y práctica. Aun así, no existe una relación sencilla entre las ideas de Marx y su existencia material.

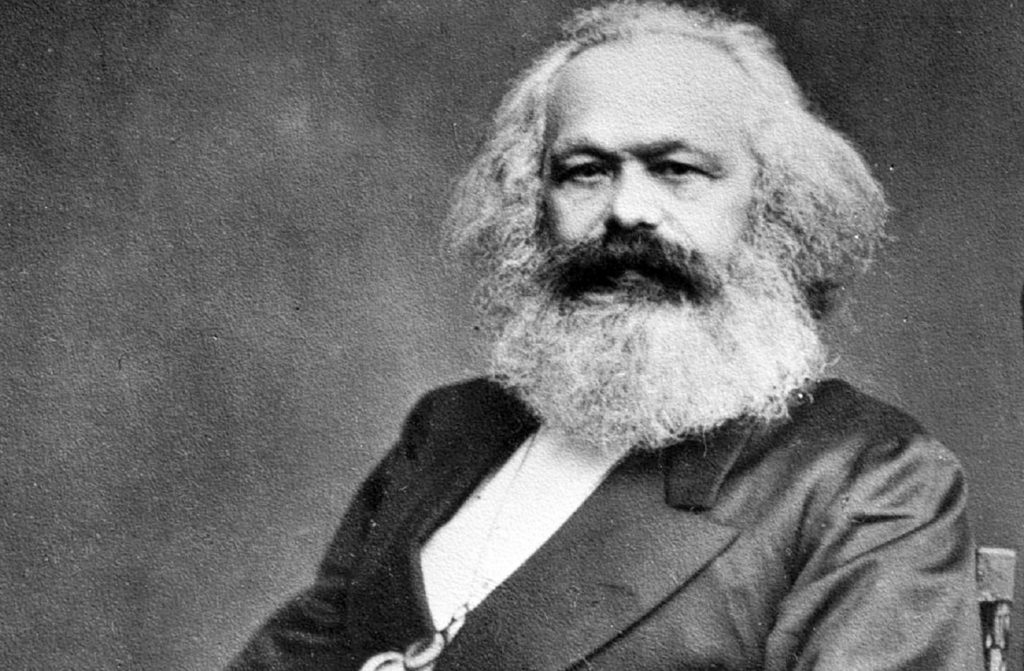

Nacido en 1818, Marx era hijo de un abogado judío que se convirtió al protestantismo para continuar practicando el derecho en su antisemita patria prusiana. El padre de Marx fue un valiente activista contra la intolerancia, y le habría dolido saber que su hijo más tarde declararía que “la fe israelita me parece repulsiva”. La madre de Marx era una holandesa con poderes psíquicos que predijo el momento de su propia muerte, incluso la hora. La clarividencia parece haber funcionado en la familia: el propio Marx a veces escribe como si el futuro estuviera predeterminado, aunque él no reclamó tener poderes paranormales para hacerlo así.

¿Hay alguna forma de pasar de las necesidades y capacidades del cuerpo a la política, la ética y la cultura? No es seguro que exista; pero imaginarla es una empresa tremendamente emocionante, una que Marx lanzó a una edad escandalosamente precoz en sus manuscritos de París.

Como estudiante de derecho siguiendo las huellas de su padre, primero en Bonn y luego en Berlín, el joven y bohemio Marx era algo así como un alborotador y un borracho. Era, sin embargo, lo bastante respetable socialmente como para casarse con Jenny von Westphalen, hija de una distinguida y aristocrática familia prusiana. La pareja parecía incongruente a algunos de sus amigos, con Marx, un plebeyo peludo y moreno de procedencia sospechosamente semítica, interpretando a la Bestia para la teutónica Bella de Jenny. Él siempre estuvo un poco tontamente orgulloso de los orígenes de clase alta de su esposa, aunque Sperber sospecha que la nobleza de los Westphalen era algo engañosa. Que Jenny fuera cuatro años mayor era otra característica escandalosa del matrimonio. Como Sperber comenta, la unión “violó las normas aceptadas de masculinidad y de las relaciones entre los sexos”. El ser más joven que tu esposa, se pensaba en esa época, era vergonzosamente emasculante, algo así como ser menos educado que tu sirviente. A juzgar por una enigmática carta enviada por Jenny a Karl, la pareja también parece haber tenido relaciones sexuales prematrimoniales, lo que era bastante común entonces entre las masas rurales y urbanas, pero “un comportamiento prácticamente inconcebible para la muy decente hija de un alto funcionario del Estado prusiano de una gazmoña ciudad de provincias”. El inconformismo claramente comenzó en el hogar, como sucedió con el más tarde colaborador de Marx, Friedrich Engels, quien tomó a una mujer de clase obrera como su amante (el hecho de que ella fuera de origen irlandés sugiere una maravillosa y conveniente combinación de las simpatías de clase y las anticolonialistas).

El joven Marx comenzó su carrera asegurándose un puesto en un periódico radical en Alemania. El periodismo le proporcionaría por el resto de sus días una oportuna alternativa a la academia, por un lado, y a la militancia en la lucha callejera, por el otro. Con todo, le tomó algún tiempo a este Joven Hegeliano convertirse en un marxista completamente abonado. Cinco años antes de que escribiera el Manifiesto comunista, se le podía encontrar “abogando por el uso del ejército para reprimir el levantamiento de los trabajadores comunistas”. Las ideas comunistas, escribió, eran verdaderamente peligrosas y podían “derrotar nuestra inteligencia, conquistar nuestros sentimientos”. Es como si Darwin hubiera expresado su creencia en Adán y Eva al borde mismo de la publicación de El origen de las especies. Habiéndose convertido en marxista, Marx entonces famosamente negó que él fuera uno.

Durante la mayor parte de la vida de Marx, mucho de su tiempo y el de Jenny fue dedicado a mantener a los iracundos acreedores alejados de la puerta. Una vez comentó que nadie había escrito tanto sobre el dinero mientras poseía tan poco. Su pobreza, sin duda, era de un tipo adecuadamente refinado. Como señala Sperber, “excepto en una desastrosa ocasión, nunca se propuso que Jenny se encargara de la casa para él”. Además, siempre había uno o dos desaseados sirvientes para ser contratados. La pareja podía incluso dar con la extraña institutriz para su creciente prole. Pero el conocimiento de Marx de la escasez material era mucho más que teórico. Era una cuestión de cuándo debía pagar al carnicero, no solo de las contradicciones del capitalismo. Tres de sus hijos murieron al nacer o en la infancia, en minúsculos departamentos y barrios marginales. Cuando su hija Franziska se unió a esta macabra compañía, se nos dice que “tuvo que pasar el día del funeral corriendo en busca de dinero para pagar al sepulturero”. Fue el capitalismo el que finalmente fue a su rescate financiero en la forma de Engels, el donjuán hijo del dueño de una fábrica de Manchester, quien en los días previos a la existencia del correo certificado cortaba los billetes de banco a la mitad y los enviaba a su necesitado colega en sobres separados. Durante su tiempo en Inglaterra, Marx también se mantuvo a flote por sus artículos para el New York Tribune, entonces el principal periódico de los Estados Unidos.

Las clases medias han demostrado ser no solo la fuerza más vibrantemente emancipadora de la historia, sino también la más brutalmente explotadora. Sus preciosos logros estaban llenos de sangre por todas partes. Estos dos aspectos de la narrativa capitalista de la clase media eran, en opinión de Marx, tan inseparables como los dos lados de una hoja de papel.

La Europa políticamente turbulenta de la década de 1840 significó que este agitador incansable estuviera constantemente sobre la marcha. Expulsado de París como disidente político, Marx estuvo varado por un tiempo en Bruselas, donde se reunió con otros refugiados políticos y formó vínculos con una sociedad secreta de artesanos. Fue arrestado y encarcelado por las autoridades belgas y cambió sus actividades a Colonia. Durante 1848, el año de las revoluciones europeas, su activismo político se profundizó dramáticamente. Sperber comenta que Marx fue, “por primera y última vez en su vida, un revolucionario insurgente: editando en un estilo descarado, subversivo, la Nueva Gaceta Renana; convirtiéndose en un líder de los demócratas radicales de la ciudad de Colonia y de la Renania prusiana; tratando de organizar a la clase obrera en Colonia y en toda Alemania”. Los revolucionarios a menudo son ridiculizados por sus falsas profecías de insurgencia masiva, pero tan pronto como Marx había pronosticado esa agitación en el Manifiesto comunista, ella estalló en una nación europea tras otra. Después de ser expulsado de su Alemania natal, consideró navegar a América, pero no pudo reunir la tarifa del barco. En cambio, fue a Inglaterra en 1849, después de haber cambiado un país por otro por última vez. La crítica más feroz del capitalismo industrial estaba ahora en el lugar donde todo había comenzado.

En un Londres atiborrado de refugiados políticos pendencieros, sus esperanzas de revolución frustradas por la supresión de los levantamientos continentales, el desfinanciado Marx encontró su cabal aislamiento personal y político. Por el resto de su vida iba a permanecer apátrida, al haber renunciado a su ciudadanía prusiana, pero también al habérsele negado el estatuto de súbdito británico. Si el proletariado, como él declaró, no conocía patria, tampoco lo hizo su campeón. Cuando Marx anunció su apoyo a la Comuna de París de 1871, el gobierno británico dejó en claro a este intruso que no era bienvenido en su territorio. No obstante, la reputación de Marx creció hasta el punto de que se convirtió en una leyenda en vida. Incluso la reina Victoria mandó a un enviado personal para reunirse con él, un dignatario con un nombre espléndido que ni siquiera Dickens podría haber inventado: Sir Mountstewart Elphinstone Grant Duff. Al escucharlo anunciado, Marx bien pudo haber asumido que lo estaba visitando un comité.

Fue en Londres que Marx produjo la obra (El capital) que lo hizo mundialmente famoso. La hizo, sin embargo, con cierta renuencia. Trabajar en “esta porquería económica”, como alguna vez la llamó con desprecio, era una obligación que sentía que debía a los que se encontraban en el lado viscoso del sistema capitalista, pero también evitó que escribiera su gran libro sobre Balzac. Al final, Marx no era ni un economista ni un estratega político, sino un pensador formidablemente erudito en la gran tradición humanista europea. Su corazón estaba con Goethe y Heine, no con la proporción de capital fijo a variable. Pero la alta conciencia moral de esa tradición lo obligó a suspender sus búsquedas humanas en nombre de la humanidad. Perseguido a lo largo de su vida por las hemorroides, los dientes podridos, las afecciones hepáticas y los carbuncos terriblemente dolorosos, murió en 1883, probablemente debido a una mezcla de tuberculosis, exceso de trabajo y pena por la muerte de su hija Jenny, que no había alcanzado la edad de 40 años.

La personalidad que emerge del libro de Sperber —jovial, pudibunda, de buen corazón, sarcástica, amante de los niños, autocrática, virulenta en la disputa política— es suficientemente familiar desde estudios anteriores. Sperber escribe sobre la “arrogancia intelectual y las inclinaciones tiránicas” de Marx, así como sobre su tendencia a la “mezquindad facciosa”. En lo que el libro sobresale es en su recuento escrupulosamente detallado de su sujeto desde la cuna hasta la tumba, así como en su juicioso rechazo a demonizarlo o idealizarlo. Hay algunos pocos resbalones menores. Los terratenientes que gobernaron Irlanda en la época de Marx no eran ingleses sino angloirlandeses. La costumbre británica de llamar “bobbies” a los oficiales de policía desapareció hace cerca de medio siglo. El antropólogo Claude Lévi-Strauss era más marxista de lo que Sperber imagina. La frase “Trier permanece hoy, incluso como era en la juventud de Marx, una ciudad muy vieja”, no muestra al autor en su punto más intelectualmente agudo. Y la prosa de Sperber en ocasiones puede ser de pie plano, en contraste con el estilo animado e ingenioso del Karl Marx, del inglés Francis Wheen, que apareció hace una docena de años.

Aprovechar la máquina productora de riqueza de las clases medias, creía Marx, era la única forma de sentar las bases para el socialismo. Solo podrías ser socialista si eras razonablemente acomodado. O si no lo eras, entonces debían serlo algunos vecinos bien dispuestos.

El relato de Sperber acerca de Marx reconoce las diversas influencias sobre su obra, desde Hegel y Feuerbach, hasta el pensamiento democrático radical de su época. Sin embargo, nos entrega poca noción de cómo él llegó a una revolución en las ideas, así como a pedir una en la realidad. ¿Qué es, entonces, lo verdaderamente innovador de Marx? Aparte de algunas reflexiones más bien esotéricas sobre las fuerzas y las relaciones de producción, hizo al menos dos contribuciones sorprendentemente originales al pensamiento humano. La primera fue romper con gran parte de la filosofía anterior al ver a los individuos principalmente como agentes prácticos. Que esto suene bastante poco destacable es un signo de cuán obtusos pueden ser los filósofos. ¿Cómo se vería la narración humana, se pregunta a sí mismo, si partiéramos desde los hombres y las mujeres no como espíritus contemplativos, sino como individuos autodeterminados que crean una historia en común y que necesitan hacerlo así debido a la naturaleza de sus cuerpos? ¿Hay alguna forma de pasar de las necesidades y capacidades del cuerpo a la política, la ética y la cultura? No es seguro que exista; pero imaginarla es una empresa tremendamente emocionante, una que Marx lanzó a una edad escandalosamente precoz en sus manuscritos de París y que luego más o menos abandonó bajo la presión de sus investigaciones económicas.

El otro movimiento original de Marx fue identificar el capitalismo como un sistema histórico específico, impulsado por sus propias leyes peculiares. Ya no era simplemente el color invisible de la vida cotidiana, demasiado cerca del globo ocular como para ser objetivado. Lo que hizo a este respecto fue exactamente lo que las crisis del capitalismo —como la de 2008— tienden a hacer. Tales crisis resultan embarazosas para quienes manejan el espectáculo, no solo porque implican algunas personas hurgando en los tarros de basura mientras otras llenan sus Cadillacs. También son embarazosas porque al desahogar el funcionamiento del sistema, revelan la desagradable verdad de que el sistema representa una forma particular de hacer las cosas entre un rango de otras posibilidades. Si el pasado hizo las cosas de otra manera, el futuro también podría. Es mucho más simple pretender que los incas intercambiaron futuros como nosotros, o que los antiguos asirios perdieron el sueño por la alarmante magnitud de su déficit.

Marx pudo haber mostrado los límites del sistema capitalista, pero de ninguna manera fue un oponente fanático de él. Según el punto de vista admirativo de Marx, las clases medias habían transformado la faz de la Tierra en el breve lapso de unos pocos siglos y habían barrido los anciens régimes a los basureros de la historia (es cierto que uno o dos vestigios de ese pasado fueron descuidadamente dejados pasar —el Príncipe Carlos, por ejemplo—, pero por lo demás el trabajo fue notablemente minucioso). Estas criaturas sobrias y prudentes habían derrocado a las autocracias, liberado a los esclavos, habían desmantelado imperios, inventado los derechos humanos, introducido el feminismo y la democracia liberal, habían producido una resplandeciente cultura artística y establecido los fundamentos para la comunidad global. Es cierto que habían tenido sus catástrofes: hambrunas, guerras mundiales y cosas por el estilo. De hecho, han demostrado ser no solo la fuerza más vibrantemente emancipadora de la historia, sino también la más brutalmente explotadora. Sus preciosos logros estaban llenos de sangre por todas partes. Estos dos aspectos de la narrativa capitalista de la clase media eran, en opinión de Marx, tan inseparables como los dos lados de una hoja de papel.

Para Marx, el socialismo no democrático era una contradicción en los términos, algo como la frase ‘ética empresarial’. El socialismo era cuestión de tomar en serio la democracia en la vida diaria, más que limitarlo a un conjunto de procedimientos gubernamentales puramente formales.

Aprovechar la máquina productora de riqueza de las clases medias, creía Marx, era la única forma de sentar las bases para el socialismo. Solo podrías ser socialista si eras razonablemente acomodado. O si no lo eras, entonces debían serlo algunos vecinos bien dispuestos. De lo contrario, terminarías en lo que Marx llamó cáusticamente “escasez generalizada”, cuyo nombre histórico resultó ser “estalinismo”. El desarrollo de producción material a partir de un nivel tristemente bajo es una tarea ardua; y si uno ha eliminado el motivo que hizo que un proyecto de este tipo fuera tan asombrosamente exitoso bajo el capitalismo, a saber, la codicia, es probable que un Estado brutalmente autoritario deba intervenir y forzar a las personas a acometer a punta de rifle lo que serían reacios a llevar a cabo de manera voluntaria. Marx, cuya visión de las naciones “atrasadas” podría ser, en el mejor de los casos, poco ilustrada y, en el peor, racista, nunca imaginó ni por un momento que se podría construir el socialismo en una sociedad aislada, asediada e indigente. El socialismo rápidamente daría paso a la tiranía estatal. Hay quienes hablan de socialismo democrático, pero esto a los ojos de Marx era una tautología. Para Marx, el socialismo no democrático era una contradicción en los términos, algo como la frase “ética empresarial”. El socialismo era cuestión de tomar en serio la democracia en la vida diaria, más que limitarlo a un conjunto de procedimientos gubernamentales puramente formales. Los seres humanos podrían hacer un mal uso de su libertad en este punto, pero no serían completamente humanos sin ella.

Curiosamente, Sperber presta mucha atención al trabajo de un hombre cuyas ideas considera irrelevantes hoy en día. “La visión de Marx como un contemporáneo cuyas ideas están dando forma al mundo moderno”, escribe, “ha llegado a su fin”. Como figura, Marx es de interés histórico solamente, y este libro ha venido más a enterrarlo que a elogiarlo. Es cierto que las ideas de Marx ya no están exactamente dando forma al mundo, pero también es cierto que tienen mucho que explicar de cómo el capitalismo no está al mando de los sucesos. La generación más joven hoy en día puede no estar formada por marxistas con tarjeta de identificación, pero una parte considerable de ella es creciente y vociferantemente anticapitalista. Esto no quiere decir que pueda entregar un resumen convincente del modo de producción asiático. Más bien quiere decir que se ha rebelado ante la perspectiva de que el Estado use la riqueza arduamente ganada de sus ciudadanos para rescatar a un grupo de mafiosos financieros, y no está convencida de que esta sea la única forma concebible de dirigir una economía moderna. Cada verano, en Gran Bretaña, miles de jóvenes marxistas, algunos de ellos trabajadores que sacrifican sus vacaciones, se reúnen para discutir la posibilidad de una forma menos brutal y obscenamente desigual de dirigir nuestros asuntos civiles.

Si Sperber envía a Marx al museo, en gran parte es porque piensa que el capitalismo de la época de Marx está demasiado alejado del sistema que hoy conocemos para seguir siendo importante. Las ideas de Marx, nos informa, “pertenecían principalmente al siglo XIX”. Pero también lo eran las de Darwin. Los Estados Unidos han cambiado enormemente desde los días de Paine y Jefferson; ¿también Sperber los considera de interés puramente académico? Las ideas de Jesús nos llegan desde una época incluso anterior, pero pocos estadounidenses lo considerarían como una buena razón para rechazarlas de plano. El capitalismo sin duda ha sufrido algunos cambios trascendentales desde la época de Marx. Es más global de lo que era, más capaz de colonizar los escondrijos íntimos del espíritu humano, aún más flagrante en sus desigualdades, y sigue susceptible a las crisis. La búsqueda de ganancia aún gobierna la mayor parte del mundo, dando lugar a la guerra imperial, el trabajo infantil y los guetos pestilentes. Es posible que el proletariado ya no esté concentrado en las fábricas de Occidente, pero su presencia es tan palpable como siempre en los talleres del Sur y del Este. En resumen, estamos tan lejos de yacer tirados por ahí en prendas sueltas carmesí como siempre lo hemos estado.

Artículo aparecido en la revista Harper’s, publicado con autorización del autor. Traducción: Patricio Tapia.

Karl Marx, Jonathan Sperber, Galaxia Gutenberg, 624 páginas, $24.000.