El hombre que se hacía humo

En el panteón nacional de los “grandes hombres” que empezó a levantarse a mediados del siglo XIX, Manuel Rodríguez ocupó un lugar destacado. Sus múltiples facetas, que le permitieron moverse dentro de todo el espectro social, lo erigieron en símbolo de los anhelos compartidos, en “la encarnación del pueblo chileno”. De la información que hoy se maneja es difícil separar el mito de la realidad, pero tal vez importe menos aclarar los detalles de su historia que entender el motivo de su elevación a la categoría de arquetipo nacional.

por Manuel Vicuña I 22 Marzo 2018

La fama le viene de sus labores como patriota infiltrado en las líneas enemigas en los años de la reconquista española. Entonces recorre el territorio como jefe de una partida de montoneros y se cuela en Santiago o en otro pueblo cualquiera, burlando a las autoridades que le habían puesto precio a su cabeza. Sin dar pasos en falso, cumple las tareas de inteligencia de un espía al servicio de San Martín, que en esa época (1816-1817) prepara el cruce de los Andes con el ejército reunido en Mendoza.

Los realistas hicieron todo lo posible por atraparlo. En vano alentaron la delación y atemorizaron a sus colaboradores. Nadie lo traicionó. Tampoco los investigadores han podido darle caza en la polvareda de los archivos. Descontando las conjeturas, sabemos que fue hijo de un modesto funcionario, que ejerció de abogado, que padeció una pobreza relativa pero agraviante, que fue elegido diputado para el primer Congreso, y que vivió y también murió a la sombra de José Miguel Carrera, de quien fuera compañero de estudios y secretario.

El tenue rastro documental de su paso por el mundo quedó opacado por la exuberancia de la tradición oral. Las leyendas que se echaron a correr se fueron infiltrando en la memoria, haciendo difícil separar sus acciones reales de los episodios ficticios. Los relatos de sus actos de desafío, la aparente ubicuidad de su presencia en el territorio y su capacidad para esfumarse, alimentaron murmuraciones sobre su vínculo con la hechicería.

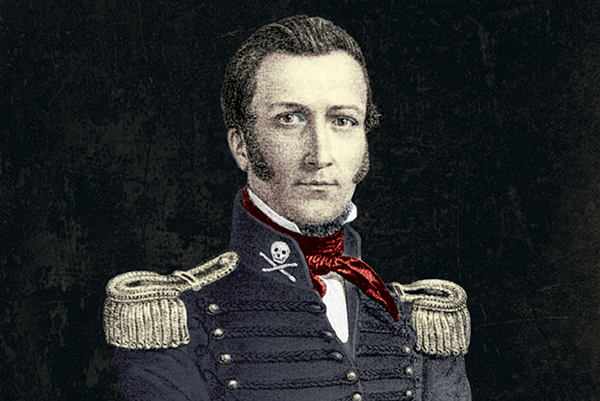

En el panteón nacional de los “grandes hombres” que empezó a levantarse a mediados del siglo XIX, Manuel Rodríguez ocupó un lugar destacado. En su origen, el género biográfico se abocó al retrato de las “glorias” de la Independencia, porque en ese proceso se creyó distinguir el escenario ideal para la irrupción de la figura del individuo como catalizador de la nación. Sin esos mitos fundacionales, se comprometía la fragua del republicanismo. La gloria de sus “héroes” y de sus “varones claros”, decretó Andrés Bello, forma el patrimonio de los países libres.

Bajo esta lógica sacra, en 1854 se publicó una Galería nacional o colección de biografías y retratos de hombres de Chile. Guillermo Matta, poeta y político radical, se ocupó de Rodríguez con un texto que fundó la perdurable épica del personaje: Manuel Rodríguez como un héroe clásico, un clarividente con voluntad de acero, que colinda con lo humano al mismo tiempo que se adentra en lo divino. Desde entonces se transformó en un símbolo que encarna fuerzas colectivas. De ahí la fascinación por el personaje. Tal vez importe menos aclarar los detalles de su historia que entender el motivo de su elevación a la categoría de arquetipo nacional. Rodríguez representó un cruce de caminos, un punto de encuentro que ayudó a sostener la ficción de la emancipación como el súbito despertar de una comunidad armada con un propósito común.

Esta imagen idealizada ha pauteado el culto al personaje: circulando por el territorio de la geografía física y humana de Chile, Rodríguez ata cabos sueltos hasta configurar lo que se revela como un pueblo, en el sentido político del término. Un hombre que viene del mundo de la universidad, donde sobresale por su dedicación al estudio, su oratoria y el cultivo de las letras, se mueve con soltura entre la gente del pueblo; se asocia en los trabajos de la insurgencia con los campesinos, arrieros y bandidos; y así parece fundir las diferencias de cultura y de rango bajo el calor del fuego patriótico que él portaría, como un emisario, del campo a la ciudad, de la ciudad al campo. Pensando en esto, Vicuña Mackenna escribió algo que retomaron otros historiadores y que ha servido de inspiración tanto a la derecha fascista de Patria y Libertad, como a la izquierda enardecida del Frente Patriótico: la idea de Manuel Rodríguez como “la encarnación del pueblo chileno (…) el símbolo del Chile criollo y democrático”.

Esta convicción alienta la biografía que publicó Ricardo Latcham en 1932. Ahí Rodríguez es el patricio pobre, el hombre educado, el abogado ambicioso, que desde niño se va familiarizando con la plebe a impulsos de una audacia hedonista, de un genio nocturno y zafado, hasta transformarse en alguien que desacata los encuadres del mundo tradicional y por eso mismo logra cruzar las fronteras sociales: los ricos y los pobres, los letrados y los analfabetos, los vecinos de la ciudad y los habitantes del campo, la desafección de los salones y el malestar de la calle.

El mismo uso que Rodríguez hace del disfraz escenifica, en su propia persona, ese tránsito entre identidades. Un fraile. Un artesano. Un campesino. Un hacendado. Un minero. Un vendedor ambulante. Cada disfraz lo introduce en distintos círculos de interlocutores e incluso le permite conversar con sus enemigos. Hay una escena en la película El Húsar de la Muerte, en que San Bruno, jefe de los Talaveras, intenta imaginarse el rostro de Rodríguez, el rival cuya captura ambiciona, y solo visualiza un hombre que alterna apariencias, todas conjeturales. Un mutante.

A Manuel Rodríguez lo mataron para ahorrarse problemas, en 1818, simulando una fuga en plena noche, mientras era trasladado, como prisionero, a las cercanías de Valparaíso. Los Carrera, fusilados. Rodríguez, asesinado. A esto podría llamársele la poda sangrienta del tronco de la Independencia.

Rodríguez no apreciaba a los chilenos. ¿Por qué jugársela por gente que te revienta? Misterio. A partir de su experiencia de insurgente concluyó que el “primer rango de Chile” era “despreciable”, pusilánime, oportunista, fatuo. La “gente media (…), torpe, vil, sin sistema, sin valor, sin educación y llena de la pillería más negra. De todo quieren hacer comercio, en todo han de encontrar un logro inmediato y si no, adiós promesas, adiós fe; nada hay seguro en su poder; nada secreto”. A la “plebe” y a las “castas” les reservó algo mejor, aunque desconfiaba de su colaboración, dada su proclividad, dijo, a la borrachera y a la “facilidad de lengua”. En 1816, escribió: “Los chilenos no tienen amor propio ni la delicada decencia de los libres. La envidia, la emulación baja y una soberbia absolutamente vana son sus únicos valores nacionales”.

Podría pensarse que también es un símbolo que absorbe el destino de otros insurgentes. Esto se olvida, pero un historiador como Barros Arana nunca lo perdió de vista: ya en la primavera de 1815 empezaron a filtrarse por los boquetes de la cordillera los espías de San Martín, campesinos, soldados rasos y arrieros anónimos primero, luego oficiales cuyos nombres “ilustres” sí registran los documentos, y recién entonces, Manuel Rodríguez. Todos vienen a lo mismo: a propagar el descontento, a captar recursos, a obtener noticias sobre las fuerzas del enemigo, a tender cortinas de humo sobre la situación de los emigrados y el ejército libertador, y a hostilizar al gobierno realista.

Hay otra fuente que mantiene vivo el mito de Rodríguez: el hechizo que despierta el secreto, la clandestinidad y la conjura. La relación entre complot y política tuvo días de gloria en la historia revolucionaria del siglo XIX, con la proliferación de sociedades secretas y la irrupción del conspirador profesional, esa criatura inmersa en los ambientes bohemios de las ciudades, que hace de la taberna la sede de la conjura y quiere trasmutar el manso descontento proletario en súbitos estallidos populares. Marx y Engels fijaron su mirada en ese tipo humano, y a sus miembros los llamaron, con la displicencia del comunismo científico, “alquimistas de la Revolución”.

Rodríguez se emparenta con esa familia. Antes y después de ser espía y guerrillero, destacó por su adicción a la intriga: siempre estaba tramando algo, participando en conciliábulos, maquinando en una época de transición sacudida por las tensiones regionalistas y las rivalidades entre clanes familiares. O’Higgins y José Miguel Carrera, de cuyo bando formó parte, lo apresaron debido a sus retos a la autoridad de turno.

Cuando dejó de serles útil, San Martín y O’Higgins hicieron cuanto pudieron por sacarlo de escena, con destinaciones diplomáticas o viajes que no lograban encubrir la figura del destierro. San Martín le llamó “bicho malo” y ambicionó darle el “golpe de gracia”. En respuesta a ese deseo, O’Higgins concluye, tajante: “Acabar de un golpe con los díscolos. La menor contemplación la atribuirán a debilidad”. En ese tiempo de liderazgos en pugna e incertidumbre política, Rodríguez le habría dicho a O’Higgins: “Soy de los que creen que (…) los gobiernos republicanos deben cambiarse cada seis meses o cada año a lo más, para que de este modo nos probemos todos, si es posible, y es tan arraigada esta idea en mí, que si fuera Director y no encontrase quién me hiciera la revolución, me la haría yo mismo”.

Esa pasión subversiva terminaría por condenarlo. Rodríguez amagaba la tranquilidad pública. Lo mataron para ahorrarse problemas, en mayo de 1818, simulando una fuga en plena noche, mientras era trasladado, como prisionero, a las cercanías de Valparaíso. Los Carrera, fusilados. Rodríguez, asesinado. A esto podría llamársele la poda sangrienta del tronco de la Independencia.

Se sigue disputando quién fue el autor intelectual, quién el ejecutor material, y si lo mataron con un disparo por la espalda y remate de bayonetas, o a culatazos. Lo cierto es que los implicados directos, militares encargados de su custodia, quedaron impunes. Pero a la familia de Rodríguez no le cupo duda del último responsable: O’Higgins.

Guillermo Matta, el primer biógrafo de Rodríguez, sabía que la historia reciente de Chile era un campo minado. Admitió que los odios heredados entre los bandos patriotas se habían transmitido de generación en generación. “Estoy seguro”, afirmó, “que no ha sido tan rabioso y encarnizado el odio entre O’Higgins y Carrera como lo es entre sus herederos”. Otros advirtieron lo mismo. Para abrirse paso en ese ambiente caldeado, Vicuña Mackenna definió la historia bien documentada como el único árbitro imparcial capaz de calmar las broncas del pasado.

En la década de 1850, la historiografía chilena era una disciplina que recién empezaba a validarse. Para lograrlo, apeló al rigor de la investigación empírica y a la idea del archivo como santuario del pasado. A toda nación le urge una historia convocante; siempre hacen falta relatos capaces de neutralizar los desechos tóxicos de su propia historia íntima: conflictos civiles, discordias regionales, destierros y conspiraciones, elecciones amañadas, muertos irredentos, desigualdades flagrantes, alzamientos. Los historiadores de esos días solían concebirse como jueces en el reino de los muertos: había que emitir veredictos fundados y ejercer una justicia póstuma ante el tribunal de la opinión pública. Solo de esta forma la historia escrita podría ser la preceptora de la república.

Todo esto (el historiador como magistrado de la república, la historia como pesquisa orientada a administrar justicia, la investigación documental como aproximación tentativa a la escena del crimen) acompañó la entrada al panteón nacional de Rodríguez, cuyo asesinato abonó su prestigio. En esa turbia maniobra política se quiso ver el signo de un martirio, una muerte por causa de algo mayor, de algo trascendente: un credo liberal, una pulsión democrática, un brote libertario.