Libros fuertes

“Un libro fuerte es eso: uno en que un escritor penetra en las tinieblas interiores, en sus temores y obsesiones, para alcanzar de ese modo el más alto conocimiento de sí mismo, no la comprensión ni mucho menos la indulgencia. Baudelaire sintió un día que lo rozaba ‘el viento del ala de la estupidez’, y con esa frase de sus papeles íntimos nació un género”.

por Bruno Cuneo I 11 Agosto 2022

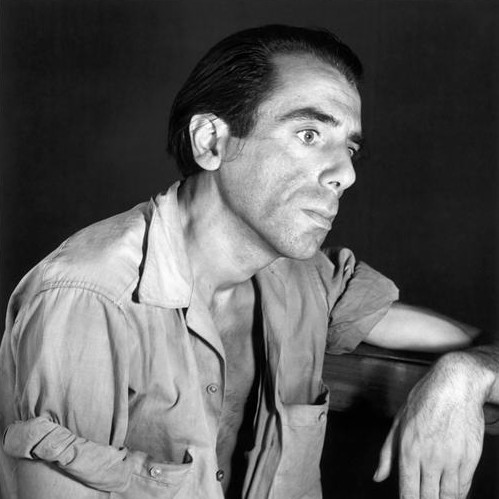

Ya nadie recuerda mucho al dramaturgo Arthur Adamov. Yo mismo no he visto ni leído ninguna de sus obras, filiadas en su momento al Teatro del Absurdo, etiqueta que sin embargo rechazaba. Raúl Ruiz llevó al cine una de ellas: El profesor Taranne (1953); la vi, pero Ruiz siempre hacía otra cosa con las cosas: no adaptaba, decía, sino que adoptaba la literatura que le interesaba y le servía como punto de partida para una deriva imaginaria con destino propio, impredecible. La parodia (1947) y El ping pong (1955) son otras dos de las piezas más conocidas de Adamov, pero a mí la única que me gustaría ver es una de sus comienzos: Manos blancas, de cinco minutos, en la que una pareja, montada sobre una silla, se limita a tomarse y soltarse de las manos, escenificando el drama de la separación, la bancarrota de los sexos. Pienso que el arte debiera ser así, brevísimo, un impulso que no puede durar mucho, y Ungaretti pensaba lo mismo de la poesía, que es de un laconismo entrañable.

Lo que sí he leído de Adamov, y con mucho interés, son sus diarios y memorias, de cuya existencia me enteré hace años por una biografía de Samuel Beckett, otro maestro de la cohesión en lo exiguo, que las leyó una vez sorprendido. Son dos volúmenes –El hombre y el niño; Yo… Ellos– que se publicaron en francés entre los años 1968 y 1969, mientras que en castellano aparecieron juntos tres años después, en las ediciones de bolsillo de Cuadernos para el diálogo. Desde entonces, hasta donde sé, nunca más han vuelto a reeditarse, como El porvenir es largo, las memorias de Althusser, que fue durante un tiempo mi primera opción para esta columna, en la que quería hablar esta vez de un libro extranjero, descatalogado y, como siempre, pillado al azar en una librería de viejos.

Diré la verdad: tenía ganas también de escribir sobre un libro fuerte y este, como el de Althusser, es un libro fuertísimo; uno de esos en que un escritor se enfrenta a un “cuerno de toro” -la vida misma, según Leiris- y no puede, por lo mismo, resolverse frente a él con vanos pasos de bailarina. El inventario de los temas de Adamov es elocuente y haría salivar a un deprimido: traumas de infancia (padre detestable, madre adorable), decepciones profesionales (el núcleo de todo), fracasos amorosos (“los amores que se deshilachan”), alcoholismo (el medio escogido para la autodestrucción), ideaciones suicidas (“la horrible caminata a lo largo del Sena para saber en qué sitio el agua es más profunda”), horror sexual y masoquismo, rayano en la abyección y cuyo relato por momentos desconcierta: “No hay para mí placer más grande que el de sufrir en pleno rostro la afrenta [tacones] y el menosprecio de una mujer a la que menosprecio totalmente, permaneciendo esclavizado al vértigo del deseo que suscita en mí”. Un libro, en el fondo, sobre el infierno o los aspectos más sombríos del yo, sondeados con “imágenes de violento relieve”, por uno que fuera amigo íntimo de Artaud y admirador también de Kafka y de Pavese, que tampoco escatimaban en impresiones crudas.

¿Por qué querríamos leer a veces algo así, libros fuertes o crudos, en vez de dejarnos acunar por la imaginación lunar y las palabras placenteras o consoladoras? Para recordarnos tal vez que la negatividad forma parte del juego de la vida, que no es lisa ni satinada siempre, y tiene también estrías, rebabas y a veces hasta tumores.

¿Por qué querríamos leer a veces algo así, libros fuertes o crudos, en vez de dejarnos acunar por la imaginación lunar y las palabras placenteras o consoladoras? Para recordarnos tal vez que la negatividad forma parte del juego de la vida, que no es lisa ni satinada siempre, y tiene también estrías, rebabas y a veces hasta tumores. Adamov, de hecho, concibió su libro como un “proceso y apología de la neurosis” y el resultado fue un ejercicio de implacable lucidez frente al abismo (que lo conduciría finalmente al suicidio), testimonio de una época con menos likes y emoticones, cuando los escritores parecían no temer exhibirse desnudos, vulnerables y embebidos de una angustia tenaz, que si bien no cura, por lo menos profundiza. Un libro fuerte es eso: uno en que un escritor penetra en las tinieblas interiores, en sus temores y obsesiones, para alcanzar de ese modo el más alto conocimiento de sí mismo, no la comprensión ni mucho menos la indulgencia. Baudelaire sintió un día que lo rozaba “el viento del ala de la estupidez”, y con esa frase de sus papeles íntimos nació un género.

En nuestros días hay pocos libros como los diarios de Kafka y Pavese, El libro del desasosiego de Pessoa, La tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeyro o La tumba sin sosiego de Connolly, tal vez porque vivimos en una sociedad positiva, como dice Byung-Chul Han, cuya seña de identidad es lo pulcro, lo liso y lo impecable. Lo que más abunda, por lo mismo, son los libros de autoayuda, que insisten majaderamente en que el camino de la felicidad es obvio y cualquier desvío de él es imputable solo a nuestra falta de resiliencia; o los libros que se limitan a describir con parsimonia las pequeñas tribulaciones de un yo melifluo, que vive casi siempre en una cotidianidad irritante. El ejercicio de autoanálisis radical, en efecto, parece estar en retirada, y el de Adamov sorprende ante todo por esto: por su negatividad, su crudeza y su voluntad de nunca presentarse como un sujeto preclaro, virtuoso ni mucho menos como un winner. “Humillación”, de hecho, es la palabra que más se repite en sus escritos, como “ridículo” en los escritos de Pessoa.

De sus recuerdos de juventud y madurez, por ejemplo, escoge únicamente los más sombríos, para mostrar que “la luz del pasado es apenas menos despiadada que la luz del presente”, rara elección que consiste, por así decir, en comparar la voracidad de dos agujeros negros sin añorar la vida que pudo tragarse cada uno. Esos recuerdos preceden, además, a un diario que escribe en el hospital, donde ha ido a curarse de su alcoholismo, por lo que son recuerdos terminales y no le añaden a ese presente, como en Proust, ninguna luz consoladora.

Me interesa mucho también el modo en que están transcritos esos recuerdos: una nomenclatura seca, de períodos cortos, que hacen una fría y lapidaria descripción de los hechos vividos o padecidos: los traumas de la infancia y el exilio (Adamov era armenio), las penurias económicas y los difíciles comienzos en el teatro de vanguardia -enemigo del teatro burgués o dialogado-, la angustia sexual y la promiscuidad de sus encuentros eróticos con mujeres de “gesto duro y labios apretados”, enemigas de las que piden que se las acepte o se las proteja. El amor, en tanto, está reservado a una única mujer -El Bisonte-, pero su historia no carece tampoco de dramatismo y podría entenderse únicamente en Francia, que cuenta con una sólida tradición libertina.

El ejercicio de autoanálisis radical, en efecto, parece estar en retirada, y el de Adamov sorprende ante todo por esto: por su negatividad, su crudeza y su voluntad de nunca presentarse como un sujeto preclaro, virtuoso ni mucho menos como un winner. ‘Humillación’, de hecho, es la palabra que más se repite en sus escritos, como ‘ridículo’ en los escritos de Pessoa.

Los recuerdos y el diario clínico forman el primer volumen. El segundo, en tanto, reúne textos más antiguos, principalmente de las décadas del 30 y el 40, en los que Adamov prosigue con sus teorizaciones sobre el sufrimiento, pero lo pone también en perspectiva cultural y metafísica, esta vez con una prosa más reflexiva, que avanza en línea recta, aunque describa espirales. De un volumen a otro pasa, por así decir, del “grito” o la “confesión desgarradora” a los razonamientos estéticos y políticos, aunque el registro siga siendo confesional o declinado en primera persona. La neurosis, sostiene, sería la enfermedad de una época de la que han desaparecido las fiestas, los rituales y la poesía, de manera que el inconsciente no hallaría ningún medio para canalizarse o liberarse. Escribir, añade, es compenetrarse con la desesperación de esta época, pero también denunciar las abstracciones vacías con que se arropa. La confesión -título de uno de los escritos del segundo volumen- deviene así en la retórica del deseo liberado, impúdicamente expuesto, y un modo también de preservar la continuidad psíquica del sujeto en medio de su caída.

Sucede a veces que la relectura de un libro viejo puede ser motivada por la lectura de un libro nuevo. Este es el caso y mi detonante fue el perfil de Nathalie Léger sobre la efímera cineasta norteamericana Barbara Loden. En cierto momento, antes de pedirle a alguien que le diera acceso a su diario íntimo, la escritora medita sobre su cometido y se despacha este comentario, que vale también para el de Adamov y otros libros que he llamado fuertes: “No puedo decirle que lo que me interesaría de ese diario, si existiese, no sería la felicidad, el impulso, la alegría ni la satisfacción, sino el lamento, la imposibilidad, las listas absurdas, la inviabilidad de los sentimientos. ¿Qué otro secreto que el de lo incumplido, qué otra cosa tenemos para disimular cuidadosamente que no sea nuestra insatisfacción?”.