¿Doctor Amor o Doctor Dios?

En su última novela traducida, Julian Barnes se enfoca en el médico Samuel Pozzi, ginecólogo pionero, defensor de los procedimientos antisépticos, traductor de Darwin al francés y toda una celebridad en el París de fin de siglo, como bien contextualiza en esta reseña la destacada ensayista estadounidense. El libro es una especie de mosaico que aborda temas como los duelos, el auge del dandi y el sexo, produciendo un torbellino de incidentes y actuaciones y personalidades, todo mantenido bajo control por el pulso constante del gradual ascenso de Pozzi como una eminencia. Oscar Wilde hace múltiples apariciones en el libro y en más de un momento da la impresión de que Barnes lucha porque el Conde Robert de Montesquiou-Fézensac no se escape con la historia.

por Lucy Sante I 24 Noviembre 2022

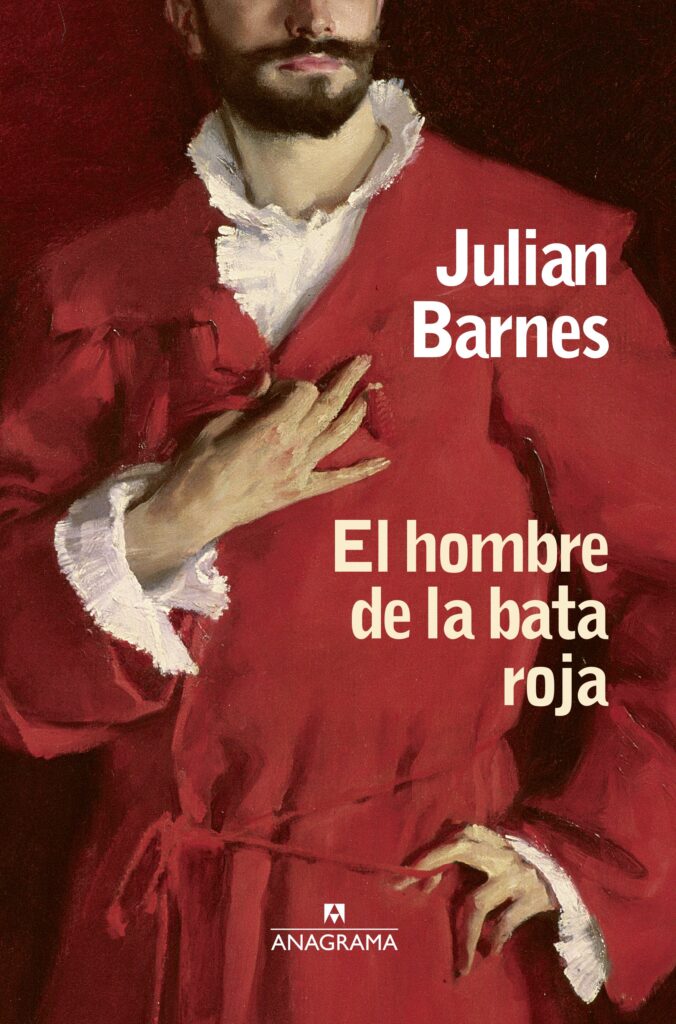

El hombre en el título del octavo libro de no ficción de Julian Barnes es el médico parisino Samuel Pozzi. La bata roja, o tal vez sea un batín, es lo que él está usando en el retrato de 1881 hecho por John Singer Sargent, El doctor Pozzi en casa. Es un retrato jactancioso, muy teatral, uno que despertaría la curiosidad de cualquier persona sobre su tema. Casi cualquier otro modelo sería devorado por esa bata roja brillante, larga hasta el suelo, con un cuello gigante, pero el doctor Pozzi domina fácilmente su ropa: la bata simplemente es un escaparate de su apariencia de ídolo de matiné y sus dedos largos y afilados. Así era también en el mundo de Pozzi, según lo registra Barnes; incluso entre las personalidades más ruidosas e insistentes del París fin-de-siècle, el afable doctor Pozzi hizo más que mantener una posición. Y conoció a todo el mundo, o al menos a ese pequeño segmento de la población que se consideraba como todo el mundo.

Y, sin embargo, a menos que se haya visto la pintura —la cual estuvo durante mucho tiempo en manos de su familia y luego en las de Armand Hammer (ha estado en el Museo Hammer de Los Angeles desde 1991)—, probablemente nunca se haya oído hablar del doctor Pozzi. Eso es porque, a diferencia de sus amigos, que tendían a ser escritores, pintores, derrochadores, aristócratas, él era un médico. Sin embargo, eso no le impidió ser una estrella en su época. No era solo un médico de sociedad, sino un ginecólogo pionero, un defensor de los procedimientos antisépticos y, finalmente, el director del Hospital Lourcine-Pascal de París, que pasó a llamarse como su profesor, Paul Broca. Los médicos fueron lo suficientemente celebrados —no menos de 23 de ellos, incluido Pozzi, en dos poses diferentes— como para aparecer en la segunda serie de tarjetas comerciales que venían con las barras de chocolate vendidas por el magnate del comercio detallista Félix Potin.

Estas tarjetas, fotografías con borde negro de, aproximadamente, 2.5 por 7.5 centímetros, en papel fino semibrillante, aparecieron en dos series con un total de 1.010 imágenes en 1898 y 1908 (una tercera serie se publicó en 1922), y presentaban a las celebridades del París de antes de la guerra: poetas, abogados, ciclistas, clérigos, luchadores, pintores, miembros de la realeza, artistas de cabaré, ministros del gabinete, columnistas de periódicos, una dispersión de destacados extranjeros. Este registro social de la cultura popular era ubicuo (y todavía lo es, en los mercadillos del mundo), proporcionando un mapa útil de la celebridad de entonces —no exactamente de la fama, ya que incluye diversos “príncipes herederos” y parejas de pantalla ceremonial que quizá no sean identificables para los consumidores de chocolate incluso entonces, y faltan notablemente aquellas figuras que serían reclamadas por el futuro (Picasso, Méliès, Apollinaire). Para Barnes, ellas despliegan admirablemente su elenco de personajes, todos los cuales estaban en la mediana edad o más y tenían una reputación segura hacia 1908. Las tarjetas de Potin están esparcidas por todo el libro y decoran sus guardas (es un objeto lujoso, impreso en papel estucado).

El libro es a la vez una biografía de Pozzi en el contexto de su tiempo y una imagen del tiempo refractada por Pozzi. Barnes lo construye como una especie de mosaico. No hay divisiones de capítulos. En cambio, en cada tres o cuatro páginas, un párrafo termina con un espacio doble y la narración cambia de rumbo. Pozzi se toma el centro del escenario cada 15 o 20 páginas, alternando con siete u ocho personajes secundarios principales y varios temas recurrentes: los duelos, el auge del dandi, el sexo. La forma refleja admirablemente su tema, produciendo un torbellino de incidentes y actuaciones y personalidades, todo mantenido bajo control por el pulso constante del gradual ascenso de Pozzi como una eminencia.

Pozzi se convierte en un tema atractivo no solo por su apariencia, su acogida social y sus logros. También era un anglófilo bilingüe, criado en parte por una madrastra inglesa, aprendió sus procedimientos antisépticos en Edimburgo, de Joseph Lister, quien los ideó. Nada de eso carecía de importancia en una época en la que la mayoría de sus compatriotas, incluso los más liberales y de amplio espíritu, abrigaban prejuicios antiingleses, ya fueran virulentos o jocosos, conscientes o no.

Pozzi se convierte en un tema atractivo no solo por su apariencia, su acogida social y sus logros. También era un anglófilo bilingüe, criado en parte por una madrastra inglesa, aprendió sus procedimientos antisépticos en Edimburgo, de Joseph Lister, quien los ideó. Nada de eso carecía de importancia en una época en la que la mayoría de sus compatriotas, incluso los más liberales y de amplio espíritu, abrigaban prejuicios antiingleses, ya fueran virulentos o jocosos, conscientes o no. Otro de los subtemas del libro se refiere a lo que los franceses consideraban la rubicundez y la dentadura de las mujeres británicas. Los dos países estaban entonces en abierta competencia con sus missions civilisatrices alrededor del mundo. Barnes recuerda el incidente de Fashoda, de 1898, cuando una fuerza expedicionaria francesa (ocho soldados franceses y 120 senegaleses) se agazapó en un fuerte en ruinas en el Alto Nilo sudanés, y el comandante inglés Kitchener, entonces al frente del ejército egipcio, les dijo cortésmente que se perdieran, distribuyendo un afable champán y ordenando que la “Marsellesa” fuera interpretada por una banda militar británica. Todo fue muy amistoso, pero la humillación se enconó en el corazón del joven Charles de Gaulle, quien continuaría, casi 70 años más tarde, bloqueando la entrada del Reino Unido al Mercado Común.

Pozzi, quien tradujo a Darwin e “hizo que le confeccionaran trajes y cortinas con material enviado desde Londres”, es presentado como un ejemplar del buen europeo y un reproche a los chovinistas. De hecho, lo vemos por primera vez en Londres, en una excursión de compras con un par de amigos, en 1885. Visitaron la tienda Liberty & Co., la Grosvenor Gallery, Bond Street en busca de tweeds, un festival de Händel en el Palacio de Cristal, así como a varios artistas y escritores destacados, ya que llegaban portando una carta de presentación dirigida a Henry James por Sargent. Formaban un trío extraño: Pozzi era “un plebeyo notoriamente heterosexual” y sus compañeros eran “aristócratas de ‘tendencias helénicas’”. El mayor era el príncipe Edmond de Polignac, un compositor y bon vivant a quien Proust describió luciendo como “un calabozo abandonado convertido en biblioteca”. Su padre había sido ministro de Estado bajo Carlos X y fue el autor de las Ordenanzas de 1830, que revocaron la libertad de prensa y atribuyeron poderes absolutos al monarca, aparentemente por razones de seguridad. Después de la Revolución de Julio, provocada por las Ordenanzas, fue condenado a la “muerte civil”, por lo que cuando Edmond nació, cuatro años después, su certificado de nacimiento registraba al padre como “el príncipe llamado Marqués de Chalançon, actualmente de viaje”.

Sargent describió al tercer miembro del grupo en su carta a James como “singular y extrahumano”. Ese sería el Conde Robert de Montesquiou-Fézensac. Este vástago de la nobleza (descendiente de D’Artagnan) es familiar para muchos de nosotros que quizá no sepamos su nombre, porque fue la inspiración para más personajes de ficción importantes de los que cualquier persona podría aspirar a ser. Era el ingrediente principal, aunque no el único, del Baron de Charlus, de Proust; fue en gran medida Des Esseintes en À rebours, de Huysmans; era reconocible como Peacock en la obra de teatro Chantecler (1910), de Edmond Rostand; mientras que en la escandalosa, aunque menos recordada Monsieur de Phocas (1901), de Jean Lorrain, aparece en tres formas, una de ellas adjunta a su propio nombre. Montesquiou era una personalidad desmesurada, cuyos excesos de esteticismo, capricho y esnobismo, sumados a su presencia alargada, delgada y exquisitamente acicalada, lo convertían en una figura casi mitológica, a la vez que un conjunto irrepetible de características específicas y, de alguna manera, un carácter. Hay momentos en este libro en los que se puede sentir a Barnes luchando por evitar que Montesquiou se escape con la historia.

Montesquiou aparece en El hombre de la bata roja como él mismo y como Des Esseintes. La novela de Huysmans se menciona con tanta frecuencia como la mayoría de los personajes principales. Aunque Montesquiou no renunció a la sociedad humana y no se sintió atraído por los apologistas católicos (ni consideró que una visita a la librería de Galignani y a una taberna parisina de estilo inglés cumplieran todos los requisitos de un viaje a Gran Bretaña), la sensibilidad de Des Esseintes es la suya, como son algunos de los muebles y objetos decorativos del personaje. Si bien Montesquiou era imperioso, cortante, vano, insolente y a veces cruel, un esnob de esos que miden diminutos grados de superioridad por linaje y al mismo tiempo descarta los nombres de las celebridades, también fue un “profesor de belleza”, como lo llamaría Proust, que buscaba solamente las sensaciones más enrarecidas. Escribió algo así como 50 libros de prosa y verso, la mayoría de ellos publicados en ediciones pequeñas y costosas y que, por lo tanto, no se leyeron mucho; las flores y los aromas predominan entre las alusiones de sus títulos. Pero también apoyó las carreras de Mallarmé, Debussy, Fauré, Verlaine, materialmente en el último caso; fundó el culto póstumo de la poeta Marceline Desbordes-Valmore, y mantuvo viva la llama de la condesa de Castiglione, que entre 1856 y 1893 se realizó 450 retratos fotográficos de ella misma, extraordinariamente variados, dramáticos, irónicamente estratificados (tomados por Pierre-Louis Pierson), pero que tuvo que esperar hasta nuestra época para ser plenamente apreciada.

El doctor Pozzi en casa (1881), de John Singer Sargent.

Montesquiou fue evasivo de manera elegante sobre su homosexualidad, aunque en el contexto de la época podía ser muy efusivamente homoerótico, sin levantar muchas más cejas que lo que hizo con sus otros pasatiempos (Francia derogó sus leyes de sodomía en 1791, pero el juicio social era otro asunto). Vivió con su secretario argentino, Gabriel Yturri, durante 20 años, hasta la prematura muerte de Yturri por diabetes. Disfrutaban vestirse con trajes a juego y fotografiarse; Barnes incluye una foto de los dos con túnicas “orientales” maravillosamente excesivas. También hay una fotografía de Montesquiou posando como la cabeza cortada de Juan el Bautista (que se conecta con la Herodías de Flaubert: todo se conecta con todo en este libro). Al otro lado de la página hay una fotografía de Oscar Wilde, byroniana, con el atuendo tradicional de evzone griego. Wilde hace múltiples apariciones en el libro como una sombra análoga a los protagonistas franceses. Tanto él como Montesquiou estaban asociados con los girasoles, por ejemplo; ambos afectos a despreciar a Sargent, y ambos les dijeron a los padres de Proust, a modo de agradecimiento por su hospitalidad, lo fea que era su casa. Y, por supuesto, À rebours, citada en El retrato de Dorian Gray, apareció en el segundo juicio de Wilde en Old Bailey en 1895 como un libro “sodomítico” (no se traduciría al inglés sino hasta 1922, después de la muerte de todos los concernidos).

También discurriendo como un tosco paralelo de Montesquiou estaba Jean Lorrain, quien posiblemente podría ser descrito como su némesis, pero solo si el campo de juego se nivelara un poco. Lorrain no solo era homosexual, sino ruidoso e impaciente con el parloteo de sus pares más discretos, un “dandi, poeta, novelista, dramaturgo, crítico literario, articulista… promotor de escándalos, divulgador de chismes, adicto al éter y duelista”, así como “extravagante, intrépido, despreciable, malvado, talentoso y envidioso”, y teatral (se lo muestra posando para la cámara como un “guerrero moribundo”). Pero provenía de la clase media y era demasiado corpulento y desgarbado para tener la figuración necesaria entre el grupo de Montesquiou. Siempre se metía en peleas a puñetazos, en parte por su gusto por el trato duro, pero también porque lo impulsaba el resentimiento: con él, uno se pregunta qué fue primero: el resentimiento o las cosas que resentía. Wilde lo llamó afectado (y él llamó a Wilde farsante). Montesquiou en gran parte lo ignoró, y la respuesta de Lorrain fue el elaboradamente artificial Monsieur de Phocas —Barnes se pregunta si el título, que no parece aludir a nada ni a nadie en particular, estaba destinado a ser pronunciado fonéticamente a la inglesa—, que no es solo un roman à clef sobre Montesquiou y su círculo, sino también una extensión de algunos aspectos de À rebours (¿un roman à clef à clef?). La primera vez que leyó la novela de Huysmans, Lorrain quedó tan impresionado, que le envió al autor una carta acompañada de fotos de él mismo disfrazado y fotos de su dormitorio. Lorrain parece apenas soportable, pero también conmovedor, si se mantiene a distancia.

Y, sin embargo, era leal a Pozzi, al igual que Montesquiou y Polignac, como aparentemente lo era todo el mundo. A pesar de sus orígenes burgueses provincianos, Pozzi era de alguna manera inmune al esnobismo de sus amigos y pacientes, entre los que se encontraban algunos de los más grandes esnobs del país. Su buena apariencia, que no menguó con la edad, seguramente debe haber tenido algo que ver con eso (su barba recortada al estilo Van Dyke y su raya al costado lo hacen parecer casi nuestro contemporáneo). Su encanto, presumiblemente excesivo, irradia de las fotografías. Sobre todo, debió ser apreciado entre sus amigos y en su profesión, para no mencionar su especialidad ginecológica, por su discreción. Pozzi estaba infelizmente casado; había enganchado románticamente con una heredera de provincia, Thérèse Loth-Cazalis, pero el romance se agrió después de 18 meses. Se esforzaron. Ella era la fuente de su riqueza y, a sabiendas o no, financiaba sus aventuras, que aparentemente fueron considerables. Sin embargo, Pozzi fue tan discreto que dejó pocas pruebas, además del apodo que le dio una figura de la sociedad: “L’Amour médecin”, el título de una obra de Molière, que Barnes traduce como “Doctor Amor”.

La gran excepción fue Sarah Bernhardt, que había demolido la discreción, quejándose abiertamente de todo tipo de personas y embolsándose felizmente su dinero y sus joyas. Ella y Pozzi se conocieron cuando ambos eran jóvenes, ella una estrella en ascenso y él un estudiante de medicina, en una cena para su mecenas cultural, el poeta parnasiano Leconte de Lisle. Cuando Bernhardt “recitó de memoria lo que pareció que era la mitad de la obra [de De Lisle], él lloró y le besó las manos; la velada fue un gran éxito”. Pronto invitaría a Pozzi a celebrar veladas íntimas en su casa. Y eso es todo lo que sabemos, aparte del hecho de que todavía eran amigos cercanos, y él su médico, 50 años después. Ella lo llamó “Doctor Dios”. Sus círculos, en cualquier caso, se intersecaron; ella también era cercana a Montesquiou. Barnes reproduce una asombrosa foto de Bernhardt y Montesquiou, vestidos de manera idéntica con el traje de paje andrógino que usó para la obra de teatro Le Passant, de François Coppée; en todo caso, ella parece la más masculina de los dos. Es posible que hayan tenido una aventura, tal vez el primer encuentro heterosexual de Montesquiou; o tal vez fue, como con Des Esseintes, con una mujer ventrílocua.

Pozzi, quien tradujo a Darwin e ‘hizo que le confeccionaran trajes y cortinas con material enviado desde Londres’, es presentado como un ejemplar del buen europeo y un reproche a los chovinistas. De hecho, lo vemos por primera vez en Londres, en una excursión de compras con un par de amigos, en 1885. Visitaron la tienda Liberty & Co., la Grosvenor Gallery, Bond Street en busca de tweeds, un festival de Händel en el Palacio de Cristal, así como a varios artistas y escritores destacados, ya que llegaban portando una carta de presentación dirigida a Henry James por Sargent.

Pozzi parece haber sido un campeón libertino o tal vez un monógamo en serie, y aunque Barnes razonablemente hace una mueca ante la sugerencia estadísticamente improbable del biógrafo anterior de Pozzi de que “todas estas mujeres siguieron siendo sus amigas”, esto sin duda habría ayudado a mantener el telón cerrado sobre sus escarceos amorosos. Y luego Barnes enumera los duelos, que eran frecuentes e inevitables en estos altos círculos sociales e intelectuales; a veces los duelistas disparaban al aire y a veces buscaban sangre. Los duelos afectaron a casi todos los que Pozzi conocía, incluidos Montesquiou, Lorrain, Proust y el propio hijo de Pozzi, Jean, pero no al propio Pozzi, aunque siempre estaba presente para vendar las heridas. Hay momentos en que Pozzi, omnipresente pero siempre ejerciendo su encanto más allá del centro del cuadro, empieza a parecer un Zelig de la Belle Époque. Pero, por supuesto, tenía una carrera seria que atender. No pretendía ser recordado por su ingenio, extravagancia o libertinaje; se preocupó por la antisepsia y la cirugía de heridas de bala en el abdomen y la mejora de las histerectomías, y escribió su Tratado de ginecología en dos volúmenes (1890), que se convirtió en un texto estándar en todo el mundo.

A finales de la mediana edad, Pozzi encontró una amante estable, Emma Fischoff, que también estaba casada y era madre de tres hijos. La pareja viajó por Europa todos los años desde 1899 hasta 1914, e incluso un anciano monje armenio bendijo su unión en la isla de San Lazzaro en Venecia, un ritual que repetían anualmente. Lo que sabemos de las primeras aventuras de Pozzi proviene principalmente de las quejas registradas por su hija, Catherine, en su diario de adolescencia: “Mi padre es uno de esos hombres, uno de esos donjuanes que no puede evitarlo. ¿Cuántos corazones ha herido? ¿Cuántos ha roto? Sin contar el de mamá, que ve las miradas amorosas que le dirigen las señoras B., S., T., S., B., X., Y., Z., etc.”. Ella lo llama “le cher père si bien adultère”. Catherine también era un personaje notable, una literata que estudió en el St. Hugh’s College, de Oxford, hasta que cedió, desafortunadamente, a la presión de su madre para que regresara a París. Escribió una novela autobiográfica epistolar, Agnès (1927), firmada por “C. K.” y publicada en la Nouvelle Revue Française, pero la mayor parte de sus escritos fueron publicados y celebrados de manera póstuma (murió a los 52 años, por la tuberculosis que la había perseguido durante la mayor parte de su vida), incluidos sus poemas, sus diarios y su correspondencia con Rilke. Su primer amor fue una joven estadounidense, que murió de una dolencia cardíaca a los 19 años, después de haber pasado solo dos meses juntas; se casó de manera mecánica con un dramaturgo de bulevar y se percató de su error al mismo tiempo que se dio cuenta de que estaba embarazada; su relación adulta más apasionada fue su aventura de ocho años con Paul Valéry, quien era su alma gemela intelectual, pero lamentablemente devoto de su familia.

Las personas van y vienen en El hombre de la bata roja, tal como lo habrían hecho si uno realmente los hubiera conocido. Experimentan triunfos y humillaciones, y luego emprenden largos viajes al extranjero. Sus vidas a veces toman giros inesperados. Edmond de Polignac, por ejemplo, se puede ver en Le Cercle de la rue Royale (1868) de Tissot, en el que los miembros del club (que pagaron mil francos cada uno para ser representados) se paran alrededor de la arcada como si estuvieran esperando un bus, excepto el príncipe, que se reclina en su silla, con la cabeza echada hacia atrás sobre los cojines, luciendo enormemente aburrido. Por lo demás, Polignac pasó generalmente desapercibido, un enigma aristocrático, incapaz de mostrar muchas de sus inclinaciones musicales y sin un centavo, habiendo dilapidado su herencia en inversiones mal aconsejadas y, a los 57 años, reducido a un pequeño apartamento sin muebles, todo embargado por acreedores. “Al igual que en las novelas de Henry James y Edith Wharton”, escribe Barnes, “había una solución evidente y conocida: encontrar una heredera norteamericana”. Montesquiou vino al rescate, juntando a Polignac con Winnaretta Singer, heredera de la fortuna de las máquinas de coser (“Es la unión de la lira y la máquina de coser”, decía la madre del pintor Jacques-Émile Blanche, como si se hiciera eco de Lautréamont). Afortunadamente, Winnaretta también era homosexual. Se llevaban tremendamente bien y el matrimonio duró hasta el final de la vida de él.

La disposición de ánimo comienza a oscurecerse a 50 páginas del cierre. El matrimonio Pozzi terminó, después de 30 años, en 1909. Pozzi, un ferviente dreyfusard, comenzó a ser blanco de la derecha antisemita en la persona del venenoso Édouard Drumont, editor de La Libre Parole —la “libertad de expresión”, siendo una cortina de humo para la derecha racista incluso entonces—. El hijo menor de Pozzi, Jacques, fue hospitalizado por psicosis. Entonces comenzaron los tiroteos, algunos de ellos cerca de casa: Aimé Guinard, cirujano jefe del Hôtel-Dieu, fue asesinado por un antiguo paciente descontento. Gaston Calmette, director editorial de Le Figaro y amigo de Pozzi y Proust, fue asesinado por la esposa del ministro de Hacienda; él era un izquierdista contra el que el periódico había estado haciendo campaña. Y entonces comenzó la guerra. No estropearé el final de la historia, excepto para señalar que el siglo XX ya había arribado en plenitud, con todos sus demonios, convirtiendo la Belle Époque en un recuerdo borroso, apenas creíble, en la mente de todo el mundo, salvo en la de Proust.

—

Artículo aparecido en The London Review of Books, marzo, 2020. Se traduce con autorización de su autora. Traducción de Patricio Tapia.

El hombre de la bata roja, Julian Barnes (traducción de Jaime Zulaika), Anagrama, 2021, 304 páginas, $28.000.