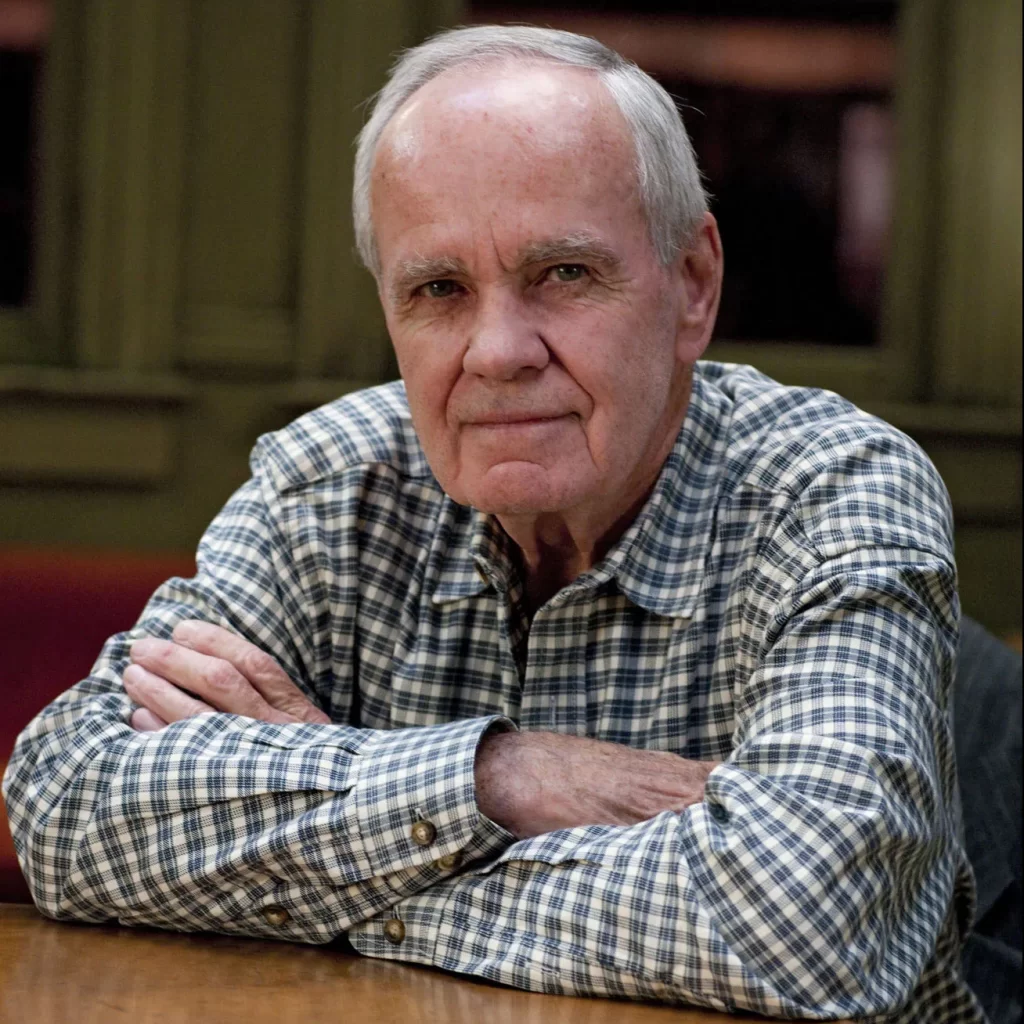

El último Cormac McCarthy

Con motivo del fallecimiento de Cormac McCarthy (1933-2023), reproducimos el texto publicado en nuestra revista a raíz de sus últimas dos novelas. Allí, el gran novelista estadounidense abandonó la violencia del medio oeste para entregarnos dos historias que caminan por la senda de La carretera, su obra más popular. El pasajero y Stella Maris, protagonizadas por dos hermanos hijos de un físico que trabajó en la bomba atómica, están plagadas de miedos apocalípticos y se plantean la pregunta acerca del fin —pero también, el origen— del mundo, el ser humano y el lenguaje.

por Sebastián Duarte Rojas I 13 Junio 2023

Tras 16 años sin publicar una novela, Cormac McCarthy hizo su esperado retorno con El pasajero y Stella Maris, libros que en inglés aparecieron con meses de diferencia, pero que en español se editaron en un mismo volumen. Esta es una decisión importante, ya que, aunque podrían ser leídos de manera individual, ambos relatos son hermanos: tienen una relación tan interdependiente y complicada como la de sus protagonistas, dos hijos de un físico que trabajó con Oppenheimer en la bomba atómica y que sienten una enorme atracción incestuosa no consumada.

El pasajero empieza como una historia de misterio en que Bobby, un exfísico teórico y corredor de la Fórmula 2 vuelto buzo de rescate, explora un avión caído al mar en 1980 y descubre que falta un pasajero, tras lo cual es acosado por agentes que sospechan de él; en paralelo, al inicio de cada capítulo y en cursivas, se nos presenta la historia de su hermana muerta, que fue diagnosticada con esquizofrenia y sufría alucinaciones. Stella Maris, por su parte, es un relato mucho más breve, que consiste en la transcripción de siete sesiones de Alicia con su psiquiatra en 1972, en los días anteriores a su suicidio, luego de abandonar su precoz doctorado y su carrera en la matemática pura, mientras Bobby estaba con muerte cerebral en Italia por un accidente automovilístico. Pero más allá del argumento superficial, ambas novelas son reflexiones sobre los límites de nuestra capacidad de conocer la realidad, ya sea por medio de las palabras o los números, una preocupación epistemológica que a primera vista parece diferir de todo aquello a lo que McCarthy nos tenía acostumbrados.

Hay bastante acuerdo en que existen al menos dos periodos definidos en la obra del autor. A la primera etapa pertenecen El guardián del vergel (1965), La oscuridad exterior (1968), Hijo de Dios (1973) y Suttree (1979), novelas que por su ambientación y temáticas se enmarcan en la tradición del gótico sureño estadounidense, con notorias huellas de Faulkner. El segundo periodo se compone de una serie de narraciones con elementos del wéstern y que transcurren en la frontera suroeste de Estados Unidos con México: la violenta, épica y genial Meridiano de sangre (1985), seguida de la trilogía formada por Todos los hermosos caballos (1992), En la frontera (1994) y Ciudades de la llanura (1998), y finalmente No es país para viejos (2005), uno de esos casos poco comunes en que la adaptación cinematográfica funciona aún mejor que el libro por haber desnudado la historia hasta los huesos.

Después apareció La carretera (2006), novela posapocalíptica ganadora del Pulitzer que hizo famoso a McCarthy, quien siempre se escondió de las luces. Esta obra conserva la brutalidad característica del autor, ya que en ella los pocos sobrevivientes han llegado a extremos como el canibalismo, pero con un lenguaje que alcanza un tono lírico en su contención; es la historia de un padre perseguido por el suicidio de su esposa y un hijo que logra mantener su inocencia, compasión y esperanza en ese mundo que es el único que conoce. La carretera marcó un quiebre con su trabajo anterior y el inicio de lo que algunos llamaron silencio, pero que no fue tal: durante estos años McCarthy escribió guiones de teatro y cine, de los cuales El Sunset Limited (2006) y El consejero (2013) se publicaron en formato libro, aunque en gran medida su interés se volcó hacia la ciencia —durante años fue miembro del Santa Fe Institute, que se enfoca en el estudio de sistemas complejos desde la multidisciplinariedad—, como lo evidencia “The Kekulé Problem” (2017), un ensayo muy ligado a sus últimas novelas que aborda el origen del lenguaje como un parásito en nuestro cerebro, mientras que el inconsciente es un fenómeno muy anterior y, por eso mismo, suele expresarse de manera no lingüística, como cuando el químico alemán August Kekulé comprendió la estructura en anillo de la molécula de benceno al soñar con el uróboro, la serpiente que se come su propia cola.

La publicación de El pasajero y Stella Maris vino a concluir esta tercera etapa en la obra de McCarthy, iniciada por su novela anterior. Los paralelismos entre estos relatos pareados y La carretera son notorios: el protagonista masculino de El pasajero deambula perseguido por un peligro poco claro mientras huye del fantasma de la mujer suicida a quien amaba, Stella Maris se estructura a través del diálogo de dos personajes solos ante la inminencia de la muerte, y ambos libros continúan el tema apocalíptico de La carretera: aunque ahora sea a través de discusiones sobre el desarrollo del modelo estándar de la física de partículas o sobre el platonismo matemático, y aunque los relatos se ambienten en el pasado en lugar de un indeterminado futuro, la pregunta de estas novelas remite al fin del mundo y del ser humano.

Puede que este no sea el libro más adecuado para entrar al mundo de McCarthy, excepto para quienes tengan un especial interés por sus temas epistemológicos, matemáticos y físicos, ni mucho menos el mejor que escribió, pero aun así hay algo fascinante en verlo lanzarse a experimentar a sus 89 años y que lo haya hecho con la misma desfachatez barroca con que se entregó a explorar la oscuridad del ser humano en sus novelas más sobresalientes. En ese sentido, siguió siendo hasta el final el autor de Meridiano de sangre.

Otro aspecto central de La carretera era la paternidad, que aquí no solo se manifiesta en el hecho de que el padre de los protagonistas sea uno de los creadores de la bomba atómica, que engendró muchos miedos apocalípticos, sino también en la posibilidad de que los hermanos hubiesen podido engendrar un hijo, que ronda la conversación de Stella Maris. Quizás por eso es que el Chico, la principal visión que persigue a Alicia desde los 12 años —cuando perdió a su madre y menstruó por primera vez—, sea un enano con aletas y “Cicatrices en el cráneo. Como si hubiera sufrido un accidente. O nacido de un parto difícil. [Que] Habla por los codos y emplea frases hechas que estoy segura de que no entiende. Como si se hubiera topado con el lenguaje en alguna parte y no supiera muy bien qué hacer con él”. El Chico, que también parece simbolizar el inconsciente mismo en su relación con el lenguaje —lo anunciado en el ensayo sobre Kekulé—, le presenta de manera explícita algunas de las ideas centrales del libro a Alicia: “Nunca sabrás de qué está hecho el mundo. Lo único seguro es que no se compone del mundo. Cuando te acercas mucho a una descripción matemática de la realidad no puedes evitar perder eso que está siendo descrito”.

En sus novelas anteriores, quizás precisamente por surgir en un ambiente dominado por la acción y la violencia, los momentos reflexivos —los monólogos cansados del sheriff Bell o los diálogos breves, punzantes y de alta tensión de Chigurh en No es país para viejos— brillaban. Por el contrario, en estas nuevas novelas abundan los parlamentos expositivos y lo que ansiamos son las páginas en que McCarthy nos permite degustar su brutalidad característica, como cuando un veterano se arrepiente de haber matado a unos elefantes en medio de la violencia sin sentido de Vietnam, cuando Alicia describe en forma tan pormenorizada el efecto que tendría en su cuerpo el suicidarse arrojándose a un lago gélido que la hace cambiar de opinión, o cuando se relata el efecto de la bomba nuclear en Hiroshima: “Personas quemadas reptaban entre los cadáveres como espantosas apariciones en un crematorio inmenso. Pensaban simplemente que era el fin del mundo. (…) Aquellos que sobrevivieron recordarían a menudo estos horrores con un cierto toque estético. En aquel fantasmagórico florecer micoidal del amanecer como un loto maligno y en el derretirse de sólidos hasta entonces creídos incapaces de tal derretimiento se erguía una verdad que silenciaría toda poesía durante un millar de años”.

Puede que este no sea el libro más adecuado para entrar al mundo de McCarthy, excepto para quienes tengan un especial interés por sus temas epistemológicos, matemáticos y físicos, ni mucho menos el mejor escribió, pero aun así hay algo fascinante en verlo lanzarse a experimentar a sus 89 años y que lo haya hecho con la misma desfachatez barroca con que se entregó a explorar la oscuridad del ser humano en sus novelas más sobresalientes. En ese sentido, siguió siendo hasta el final el autor de Meridiano de sangre, una obra maestra a la que le perdonamos sus excesos por la cruenta belleza de sus mejores pasajes, como ocurre con el olvidable epílogo incluido luego del final perfecto del juez Holden bailando y proclamando su inmortalidad.

Esa imagen de Holden dando vueltas hasta la eternidad ya anunciaba el interés de McCarthy por la última persona de la historia, que también es la primera, aquella en que surgió el parásito del lenguaje, porque como nos recuerda el uróboro, el origen y el fin, génesis y apocalipsis, son inseparables y casi indistinguibles. La estructura de estas novelas entrelazadas subraya lo mismo: El pasajero, que se inicia con el final elidido en Stella Maris y transcurre antes y después de esta, jamás resuelve el argumento que se plantea como central al principio de la trama, y la historia de Bobby culmina con la idea de reencontrarse con Alicia tras la muerte, convertido en el único sobreviviente: “Sabía que el día que muriera vería el rostro de ella y quería pensar que podía llevarse consigo aquella hermosura, él, el último pagano sobre la faz de la tierra, cantando en su jergón a media voz en una lengua ignota”.

El pasajero / Stella Maris, Cormac McCarthy (traducción de Luis Murillo Fort), Literatura Random House, 2022, 624 páginas, $20.000.

Relacionados

María Sonia Cristoff: “Hoy ‘vida laboral’ es una redundancia, ya que vivimos trabajando”

por Sebastián Duarte Rojas