Elvira Hernández, estudiante permanente

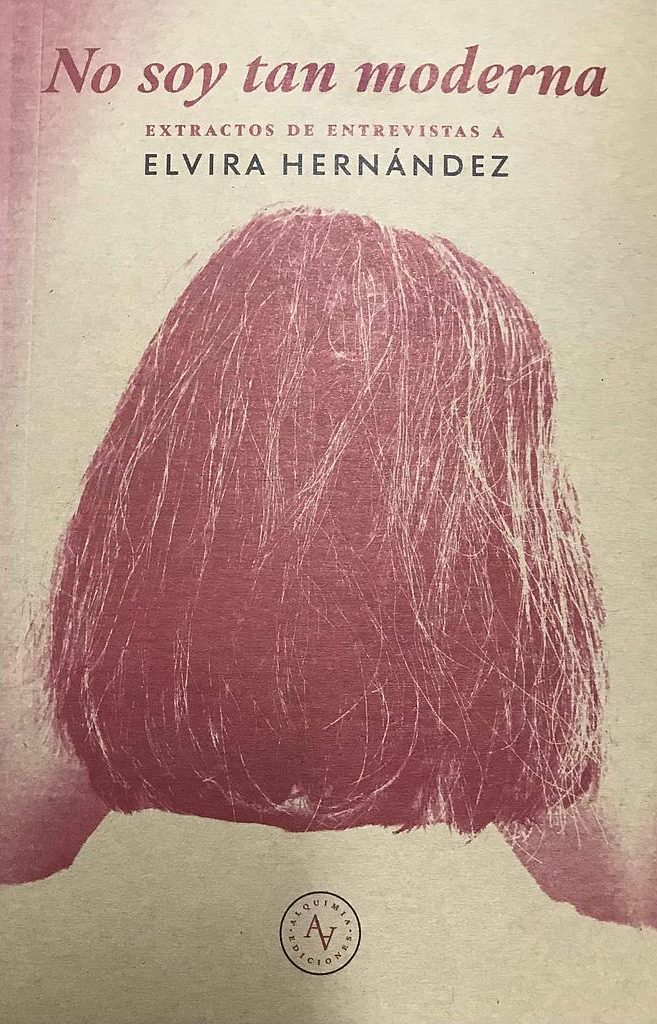

No soy tan moderna, libro construido a partir de extractos de entrevistas, traza un autorretrato crítico de la poeta articulado en la descripción concisa de escenas formativas de su infancia, de lecturas y meditaciones en torno a la pérdida de la conversación y la comunidad, en contraste con la invasión tecnológica e informativa. Hay también relatos de sus experiencias bajo dictadura, como cuando la CNI la detuvo, y desde luego observaciones sobre las metáforas cotidianas y la escritura misma. Resulta iluminador leerla comentando algo que puede dar una llave de entendimiento respecto de la función que la extrañeza cumple en su escritura, ese ligero enrarecimiento que las cosas y las palabras cotidianas adquieren en sus versos.

por Vicente Undurraga I 5 Octubre 2021

“Tú andai con puros cuentos”, le dice la madre en el inicio del cuento Chircán y Javiera, y la niña sostiene que no, “solo he observado que en todo lo que me rodea, hay una cara visible y una cara oculta de las cosas, y que cuando yo estoy mirando fijamente una de esas caras aparece la otra”.

Esa mirada, esa defensa de la mirada que cala y convoca a las cosas en su real dimensión es una manera posible de dar cuenta de la poesía o al menos de ciertas poéticas, como la de Gabriela Mistral, que escribió “Hablen las cosas que quieren lengua, / hablen tomando toda mi habla. / Digan lo suyo las cosas tímidas / que cuando yo hablo se me callan”, o la de Elvira Hernández, que ha trazado una poética del notar lo que ocurre y del no hacerse notar, y que es la autora de ese cuento donde una niña desea una tela estampada con un chircán para tapar la ventana, porque no le gusta lo que ve —los blocks donde vive—, hasta que su hermana y la abuela y la vida le muestran el otro lado de las cosas.

Si María Zambrano fue la más poeta de las filósofas, Elvira Hernández podría ser la más filósofa de nuestras poetas —y la más poeta de las poetas, también. Zambrano desarrolló la idea de “razón poética” para dibujar la senda de un reencuentro, el de la razón filosófica con la palabra poética. Y ella misma escribió en ese cruce, creadora como fue de una prosa deslumbrante y misteriosa que, teniendo por protagonista el pensar, es hospitalaria con el corazón y la intuición, con aquello que aparece y huye pero deja estelas, con las imágenes y con la música de la lengua, como la mejor de las poetas.

A su manera, Elvira Hernández ha hecho en su obra literaria algo análogo, aunque en ella, dicho con palabras de Chircán y Javiera, “la historia comienza por otra punta”. No trazando un planteamiento filosófico ni poniendo su poesía al servicio de las ideas ni menos de la mensajería ideológica, sino abriendo su escritura a la vigilancia crítica, la meditación y la especulación. Epifánica y electrizante, está llena la poesía de Elvira Hernández de momentos donde “una luz cruza como una cuchillada”, a la manera de aforismos, a veces enigmáticos (“Las imágenes del cerebro proporcionan los peores espejos”), a veces apelativos (“El río de la vergüenza es el único que debiera ser navegable”), que transmiten un pensamiento, no sistemático pero sí consistente y a menudo irónico, sobre el mundo, el tiempo, las cosas, los seres y sus relaciones. Es lo propio de toda poesía, podrá retrucar alguien, pero en la obra de Hernández ese pensar se acentúa del mismo modo en que se atenúa la exhibición de la que escribe y sus procesos. Y de acentos y atenuaciones se trata en buena medida el arte de la palabra que ella oficia.

A su manera, Elvira Hernández ha hecho en su obra literaria algo análogo, aunque en ella, dicho con palabras de Chircán y Javiera, ‘la historia comienza por otra punta’. No trazando un planteamiento filosófico ni poniendo su poesía al servicio de las ideas ni menos de la mensajería ideológica, sino abriendo su escritura a la vigilancia crítica, la meditación y la especulación.

En sus intervenciones críticas su talante filosófico se puede apreciar aún más claramente. Sus ensayos y prólogos, de partida, compilados algunos en Sobre la incomodidad, la muestran como una pensadora incisiva y convocante, capaz de abrir lo inesperado de las cosas, voltearlas. Por eso nunca es previsible. Cabría llamarla “poeta pensante”, como ella a su vez llama a Violeta Parra y Jorge Teillier en “La palabra pueblo”, el ejemplar ensayo que le dedicó a este último y donde comenta que de ambos siempre admiró cómo hicieron de la poesía “un lugar de conocimiento, partiendo por aquello que somos: una gran precariedad temporal”. Pero sobre todo el pensamiento poético de Elvira Hernández se puede visitar, como a un amigo de calidez y lucidez meridianas, en las huellas de su conversación, esto es, en los fragmentos de entrevistas que acaban de publicarse —recopilados por Guido Arroyo bajo el título de No soy tan moderna, sobre la base de 18 entrevistas realizadas a la poeta entre 1996 y 2020.

Recordando a Patricio Marchant, Hernández apunta en un fragmento a que algo así como un pensamiento chileno ha de encontrarse ante todo en la poesía. Y difícil es que haya un pensamiento chileno (no sobre ni contra ni por lo chileno, sino una manera específica, distinguible, de mirar las cosas, no solo las chilenas, por supuesto, aunque también las chilenas), a menos que se haga cargo, ese mismo pensar, del lenguaje local, de sus modulaciones y atajos. Salta a la vista en algunos de los que mejor lo han hecho, como Violeta o Nicanor Parra, Raúl Ruiz o Alfonso Alcalde, José Ángel Cuevas o Elvira Hernández.

Esa manera de decir viene de una manera de mirar que tiene que ver con lo tangencial. Con observar que en todo lo que nos rodea “hay una cara visible y una cara oculta de las cosas” y que al mirar “fijamente una de esas caras aparece la otra”. Fijamente pero de lado: en algo así consistiría un pensar chileno —uno donde rodear y merodear no es hacer el quite sino un gran modo de abordar. Un entrar a las cosas directamente pero por la ventana, como Elvira cuenta en uno de sus ensayos que accedió a La nueva novela de Juan Luis Martínez: “A puertas cerradas, extraviadas, oponemos el entrar por la ventana”.

No soy tan moderna consta de siete secciones que, avanzando y retrocediendo en la cronología, trazan un autorretrato crítico de la escritora articulado en la descripción concisa de escenas formativas de su infancia (inolvidable aquella en que va a una iglesia a buscar la fe y al estar cerrada voltea y ve a “una pareja amándose”), de lecturas y meditaciones en torno a la pérdida de la conversación y la comunidad en contraste con la invasión tecnológica e informativa (“Abro mi correo y encuentro que hay diez archivos”). Hay también relatos de sus experiencias bajo dictadura, como cuando la CNI la detuvo: “Tuve fortaleza cuando estuve detenida, pero me derrumbé al llegar a casa”. Los agentes que la apresaron, cuenta, al principio la confundieron con la Mujer Metralleta.

Recordando a Patricio Marchant, Hernández apunta en un fragmento a que algo así como un pensamiento chileno ha de encontrarse ante todo en la poesía. Y difícil es que haya un pensamiento chileno (no sobre ni contra ni por lo chileno, sino una manera específica, distinguible, de mirar las cosas, no solo las chilenas, por supuesto, aunque también las chilenas), a menos que se haga cargo, ese mismo pensar, del lenguaje local, de sus modulaciones y atajos.

Y hay observaciones sobre las metáforas cotidianas y la escritura misma. Resulta iluminador leerla comentando algo que puede dar una llave de entendimiento respecto de la función que la extrañeza cumple en su escritura, ese ligero enrarecimiento que las cosas y las palabras cotidianas adquieren en sus versos. Y lo que cabe suponer es que ese extrañamiento está al servicio, por así decirlo, del desafío que la poeta explícitamente asume de “desautomatizar el lenguaje”. Es decir, rescatarlo de la pérdida de sentido y de efectividad en el que cae en tiempos de tanta cháchara y acomodo. Y eso se logra en su caso mediante las elipsis y los planos inesperados, un cierto poner en aprietos la lengua y soltar los sentidos, desquiciando lo trillado y abriendo convivencias sorprendentes o, cuando menos, inesperadas —pero nunca forzadas. Se trata, en definitiva, “de cargar el lenguaje de la mayor cantidad de sentidos posibles”.

Al final, el libro incluye una airosa incursión en un formato del que varios suelen salir sepultados por un espejo que no logran sostener. Glenn Gould y Mario Levrero son dos casos notables en esa acometida temeraria que es la autoentrevista. Elvira se suma a la insigne lista: en vez de contemplarse, con sarcasmo y suspicacia se ponen en cuestión y “desde el socavón” se defienden, razonan, se alzan.

Lecciones de quien no da lecciones, estos escolios de Elvira revelan momentos de una mente que logra conciliar prodigiosamente inquietud y serenidad; de alguien que se define a sí misma como “estudiante permanente”, lo que podría entenderse como un sostenido y veraz rehuirle a las facilidades, un estar siempre alerta a lo nuevo pero también a lo viejo, lo cual queda refrendando no solo por la renovación constante de los modos y asuntos de su poesía (que pasa con la agilidad del viento del apotegma a la frase hecha y de la observación de pájaros a la de ciudades), sino también por la atención con la que lee la tradición y a sus contemporáneos y, en especial, la poesía mapuche y la lengua hablada del presente y del pasado y sus mutismos, tal vez porque aunque “trabajada por las circunstancias”, su escritura es pensada ante todo como un acontecimiento “que amarra el silencio y disuelve el tiempo”, apreciación que hace resonar las palabras de otra poeta chilena de alto vuelo, Ximena Rivera Órdenes, que en una entrevista con Silvia Murúa dijo: “A mí me encanta cuando el tiempo no se siente. Y cuando uno no siente el tiempo cuando está escribiendo, es porque está escribiendo realmente la poesía. Realmente uno está escribiendo poesía cuando el tiempo, el tiempo no existe, se esfuma”.

Quizás sea en esa suspensión o esfumación del tiempo, en la que más que anularse se anudan pasado, presente y futuro, quizás sea ahí donde las cosas mejor revelan su otro lado. Para eso hay que tener corazón filosófico y ojo de águila. “Soy alguien que siempre está mirando al cielo”, se lee decir a Elvira en uno de los últimos fragmentos de No soy tan moderna, un gesto que ella asocia al campesino que levanta la mirada para saber la hora o si lloverá o no. Dan para seguir cavilando esas palabras, en especial porque están dichas por una poeta andariega, de paso firme: “Yo creo que la tierra hay que recorrerla a pie”. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, como la gran ornitóloga que siempre ha sido, podemos encontrar en estas y en todas sus páginas a Elvira Hernández desplegando su permanente estudiar las cosas y su reverso.

No soy tan moderna, Elvira Hernández, Ediciones Alquimia, 2021, 84 páginas, $8.900.