Manuel Rojas y Aniceto Hevia: recordar, escribir y comprender el mundo

Ahora que Hijo de Ladrón cumplió 70 años y su autor está canonizado como un santo laico de la literatura chilena, rodeado de ensayos que vuelven sobre su vida y obra, bien vale la pena releer su libro más importante para pensarlo como un retrato de lo que fue y es Chile. Uno de los elementos más conmovedores de esta historia es que se configura como un espejismo capaz de abrazar lo perdido. Su relectura aumenta la cercanía del narrador, de ese Aniceto/Rojas que apenas juzga; solo mira y recuerda, vive y recuerda.

por Álvaro Bisama I 24 Febrero 2022

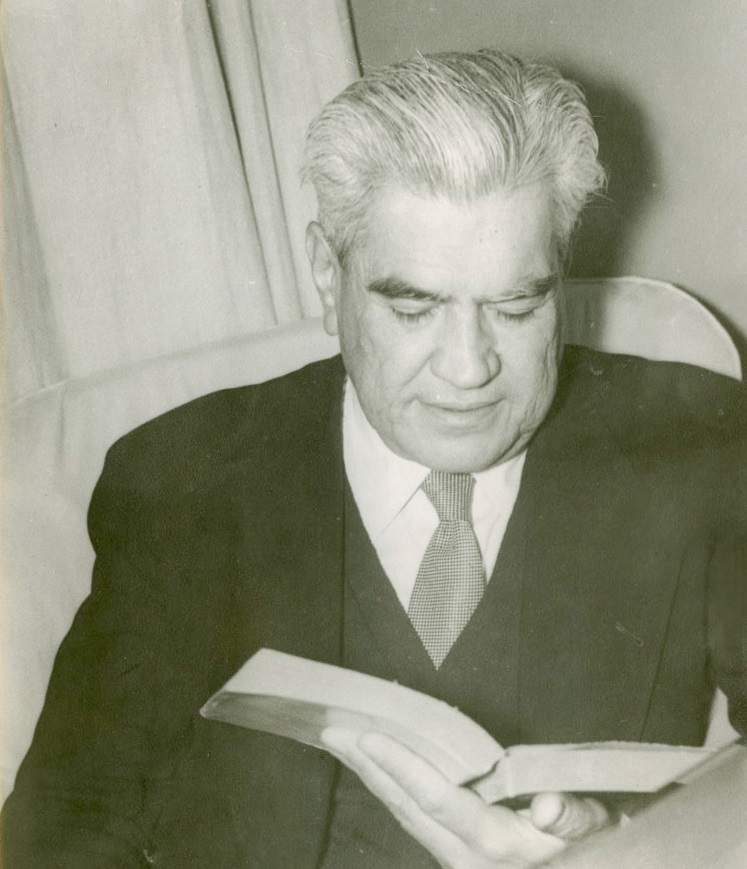

No recordé que el 2021 se cumplían 70 años de la publicación de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas (1896-1973), hasta que terminé de releerla. Me gustó tener conciencia de la efeméride porque actuó el azar; necesitaba consultar un par de páginas para una investigación y sin proponérmelo, la leí de nuevo casi de un viaje, en una especie de fiebre que duró un par de días, mientras pensaba que su trama era o quería ser algo parecido a una vida. En ella, un hombre salía de la cárcel y bajaba al plan, que es como le dicen los porteños al centro de Valparaíso; bajaba al futuro. La cárcel quedaba arriba de un cerro y mientras descendía al presente, ese hombre recordaba y con eso comenzaba a existir. Su nombre era Aniceto Hevia, pero carecía de documentos, era nada o poco menos que nada, un extranjero, un huérfano, alguien atrapado por la mala suerte, otro desposeído del centenario de las repúblicas. La novela, primera de una tetralogía, sería su memoria, su cuerpo, su palabra.

Rojas escribía de él como si se tratase de su propia biografía, porque hasta cierto punto lo era. Leerlo era internarse en un mapa de Chile hecho de caminos invisibles, de vidas que adquirían por fin la dignidad de volverse literatura y no etnografía o mero criollismo o un realismo opaco, acaso una poesía que es luminosa aun en los momentos de mayor dolor, porque hace de la memoria un paisaje que se visita para construir la propia identidad, para tener la dignidad de controlar el propio relato de los hechos y las cosas. Pero eso que ahora parece obvio, no lo era tanto cuando el libro se publicó. Hijo de ladrón fue presentada a un concurso (el de la Sociedad de Escritores de Chile) y no ganó. Los jurados no pudieron verla o leerla. Era 1950, 1951; un momento en que la vanguardia o el modernismo ya eran chistes o leyendas protagonizadas por muertos, apenas el recuerdo de un par de técnicas literarias y de las hagiografías de novelistas y poetas desaparecidos, extinguidos tal y como se había extinguido el París de los años 20 y el resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil en España.

En esos días el libro se llamaba Tiempo irremediable y no se parecía demasiado a nada, porque era capaz de contenerlo todo. Una de las mejores ilusiones que proyectaba era la confusión donde creíamos reconocer a su autor en la historia del hijo de un ladrón argentino y una madre chilena, como si identificáramos el rostro de Rojas en ese niño que era uno más de varios hermanos abandonados tras su muerte, mientras crecía para convertirse en un adolescente que construía su propio mapa de América; saltando en estaciones de trenes y caminos, encontrándose otros como él, invisibles, olvidados por la sociedad, libres; cruzando a pie la cordillera de los Andes, mientras llegaba o se iba o volvía a Valparaíso. De hecho, por más que Rojas precisara una y otra vez el origen de sus materiales (en entrevistas, en los ensayos de El árbol siempre verde, en su Antología Autobiográfica, en sus Imágenes de infancia y adolescencia) era imposible no pensar que el rostro de Aniceto Hevia (un nombre rescatado de la propia memoria, correspondiente al ladrón cuya familia compartió casa con él y su madre en Buenos Aires, en la niñez) era el suyo, tenía que ser el suyo, tal y como era suya buena parte de las experiencias que había mezclado en eso que era ficción pero no lo parecía; y que las peripecias de su vida eran lo mismo que la aventura y la novela; y que eso era parte de la fuerza de gravedad que arrastraba al lector en una trampa creada por la belleza brutal del libro, una belleza que solo podía crear un narrador que pasó buena parte de la década del 40 escribiéndola para descubrir su sentido, ordenándola y desordenándola y mezclándola con los recuerdos de su propia vida, y escuchando y persiguiendo en ella la voz, la lengua y la silueta de Aniceto como si quisiera que fuese la suya.

Rojas escribía de él como si se tratase de su propia biografía, porque hasta cierto punto lo era. Leerlo era internarse en un mapa de Chile hecho de caminos invisibles, de vidas que adquirían por fin la dignidad de volverse literatura y no etnografía o mero criollismo o un realismo opaco, acaso una poesía que es luminosa aun en los momentos de mayor dolor.

Esto, porque el aliento o la voz o la voluntad o la solidaridad de Aniceto venía de más atrás del presente negro y las persecuciones de los años de González Videla; de más atrás de la generación del 38 y el sueño del Frente Popular; venía del hambre y el frío y del recuerdo de la violencia política de 1920, y del calvario ese mismo año de Domingo Gómez Rojas (poeta y preso político, encarcelado por el Estado, perseguido por jueces, sometido a vejaciones y encerrado y muerto en un manicomio), y de las conversaciones con los viejos compañeros anarquistas, y de la picaresca del teatro y de la aventura y los viajes entre Chile y Argentina, y de los años pasados en los pasillos de la Biblioteca Nacional, en la imprenta de la Universidad de Chile, de todos esos números de Babel y del fracaso de Rojas como poeta (no, mejor dicho, de su éxito discreto, un reconocimiento opaco en el país de supernovas como Mistral, De Rokha, Huidobro o Neruda); venía de las conversaciones y caminatas infinitas con José Santos González Vera; venía de todos esos años donde había perfeccionado su propia escritura, donde se había convertido en un cuentista imprescindible con “El vaso de leche” y “El hombre de la rosa”, y como la novela o lo que él creía que era el género de la novela parecía que se le escapaba, primero en narraciones que le parecían insuficientes, no logradas, apenas avances en la dirección adecuada, esa que tomaba Lanchas en la bahía, que sí era una narración perfecta sobre Valparaíso y la noche y la cárcel y las luces rojas del barrio Puerto; venía de las historias de aventuras de las que renegaba (La ciudad de los Césares); venía del silencio y la vida, de criar viudo a tres hijos, de repartirse entre varios trabajos, de homenajear a Trotsky en la revista Babel (escriben ahí también Edmund Wilson y Ciro Alegría), de practicar el andinismo y de recordar y escribir e inventar como si fuesen una sola cosa, hasta terminar o creer que terminaba o ponía punto final (¿se podía poner un punto final?) para luego mandar la novela al concurso de la SECh y perder.

De hecho, convertido en un clásico escolar, muchas veces nos olvidamos de que Hijo de ladrón divide al medio la novela chilena del siglo XX. “Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente, y que no puedes ver ni tocar, y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír; apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo primero, su dolor enseguida: aquí estoy, anda despacio”, anota Rojas, mientras Aniceto trata de abrirse paso dentro de la pena en el monólogo de la herida, uno de los momentos más significativos y reconocibles del libro, el más demoledor de sus campos magnéticos. “Es el fin: una herida se ha juntado a la otra y tú, que apenas podías aguantar una, no puedas con las dos”, anota en una segunda persona que es una máscara trizada.

Vuelvo sobre la herida porque se trata de un momento significativo, reconocible dentro del trabajo de Rojas pero también como una suerte de parada obligatoria, un momento clave de nuestra literatura, un texto donde accedemos a la experiencia que la novela propone. La herida es la medida del transcurso del tiempo de la novela, un peso invisible que cae sobre las cosas y los cuerpos, sobre las vidas, finalmente. Ahí el narrador habla del abandono y los días que siguen a todo abandono y en el modo de ocultarlo o de tragarlo, habla de las cicatrices heladas que carga toda conciencia y de quienes se reconocen como iguales en una comunidad hermanada por el dolor. Dice: “Y podrás ver en las ciudades, alrededor de las ciudades, muy rara vez en su centro, excepto cuando hay convulsiones populares, a seres semejantes, parecidos a briznas de hierbas batidas por un poderoso viento, arrastrándose apenas, armados algunos de un baldecillo con fogón, desempeñando el oficio de gasistas callejeros y ellos mismos en sus baldecillos, durmiendo en sitios eriazos, en los rincones de las aceras o la orilla del río, o mendigando, con los ojos rojos y legañosos, la barba grisácea o cobriza, las uñas duras y negras, vestidos con andrajos color orín o musgo que dejan ver, por sus roturas, trozos de una inexplicable piel blanco-azulada, o vagando, simplemente, sin hacer ni pedir nada, apedreados por los niños, abofeteados por los borrachos, pero vivos, absurdamente erectos sobre dos piernas absurdamente vigorosas”.

La voz de Aniceto venía de más atrás del presente negro y las persecuciones de los años de González Videla; de más atrás de la generación del 38 y el sueño del Frente Popular; venía del hambre y el frío, y de las conversaciones con los viejos compañeros anarquistas, y de la picaresca del teatro y de la aventura y los viajes entre Chile y Argentina.

En esa intemperie la memoria es el único país habitable. En ella todo quiere existir a la vez, todo aspira a ser un único momento. Entonces, en la novela, Aniceto baja del cerro y salta hacia atrás, a Buenos Aires y los últimos días de su familia; mientras, recuerda como Valparaíso estalla y como los disturbios se toman la calle y la multitud destroza unos tranvías y es reprimida por la policía y luego todo se vuelve noche y fiesta y ruido y hambre y violencia; mientras, es un adolescente, casi un niño, al que acogen y echan de casas; que pasa unos días en la cárcel; que viaja en vagones de trenes; sí, porque todo existe simultáneamente o aspira a hacerlo; mientras su familia desaparece, madre, padre y hermanos se esfuman y queda lejana lo que alguna vez fue su niñez o su vida completa; y tras descender, Aniceto llega a la playa, y conoce a Cristián y al Filósofo, quienes recogen metales en la caleta El Membrillo, y la memoria (o la novela) nos hace recorrer un tejido donde apenas vemos las costuras: las escenas, descoyuntadas unas de otras, parecen versos arrancados de un poema fantasma, como si la única forma de narrar una vida —la de Aniceto Hevia, la de Rojas— fuese intentando encontrar la forma del tiempo en la lengua o en la memoria de la lengua, que está hecha de la cadena de acciones que dislocan el mundo y lo dibujan de nuevo para comprenderlo, recordarlo y contarlo.

Ahora que Hijo de Ladrón cumplió 70 años y Manuel Rojas está canonizado como un santo laico de la literatura chilena, rodeado de ensayos que vuelven sobre su vida y obra y nuevas ediciones de Hijo de Ladrón y sus Cuentos completos (casi a la vez: una de Alfaguara, otra —crítica— de la Universidad Alberto Hurtado, a cargo de Ignacio Álvarez) y comentarios críticos y textos hagiográficos que iluminan sus costados (como los textos contenidos en el volumen Manuel Rojas. Una oscura y radiante vida y en el N° 35 de la revista Anales de Literatura Chilena), bien vale la pena volver a su obra más importante para pensarla como un territorio posible, como otro retrato de lo que fue y es Chile.

Faro que no sabíamos que era tal y racconto que se presenta como laberinto, uno de los elementos más conmovedores de la novela es que se configura como un espejismo capaz de abrazar lo perdido. Por eso el libro envejece con el lector. La relectura aumenta la cercanía del narrador, de ese Aniceto que apenas juzga; solo mira y recuerda, vive y recuerda. La experiencia de este lo amplifica, y todo se aprecia más nítido en cada nueva visita; tal es el mérito de los clásicos: encontrarse de nuevo con el estilo luminoso de su autor, con esa prosa que recién se quiebra cuando el personaje se examina y trata de describirse (y con eso herirse) como si fuera otro. Nunca deja de volver a sí mismo, su libertad solo puede existir al lado de la conciencia de ese dolor; pero no hay en Rojas ninguna clase de extrañamiento. Hijo de ladrón aspira a lo contrario, a pensar la literatura como cercanía, como encuentro, como remedio al olvido, como una forma de reconocimiento del otro, de los otros, en medio de la noche del siglo XX.