¿Qué hacer con César Aira?

Con motivo de la obtención del Premio Formentor por parte del gran escritor argentino, reproducimos el ensayo que el crítico Christopher Domínguez Michael incluyó en su último libro, Ateos, esnobs y otras ruinas. Allí da cuenta del genio de Aira y, a su vez, de la incomodidad que plantea una obra “ilusoriamente fácil”. El repaso por algunos libros suyos —tiene más de 100— dilucidan el “método Aira”, quizá el último postsurrealista, y le permiten asegurar al crítico que “acaso nadie ha arriesgado con tanta eficacia en el problema de los límites de las viejas y de las nuevas vanguardias para la literatura”.

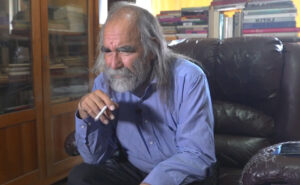

por Christopher Domínguez Michael I 14 Abril 2021

I

Hace ya algunos años me invitaron a participar como ponente en un congreso de literatura sobre César Aira. Acepté de inmediato, pues pese a poseer tantas novelas cortas suyas (no suele practicar otro género), tenía yo la culpa de no haber leído ninguna, siendo como soy admirador de su Diccionario de autores latinoamericanos (2001), obra cumbre en su género y como todo lo suyo, obra rara, rarísima, en su simplicidad: aparenta ser solo un fichero y es un sintético ejercicio de comprensión de la literatura hispanoamericana, extravagante viniendo del endogámico Buenos Aires. Así que me hice rodear de los delgados volúmenes de sus novelas, confiado en que su carácter menudo me permitiría leer la mayoría en pocos meses. Solo logré hacerlo con algunas y por fortuna, o el congreso dedicado al narrador argentino se canceló, o la invitación me fue sigilosamente retirada.

Lo más preocupante es que de sus pocas novelas leídas no tenía opinión. Ni buena ni mala y cuando ello me sucede tiendo a pensar en que ello se debe más que a la banalidad del autor (y Aira no lo es, como trataré de explicarlo, aunque sea un ingenio especialista en la expresión narrativa de lo pueril) sino a una falta mía, la de no haberlo entendido. Finalmente, creo haberlo logrado por razones que Aira acaso comprenda (los críticos escribimos para dos clases de autores imaginarios, los que podrían leernos o aquellos quienes definitivamente no lo harán).

Dado que Aira es un autor asumidamente experimental, a estas alturas un viejo vanguardista, escéptico de la correlación causa/efecto entre “cambiar la vida/transformar el mundo” gracias a la literatura, pero aún militante contra la novela tradicional que se sirve de un “seguro temático” que el editor es susceptible de contratar, comprenderá que un lector en falta, como yo, necesitaba de hacerse de una poética, a la usanza, ya sea de Nicolas Boileau o de Raymond Roussel, para entrar en un mundo ilusoriamente fácil. Obtuve ese instrumento gracias a Continuación de ideas diversas (2014), reunión de pensamientos donde el propio Aira medita sobre su método. Después, me llegaron los que parecen ser sus cuentos completos (El cerebro musical, 2017), cuya reseña emprenderé después, como secuela de esta.

Como he dicho, Aira no ha renunciado ni a su reputación de vanguardista ni a sus años en aquellas ruidosas facultades. Aunque no puede sino ser ambiguo frente a la novela tradicional: añora como un tiempo perdido a la escrita en su edad de oro (¿cuándo y cómo, con qué libro o en qué fecha, habrá terminado para él?), pero confiesa no soportar las novelas actuales en ese caduco registro ni ninguna escrita, por jóvenes, en tiempo presente (aunque indulta, gracias a su relación con el cine, a la presentánea Marguerite Duras, más guionista que novelista, dice).

Poniendo las confesiones sobre la mesa, aquí están las mías: nunca he leído por el hecho de serlo una novela policíaca ni lo haré nunca (aunque naturalmente me he topado, más o menos inadvertente, con magníficas ficciones donde se cometen crímenes), detesto el jazz (amado si no por él, sí por alguno de sus personajes) y encuentro a Aira alarmantemente sordo, por una declaración contenida en Continuación de ideas diversas: “La escultura, por su tridimensionalidad, es como la realidad. Todas las artes aspiran a la tridimensionalidad… Todas las artes aspiran a la condición de la escultura”.

No puede sino ser ambiguo frente a la novela tradicional: añora como un tiempo perdido a la escrita en su edad de oro (¿cuándo y cómo, con qué libro o en qué fecha, habrá terminado para él?), pero confiesa no soportar las novelas actuales en ese caduco registro ni ninguna escrita, por jóvenes, en tiempo presente (aunque indulta, gracias a su relación con el cine, a la presentánea Marguerite Duras, más guionista que novelista, dice).

Difiero por completo y me alarma, insisto, diferir. Que me perdonen Fidias, Alexander Calder, Auguste Rodin y hasta Miguel Ángel pero de todas las artes la menor es la escultura, justamente por ser tangible y tridimensional. Nada más ajeno al espíritu clásico-romántico de la música, el arte mayor, que la escultura; encuentro difícil que Honoré de Balzac o James Joyce o Igor Stravinsky aspirasen a esos tangibles artefactos, bronces, mármoles, móviles o mazacotes. Para escapar de lo tridimensional se compone música, se pinta o se escriben novelas. Pero dejemos a Aira con esa declaración, un tanto vasareliana, no sé si propia o impropia de su carácter, para agregar una tercera confesión: a mí me fueron prohibidas, en nombre de una noción estrecha y frankfurturiana (o esnob, tan solo) de la alta cultura, de niño, las tiras cómicas. Cuando en la adolescencia me enfrenté a la biblioteca de Alejandro Jodorowsky y vi las fantásticas novelas gráficas belgas o italianas, entendí de lo que me había perdido, pero ya era tarde. Pero ello no me impide entender que un Aira haya pasado directamente de Superman a Borges y que ese tránsito, no solo suyo, sea muy propio de la fase vanguardista de la modernidad literaria.

En todas sus ficciones –y supongo que por eso gusta o disgusta– ha sido fiel a ese doble patrocinio. Cuando se ufana, en este mismo libro, de haber comprendido perfectamente la significación del Pierre Menard borgesiano, tiene la razón. Asumido admirador de Marcel Duchamp y de Roussel, entiende Aira que a fin de cuentas la copia y el original son metafísicamente lo mismo para un moderno (o posmoderno): “un pastiche es indistinguible del artículo genuino que, a su modo, de rebote, siempre será un pastiche”. Ello no lo ha hecho un escritor pastichero gracias, precisamente, a su segunda obediencia, la proveniente del cómic. En sus novelas lo disparatado y lo pueril, el golpe de efecto salido de la nada, ese ucase, viene del mundo de los superhéroes o de tiras infantiles argentinas que desconozco, pero cuyo correlato para un niño mexicano de mi generación deben ser La familia Burrón, Snoopy, del gusto de e.e. cummings, y hasta la marcoaureliana Mafalda. Además, entre el cómic y Borges, Aira coloca un objeto de transición: las novelitas comerciales de vaqueros de un tal Marcial Lafuente Estefanía, que leía su padre en Coronel Pringles, su tierra nativa.

Desde ese recuadro, su batalla contra el realismo es del todo lógica: “no es que lo fantástico no tenga límites: se los pone lo verosímil, que ahí es más implacable que en el realismo”. Ocurre que a Aira lo verosímil le tiene sin cuidado y por ello en uno de los cuentos de El cerebro musical, la imagen de La Gioconda, la pintura en sí, desaparece del lienzo porque las gotitas de pintura que la componen decidieron escapar atravesando el vidrio blindado que la protege en el museo del Louvre. “Lo fantástico se agota en su formulación, y mucha descripción y comentario o acumulación de detalles lo hace menos creíble”, asevera.

Aunque algunas de sus novelas lo son, dudaría en calificar a Aira como un escritor fantástico, como tampoco lo es, propiamente hablando, Borges, su maestro (es más maestro suyo que de muchos, lo cual no es necesariamente bueno). Ambos son escritores argumentales o más bien, Aira tradujo una de las posibilidades implícitas en Borges: “El relato se deseca en esquema de relato, en cerebración de relato”.

Así que Continuación de ideas diversas, de César Aira, equivale al póstumo Cómo escribí algunos libros míos (1935), de Roussel.

II

Necesitado de una poética, César Aira la ha escrito al mismo tiempo que redacta sus cuentos y novelas. Casi cualquier intervención (como se dice ahora) suya en el terreno del ensayo (el género que permanece, según él, más fatalmente atado al procedimiento clásico capaz de armonizar al proceso con su resultado), toma la forma de una explicación no pedida al autor, que como ocurría con algunos poemas de Gerardo Deniz, lejos de banalizar, enriquece el texto, desorientando a un lector acaso muy cómodo en la supuesta oscuridad. Alguien esperando una película que no se proyecta. En su notable introducción de 1999 a Alejandra Pizarnik, transcripción de cuatro conferencias sobre la poeta argentina, Aira asume que, desde el surrealismo, el resultado de la obra literaria se absorbe en el proceso utilizado para consumarla. Por ello, la calidad –en términos tradicionales– pasó a segundo término y por ello, también, no pocas de las muchísimas novelas cortas firmadas por él son asumidamente “malas”, pueriles, incompletas, porque son experimentos y todo experimento, dice el autor de El cerebro musical (2017), está condenado a fracasar. En Un episodio en la vida del pintor viajero (2000), uno de sus libros más celebrados, el heroico artista Rugendas no teme a las chapucerías (que históricamente, aunque el pintor no podía saberlo, preceden al impresionismo), porque estas, como las de Aira o la de los surrealistas, sus santos patronos, son calculadas, como lo fue, paradójica, la escritura automática.

En sus novelas lo disparatado y lo pueril, el golpe de efecto salido de la nada, ese ucase, viene del mundo de los superhéroes o de tiras infantiles argentinas que desconozco, pero cuyo correlato para un niño mexicano de mi generación deben ser La familia Burrón, Snoopy, del gusto de e.e. cummings, y hasta la marcoaureliana Mafalda.

A diferencia de Octavio Paz, quien en una carta a Roger Caillois acabó por condenar a Breton por haber confundido la poesía con la actividad poética, Aira (Coronel Pringles, 1949) piensa que sin esa confusión no hay vanguardia, aunque el narrador argentino observe cada “proceso” o procedimiento vanguardista, como irrepetible por naturaleza. Esa no-repetición caracteriza a cada novela o cuento suyo, de estos últimos solo reseñaré tres de los reunidos en El cerebro musical, transparentes en cuanto al método de Aira.

El primero se titula “En el café” y pinta a una niña vivaracha, de “tres o cuatro años”, que corre entre las mesas de una cafetería, ante la complacencia de su madre, recogiendo una verdadera colección de papirolas, es decir, figuras manufacturadas con servilletas por los benevolentes parroquianos. Cada uno de sus obsequiosos y fugaces amigos le va dando a la niña una papirola aún más sofisticada que la anterior aunque el destino de esta producción en serie sea la casi inmediata destrucción de cada una en manos de la infanta, ante la sonrisa de los parroquianos, pues era la “intención” lo que contaba en el regalo “fugaz”.

El cuento muestra en el espejo, con alguna probabilidad, la obra toda de Aira. Papirolas inimitables y originales, que sueñan con autodestruirse muy poco después de ser creadas, artefactos inútiles y engañosamente perecederos para ser fieles a la ley de la conservación de la materia, porque –nada se destruye, todo se transforma– y así la niña se hace de un avioncito, una silueta de tutú, una gallina, un payasito en cuyo rostro quedaba impresa una mancha de lápiz labial a modo de rostro, una taza de café, un elaboradísimo barco, una figura tuerta que resulta ser Potemkin, “príncipe de Taurís, favorito de la emperatriz Catalina”, todo ello comentado, mientras narra, por el autor del cuento.

A esta ilustración del método de Aira, le sigue, entre mis ejemplos, “El todo que surca la nada”. Al narrador, visitante rutinario del gimnasio local, le sorprende la eterna conversación entre dos amas de casa, a las cuales, a veces atentamente, a veces no, siempre escucha, espasmódico y pasmado. Del trato pueril, doméstico, entre ambas damas, muy estridentes y desconsideradas, le llama la atención al chismoso cómo alternan banalidades sin fin con noticias alarmantes soltadas a la mitad de cualquier conversación, al estilo de “mi marido tiene cáncer”…

En este punto, sin dar la razón de por qué, Aira le ordena al narrador –su amor por la enumeración caótica implica un control absoluto sobre sus procedimientos, sin conceder nada al efluvio lírico, porque para este postsurrealista el yo es doblemente odioso– cambiar de tema y dejamos atrás a las señoras trascendentes/intrascendentes para entrar en el tenebroso mundo de los taxis bonaerenses, donde está prohibido transportar plantas pero no animales: “Cada tanto, en realidad con relativa frecuencia, aparece en los diarios la noticia de que un taxista honesto ha encontrado olvidado en su vehículo un maletín con cien mil dólares, y se lo ha devuelto a su dueño, al cual ha localizado con mayor o menor esfuerzo”.

Aunque algunas de sus novelas lo son, dudaría en calificar a Aira como un escritor fantástico, como tampoco lo es, propiamente hablando, Borges, su maestro (es más maestro suyo que de muchos, lo cual no es necesariamente bueno). Ambos son escritores argumentales o más bien, Aira tradujo una de las posibilidades implícitas en Borges: ‘El relato se deseca en esquema de relato, en cerebración de relato’.

Este “clásico de la información” le sirve a Aira, discípulo de Raymond Queneau, para darle juego a su gusto por el cálculo mental y la ociosidad aritmética, preguntándose cuántos taxistas hay en Buenos Aires y cuántos pasajeros viajan desaprensivos con un maletín lleno de dólares y cuántos de ellos cometen la salvajada de olvidarlos.

¿Dónde quedaron las conversadoras cuya historia se nos ofrece interrumpida a la mitad de “El todo que surca la nada”? Aira parece decirnos que cada procedimiento literario es una papirola y cada “historia”, intercambiable, no solo es autodescriptiva sino autodestructiva, lo cual lo lleva a concluir su cuento con una confesión solipsista: “todo lo que pasa por literatura por el mundo […] cae como un castillo de naipes, como una ilusión juvenil o un error. La literatura comienza cuando uno se ha vuelto literatura…”.

De los tres ejemplos escogidos, el tercero, “Duchamp en México”, es el cuento más didáctico. “De turista en México”, se lamenta el narrador en primera persona, quien como Aira es fanático de Duchamp. Primero por azar y luego por maníaca devoción, dedica toda su estadía a comprar el mismo ejemplar de “un libro de arte sobre Duchamp”, calculando las pérdidas y ganancias que le ofrecen las pequeñas variaciones en el precio de cada nuevo tomo adquirido. “No me hago ilusiones con la posteridad”, va concluyendo el obseso, “no creo que esta fábula del libro único y múltiple de Duchamp tenga un valor especial. Pero sí creo en el valor supremo de lo primero, del gesto original”.

El cerebro musical comprueba que acaso nadie como Aira se ha arriesgado con tanta eficacia en el problema de los límites de las viejas y de las nuevas vanguardias para la literatura.

III

Prosigo mi lectura. Una vez examinado El cerebro musical, suerte de cuentos completos que me animaron a ensayar una introducción general a su método, doy con la más reciente –en aparecer en México porque en la Argentina se imprimió en 2013– de sus novelas cortas. Se trata de El testamento del Mago Tenor (2018) y de inmediato la comparo con alguna de las otras que he leído. Tiene escasa relación con ese enrevesado relato del viaje por la Pampa realizado por Aira en su primera novela (probablemente la mejor, Emma, la cautiva, del remoto 1981) ni con esa otra joya, Un episodio en la vida del pintor viajero, que tan bien viste. Es ajena a Los dos payasos (1995), un fallido ejercicio beckettiano y a La villa (2001), una concesión a la novela miserabilista, una coda a Los olvidados buñuelianos. Acaso solo temáticamente El testamento del Mago Tenor se asemeja a El pequeño monje budista (2005), donde a la manera de Ian McEwan, en El placer del viajero (1991), una pareja de turistas son engatusados, eróticamente en ese caso, en una Venecia cuyo nombre no se pronuncia. De Cómo me hice monja (1993), tan equívocamente célebre, preferiría hablar otro día, lo mismo que de mi preferida, Varamo (2002).

Aira asume que, desde el surrealismo, el resultado de la obra literaria se absorbe en el proceso utilizado para consumarla. Por ello, la calidad –en términos tradicionales– pasó a segundo término y por ello, también, no pocas de las muchísimas novelas cortas firmadas por él son asumidamente ‘malas’, pueriles, incompletas, porque son experimentos y todo experimento, dice el autor de El cerebro musical (2017), está condenado a fracasar.

En El pequeño monje budista se asoma otra vez el principio aritmético tan caro al narrador argentino. Si en “Duchamp en México” importan las variaciones en el precio de ejemplares idénticos, comprados por el protagónico coleccionista, en El pequeño monje budista la realidad queda regida por la disminución en la estatura de los hospitalarios monjes, que va cerrando el universo de los inadvertentes –por curiosos– turistas franceses. En Aira todo es suma y resta; rehúye la multiplicación. Ajeno a lo geométrico –lo cual hubiera intrigado a su maestro Queneau– por ello desdeña el procedimiento de las muñecas chinas que engrandece (alguien diría, “que engorda”) la novela. Podría decirse, a la ligera, que en El pequeño monje budista impera una trampa que convierte a los intrusos en reos de la isla de la fantasía; es otra la broma, literariamente más linajuda, sugerida en El testamento del Mago Tenor.

La pregunta, que sabe a acertijo, es bastante famosa y yo mismo la he citado alguna vez. Motivó El mandarín (1880), de Eça de Queirós, gracias al vizconde de Chateaubriand, quien en El genio del cristianismo (1802) se sirve del motivo. Es Eça quien resume, agregando “el botón”, facilidad técnica ausente en el dicho del vizconde: “Si a usted le bastara para convertirse en un rico heredero, con matar a un hombre que nunca hubiese visto, del que nunca hubiese oído hablar, que viviese en el último confín de la China, y que para eliminarlo solo bastara tocar una campanita o apretar un botón… ¿Quién de nosotros no mataría al mandarín?”.

El Mago Tenor se está muriendo en su retiro suizo y desde allí decide heredarle al Buda Eterno, habitante de un valle en la precordillera del Punyab, “el sobre lacrado que contenía el material de uso de su inesperada herencia”, no otra cosa que el regalo –no venta ni préstamo como es usual entre magos, se nos informa– del más querido de sus trucos. Para ello, un intermediario, llamado Jean Ball, deberá viajar hasta Bombay y aún más lejos, para cumplir con una encomienda que causará desbarajustes trascendentales cuyo desenlace, según Aira, solo le corresponde saberlo al lector, condenado a roer “una sola vértebra narrativa”.

Si toda la escritura de Aira suele ser parafrástica, el orientalismo de El testamento del Mago Tenor es una hermosa y sutil parodia de Pierre Loti, tanto como Emma, la cautiva, tenía el sabor no solo de Sarmiento sino de Euclides Da Cuhna. Aira –y por ello es uno de los ingenios mayores de nuestra prosa– modula la suya según lo que va a escribir, lo cual es hasta cierto punto contra natura. Como en el box, obliga al cuerpo a hacer un movimiento contrario a su naturaleza. Así, contrariado, Aira deriva la entrega del sobre lacrado a Jean Ball y El testamento del Mago Tenor pasa de ser la novela del mensaje a la novela del mensajero, individuo que acabará por descifrar su destino leyendo –habitualmente no lee nada el caballero– dos materiales bien distintos: la documentación académica que le dejó una pasajera amante india, desertora de la Sorbona, junto a una novela popular producto del culto multitudinario recibido, en la India, por el propio Buda Eterno.

Un poco como dicta el fantasmón de Melquíades en Cien años de soledad –la comparación quizá ofusque a Aira–, tenemos un Jean Ball, transfigurado en un Djinn Bowl, leyendo en tiempo real el desenlace de su destino. ¿Y el mandarín ejecutado? Fantaseo, colgado del puente de mis lecturas, con un Aira, quien desdeñoso de la teología moral del hipotético asesinato que intrigaba a Chateaubriand, pudo haber escrito otra versión del crimen perfecto, concentrándose no en el homicida invisible ni en el sorpresivo muerto, sino en la invención de un improbable –también para Eça de Queirós– mensajero. Este, a su vez se vuelve víctima de un drama cien veces milenario –donde los avatares de las diosas hacen de las suyas– que solo puede ocurrir en ese delirante basurero cósmico el cual es, en la imaginación punzante y lúdica de Aira, aquello etiquetado como “la India Antigua”. Tal pareciese que César Aira ha enlistado los numerosos temas trascendentes de la novela moderna y para cada uno de ellos ha destilado un antídoto.

2017/2018

Ateos, esnobs y otras ruinas, Christopher Domínguez Michael, Ediciones UDP, 2020, 394 páginas, $21.000.

Algunos libros recomendados:

El cerebro musical, Literatura Random House, 2017, 280 páginas, $21.000.

Continuación de ideas diversas, Ediciones UDP, 2014, 88 páginas, $7.500.

El testamento del Mago Tenor, Ediciones Era, 2018, 108 páginas, $23.000.

Evasión y otros ensayos, Literatura Random House, 2018, 128 páginas, $12.000.

Ema, la cautiva, Literatura Random House, 2016, 180 páginas, $20.000.

Cómo me hice monja, Ediciones Era, 2018, 102 páginas, $17.000.

La liebre, Ediciones Era, 2018, 271 páginas, $21.000.

Sobre el arte contemporáneo, Literatura Random House, 2016, 112 páginas, $8.000.

El llanto, Beatriz Viterbo, 76 páginas.