Tener diablo

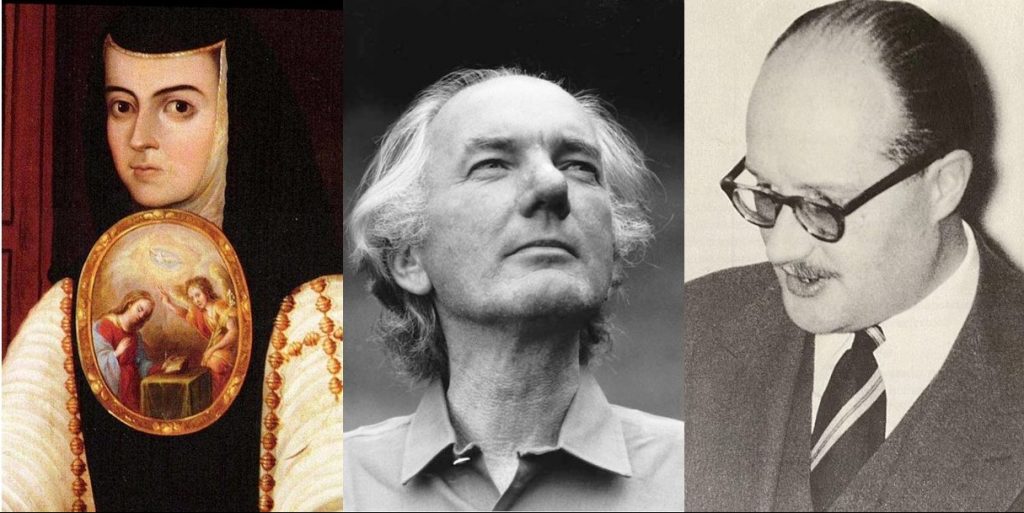

Hay obras que expanden la sospecha y la incomodidad, que parecen escritas para poner en entredicho los valores de su época y tomar distancia de la solemnidad del poder. En esos textos la tradición y la novedad conviven en tensión, como sucede en la obra de Thomas Bernhard, Sor Juana Inés de la Cruz o el poco conocido autor colombiano Nicolás Gómez Dávila, un portento que descubrió Ernst Jünger en los años 90. Volver a estos trabajos es un antídoto contra el embelesamiento.

por Vicente Undurraga I 10 Febrero 2021

Durante largo tiempo se habló de la presencia de ángel para señalar la genialidad de alguna obra. Ya no. En parte porque la noción de inspiración angélica no tiene cabida en estos tiempos, en parte porque la idea misma de genio ha sido desplazada por una voluntad analítica que ha ayudado a desentrañar e iluminar –y a veces a oscurecer– los textos. Lo cierto es que las condiciones y formas de la escritura han sido sobradamente conceptualizadas como para dejarle margen al influjo de un ser alado y mágico en la definición del estatuto de la creación artística.

Por otra parte, la profesionalización literaria, la corrección y el cálculo conllevan que muchos textos sean intercambiables: habiendo sido escritos por uno, pudieron haber sido escritos por otro, y viceversa.

En reacción a esto surge un concepto tanto o más rendidor que el de ángel, y mucho más atractivo. Se dice que ciertas obras tienen –o tuvieron, en su época– diablo. Es una manera de decir que despliegan una combinación suficientemente enérgica de inventiva, suspicacia e insidia, cuando no malicia. Y que por lo general prima en ellas antes la contundencia que la perfección, porque lo perfecto queda para los ángeles: para el diablo, el saber está en las grietas, las caídas, la desmesura y lo oscuro.

En las obras con diablo se impone la mueca que sospecha y desacomoda, la inteligencia que desmonta tinglados acríticos y propone, en cambio, sólidas construcciones donde tradición y novedad conviven en admirable tirantez. Sor Juana Inés de la Cruz lo tuvo y en grado superlativo, es cosa de leer su respuesta a Sor Filotea o sus poemas burlescos a los hombres necios. Thomas Bernhard tuvo diablo en dosis dantescas y le costó caro ese decidido ir siempre “en la dirección opuesta”. Lo mismo se puede decir de Horacio Castellanos Moya, que justamente homenajeó a Bernhard en El asco, ese libro donde la desmesura atempera la tragedia.

Hay en toda obra con diablo la voluntad de no rimar con las formas convenidas, yendo a menudo contra los usos y valores de su tiempo o cuando menos tensionándolos o insolentándolos. Un caso tan elocuente como complejo fue el del colombiano Nicolás Gómez Dávila, que en los años 70 y 80, cuando tomar posiciones era esencial, escribió 1.500 páginas de aforismos que van contra la izquierda y la derecha, contra los progresistas y los conservadores, los beatos y los ateos, resignado como hubo de estar a que “el mundo moderno nos obliga a refutar tonterías, en lugar de callar a los tontos”. La suya fue una acerada obra filosófica y literaria que puso en el centro la belleza, la inteligencia y a Dios, nada menos, al mismo tiempo que la convicción de que “la incertidumbre es el clima del alma”. Se le desatendió probablemente por escribir cosas como que “la izquierda es el más hábil empresario de aplausos”, se encerró en su biblioteca, murió en su ley. Tuvo que salir Ernst Jünger en los años 90 a indicar su excepcionalidad.

La risa es o puede ser más seria que la actitud plañidera porque el mundo es adverso y la risa es una lucha, mientras que el lamento y la queja son a menudo una redundancia, una abdicación. Por lo demás, lo supo Juan Luis Martínez, ‘la broma dura solo un instante: el instante de caer en la cuenta: el instante de la caída’.

Es un concepto difuso el de tener diablo, elusivo a la hora de las definiciones, pero es como la gran poesía, casi imposible de definir pero perfectamente distinguible. Sobre todo para quien le pide al arte literario que sea un espacio de libertad, insurrección, crítica y principio, no el cántico que clausura la homilía laica de un presente que se embelesa consigo mismo. Tener-diablo es una noción que permite separar aguas, distinguir, como quería Martin Amis –el autor con más diablo de esa generación inglesa–, “lo bueno de lo que no lo es tanto”, dejando en el camino la medianía, la planicie, lo fome.

Pero no todo gran autor o autora ha de tener diablo. Más cercano al duende del que hablaba García Lorca que al ángel inspirador, el diablo obra en quienes, no necesariamente con escándalo pero sí con corrosiva astucia, van con el filo de la lucidez y la imaginación –y a veces con cierta dosis de crueldad– abriendo rutas y atajos por donde otros transitarán luego, tal vez con más rigor técnico, con más serenidad reflexiva, pero sin diablo no se botan cercos ni se vislumbran nuevos paisajes.

El buen diablo (es un decir), que también puede encarnarse en la crítica (como en los incisivos ensayos de Wislawa Szymborska o de Cynthia Ozick), pone contra las cuerdas lo que pensamos, creemos y asumimos, y así propicia nuevos pensamientos e imágenes, desestanca y airea. Y aporta risa, gran cosa si tomamos en serio las palabras de Jane Austen en Orgullo y prejuicio: “¿Para qué vivimos sino para entretener a nuestros vecinos y reírnos de ellos a la vez?”. Se ríe para descomprimir, para quitar pesadez a lo que la ha adquirido por temores, angustias, cansancio. La risa y la ironía, armas predilectas del diablo, movilizan porque ponen en jaque, pero reírse e ironizar no significa alejarse de todo valor y hondura ni entregarse a un estado de payaseo permanente. La risa es o puede ser más seria que la actitud plañidera porque el mundo es adverso y la risa es una lucha, mientras que el lamento y la queja son a menudo una redundancia, una abdicación. Por lo demás, lo supo Juan Luis Martínez, “la broma dura solo un instante: el instante de caer en la cuenta: el instante de la caída”.

La ironía, sonrisa de la inteligencia, escribió el filósofo Vladimir Jankélévitch, “fragmenta las totalidades asfixiantes o ridículamente solemnes”, volviendo sus partes inofensivas. Ahora bien, en la medida en que su blanco son los acomodamientos, las charlatanerías y las formas totalitarias, la ironía comporta el riesgo de quedarse corta, desafinar y volverse “el hazmerreír de los hipócritas” o bien de pasarse de largo y destruir “ilusiones valiosas y consoladoras”.

En este sentido, el arte con diablo se aleja de la mera incorrección política, a menudo tan elemental y de tiro corto. Es más complejo e inasible. A su modo lo dejó descrito Gómez Dávila en un apunte que bien podría definir toda una estética, por no decir una ética y una épica: “Si la ironía consiste en pensar que la verdad es precisamente lo contrario de lo que estamos pensando, pero que no basta invertir nuestro pensamiento para captarla –así como la acera de enfrente es aquella en que nunca estamos–, pido que se me admita como ironista”. La literatura con diablo vive en equilibrio precario, debe andar sin quedarse ni pasarse, a la vez con pie ligero y pisada firme, con ductilidad y un muy diestro manejo de su flecha que junto a la punta irónica ha de tener una de magnetismo y otra de ilusión, aunque sea una ilusión de ángel caído.