Cultura, modernidad y progreso

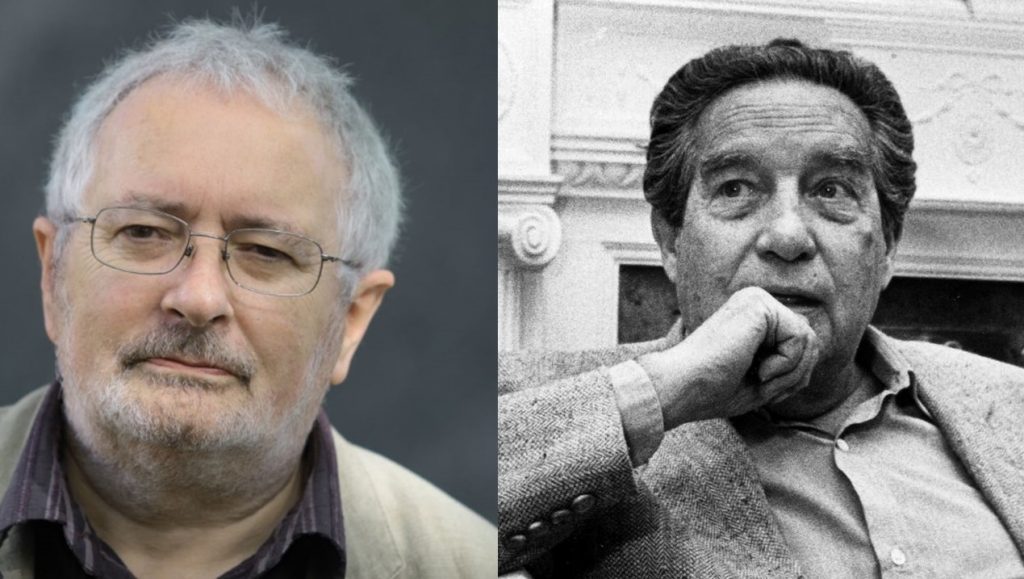

En oposición a la cultura definida por Terry Eagleton en su último libro, donde esta tiene que ver básicamente con el cuestionamiento al poder (o el sistema), la autora de este ensayo recupera algunas ideas esenciales de Octavio Paz, como el valor del punto de vista personal desde el cual se observa la realidad. Así comprendida, la cultura constituye una instancia de interpelación al poder, pero además se erige como un espacio de participación, pertenencia y reconocimiento. Y en esta dimensión, la cultura no deja de ser crítica a la modernidad.

por Josefina Araos Bralic I 6 Septiembre 2018

“El papel de la cultura es morder la mano que le da de comer”, afirma Terry Eagleton en Cultura. Una fuerza peligrosa, su último libro reseñado por Marcelo Somarriva en esta misma revista. Con esa sentencia, el filósofo y crítico literario británico busca recuperar el sentido original de la noción moderna de cultura que aparece en Europa durante el siglo XVIII. En paralelo al desarrollo de un acelerado proceso industrializador, el concepto de cultura habría emergido como la crítica de una modernidad que se impone con crudeza. La mecanización, la ruptura de los vínculos tradicionales o las nuevas formas de pobreza configuraron de a poco un cuadro que esta nueva categoría intentó problematizar. “Una sociedad inorgánica ha mutilado nuestra humanidad común, mientras que los modos mecanicistas del pensamiento han expulsado al exilio a la imaginación creativa”, sostiene. Con esas palabras, el autor sintetiza el lamento del “romanticismo”, una de las primeras expresiones de esta cultura temerosa ante los efectos de una modernidad que no parece ser solamente progreso.

A propósito de la ola feminista que agita a Chile, el escritor ha mostrado su temor frente a la posibilidad de que el género, tal como la cultura, se convierta en la encarnación perfecta de la exclusión, ocultando que la clase sigue siendo el principal mecanismo de subordinación y opresión, al menos en América Latina.

Eagleton se embarca en una revisión histórica del concepto de cultura con el objetivo de devolverlo al lugar que le corresponde. Llega a esta conclusión como resultado de su distanciamiento respecto del espíritu que hoy, a su juicio, domina en el mundo académico europeo, y especialmente en el británico. Se trata de la creciente influencia alcanzada por los llamados estudios culturales, que habrían ido permeando a la sociedad con una interpretación de la realidad donde la cultura se vuelve la categoría absoluta para dar cuenta de los fenómenos sociales. Herederos del pensamiento posmoderno, los estudios culturales han radicalizado el rechazo a todo lo “puramente dado”, ensalzando acríticamente las “virtudes de la marginalidad” y acusando un “universalismo espurio” en cualquier forma de unidad o reconocimiento de un “terreno común”, fenómeno que solo escondería nuevas formas de dominación.

Hay algo anterior a la cultura, dice Eagleton, fiel al marxismo con el cual se identifica: las condiciones materiales que hacen posible su existencia. El autor insiste en la urgencia de recordar esto, pues lo que él denomina la doctrina del culturalismo ⎼algo así como la consolidación del posmodernismo en cuanto interpretación hegemónica de la realidad⎼ habría hecho de la cultura un “nuevo fundamento”. La consecuencia de ello, dice el británico, es que la cultura se termina convirtiendo en un ámbito bajo el cual, por riesgo de esencialismo o totalitarismo, “no podemos escudriñar”. De manera camuflada, se renuncia así al aspecto más constitutivo del pensamiento moderno (y de la misma cultura), a ojos de Eagleton: la crítica.

En paralelo a este proceso, continúa Eagleton, se despliega otro que, a primera vista, parece contradictorio. Ocurre que, al mismo tiempo que la cultura es absolutizada en el campo intelectual, esta se vuelve inocua y pierde las garras que la caracterizaron en sus inicios frente a un capitalismo tardío que la incorpora exitosamente en su estructura. La “industria cultural”, tremenda y peligrosamente inclusiva, ha logrado cooptar a la cultura para simplemente hacerla parte de la reproducción de sus propios mecanismos de exclusión, perdiendo así su potencial crítico original y la supuesta radicalidad atribuida por los posmodernos. “La sociedad capitalista relega a sectores enteros de su ciudadanía al vertedero, pero muestra una delicadeza exquisita para no ofender sus convicciones”, afirma con ironía el británico. Su propósito es cuestionar una corrección política deudora del multiculturalismo a la que le basta tan solo la constatación discursiva y lingüística del valor de lo diverso para calmar su indignación.

La cultura parece revelar un horizonte para formular la crítica de los diversos e inconclusos procesos de modernización; una herramienta reflexiva “curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo”, como la definiera el mismo Paz.

Desde nuestras latitudes, hacen eco de esta idea los planteamientos de Rafael Gumucio, desplegados en su epistolario con Javiera Arce en The Clinic. A propósito de la ola feminista que agita a Chile, el escritor ha mostrado su temor frente a la posibilidad de que el género, tal como la cultura, se convierta en la encarnación perfecta de la exclusión, ocultando que la clase sigue siendo el principal mecanismo de subordinación y opresión, al menos en América Latina. Ante este temor, se pregunta: “¿No será que el capitalismo, que todo lo sobrevive, ha conseguido separarse del patriarcado que como una carcasa vieja, ya no necesita?”.

Volviendo a Eagleton, tras lo que podría parecer un avance hacia una sociedad definitivamente liberada, quizás se esconde el hecho de que seguimos habitando un mundo tremendamente injusto. El escritor chileno profundiza más en esta idea en el último número de esta revista, al afirmar que “la victoria del liberalismo” parece residir en la capacidad de “convertir la revolución permanente en una sucursal más del orden establecido”. Y logra esa estrategia con eficacia gracias a la consolidación de lo que el autor de Cultura llama, en un tono muy similar al de Gumucio, un capitalismo “estetizado”.

El cuestionamiento de Eagleton a la influencia alcanzada por el concepto de cultura es potente a la hora de identificar sus implicancias. Sin embargo, parece menos convincente al explicar las causas de una hegemonía intelectual cuya efectiva radicalización no es arbitraria. El protagonismo de la cultura es relativamente nuevo, pues constituyó una preocupación poco dominante en las ciencias sociales del siglo XX. Fue recién en los años 70 que el llamado giro lingüístico comenzó a desplazar la mirada hacia el estudio del lenguaje y la cultura, problematizando el paradigma interpretativo que había marcado la lectura del desarrollo histórico moderno. La idea era pasar de la universalidad a la singularidad: los procesos históricos del “primer mundo”, así como las categorías que intentaban explicarlo, no ofrecían un modelo que los demás países reproducirían sucesiva e inevitablemente. Era necesario, entonces, articular un nuevo enfoque que permitiera dar cuenta de trayectorias diversas y complejas, sin reducirlas a versiones fracasadas de los recorridos seguidos por Europa y Estados Unidos. Con independencia de lo que haya ocurrido después en las distintas ramas derivadas de este giro (y que está en la raíz de los estudios culturales criticados por Eagleton), su demanda fue fundamental para evidenciar los límites de lo que algunos autores llamaron el modelo “racional-iluminista”, renovando y enriqueciendo de este modo la comprensión de las historias del “tercer mundo” a partir, justamente, de la reivindicación de la cultura.

La revisión del pensamiento de intelectuales que realiza Eagleton (desde Edmund Burke, pasando por Raymond Williams y Herder, para terminar en Óscar Wilde), da cuenta de su esfuerzo por mostrar figuras que, siendo de muy diverso signo político y con trayectorias divergentes, se ubicaron del lado de la cultura para problematizar los paradigmas establecidos de lo correcto y de lo moderno.

En su emblemático Crítica de la pirámide (1970), Octavio Paz se hizo parte de esta reivindicación, aludiendo a la insuficiencia explicativa de las ciencias sociales latinoamericanas: “Los economistas y los sociólogos ven las diferencias entre la sociedad tradicional y la moderna como una oposición entre desarrollo y subdesarrollo: las disparidades entre los dos Méxicos son de orden cuantitativo y el problema se reduce a determinar si la mitad desarrollada podrá o no absorber a la subdesarrollada detrás de esas cifras”. Al hablar de los dos Méxicos, el autor intentaba mostrar que detrás de esas cifras abstractas se escondía una realidad latente que no lograba ser evidenciada por las categorías disponibles, incapaces de salir de una distinción que solo establecía jerarquías. El problema se derivaba del hecho de que tanto las categorías utilizadas, como las cifras difundidas, respondían a criterios técnicos impuestos por el modelo al que se aspiraba: índices de pobreza, calidad de vida, desarrollo institucional, expansión de la educación y así, suma y sigue. Se trataba de una serie de indicadores para evaluar todo lo que nos faltaba, en lugar de una reflexión que identificara aquello que nuestra tradición e historia efectivamente tenían y encarnaban. Estudiar la cultura, el “verdadero pasado”, la realidad simbólica de la sociedad latinoamericana era para Paz –y buena parte de la tradición ensayista de la región– el camino para salvar esa insuficiencia en la comprensión de “actitudes” y “estructuras inconscientes” que, “lejos de ser supervivencias de un mundo extinto, son pervivencias constitutivas de nuestra cultura contemporánea”. La convocatoria es aquí, entonces, casi opuesta a la de Eagleton: más que devolver la cultura a su lugar, se trataba de que nosotros volviéramos a ella.

Lo curioso es que el ejercicio de recuperación se basa en las mismas razones que el británico esgrime en su revisión del concepto: la cultura parece revelar un horizonte para formular la crítica de los diversos e inconclusos procesos de modernización; una herramienta reflexiva “curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo”, como la definiera el mismo Paz.

¿Cómo hacer dialogar estas dos perspectivas, a primera vista contradictorias? ¿Logra la reflexión de Eagleton trascender las fronteras de la isla británica? ¿Ha quedado obsoleta la propuesta de autores como Paz, frente a una cultura que no solo se volvió hegemónica, sino que en ese camino habría perdido además su principal recurso? ¿Es, finalmente, la misma definición de cultura la que Eagleton quiere devolver a su lugar y Paz quiere resaltar?

Estas preguntas son importantes para entender la propuesta de los autores, pero también para identificar su aporte como argumentos para comprender nuestra propia realidad.

Fracasamos en encontrar el camino al desarrollo no tanto porque erramos en la aplicación de los mecanismos adecuados, sino porque no queremos mirar nuestra historia de frente.

Después de todo, ambos comparten una clave fundamental: ven en la cultura un ámbito privilegiado desde el cual articular su crítica a la modernidad; ella pareciera mostrarse como un horizonte autónomo de referencias donde se evidencian los puntos ciegos, fracasos, límites e ilusiones de un proyecto que tiende a olvidar que, a pesar de sus enormes avances, no encarna el progreso definitivo, ni menos un modelo de desarrollo para todos. La revisión del pensamiento de intelectuales que realiza Eagleton (desde Edmund Burke, pasando por Raymond Williams y Herder, para terminar en Óscar Wilde), da cuenta de su esfuerzo por mostrar figuras que, siendo de muy diverso signo político y con trayectorias divergentes, se ubicaron del lado de la cultura para problematizar los paradigmas establecidos de lo correcto y de lo moderno. Paz, por su parte, se esfuerza por reconstruir la historia oculta de México, aquella que no se revela en números ni estadísticas, sino que permanece en los símbolos y estratos inconscientes de una comunidad que solo ahí podrá acceder al significado –siempre parcial y fragmentario– de su historia. Al recuperar esa trama, el mexicano de alguna manera busca invertir la lógica explicativa del análisis técnico predominante en la ciencia social latinoamericana. Fracasamos en encontrar el camino al desarrollo no tanto porque erramos en la aplicación de los mecanismos adecuados, sino porque no queremos mirar nuestra historia de frente. Ella guarda una valoración particular y diferente de la realidad que, si constatáramos, nos veríamos obligados a problematizar el recorrido que necesariamente sigue la modernidad en cada rincón del mundo.

Ahora bien, esta afirmación compartida entre Eagleton y Paz difiere a la hora de especificar la cultura que cada uno intenta reivindicar. Aunque el británico se esfuerza por formular una definición amplia del concepto, termina apuntando exclusivamente a aquella cultura que se desarrolla en el campo de la reflexión intelectual. Eso explica, por ejemplo, que los protagonistas de su texto sean figuras emblemáticas del mundo del arte, las letras y la política. Podría decirse entonces que eso que intenta devolver a su lugar no es tanto la cultura, como los estudios culturales que hoy lideran esa reflexión y que han ido dejando de lado los problemas centrales que enfrenta la humanidad. A juicio de Eagleton, el hambre, la guerra, los genocidios y los desastres ecológicos no tienen sus causas originarias en cuestiones culturales, por lo que es preciso trasladar la discusión, el análisis y la acción al plano que mejor dé cuenta de ellos. Para el británico, ese plano pareciera ser el de la política y el poder. En el caso de Paz –y de la tradición ensayista a la que pertenece–, la cultura se vincula con los actores históricos concretos y no interesa tanto disputar quién debe llevar la vanguardia del análisis social –o dónde debe residir–, como recordar a los protagonistas de esos mismos análisis. De este modo, la crítica de la modernidad tiene que formularse desde el lado de la cultura, pues en ella se pone de manifiesto no una teoría, sino una experiencia: las prácticas cotidianas de la gente común y corriente que evidencian todo lo que el proceso modernizador no alcanza a abarcar, transformar, ni comprender.

A juicio de Eagleton, el hambre, la guerra, los genocidios y los desastres ecológicos no tienen sus causas originarias en cuestiones culturales, por lo que es preciso trasladar la discusión, el análisis y la acción al plano que mejor dé cuenta de ellos. Para el británico, ese plano pareciera ser el de la política y el poder.

Esta comparación entre Eagleton y Paz tiene el objetivo de ayudar a precisar el cuestionamiento del primero al multiculturalismo que hoy dominaría en la academia británica (y cuyos destellos tocan de cuando en cuando la realidad local). Ocurre que, por más que el autor inglés se distancie y problematice la doctrina de los estudios culturales, permanece situado en el mismo paradigma interpretativo. El estatus que otorga a la reflexión intelectual y a su capacidad para interpelar al poder político terminan por circunscribir a la cultura al ámbito de la denuncia de la dominación. La cultura se vuelve así, por sobre todo, discurso e instrumento de la disputa y del conflicto político. La doctrina culturalista no está demasiado lejos de esta comprensión, solo que la ha radicalizado. Esta tiranía de la cultura no se traduce en una preocupación por comprender las trayectorias históricas particulares, sino en un relativismo al que le interesa desechar definitivamente cualquier asomo de tesis universalista. La cultura que se rescata termina siendo instrumental a la denuncia, sin que exista algo relevante que afirmar en sí mismo.

La aproximación de Paz, en cambio, sitúa a la cultura en un ámbito más amplio que el de la exclusiva contestación (que no es otro que el espacio del poder). Esto, porque entiende a la cultura como algo anterior a su formulación discursiva o reflexiva. Se trata de una noción que remite al campo de la experiencia de primer orden que, siendo particular, es también universal a la condición humana: el ser persona. La cultura es, así, un espacio donde la referencia central no es un modelo o un sistema (tampoco un argumento), sino un punto de vista –un protagonista– a partir del cual se observa toda la realidad. Así comprendida, ella constituye por cierto una instancia de interpelación al poder, pero no se limita a ello. Es también el espacio de la participación, del encuentro, de la pertenencia, del reconocimiento; prueba de que la vida no se reduce a la experiencia de la dominación sino también a la de la donación y la gratuidad. Y en ninguna de estas dimensiones deja de ser la cultura ocasión de crítica de la modernidad: su articulación no tiene tanto que ver con un discurso como con la afirmación efectiva de un ámbito irreductible a cualquier ordenamiento social.

El contrapunto entre Eagleton y Paz muestra que el problema no es que hoy día estemos demasiado invadidos por la cultura, sino que se ha instalado una definición restringida (¿quizás elitista?) de la misma. Para que la cultura recupere su potencial crítico, más que devolverla a su lugar o afirmar sus límites, hay que liberarla de una definición dependiente del poder, de manera que se reconozcan los diversos actores y plataformas desde la cual ella se articula y revela (y que ni el multiculturalismo ni Eagleton logran posicionar). No solo el discurso erudito es capaz de oponer alternativas y problematizar el decurso del progreso: también pueden hacerlo el obrero, el campesino, la mujer pobre que sostiene una familia, los fieles que asisten a una procesión en pleno siglo XXI o que llenan el Santuario de Guadalupe cada día del año. Su trayectoria vital y su experiencia desafían a la modernidad y la enfrentan a un horizonte alternativo de referencias donde se manifiestan no solo sus tensiones y límites, sino también –y sobre todo– sus posibilidades. A esa cultura, al menos, no hay que temerle. Y volver sobre ella puede puede ser una garantía fundamental para que los modelos y programas no se agoten en sus propias categorías, pudiendo siempre volver a la realidad y a los protagonistas que, en principio, orientan sus más nobles aspiraciones.