Salir del paraíso

“Se ha reiterado que el virus era desconocido; sin embargo, lo que desconocemos no es el virus, sino nuestra reacción al contagio y los medios que nos permitirán enfrentarlo. Ante el virus, que no es más que una ínfima partícula, los grandes desconocidos son los seres humanos, la comunidad humana, su organización y forma específica”.

por Aïcha Liviana Messina I 24 Noviembre 2021

Exasperado alegremente

En uno de sus cuadernos de guerra, el filósofo lituano-francés Emmanuel Levinas describe el amor como una forma de estar “exasperado alegremente”. Sorprenden, por supuesto, estos apuntes sobre un tema tan ocioso como podría ser el amor en una situación carcelaria. No menos sorprendente es esta idea de una exasperación alegre. Tal como hacen explícitos estos apuntes, el amor es exasperante porque implica una forma de relación en la que el otro es inaccesible, pero es alegre porque este carácter impenetrable del otro constituye un motivo de sorpresa y de exceso. El otro exaspera porque no se deja poseer, nos deja de cierta manera insatisfechos; pero nos alegra porque esta insatisfacción no es una falta en uno; es una relación con lo desconocido. De cierta manera nos deja maravillados. Es, por lo tanto, apertura. El carácter inaccesible del otro me abre a algo más que a mis propios límites. Me abre a una cierta infinitud. Asimismo, porque el otro es impenetrable, para Levinas la caricia no tiene fin. La exasperación es también una amplificación del deseo.

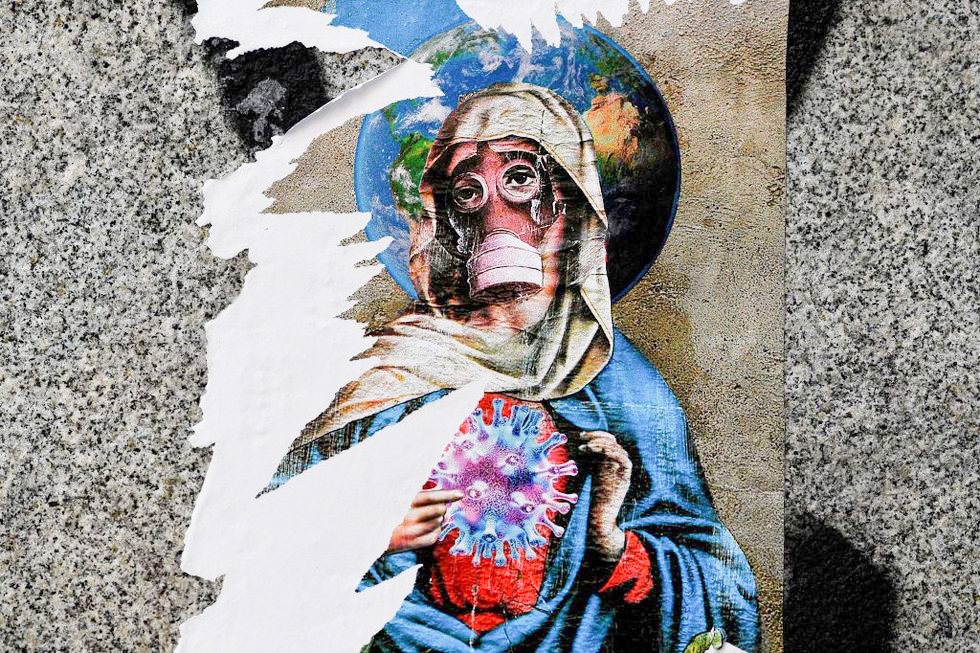

El encierro forzado por la pandemia lleva a una situación estructuralmente parecida a la que medita Levinas mientras está en la cárcel, aunque simétricamente opuesta. Como en el amor, hay algo en el confinamiento que no está a nuestro alcance, que se nos escapa. La pandemia, la rapidez del contagio, hizo que los efectos del virus no se ajustaran al tiempo de la ciencia con la cual la realidad se vuelve accesible. En un mundo globalizado, que funciona con medios de transporte cada vez más veloces, y en el que el fenómeno migratorio tiene un carácter vital y estructural, el contagio se vuelve inevitablemente más rápido y más amplio. La mutación de los virus, su contagiosidad, es producto del propio modo de funcionamiento de nuestro mundo. Ante esta velocidad del contagio, los tiempos para encontrar una vacuna son necesariamente lentos y están sometidos, además, a normas jurídicas y dificultades políticas que retrasan sus posibilidades de producción y distribución.

Se ha reiterado que el virus era desconocido; sin embargo, lo que desconocemos no es el virus, sino nuestra reacción al contagio y los medios que nos permitirán enfrentarlo. Ante el virus, que no es más que una ínfima partícula, los grandes desconocidos son los seres humanos, la comunidad humana, su organización y forma específica. Si en la fenomenología del amor que hace Levinas el otro es impenetrable, en la pandemia nos volvemos inaccesibles a nosotros mismos. De ahí el silencio que nos habita desde hace un año y medio. Aunque para algunas personas todo sigue con los objetivos habituales, aunque todo se repite de una forma cuasi idéntica día tras día, aunque todo podría ser familiar, visto que una parte de la población trabaja en su casa, nos cuesta poner palabras sobre nuestras experiencias. Esto, no porque estas experiencias sean de por sí extrañas, sino porque el sujeto que las vive se ha revelado extraño a sí mismo. Pero extraño sin que un campo de relación le permita reflejar esta extrañeza, relacionarse con ella o nombrarla. En el amor estamos exasperados alegremente; en la pandemia no conseguimos siquiera nombrar nuestra exasperación. Somos agentes de un silencio que terminó precediéndonos y que se ha vuelto una suerte de retina permanente (incluso cuando salimos, cuando estamos nuevamente ante otros y otras). En el amor, la exasperación es deseo, es decir, curiosidad, apertura de nuestros sentidos a algo que no habíamos imaginado; en la pandemia, el silencio impide que la exasperación se manifieste, impide que toquemos límites, impide, por ende, el encuentro. Mejor, la alegría.

No confundir con el infierno

El contexto en el que se encontraba Levinas en los años de su cautiverio es, por cierto, comparable al infierno. El infierno —precedido por el apocalipsis, las llamas y el juicio final, irrevocable— no es un fin inminente, la posibilidad de la muerte, sino la ausencia de salida. El infierno es una vida condenada a la muerte. Tal como en el cuento de Poe, “El entierro prematuro”, en el que un hombre se da cuenta de que ha sido sepultado vivo y que deberá vivir en la muerte, el infierno sanciona una situación en la que el horror —vivir en la muerte, sin alteridad, sin encuentros que interrumpan la continuidad de lo mismo— será vivido sin fin. El infierno es el cierre vivido como reiteración; es la condena perpetua a un no-mundo, a una vida sin cambios o a un espacio sin otros.

Por sorpresiva y catastrófica que haya sido la pandemia, no puede ser comparada con el infierno. Es todo lo contrario. Si el infierno es la destrucción del mundo —de sus horizontes y de los otros que nos permiten proyectarnos—, una pandemia requiere inmediatamente la organización de un mundo. Incluso confinados, estamos conectados. Lo estamos de hecho más que nunca. En este sentido, un confinamiento no es un cierre; es, al contrario, una relación con un todo.

Una situación carcelaria apunta a un individuo y busca quitarle su libertad, apartándolo de un mundo. En cambio, un confinamiento se decide en virtud de un conjunto que buscamos preservar, aunque dentro de un equilibrio precario. Paradójicamente, nos confinamos para preservar un mundo.

Creo que si de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, uno emanado del barro y la otra de una costilla, solo conocemos su situación de expulsados, de nosotros actualmente podría decirse que somos semejantes a extraterrestres en búsqueda de un mundo que han tenido que dejar y que no volverán a encontrar de forma idéntica, porque ellos mismos ya pasaron a ser otros, a percibir, sentir, leer, comunicarse y cocinar de otra manera.

¿Es bueno el paraíso?

Del relato del Génesis recordamos con más frecuencia el episodio de la caída, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto prohibido y un mundo —que es el nuestro— de desolación y sufrimiento, pero también de historia y de fragilidad, que es consecuencia de la caída. Leemos el Génesis, entonces, a partir de la expulsión del paraíso, de la salida de esta unidad que ocurriría en el paraíso, o como paraíso. Quizás se halla ahí un problema hermenéutico profundo, puesto que leer siempre es relacionarse con una insuficiencia. Y es que en el Génesis se dice que si Adán y Eva comen del fruto prohibido, morirán. Más precisamente, al comer el fruto prohibido se les abren los ojos, ven su propia desnudez y se cubren. Es decir, descubren sus límites y la precariedad de la vida. Sus cuerpos ya no forman una unidad con la creación, sino que se particularizan. La condena a muerte es la condición de la criatura que ya no vive de su unión con Dios. Cae en desgracia, es decir, se abre a su finitud. Asimismo, pecar no es caer en un cuerpo, es sentirlo vulnerable o desolado.

Sabemos del infierno porque ha ocurrido en múltiples momentos de la historia, pero no parecemos saber nada del paraíso. Sin embargo, me pregunto si la pandemia no podría decirnos algo del paraíso. En pandemia, en efecto, los ritos que nos permiten inscribir la muerte y despedir a los muertos se suspenden. Estamos conectados a un todo vital, principalmente a través de la tecnología, que al permitir la actividad económica permite también la propia producción de la vida; pero la muerte, cuando ocurre, ocurre aislada de la comunidad. No solo no podemos acompañar a aquel/lla que muere, sino que muchas veces tampoco accedemos al silencio propio de los funerales, al desconcierto de la desaparición, a la música que consigue emocionar, transportarnos, hacernos tocar fronteras, aunque sean invisibles. Muchas veces no hemos podido siquiera constatar una desaparición o hacerla efectiva tras, por ejemplo, el vaciamiento o la venta del departamento de una persona difunta. Estos ritos y trámites que constituyen nuestra relación con la finitud, este tránsito tan tangible de un hogar con sus objetos de toda una vida a su desposesión la pandemia los ha congelado (al menos parcialmente). Parecemos atados no al árbol del bien y del mal, este que nos hace hablar, ritualizar, escribir y leer (nuestra insuficiencia), sino al árbol de la vida, este que nutre silenciosamente, de un silencio que podría ser ininterrumpido como la vida cuando circula sin trabas.

Pero no sabemos nada del paraíso. No podemos saber si este silencio no tiene algo de infernal, algo que encierra en miradas vaciadas de un horizonte o de una esperanza.

Salir y aterrizar

Desde hace algunas semanas, pasamos milagrosamente a fase 3 en el plan Paso a Paso. Estamos a 4 de agosto de 2021. No tenemos ninguna posibilidad de prever en qué fase nos encontraremos en un trimestre más, en unos años más. Me llama la atención este deseo de salida que se manifiesta en las calles y del que participo yo también, puesto que a veces me siento a leer al aire libre o a disfrutar una conversación con un amigo o una amiga. Me ha llamado la atención, sobre todo, que casi no percibo diferencias con las fases anteriores, salvo por el hecho de que la comisaría virtual ocupa un rol menos decisivo en mi cotidianidad. Me siento aliviada, pero no me siento partícipe de la espontaneidad de los encuentros; el tiempo que paso leyendo afuera es aún una búsqueda de un afuera. Es como si no me hubiese sentado, como si estos encuentros tan únicos hubiesen sido un sueño.

Creo que si de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, uno emanado del barro y la otra de una costilla, solo conocemos su situación de expulsados, de nosotros actualmente podría decirse que somos semejantes a extraterrestres en búsqueda de un mundo que han tenido que dejar y que no volverán a encontrar de forma idéntica, porque ellos mismos ya pasaron a ser otros, a percibir, sentir, leer, comunicarse y cocinar de otra manera. Hay algo patético o histérico en este deseo de salir a toda costa. Me es inevitable transitar por la calle, observar la condición humana y constatar que, por más que se emborracha y se ríe, ha perdido la inocencia del mundo al que pertenecía —y ha encontrado otra, la de sentirse extranjero.

Pienso que hasta las caricias han cambiado de dirección, buscan sus condiciones de posibilidad. Nuestras manos, ante rostros que ya se confunden con sus mascarillas, deben percibir que nuestra desnudez es otra, que no está solo en la ausencia de vestimenta, sino también en la pregunta de si esto con lo que nos encontramos cuando salimos es el mundo. Después de todo, la desnudez no está en la sola materialidad de la carne —Adán y Eva la tenían—, sino en el temblor ante la pregunta por quiénes somos y qué nos sostiene. Estar desnudos es un modo de estar desolados. Pero aunque parezcamos extraterrestres buscando una convicción acerca del mundo antes que criaturas expulsadas, siento que vivimos un tiempo, un momento inmensamente emocionante: en el silencio de nuestras salidas, me parece que todos nos preguntamos —aunque sea de forma tácita— por el mundo en el que estamos. Todos de alguna manera estamos a la espera de un mundo o de algo que nos vuelva a vincular con el mundo. Hemos vuelto a tener una esperanza, un deseo, de algo que por cierto desconocemos, lo que Levinas llamaría la espera de lo inesperado.

A Adán y Eva les tocó verse desnudos. Y así salieron del paraíso, con esta mirada aterrada, este conocimiento de su propia finitud. A nosotros también nos toca vernos, aunque no sabemos muy bien lo que vemos, lo que deseamos ver. Así aterrizamos, como extraterrestres esperanzados. Abiertos a lo desconocido.