El alma rusa

El concepto con el que los rusos explican sus excesos, emociones, afectos y nacionalismo, perdura en las cocinas de los hogares, en las noches de vodka y salchichón, donde las conversaciones mezclan pesares, sueños, desilusiones e incluso nostalgia de los viejos tiempos. La literatura, de Dostoievski hasta Alexiévich, ha explorado en esta cosa medio inasible en la que podría estar la clave para entender cómo pasaron del zarismo al comunismo y, luego, a un capitalismo de casino.

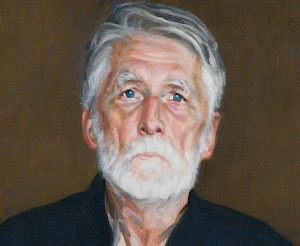

por Ernesto Ottone I 2 Marzo 2017

El “alma rusa” no es solo un concepto surgido en la literatura rusa en el siglo XIX; es algo extendido en la cultura popular rusa y del cual los rusos hablan con naturalidad. A través de esa alma particular explican a menudo sus conductas, sus excesos, sus rudezas, sus emociones, sus afectos, sus lágrimas, sus silencios, sus servilismos, sus enojos fulgurantes. También su heroísmo y su resiliencia.

Esta alma rusa que reivindican a veces con orgullo y otras como una suerte de maldición de la cual parecieran no poder sacudirse, no aparece entonces como una virtud, poco tiene que ver con una superioridad racial, con un pueblo elegido o poseedor de un destino manifiesto. Es más bien un sello ambivalente, una marca cultural que produce más fatiga que alivio, más pesares que alegrías en su recorrido histórico y en su geografía desmesurada, inabordable y majestuosa, difícil de recorrer y aún más de conquistar, en la cual están presentes meses y meses de nieve monótona y muchos días de luz mortecina.

No conozco otro país donde el alma sea un concepto que aparezca con tanta fuerza en su literatura y en la vida cotidiana. Nadie le da tanta centralidad a algo tan inasible. No es recurrente en la literatura francesa, tampoco en la italiana. En la alemana resultaría peligrosa y en los escritores ingleses, fuera de lugar. Virginia Woolf se encarga de decirnos que para los escritores ingleses “el alma les es ajena, incluso antipática”.

En la vida cotidiana de los ingleses, si tal cosa asomara en las conductas debería contenerse como algo de pésimo gusto. Quizás esa distancia es la que hace decir a Winston Churchill que la conducta de la diplomacia soviética en la Segunda Guerra Mundial le resulta incomprensible, como “una adivinanza envuelta en un misterio, dentro de un enigma”.

Siendo probablemente demasiado niño, tuve la suerte, gracias a uno de esos profesores de antaño, de conocer muy tempranamente la literatura rusa del siglo XIX, aquella que comenzó a describir el alma rusa. Dostoievski en Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo, El Idiota, El jugador y Pobre gente recorre todos sus aspectos, profundidades y oscuridades, a través de múltiples exploraciones nos muestra la exasperación de los sentimientos, la búsqueda de redención, la violencia y la culpa, la humillación y la desmesura en un entorno social jerarquizado y tiránico.

No conozco otro país donde el alma sea un concepto que aparezca con tanta fuerza en su literatura y en la vida cotidiana. Nadie le da tanta centralidad a algo tan inasible.

Tolstói nos lo muestra de otra manera, a través de un gran fresco histórico en Guerra y paz, donde solo en apariencia prima el relato, pero los rasgos psicológicos de sus personajes en los cuales retrata la melancolía y el ahogo moral tienen una importancia decisiva. Tales rasgos se reflejarán con más fuerza aún en Anna Karenina y La muerte de Iván Illich.

Con genio, talento y estilos diversos, esa alma rusa estará presente en Pushkin, Turguénev y Chéjov, quien nos dice: “Es difícil expulsar al esclavo que llevamos dentro”. Y también está Gógol, quien señala: “Ah, los rusos no aman morir de una muerte serena”.

El mismo Gógol en El diario de un loco examina el alma rusa ya no en la aristocracia ni en las “larvas humanas” sino en el funcionario medio, inserto en una rutina asfixiante y sin horizontes, donde sus sueños se estrellan contra la humillación de los de arriba y el desprecio hacia los de abajo. La frustración constante concluye en la locura, en el manicomio, donde nuestro burócrata termina creyéndose el rey de España.

Las luces, la Revolución Francesa y las modernizaciones iluminarán a los intelectuales rusos del siglo XIX, pero a través de un resplandor equívoco que exacerbará sus contradicciones, pues termina encarnándose en la invasión napoleónica que los coloca entre la modernidad y el territorio patrio pisoteado, entre la atracción hacia Occidente y el misticismo.

La guerra como forma de identidad reforzará el maximalismo moral y la tendencia al todo o nada, algo que deja gran espacio a la visión del poder como factor salvador y omnímodo cuya tiranía es lo natural.

El tirano los aplasta y los salva, llámese Iván el Terrible, Pedro el Grande o Catalina, distintos entre ellos, pero también similares.

La transición al siglo XX no podía ser el fruto de un capitalismo avanzado, del despertar del “mongol inerte”, como decía Marx con la ironía feroz que usaba como periodista, ni tener un horizonte democrático. Esta transición se produjo a través de una revolución realizada con astucia y violencia –en nombre de un proletariado muy poco numeroso– por férreas personalidades como Lenin, Trotsky y Stalin, quien se quedaría al final con el poder, a través de una dictadura sin contemplaciones, en un océano de campesinos pobres a quienes el partido “debía dirigir con mano de hierro hacia la felicidad” (aunque dicho camino debiera pavimentarse con el terror aplicado a millones de vidas asesinadas por sospecha).

El alma rusa comenzó entonces a vivir dentro del alma soviética, llevando todo su bagaje a la nueva realidad.

Amando y temiendo a Stalin, adorándolo y muriendo por orden de él con un ¡viva Stalin! como postrera exclamación, acostumbrándose al miedo, soportando las hambrunas, pero no escatimando esfuerzo y también genio en quemar etapas del desarrollo, convirtiendo el atraso de siglos en un país moderno, tosco y poderoso.

Hitler pensó que ese despreciado pueblo eslavo, raza inferior, por supuesto, sometido a la tiranía bolchevique, caería como un castillo de naipes frente a su invencible ejército. Sin embargo, no contaban con la capacidad de sacrificio sin límites, hasta “romperse la aorta”, hasta consumirse por el colectivo del alma rusa sovietizada, y del apego de los rusos a la Madrecita Rusia.

Un país alfabetizado –lector de lo permitido–, loco por el arte, la música y la danza. El único país del mundo donde la poesía es algo popular, donde los poetas que sobrevivían eran venerados y escuchados por muchedumbres.

Stalin llamaba a los escritores “ingenieros del alma humana”, pero los ingenieros debían ser cuidadosos: no podían salirse de los planos trazados por el partido, de los particulares gustos del dictador y de la idea que él tenía acerca del rol de los artistas e intelectuales.

Esto generó muchas vidas quebradas en todos los terrenos: la música, el teatro, la pintura. En la literatura muchos se fueron a poco andar y otros se suicidaron, como Maiakovski; algunos supieron convivir con habilidad, como Máximo Gorki; no pocos hicieron disciplinadamente las tareas, como Shólojov en su Don apacible, que sin embargo no carece de grandeza. Ilya Ehrenburg, también poseedor de talento, fue un maestro de navegación segura en las aguas procelosas del estalinismo. Su gusto por Occidente no le impidió estar en todas: Unión de Escritores, Congreso Mundial de la Paz y medalla Stalin.

Del resto no vale la pena hablar; fueron funcionarios de las letras. Los espíritus autónomos lo pasaron muy mal. Poco dispuestos a enaltecer el régimen, se exponían a calificaciones terribles: “intimistas, formalistas, cosmopolitas, pequeños burgueses”. La peor de todas, a la que era muy difícil sobrevivir: “enemigos del pueblo”.

Boris Pasternak (El doctor Zhivago) y Solzhenitsyn lo pasaron muy mal. Pasternak evitó a duras penas el gulag y vivió en una suerte de exilio interno hasta su muerte. Solzhenitsyn convirtió su pesadilla en una de las denuncias literarias más fuertes del siglo con Un día en la vida de Iván Ivanovich y Archipiélago Gulag. Muchos otros, menos conocidos, conocieron peor suerte que ellos.

Hasta romperse la aorta

La Segunda Guerra Mundial mostraría la otra cara del alma rusa. Hitler pensó que ese despreciado pueblo eslavo, raza inferior, por supuesto, sometido a la tiranía bolchevique, caería como un castillo de naipes frente a su invencible ejército. Así pareció en un primer momento, pues la capacidad defensiva de la Unión Soviética estaba debilitada por las purgas del alto mando de 1936. Sin embargo, no contaban con la capacidad de sacrificio sin límites, hasta “romperse la aorta”, hasta consumirse por el colectivo del alma rusa sovietizada, y del apego de los rusos a la Madrecita Rusia.

Hasta los popes ortodoxos casi extintos en aquellos tiempos salieron a bendecir al Ejército Rojo y se escribieron las increíbles páginas de arrojo que narra Vasili Grossman en la defensa de Leningrado (hoy San Petersburgo) y Stalingrado (hoy Volgogrado).

Poco a poco, el Ejército Rojo daría rienda suelta a su furor, sería una victoria sublime acompañada de un comportamiento muchas veces bárbaro.

Sándor Márai, en ¡Tierra, Tierra!, nos relata su incapacidad de comprender a los liberadores rusos cuando llegan a Hungría, su extraño comportamiento indescifrable, generoso y abusivo a la vez. Relata el monólogo de un soldado ruso a quien él no entendía el idioma. “Ese ruso bajito que hablaba sin parar me recordó asimismo a otro personaje literario: el zapatero ruso que en Guerra y paz, explica a Pierre Bezujov el gran y poderoso señor que cae preso, que dar sentido a la vida humana es una empresa sencilla y quizá no del todo exenta de esperanza”. Y agrega: “Aquel ruso también me estaba explicando algo a mí, se golpeaba el pecho, miraba hacia arriba, meneaba la cabeza, lloraba a lágrima viva y se secaba el llanto con el puño sin dejar de hablar (…) Yo lo escuchaba sin decir palabras. Solo entendí que se sentía muy desgraciado. Así que en un momento determinado le puse una mano en el hombro, y entonces me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sonrió con tristeza, como excusándose, y a continuación hizo un gesto, indicando así que se avergonzaba de su propia debilidad”.

La guerra y su espíritu solo terminó con la muerte de Stalin en 1953 y el XX Congreso del Partido Comunista en 1956, donde Kruschev denunció parcialmente y sin autoinculparse los crímenes de Stalin. La dictadura entonces dejó el terror y estableció el poder férreo pero más previsible de la nomenclatura, la rutina y la mediocridad que se arrastraría hasta la perestroika de Gorbachov y el fin de la Unión Soviética.

Todo cambiaría después… pero bien poco cambiaría.

¿Algún día convivirá esa alma rusa con la libertad y la democracia? Difícil decirlo. No se desprende eso ni de la lectura de la Alexiévich ni del magnífico Limónov, de Emmanuel Carrère. Más bien aparece como un encuentro difícil y algo lejano.

En Rusia nunca pudo anidarse verdaderamente la democracia. Lo que sí se anidó fue un capitalismo de casino, al que Putin ha terminado dándole la dosis de autoritarismo y nacionalismo que el alma rusa requiere para sentir que las dificultades del diario vivir cobran sentido en algo más grande: gran país, gran potencia, algo que atemorice y sea fuente de orgullo.

El alma rusa perdura en las cocinas de los hogares rusos, en las noches de vodka y salchichón, donde las conversaciones mezclan pesares, sueños, desilusiones e incluso nostalgias de los viejos tiempos, les aseguro que con mayores referencias literarias que una conversación en un hogar del medio oeste norteamericano.

De esas conversaciones, Svetlana Alexiévich en su libro El fin del hombre soviético reporta una voz que dice: “Somos unos soñadores, por supuesto. Nuestra alma pena y sufre, pero nuestros asuntos no avanzan mucho, porque no nos queda fuerza para eso. Nada se mueve. La misteriosa alma rusa… Pero ¿Qué es esa famosa alma?, y bien, es solamente un alma.

Nos gusta parlotear en nuestras cocinas, leer libros. Nuestro principal oficio es ser lectores. Espectadores. Con ello tenemos el sentimiento de ser gente particular, excepcional, incluso si ello no se sostiene en nada, aparte del petróleo y del gas.

De una parte es lo que nos impide cambiar nuestras vidas, de otra parte ello nos da la impresión que nuestras vidas tienen un sentido”.

¿Algún día convivirá esa alma rusa con la libertad y la democracia?

Difícil decirlo. No se desprende eso ni de la lectura de la Alexiévich ni del magnífico Limónov, de Emmanuel Carrère, más bien aparece como un encuentro difícil y algo lejano. Mientras tanto quedémonos con el proverbio ruso que antepone como epígrafe Julian Barnes a su estupenda biografía novelada de Shostakovich, El ruido del tiempo. Ese proverbio dice que es necesario brindar tres veces: “Una para escuchar, otra para recordarse y otra para beber”. Más alma rusa, imposible.