En torno al privilegio y el mérito

por Óscar Contardo

por Óscar Contardo I 21 Marzo 2019

¿Cómo es posible que en nuestro país conviva una serie de estudios que revelan la escasa movilidad social que existe con un discurso de cierta élite que invoca, una y otra vez, el valor del esfuerzo y la creatividad como elementos fundamentales para el éxito profesional? La respuesta es compleja, un nudo en el que se encuentran tradiciones, discursos políticos, realidades económicas y percepciones individuales. Aunque los hallazgos indiquen la persistencia de la desigualdad, hay quienes insisten en lo contrario.

por óscar contardo

Hace 10 años publiqué Siútico, un libro sobre las arbitrariedades de las jerarquías sociales y la manera en que una élite dispone de una economía del respeto altamente codificada. Por “economía del respeto” me refiero a reglas y normas no escritas a las que somete a los individuos que pretendan acercarse a la cúspide social, y que esencialmente distingue entre los merecedores de respeto y los dignos de sospecha. En esa voluntad de escalar siempre habrá un atrevimiento, un ansia que rápidamente es controlada por custodios voluntarios de los límites: quienes no cumplan con los requisitos adecuados no merecerán ser tomados en cuenta, incluso serán carne de burla.

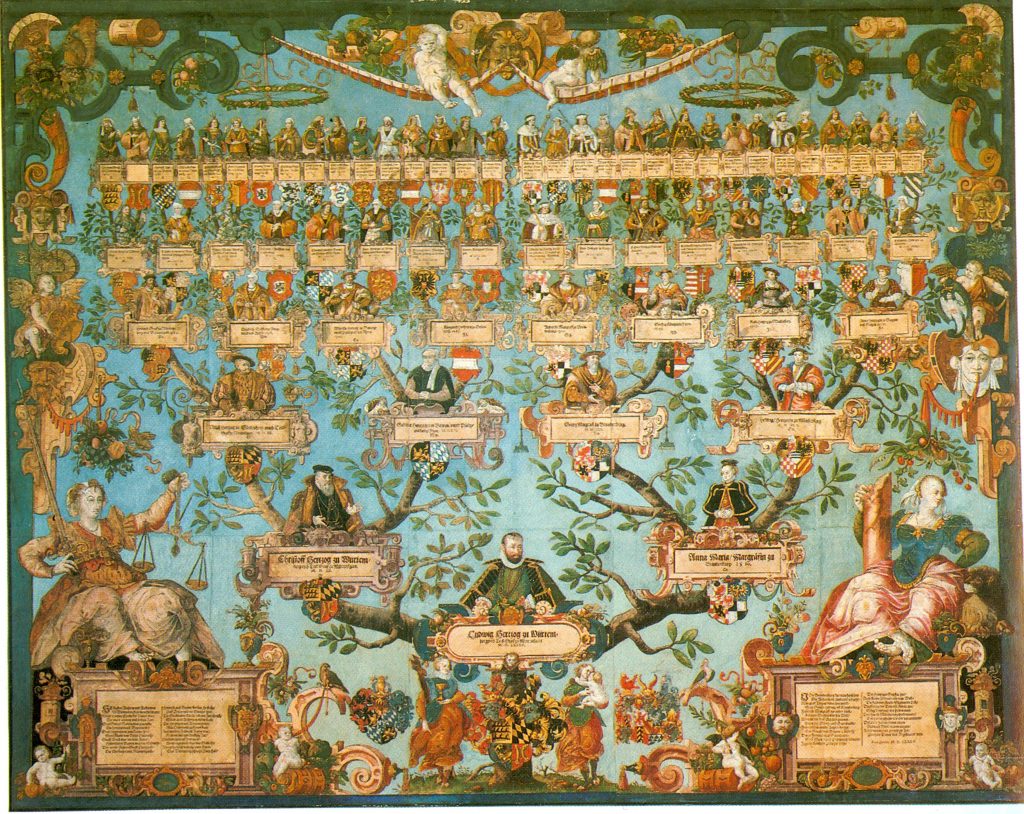

Pero, ¿cuáles son esos requisitos que distinguen a unos de otros? Una serie de atributos que no dependen de la persona, ni de sus talentos o trabajo, sino de su origen de nacimiento y de las consecuencias que acarrea ese origen en Chile: aspecto físico más o menos europeo, un rostro más o menos mestizo; apellidos vinculados a determinado linaje históricamente hegemónico en la historia del país; el colegio y la cercanía con un ambiente específico de privilegios.

Ese origen siempre será fácilmente rastreable para los encargados de guardar las barreras; mal que mal, se trata de un país con poca población, aislado, en donde existe solo una gran ciudad y, por lo tanto, un único centro de poder, sin contrapeso, que es el que habita la clase dirigente.

El libro Siútico seguía la historia de una palabra burlona local, aplicada usualmente a quienes aspiraban a medrar socialmente, es decir, quienes serían sometidos a la inspección de los guardabarreras que incluso habían acuñado esa expresión para señalarlos y mofarse de ellos.

El libro Siútico seguía la historia de una palabra burlona local, aplicada usualmente a quienes aspiraban a medrar socialmente, es decir, quienes serían sometidos a la inspección de los guardabarreras que incluso habían acuñado esa expresión para señalarlos y mofarse de ellos. Eso hicieron los enemigos del Presidente Balmaceda, cuando decidió nombrar en el gabinete a ministros de un origen distinto al habitual: eran los Balmasiúticos. Del mismo modo fueron apodados quienes se enriquecieron con las minas de plata y el comercio en el siglo XIX, la clase media ilustrada del siglo XX y los inmigrantes italianos, árabes y judíos que hicieron fortuna en un par de generaciones, logrando notoriedad no solo comercial, sino también académica, profesional y política. De hecho, uno de los aspectos que más me llamó la atención durante la investigación del tema era la cantidad de leyendas que circulaban entre personas de clase alta, que tenían como tema la humillación de los advenedizos. Entendí que la función de esas leyendas era doble: por un lado, reforzaban el sentido de pertenencia de quienes conocían esas historias y podían relatarlas con pelos y señales; el solo hecho de transmitirlas les daba un estatus especial que disfrutaban compartiendo conmigo. El segundo valor era dejar establecida una advertencia: esto les pasó a los que se atrevieron a irrumpir en un círculo que, supuestamente, no les correspondía.

Mientras preparaba el libro, era curioso comprobar el modo en que esa pequeña historia social lograba ensamblarse perfectamente con los estudios de investigadores que desde su disciplina –economía, sociología– estudiaban las dificultades que tenían los estudiantes de ingeniería comercial que no contaban con los atributos de origen, para lograr cargos gerenciales o directivos. Desde fines de los 90, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile difundía cada tanto un hallazgo en ese sentido: de un lado, alumnos mediocres pero de un origen familiar privilegiado no enfrentaban ningún obstáculo para encumbrarse; del otro lado, alumnos brillantes académicamente no encontraban un lugar en las gerencias ni menos aún en los directorios.

Ya en 2003, un estudio privado indicaba que para llegar a “posiciones de liderazgo” en grandes empresas se necesitaba haber estudiado en alguno de los 10 colegios más prestigiosos del país. Ninguno de esos establecimientos era subvencionado, ni menos aún público: sus alumnos eran los hijos de padres que también habían estudiado allí o de familias que tenían los recursos para costearlos. Todos esos colegios quedaban en alguna de las cuatro comunas más ricas del país. Es decir, un área incluso geográficamente restringida a una parte de la capital. A partir de los años dos mil, los estudios sobre la pertenencia social de quienes ejercían el poder se multiplicaron y demostraban, una y otra vez, que se trataba de un círculo pequeño que había estudiado un par de carreras profesionales en un puñado de universidades. Las excepciones, escasas, eran mostradas como ejemplos de un supuesto cambio a cuentagotas frente a los índices de desigualdad extrema que ponían a Chile en el grupo de países con peor distribución del ingreso del mundo.

Ya en 2003, un estudio privado indicaba que para llegar a “posiciones de liderazgo” en grandes empresas se necesitaba haber estudiado en alguno de los 10 colegios más prestigiosos del país. Ninguno de esos establecimientos era subvencionado, ni menos aún público: sus alumnos eran los hijos de padres que también habían estudiado allí o de familias que tenían los recursos para costearlos.

Una destacada abogada me dijo, luego de leer Siútico, que pese a haber ganado los principales premios de su generación en la Escuela de Derecho más prestigiosa del país, no se le hizo fácil encontrar un trabajo a la altura de sus logros. Aunque postuló a todos los estudios privados más importantes de Santiago, nunca fue considerada. Cumplía con los requisitos académicos, pero no con los sociales. A la larga emigró y pudo hacer una carrera en Europa.

Un testimonio similar me dio otro hombre que me escribió desde Estados Unidos para contarme que él había sufrido algo parecido, pero como profesional técnico. Me dijo que había iniciado su carrera en un hotel de Santiago. Su gestión fue exitosa. Trató de ascender, pero no lo lograba, hasta que una compañera de trabajo revisó su currículum y le advirtió el error: anotaba como residencia la dirección de sus padres, en una comuna popular de Santiago. Cuando cambió ese detalle, logró un mejor empleo. Luego se fue de Chile.

¿Ha cambiado Chile en estos 10 años?

Muy poco. Quizás el principal cambio es que cada vez hay más mediciones que confirman la brecha, dan nuevos datos sobre los alcances de la desigualdad y relacionan esas distancias con síntomas como la desconfianza en las instituciones. Así lo hizo en 2015 el Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social (COES), que agrupa a investigadores de cuatro universidades. Entre los hallazgos del informe difundido ese año se contaba uno particularmente interesante: por una parte, el 93% de los encuestados indicaba que el esfuerzo era esencial para progresar y que el origen social era secundario; por otra parte, la mayoría pensaba que las personas no obtenían lo que se merecían por su trabajo y solo un 23% creía que existía igualdad de oportunidades. De alguna manera, los chilenos parecían convivir con dos percepciones que entraban en conflicto, pensaban al mismo tiempo que lo principal es el trabajo para progresar, pero que no existía una retribución para el esfuerzo.

Capitalismo jerárquico

En 2016, el economista Ricardo Hausman, profesor de Harvard, escribió en su cuenta Twitter la siguiente declaración: “¿Por qué Chile no crece? Porque está lleno de chilenos”.

Hausman explicó que el nuestro no era un país con inmigrantes, dando a entender que eso era necesario para prosperar económicamente. Por defecto, estaba aludiendo a que la población interna, la de siempre, no estaba culturalmente orientada a aceptar nuevas ideas o provocar cambios necesarios para que el país avanzara hacia nuevos estados de desarrollo. La economía era el síntoma de una mentalidad establecida, de una cultura del poder que castigaba lo nuevo, lo distinto, lo crítico y lo juzgaba como algo indeseable, desdeñable, algo que se tenía que evitar o que había que dominar rápidamente a través de distintos métodos, todos ellos relacionados con el origen de clase.

El economista del MIT Ben Ross Schneider añadiría tiempo después otra manera de mirar el mismo fenómeno, al advertir en una entrevista que Chile era un ejemplo clásico del “capitalismo jerárquico”, distinto de aquel capitalismo del sudeste asiático o de Estados Unidos. Esta variante, muy común en Latinoamérica según Schneider, tiende a privilegiar la explotación de materias primas, y a inhibir la investigación y el desarrollo, iniciando una cadena productiva que solo reproduce lo que siempre se ha hecho: extraer piedras, cortar madera, atrapar pescados, podar frutales y criar vacas. La versión jerárquica del capitalismo frena las especializaciones de los trabajadores de los sectores medios y populares, y mantiene el dinero y el poder en los grupos tradicionalmente privilegiados. Según esta descripción, el ascenso tiene, además de las vallas culturales asociadas al estatus y el origen de clase, barreras económicas estructurales muy difíciles de superar. Todo indica que llegar a la cumbre es imposible desde la base, primero porque el camino es demasiado escarpado y segundo porque la misma cumbre no se deja ver. Eso se desprende de las declaraciones del economista Dante Contreras, que en agosto de 2018 fue entrevistado en La Segunda sobre el tema. El título de la nota era “La desigualdad que estamos registrando está subestimada”. Frente a la pregunta sobre el aumento en la desigualdad que mostró la última encuesta Casen, el economista respondió:

Invocar la meritocracia desde el balcón de los privilegiados es una actividad que se volvió costumbre no solo en Chile, y ha sido criticada desde distintos flancos. El sociólogo norteamericano Shamus Khan describe esta actividad como una especie de autojustificación de las élites, una forma de validarse a sí mismas.

—La Casen mide muy mal los ingresos altos. La tasa de respuesta en las comunas de más altos ingresos está cerca de 30%. Eso lleva a que las medidas de desigualdad sean cuestionables. El uso de datos administrativos, como los del Servicio de Impuestos Internos, es más adecuado.

—Pero si se mide mejor la clase alta, ¿la desigualdad podría ser mayor?

—Sí. A mi juicio, la desigualdad que estamos registrando desde mediados de los 2000 está subestimada.

Pese a estos antecedentes, si hay algo que ha prosperado en las últimas décadas en Chile es el discurso de la “meritocracia” como pasaporte a la prosperidad, sobre todo en los ámbitos políticos conservadores de centro derecha: según sus principales dirigentes la clave para la movilidad social está en esforzarse, estudiar mucho, trabajar más y triunfar. El Estado debe entonces brindar oportunidades.

La pregunta que surge entonces es: ¿cómo es posible que conviva una descripción de los hechos tan hostil a la movilidad social, con un discurso de cierta élite que invoca una y otra vez el valor del mérito como fundamental para la movilidad social? La respuesta a esto es compleja, un nudo en el que se encuentran tradiciones, discursos políticos, realidades económicas y percepciones individuales.

Desde el balcón

Invocar la meritocracia desde el balcón de los privilegiados es una actividad que se volvió costumbre no solo en Chile, y ha sido criticada desde distintos flancos. El sociólogo norteamericano Shamus Khan describe esta actividad como una especie de autojustificación de las élites, una forma de validarse a sí mismas. A través del concepto, mantienen inalterable el statu quo y a la vez intentan convencer al resto de que su situación es el resultado del trabajo duro que han hecho a lo largo de sus vidas, y no sencillamente una condición heredada que los dispone en sitiales llenos de oportunidades. De hecho, durante su campaña presidencial, Donald Trump maquilló su biografía, sugiriendo que nunca recibió la millonaria herencia paterna que tuvo como base para construir su propio imperio económico. Localmente, el millonario Francisco Javier Errázuriz repitió hasta el hartazgo que su fortuna la había iniciado vendiendo pollitos desde niño y no gracias a su pertenencia social.

Esta idea –en cuyo núcleo mismo yace la desigualdad, según Khan– es posible de pispar en entrevistas a los herederos de las grandes fortunas en donde suelen insistir lo mucho que han trabajado, sugiriendo de paso, que si todos fueran tan laboriosos como ellos, seguramente lograrían fortunas similares.

Estos ejemplos demuestran que la percepción de la propia realidad individual puede ser un asunto diferente al de la realidad de los hechos. Un espejo curvo que deforma el reflejo.

Es común en el discurso público chileno que personas que nacieron en familias de clase alta, fueron a colegios privados caros y a facultades elitistas, se pongan ellos mismos de modelos a seguir, como forjadores abnegados de su propio destino. Lo dicen incluso frente a personas de ingresos medios, aquellos que viven con pánico de que sus hijos acaben estudiando en una escuela municipal.

“Entre el primer decil y el noveno, la gente se mueve. De la clase baja a la media. Pero pasado el décimo decil, no. Allí hay barreras de cierre que no son muy franqueables en una generación. Tomaría entre tres y seis generaciones lograrlo”, dice el investigador del Instituto de Sociología de la Universidad Católica Juan Carlos Castillo.

¿Por qué recrear una fantasía tan irracional?

Porque pueden hacerlo. Y porque, por lo general, nadie los enfrentará en las contradicciones de sus discursos: hacerlo significaría caer en la ignominiosa categoría del “resentido social”. En Chile tratar a alguien de “resentido” es la manera más eficaz para acallar la crítica o incluso el mero hecho de constatar las injustas desigualdades. Una cosa es que esas desigualdades existan, otra que se perciban y una última que se describan.

Realidad y percepción son dos dimensiones que tienen puntos de unión, pero que se mueven independientes, como una puerta de dos hojas.

En el seminario titulado “Los cambios del poder”, organizado en agosto de 2018 por el diario La Tercera, la historiadora Lucía Santa Cruz dijo durante su intervención que en Chile “la clase ya no es un factor persistente que condiciona la existencia”. Añadió que en las últimas décadas se había avanzado desde un país con amplios números de pobreza a ser “un país de clases medias”. Aseguró que Chile pasó a ser una sociedad más moderna, en la que “predomina un sistema de premios al esfuerzo, al mérito y a la capacidad”, y donde “la composición de los diversos grupos está en permanente flujo”.

Cuando leí su comentario recordé una nota de prensa de principios de 2018 que anunciaba el gabinete de Sebastián Piñera. El artículo hacía hincapié en los colegios en los que habían estudiado los ministros recién nombrados: eran los mismos colegios de los que solían salir los directivos de las grandes empresas. La historiadora parecía querer extender el incuestionable mejoramiento material de las condiciones de vida de los chilenos más pobres en las últimas tres décadas, a un ámbito muchísimo más complejo, como es el del ascenso social a la élite.

El investigador del Instituto de Sociología de la Universidad Católica Juan Carlos Castillo, indagó en el ámbito de las percepciones de la desigualdad. Castillo, quien también es parte del COES, me explicó que pese a la frecuencia con que se usa el término “meritocracia”, no es un concepto muy desarrollado: “En sociología se encuentran uno o dos libros súper antiguos sobre la meritocracia. Pero nadie se dedica a investigar qué es lo que se entiende por meritocracia, qué es lo que hay detrás”.

–¿Qué sería, exactamente, una sociedad meritocrática? –le pregunté.

–Creo que se asume que existe meritocracia donde existe movilidad social. El tema es cuánta movilidad social se tiene que dar, y la verdad es que investigación sobre ese punto hay muy poca –agregó Castillo, quien a través de estudios y encuestas ha logrado constatar un hecho que él califica de “contra-intuitivo” y que se repite en distintas sociedades con mayor o menor intensidad: las personas que más perciben desigualdad salarial no son las más pobres, sino las más ricas, las que cuentan con mayores ingresos.

Según él, esta distorsión se explicaría porque para las personas de menos ingresos y con poca educación es muy difícil percibir cuánto sería el salario de un gerente de una empresa. Muchos no pueden siquiera llegar a imaginar un ingreso mensual tan alto como el que efectivamente puede llegar a recibir un ejecutivo bien remunerado. Otra explicación probable es de orden psicológico: para quienes tienen ingresos muy bajos sería difícil vivir el día a día sabiendo que alguien gana 15 o 20 millones mensuales. Sea como fuere, esta brecha entre la percepción de desigualdad y la desigualdad real ha disminuido en la última década: las personas en la base de la pirámide perciben cada vez con mayor precisión la diferencia que hay entre sus propios ingresos y los ingresos de quienes están en la cúspide de la pirámide. Le pregunté a Castillo si han logrado constatar la existencia de movilidad entre la base de la pirámide y la cúspide. Me explicó que dependía de los puntos de partida y los puntos de llegada: “Hay movilidad entre los segmentos de la base de la pirámide, pero también hay barreras infranqueables. Esto se suele graficar en términos muy brutales en deciles. Entre el primer decil y el noveno, la gente se mueve. De la clase baja a la media. Pero pasado el décimo decil, no. Allí hay barreras de cierre que no son muy franqueables en una generación. Tomaría entre tres y seis generaciones lograrlo”. Un rango de tiempo equivalente a 180 años, casi tanto como la propia historia de nuestra República.