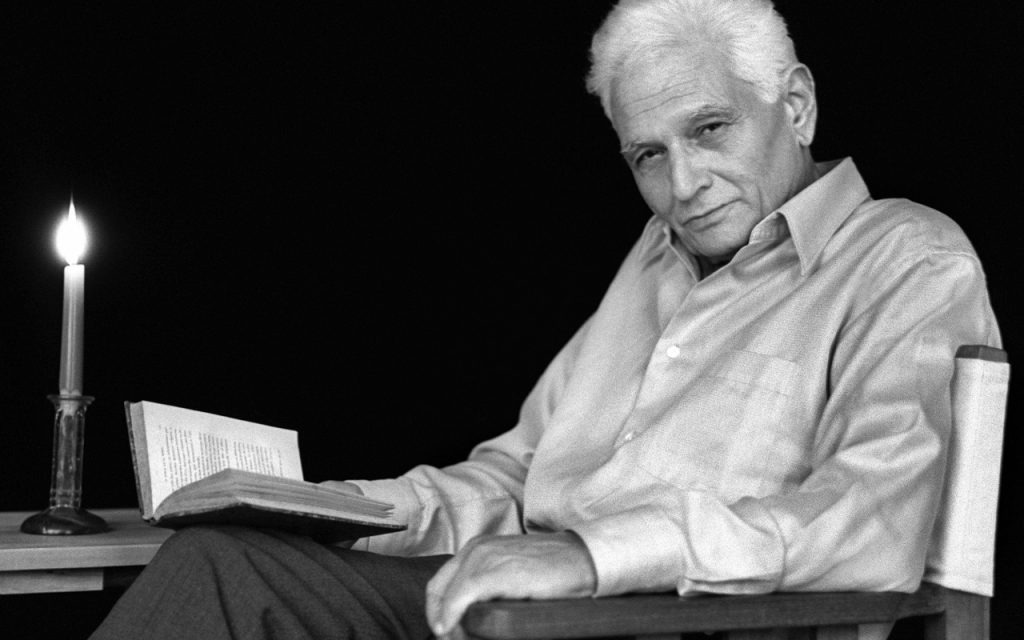

Derrida en busca de lo inesperado

por Élisabeth Roudinesco

por Élisabeth Roudinesco I 9 Agosto 2016

Tan brillante como resistido, Jacques Derrida había sido estudiado por diversos intelectuales, pero hasta ahora no existía una obra que se internara en su infancia, las relaciones con las mujeres, sus angustias y su itinerario político como lo ha hecho Benoît Peeters en Derrida, señala la destacada historiadora y psicoanalista francesa, autora entre otros libros de la más reciente biografía de Freud.

por élisabeth roudinesco

Tratándose de un filósofo de la envergadura de Jacques Derrida, cuya obra inmensa –60 volúmenes, sin contar los seminarios todavía inéditos– es traducida y comentada en todo el mundo, Benoît Peeters ha elegido, con razón, tratar no la génesis ni el contenido de esa obra, sino la vida del hombre que es su autor: su infancia, su familia, sus relaciones con las mujeres, sus amistades, su seducción, sus redes, sus angustias, sus gustos literarios, vestimentarios y culinarios, su enseñanza y su itinerario político. En resumen, ha escrito una excelente biografía en el más puro estilo de la tradición anglosajona. Es el primero en haber tenido acceso a los archivos del filósofo, depositados en el Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine y en la Langson Library de la Universidad de California en Irvine, y ha entrevistado a un centenar de testigos esenciales.

También ha reconstruido, con la distancia necesaria, las etapas de una vida que lo llevaron de ser un joven judío laico, nacido en 1930 en El-Biar, en las alturas de Argelia, luego expulsado de su liceo en octubre de 1942 por el régimen de Vichy, hasta su llegada a París en 1949, para continuar sus estudios en el liceo Louis-le-Grand y su ingreso posterior en la École Normale Supérieure.

En 1966, tras haberse iniciado en la obra de Husserl, Derrida participa en el célebre simposio sobre el estructuralismo, organizado por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, donde se reencontró con Roland Barthes, Jean Pierre Vernant, Jean Hyppolite, René Girard y Jacques Lacan. Un momento fecundo de la historia cultural francoestadounidense. Un año más tarde conoce a Paul de Man, teórico modernista de la crítica literaria, quien le abre las puertas a algunas universidades estadounidenses. De manera muy rápida, especialmente con la publicación de De la gramatología (Minuit, 1967; en castellano, Siglo XXI, 1978) y de La escritura y la diferencia (Seuil, 1967; en castellano, Anthropos, 1989), logra un éxito considerable, convirtiéndose, 10 años más tarde, en el contemporáneo de dos brillantes generaciones de intelectuales con las que no dejará de dialogar: Emmanuel Lévinas, Maurice Blanchot, Jean Genet, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Louis Althusser, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, etcétera.

A lo largo de esos años, Derrida se dedica a una intensa labor de investigación, enseñanza y publicación. En 1983, funda junto con otros el Collège International de Philosophie y luego se integra a la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Pero a medida que su fama crece y se extiende en la opinión pública francesa una crítica virulenta del marxismo, del estructuralismo y de un cierto ideal de subversión del orden establecido –es decir, de aquello que erróneamente es llamado “el pensamiento 68”–, es cada vez más atacado al punto de aparecer en los medios de comunicación como lo contrario de lo que es. Odiado, nunca podrá ser electo para el Collège de France.

Derrida siempre fue socialdemócrata, anticolonialista, feminista, contrario a la pena de muerte, heredero de la Ilustración, vinculado a la Escuela Republicana, admirador de De Gaulle y de Nelson Mandela. Y, sin embargo, a partir de 1987-88, según destaca Peeters, es tratado de nihilista antidemocrático, adepto a dos teóricos nazis –Carl Schmitt y Martin Heidegger–, de quienes comentó las obras. Después, de ultraizquierdista por haber publicado Espectros de Marx (Galilée, 1993; en castellano, Trotta, 1995), obra mayor consagrada al propio concepto de Revolución. Por último, de nazi, por haber tomado, en 1987, la torpe defensa de su amigo Paul De Man, cuyo pasado de antiguo colaborador de un periódico antisemita belga fue revelado a título póstumo.

Todos estos disparates son puestos en evidencia gracias a la investigación de Peeters, que revela las múltiples facetas de este filósofo apasionado, gran viajero pero temeroso de los transportes aéreos, inventor de una escritura de la filosofía cuyas fronteras quería desplazar. De ahí su interés por todas las disciplinas (la literatura, el derecho, el psicoanálisis), por todas las situaciones sociales (los excluidos, los homosexuales, las minorías) y por todos los combates contra los sufrimientos y las discriminaciones: el racismo, el antisemitismo, la crueldad con los animales.

Derrida causó escándalo no porque fuera un fanático sectario sino porque permanecía, racionalmente, al acecho de “lo que viene”: lo imprevisible, los márgenes, los extremos, la diseminación. Este es el significado de los dos términos que popularizó en su enseñanza. El primero: la deconstrucción, proceso dirigido a deshacer un sistema de pensamiento hegemónico y a resistir la tiranía de lo Uno (o de la Unidad) para avanzar mejor hacia el futuro siendo fiel e infiel a una herencia. El segundo: la “diferancia” (con a), permitiendo pensar un universal de la alteridad sin cultivar el diferencialismo.

Él se consideraba como un judío árabe, francés y europeo, impregnado de la filosofía griega, tan intransigente con “las políticas de los enemigos de Israel” como “ante una política israelí que pone en peligro la salvación y la imagen de aquellos a quienes se supone que protege”.

Entre los momentos más vigorosos de esta biografía se encuentran, por una parte, la historia de “la noche de Praga”, episodio inaudito en el que Derrida fue acusado en 1981 por las autoridades checas de ser traficante de drogas. Y, por la otra, el del discurso dado en la Universidad de Jerusalén, el 25 de mayo de 2003. Aunque él sabe que sufre de un tumor maligno de páncreas y que morir le es intolerable, pronuncia una vibrante requisitoria en favor de los palestinos, a la que Dominique de Villepin, ministro de Relaciones Exteriores, responde con estas palabras: “Jacques Derrida, usted vuelve a dar densidad a las palabras más fuertes y más simples de la Humanidad (…) Enfoque eminentemente creador y liberador. Desmontar, sin nunca destruir, para ir más lejos”.

No sabríamos decirlo mejor.

A principios de octubre de 2004, pocos días antes de su muerte, se entera de que puede recibir el Premio Nobel de Literatura. Última y terrible crueldad para el filósofo que se puso en las fronteras de las instituciones académicas sin nunca impugnarlas: “Me lo quieren dar porque me voy a morir”.

Traducción: Patricio Tapia