Conservadurismo, izquierda y tecnología

por Rafael Gumucio

por Rafael Gumucio I 30 Octubre 2018

En un mundo borracho de satisfacción, el conservador es el único que sigue pensando que el apego a ciertos valores es una forma sana de resistir a las sirenas del presente. Buñuel, por ejemplo, no creía en el progreso porque sospechaba, como sospechamos todos los conservadores de izquierda, que el progreso es siempre de la industria. Es decir, el progreso del capital.

por rafael gumucio

Está la derecha liberal por un lado, y la derecha conservadora por el otro. Sus diferencias y semejanzas, sus encuentros y desencuentros son el tema más o menos obsesivo del columnismo político chileno. Así, el debate entre el progreso y el regreso, entre el futuro y el pasado, se lee en exclusiva clave derechista, bajo la idea persistente de que en el fondo conservadores y liberales están satisfechos con el mercado y sus reglas (aunque sea de distintas maneras, ambos aceptan las reglas del juego).

Impera aquí, como en tantos otros tópicos de la ciencia política chilena, una mala traducción del inglés. En Estados Unidos el término liberal equivale a lo que nosotros llamamos la centroizquierda, aunque gran parte de la izquierda americana, como la chilena o la francesa o la inglesa, nazcan de los púlpitos de las iglesias protestantes y católicas (y de los templos judíos). El Mapu y la Izquierda Cristiana, dos partidos más o menos fenecidos, pero que suministraron cuadros políticos a gran parte de la izquierda chilena (desde el ex ministro Eyzaguirre al senador Montes, desde Tomás Moulian hasta Óscar Guillermo y Manuel Antonio Garretón), descienden del partido conservador.

Mientras la derecha esconde su auténtica raigambre liberal, la izquierda se presupone íntegramente liberal. Sí, melenudos, marihuaneros, bisexuales: todos a favor de los transgéneros, la legalización de las drogas y el etiquetado de alimentos, internacionalista en general y nacionalista en Cataluña o Ucrania, a favor de los islámicos de Hezbolá, pero en contra del arzobispo de Santiago. La izquierda, ante la dificultad de plantear en su seno un debate razonable, prefiere refugiarse en la confianza moral. Así, la revelación de cualquiera de sus contradicciones presupone una traición. Sus miembros más lúcidos saben que hay cosas que debatir ahí, pero piensan que frente al avance de la derecha es mejor permanecer unidos, en un solo frente, con todos los derrotados del mundo. Poco importa si su derrota es justa o no, si su fracaso es una bendición o no. La izquierda acepta su papel de barco pirata operado por toda suerte de fantasmas que ya no recorren ni Europa.

El conservador no lucha por algo tan frágil como un sueño, sino por algo más sólido y evanescente que eso: lucha por un recuerdo.

La idea de que quienes estuvieron ayer por la libertad de las mujeres hoy apoyan el cambio de los órganos sexuales, no toma en cuenta que la velocidad de los cambios científicos y tecnológicos han acelerado el tiempo de una manera tal, que hasta al más progresista le resultan difíciles de procesar. Ni la ciencia es lo que era, ni el capitalismo que sirve es el mismo de antes de la internet y el fin del patrón oro. La manera en que el crecimiento sin límite y la especulación también ilimitada han transformado la noción de capital y de trabajo, no puede más que alarmar a los capitalistas de ayer. Son ellos, con Warren Buffett y George Soros a la cabeza, los primeros en rebelarse por la falta de impuestos y regulaciones de la que gozan. ¿Son conservadores o liberales?

De alguna forma, el conservadurismo resulta ser la única forma de rebeldía posible ante un mundo donde el poder, el visible pero más aún el invisible, es completamente neoliberal. Insistir en la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo no quita que uno descienda del otro. Ningún marxista honesto, por más que haya sido víctima de las purgas soviéticas, puede dejar de sentirse consternado por la extraña metamorfosis capitalista del comunismo chino. Aunque el neoliberalismo sea la caricatura del liberalismo de Benjamin Constant o Stuart Mill, no deja de compartir con él algunos de sus rasgos más problemáticos.

Volver a los clásicos no significa olvidar que el árbol se juzga por sus frutas. El conservador es, en este universo borracho de satisfacción, el único que sigue pensando como resumía Luis Buñuel: “No vivimos en el mejor de los mundos posibles”. Algunos conservadores, como Buñuel mismo, no defendían los viejos valores, pero intuían que nada mejor podía reemplazarlos. No creía en el progreso porque sospechaba, como sospechamos todos los conservadores de izquierda, que el progreso es siempre el de la industria, del capital.

“Hay que admitir que siempre hay una época dorada que no es la nuestra, que existió o que existirá alguna vez. La época que nos toca vivir nunca es satisfactoria, salvo para los muy ricos o para los petulantes sin memoria”. Esto lo dijo Cynthia Ozick a propósito de la literatura actual y su relación con la crítica, y quizá sea el perfecto resumen del pensamiento conservador: solo creen en el progreso los ricos o los desmemoriados. Solo ellos pueden sentir que el mundo mejora porque no han pagado con su sangre y su sudor y sus lágrimas ese incremento de bienestar, o porque se han beneficiado más que nadie de él.

Ante la decepción del presente, el conservador tiene como refugio la Edad de Oro. El fracaso del presente no es completo, porque hay un pasado, un lugar en el cual refugiarse. Como el amor según Proust, lo único que nos queda es la reconstrucción imposible de un momento que no supimos vivir, y que pudimos vivir justamente porque no lo sabíamos. El conservador tiene la ventaja de permanecer, pase lo que pase, alerta y descontento, sin caer en el nihilismo que lo aniquilaría como potencia crítica. El nihilismo se desespera de esperar; el conservador, en cambio, recuerda que lo que espera ya sucedió y que, si bien puede que no se haya dado cuenta, fue feliz. El conservador no lucha por algo tan frágil como un sueño, sino por algo más sólido y evanescente que eso: lucha por un recuerdo.

La sociedad neoliberal piensa que el crecimiento continuo es parte de la naturaleza humana. Ve el mercado como una metáfora de la vida humana: una corriente continua de inflación y deflación que nos lleva a una serie de crisis que se convierten, luego de liquidar “la grasa” que sobra, en crecimiento. Debemos tres o cuatro veces nuestro sueldo porque alguna nueva tecnología convertirá lo que hoy es deuda, en inversión. Un mundo en eterna conquista, que fomenta la insatisfacción, que vive del desequilibrio, donde la prosperidad –también creciente– apenas logra entregar un aura de continuidad. Esa aura de continuidad, sin la que el deudor solitario sentiría el abismo que tiene ante sí, es lo que obliga al nuevo capitalismo a respetar a iglesias, cofradías, partidos políticos y corrientes filosóficas antiguas que niegan o contradicen la mayor parte de los supuestos sobre los que se sustenta la idolatría del mercado.

Ante la decepción del presente, el conservador tiene como refugio la Edad de Oro. El fracaso del presente no es completo, porque hay un pasado, un lugar en el cual refugiarse. Como el amor según Proust, lo único que nos queda es la reconstrucción imposible de un momento que no supimos vivir, y que pudimos vivir justamente porque no lo sabíamos.

Jesús, Confucio, Séneca, Mahoma, Gandhi, Moisés, Marx o Rousseau basan su pensamiento en el desprecio de la especulación y la avaricia. En esa grieta, la del conservadurismo revolucionario, como bien observa Mark Lilla en su libro Pensadores temerarios, se alojan todos los movimientos de resistencia que quedan, desde el islam radical hasta el evangelismo también radical, desde el nuevo comunismo hasta el ecologismo profundo. Distintos en métodos e intenciones, comparten una vaga nostalgia por una comunidad humana, una fraternidad basada en un mismo padre, Dios, Alá o la Naturaleza, la idea improbable de que el hombre tiene un destino que no depende de su voluntad de poder.

Todos esos movimientos defienden a su modo la idea, conservadora entre todas las ideas, de que las cosas son lo que son más allá del precio que la especulación del mercado y la prensa le ponen. Esa fue la obsesión cada vez más patente de Pier Paolo Pasolini al final de su vida. A comienzos de los años 70 le dio con denunciar que la juventud proletaria, donde iba a buscar amantes, había sido destruida por una nueva sociedad de consumo. Esa nueva sociedad de consumo, que era solo en apariencia el viejo capitalismo, al romper cualquier lazo con la tierra, es decir con el tiempo, provocaba únicamente neurosis y violencia. Su nostalgia por el mundo agrario de antes de la guerra era poco convincente, en un país que gracias a un proceso acelerado de industrialización había logrado salir de la miseria a la que parecía condenado. Al morir en una playa de Ostia, torturado de manera inaudita por unos jóvenes lumpen neofascistas, su profecía pareció menos gratuita de lo que la izquierda italiana había querido pensar. La llegada al poder de Silvio Berlusconi más de una década después ha confirmado la lucidez de esa denuncia.

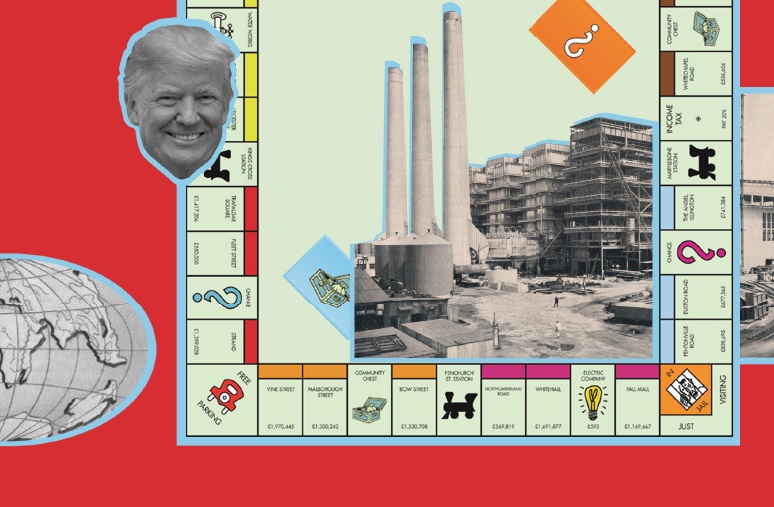

El arribo a la Casa Blanca de un siniestro actor de reality show ha llevado a repensar la advertencia de Pasolini (que tiene en el historiador Christopher Lasch y el sociólogo Richard Sennett a sus propios portavoces). Allá la cultura del consumo no es como en la Italia de Pasolini: no es nueva y tampoco es ajena. No hay en Estados Unidos una Edad Media a la que volver. Menos, a un Renacimiento. Nueva York siempre ha sido Nueva York, sobre una isla ínfima miles de rascacielos que acumulan en vertical lo que sería imposible de alojar horizontalmente. Pero incluso ese capitalismo de hormigón armado es distinto y en cierta medida contrario al capitalismo financiero, el de la especulación perpetua, donde las oficinas son tan virtuales como las ganancias. Volver a América grande nuevamente, como prometió Trump, es devolver a los Estados Unidos ese capitalismo sólido, ese capitalismo de producción y fábricas, o sea, de certezas que la inmaterialidad de las nuevas tecnologías han desdibujado para siempre.

En el centro de todos los delirios y mentiras de Trump, hay una verdad que sus electores entienden mejor que nadie: la nueva economía y la nueva tecnología no necesitan más que unos pocos programadores inteligentes; al resto, la vasta y vaga mayoría de americanos, no les queda más que ser consumidores de las aplicaciones que ese grupo de genios de la mercadotecnia creó para ellos. Cada mejora en los servicios tecnológicos viene acompañada por una precarización de sus empleos, sus relaciones familiares, amorosas, sociales, por un debilitamiento de su democracia finalmente, porque ¿quién puede creer la ilusión de igualdad sobre la que se basa cualquier democracia, cuando el poder (convertido en conocimiento) está tan mal repartido?

Como suele ocurrir, el populista entiende antes que nadie la magnitud del problema. Nadie puede estar más lejos de los valores cristianos que Donald Trump, quien ha vivido de ejercer en público cada uno de los siete pecados capitales, pero eso no le impide posar con pastores y rabinos que le perdonan todo, con tal que adhiera a su agenda conservadora. Obama venía de un mundo opuesto, el movimiento de los derechos civiles del que terminó por ser la cara más exitosa. Su modo de vivir y pensar está perfectamente enmarcado en una forma ágil y moderna del cristianismo, lo que hace inexplicable el pudor con que al final de su gobierno no quiso encarar esa herencia (que proviene, después de todo, de Martin Luther King y Jesse Jackson). Empantanado en la agenda de minorías ricas, como la que aboga por el matrimonio homosexual, obsesionada por entregar cifras macroeconómicas prometedoras, perdió la oportunidad única de reconciliar la izquierda con el conservadurismo, es decir, el sentido común de lo que Orwell llamaba el common people. De alguna forma, el gobierno de Obama dejó establecida para siempre la victoria del liberalismo que reside en convertir la revolución permanente en una sucursal más del orden establecido.

Imagen de portada: Francisca Alcalde.