Vladimir Putin, el vengador de la madre ultrajada

A partir del término forjado (en otro contexto) por el filósofo Peter Sloterdijk de “un atleta del poder”, de alguien “obsesionado por las grandes cosas”, este ensayo piensa en el presidente ruso lejos de cualquier maniqueísmo, echando mano a la filosofía, la historia y la política internacional, para indagar en las experiencias vividas por una generación que creció con la Gran Guerra Patria (la de Stalin) como inspiración y que a partir de 1991 ha vivido crecientes humillaciones en el contexto global.

por Eduardo Sabrovsky I 3 Junio 2022

Antes de distribuir alabanzas, condenas o exoneraciones, bien vale la pena intentar comprender lo que sucede con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Se trata de un episodio más en la eterna lucha entre el bien y el mal, donde, según a quien se le pregunte, Vladimir Putin y la OTAN aparecen en uno u otro lado de la cósmica contienda? ¿O se trata de algo más complejo? Me inclino, por cierto, por esta segunda posibilidad, y parto por una pregunta: ¿Qué lleva a un político avezado, como Vladimir Putin, a arriesgar el todo por el todo en una empresa de resultados tan inciertos? ¿Hay algún cálculo, algún algoritmo del razonamiento político, alguna deliberación racional que, en algún momento hubiese terminado por llevar a Putin y su entorno a concluir: “Vtorgat’sya!” (“¡Invadir!”).

En términos de lo que habitualmente entendemos por racionalidad, la deliberación política se rige por una lógica que pone en la balanza medios versus fines, costos versus beneficios. Pero, por más que Ucrania sea un botín considerable, no se trata aquí de algo tan puntual y simple, como ha quedado en evidencia en estos ya tres meses de conflicto. Pues lo que está en juego, y Putin difícilmente podría ignorarlo, es inherentemente incierto, incalculable: invadir Ucrania es un acontecimiento quizás solo comparable con una gran innovación tecnológica (el ferrocarril, el computador) o, más cerca de la realidad del asunto, del colapso de los “socialismos reales”, la URSS y sus satélites hace ya más de tres décadas, el acontecimiento que canceló todo el sistema de poderes a nivel europeo y global de la época de la Guerra Fría. Ya entonces Europa, reconstruida y pacificada socialmente gracias a los dólares del Plan Marshall y el considerable ahorro proveniente de la enajenación de su capacidad de defensa en favor de los EE.UU., había dejado de ser un actor independiente en el escenario internacional. Así, el fin de la Guerra Fría afianzó aún más la hegemonía mundial estadounidense. En esas condiciones, la globalización pudo efímeramente ser vista como el advenimiento de una época —la del “fin de la Historia”— en la cual todos los conflictos habrían de ser resueltos, ya no recurriendo a la violencia y la guerra, sino a la negociación bajo las reglas del juego del liberalismo como sistema de valores ahora universalmente aceptado.

Desde sus inicios, por cierto, no fue fácil compatibilizar este “fin de la historia” con la realidad de la guerra de los Balcanes, la irrupción del islam en el escenario internacional, las invasiones norteamericanas en Irak y Afganistán. Pero hasta ahí era posible mantener que, precisamente, se trataba del proceso, doloroso pero necesario, a través del cual naciones y culturas, aún sumidas en la historia, más pronto que tarde emergerían de ella. No obstante, un tipo de conflictividad escapa a ese relato tranquilizador: aquella que deriva de la creciente pérdida de confianza en todo el dispositivo de poder/saber liberal-moderno y sus élites político-técnicas, que viene afectando crecientemente a las metrópolis, y que fenómenos como el populismo y el nacionalismo ponen en evidencia y a la vez potencian. Pero, ironías de la historia, este ha sido el resultado del mayor éxito del efímero fin de la Historia: la incorporación de China al sistema mundial y, crucialmente, a la Organización Mundial de Comercio el 2001. Con ello, el éxodo de los trabajos industriales hacia zonas con bajos costos de mano de obra, escasa regulación y protección de derechos sociales, pasó a ser un rasgo estructural del capitalismo del siglo XXI. Una de sus consecuencias ha sido el descontento y la desafección de poblaciones enteras cuya vida giraba en torno a la industria, pues sus integrantes, hasta entonces orgullosos y prósperos ciudadanos del primer mundo, pasaron casi súbitamente a ser parias sociales, white trash dependientes de la caridad pública y víctimas de la degradación urbana, el alcoholismo, la drogadicción y el resentimiento.

Sin duda esta externalización de la industria hizo posible el surgimiento del masivo mercado global de bienes y servicios de alta tecnología y muy bajo costo, del cual todos disfrutamos: nuestra cotidiana conexión a internet es posible gracias a ello. Pero con él ha venido la “economía de la atención” (no pagamos por el producto, porque el producto somos ahora nosotros mismos), así como las megafortunas, los paraísos fiscales y el consiguiente desequilibrio de poder en favor de un porcentaje ínfimo de la población que puede ahora moldear el mundo a gusto. Trump, Brexit, los nacional-populismos que avanzan de elección en elección en Europa, son los exponentes más visibles de esta crisis, que afecta a la sociabilidad moderno-liberal en su totalidad.

Pongámonos entonces, por un instante, en el lugar de Vladimir Putin, quien desde luego no tiene nada que ver con un ciudadano corriente. Es, para utilizar un muy acertado término, forjado en otro contexto por el filósofo Peter Sloterdijk, un “atleta del poder”, “obsesionado por las grandes cosas”. Y, gracias a la corte de amanuenses que suele rodear a estos “megalópatas” (Sloterdijk de nuevo), exento de los innumerables afanes de la existencia cotidiana. La difícil tarea de ponerse en su lugar, entonces, se hace un poco más simple. ¿Cuáles podrían ser las “grandes cosas” que ocuparían la mente de Vladimir Putin? Dicho de otro modo, si imaginariamente ponemos entre paréntesis esas cotidianas pequeñas cosas, ¿qué nos queda?

La difícil tarea de ponerse en su lugar, entonces, se hace un poco más simple. ¿Cuáles podrían ser las ‘grandes cosas’ que ocuparían la mente de Vladimir Putin? Dicho de otro modo, si imaginariamente ponemos entre paréntesis esas cotidianas pequeñas cosas, ¿qué nos queda?

Lo que nos queda es el espacio y el tiempo. Pero no como formas abstractas, sino históricas y experienciales: un tiempo y un lugar vividos. Y estos son, para Putin y su generación, el tiempo posterior a la gesta bélica victoriosa que culminó en mayo de 1945, cuando la bandera de la URSS se izó sobre el edificio del Reichstag en Berlín. Para el mundo en general, este fue el fin de la Segunda Guerra Mundial; para los soviéticos, en cambio, se trató de la “Gran Guerra Patria”, Velíkaya Otéchestvennaya voyná.

Ahora bien, “Guerra Patria”, a secas, es el nombre con el cual los ciudadanos soviéticos de la época conocían la contienda librada por el zarismo contra la invasión napoleónica de 1812. La alusión es histórica y políticamente significativa. Se inicia ya al día siguiente de la invasión hitleriana iniciada sorpresivamente el 22 de junio de 1941. Ese día, la edición de Pravda llama a la urgente movilización con un titular de primera plana que reza: “La Gran Guerra Patriótica del Pueblo Soviético”. Se trata no de la defensa del socialismo, sino de la patria. Y es así como el Estado nacido de la Revolución bolchevique de 1917 terminaba de consolidar el giro hacia el nacionalismo (el “socialismo en un solo país”) y la geopolítica, que había sido iniciado ya por el mismo Lenin en 1918, cuando la anhelada revolución en Alemania fue derrotada y la clase obrera de los países a la vanguardia del capitalismo se fue inclinando crecientemente hacia las reformas en vez de la revolución. Ese giro es el hilo dorado que une ahora a Putin con Stalin, y con el mismo pasado soviético, no obstante su repudio a gran parte de él.

Vladimir Putin nació en 1952: la suya, la generación de posguerra, se formó en un país victorioso. Y como los testimonios recogidos en sus libros por la Premio Nobel Svetlana Alexievich lo muestran, esa victoria se obtuvo al costo de sacrificios al límite de toda resistencia humana; de la más abnegada entrega a la causa patriótica por parte de millones de mujeres y hombres que, en no pocos casos, pasaron voluntariamente del Gulag a las filas del ejército comandado por el generalísimo Josef Stalin. Y si nosotros, lectores distanciados por décadas y continentes de estos acontecimientos, no podemos evitar que estos relatos nos conmuevan, es de imaginar a Putin y su generación, recibiéndolos de primera fuente, de padres, madres, familiares, maestros; de toda una humanidad que llevaba la marca, la cicatriz de esta Gran Guerra Patria, no solo en la memoria sino también en sus cuerpos. Y que también han de haber vivido todo eso como deuda inextinguible con la generación que se sacrificó para que ellos, sus descendientes, pudiesen recoger los frutos.

Vladimir Putin ha sido, desde los inicios de su vida adulta, un hombre del Estado ruso-soviético en sus distintas etapas, desde su auge hasta su decadencia y caída. A los 23 años egresaba de Derecho en la Universidad de Leningrado y, a la manera de un joven que en EE.UU. postularía al FBI, ingresaba al máximo organismo de seguridad del Estado, la KGB. Y allí permanecerá hasta su disolución, para luego, en los turbulentos años posteriores al colapso de ese mundo en 1991, ingresar a la actividad política en vez de participar, como muchos de sus antiguos colegas (los futuros oligarcas) en la repartija general de las empresas del fenecido Estado soviético. Su ascenso ahí fue pausado, pero seguro: hombre de confianza de Boris Yeltsin, director por un breve período del órgano de seguridad estatal que sucedió a la KGB, luego primer ministro en 1999 y, desde entonces, en la cúspide del poder en la cual, en teoría, podría permanecer hasta el año 2036.

Desde entonces, podemos concluir, los pensamientos de Vladimir Putin, crecientemente depurados de toda preocupación cotidiana, han sido los de la Rusia de su generación. Una generación que, con el paso del tiempo, fue cayendo en cuenta de que esos enormes sacrificios habían terminado beneficiando a otros; que, en la paz surgida de la Gran Guerra Patria, el bando victorioso había sido el de los EE.UU., Alemania, Francia, Gran Bretaña, en tanto que la Unión Soviética, después de un par de décadas de relativa prosperidad, fue irreversiblemente derrotada. Como si todo esto fuese poco, los vencedores de la paz se apresuraron en cuanto pudieron a extender su alianza militar, la OTAN, hacia territorios que hasta hacía muy poco eran parte de la URSS y de su esfera de influencia.

Vladimir Putin nació en 1952: la suya, la generación de posguerra, se formó en un país victorioso. Y como los testimonios recogidos en sus libros por la Premio Nobel Svetlana Alexievich lo muestran, esa victoria se obtuvo al costo de sacrificios al límite de toda resistencia humana; de la más abnegada entrega a la causa patriótica por parte de millones de mujeres y hombres que, en no pocos casos, pasaron voluntariamente del Gulag a las filas del ejército comandado por el generalísimo Josef Stalin.

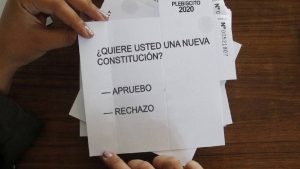

Uno de estos territorios es Ucrania. Y, por cierto, ambos bandos, el nacionalismo ruso y el ucraniano, blanden viejos pergaminos para legitimar sus causas. Pero lo que se busca en ellos es la legitimación de Estados nacionales modernos, algo que esos venerados antepasados no pudieron imaginar ni aun en sus peores pesadillas. Lo que hay que interrogar, en cambio, es lo sucedido en esos años turbulentos, cuando la URSS agonizaba, y territorios como Bielorrusia, los Estados Bálticos, Georgia y también Ucrania, se apresuraban ya en 1991 a escindirse de ella. En el caso que ahora nos preocupa, Ucrania, al margen de la imagen que Zelensky y sus aliados quieren proyectar, la independencia no fue el resultado de un nacionalismo acendrado y activo —Ucrania no es Cataluña ni el País Vasco ni Irlanda—, sino que fue impulsada por la misma dirección comunista de la época, con el aparatchik Leonid Kravchuk a la cabeza. Por cierto, como en las demás exrepúblicas soviéticas, existió un referéndum que arrojó una abrumadora mayoría en favor de la independencia. Pero ¿quién lo convocó? ¿Y quién fue electo como primer presidente de Ucrania?

El lector habrá adivinado: Kravchuk, y luego nuevamente Kravchuk. Ahora bien, es curioso que, en su afán de deslegitimar a Ucrania, Putin haya pasado por alto esa muy concreta historia y preferido desempolvar los ya mencionados pergaminos. Aquí todas las conjeturas y teorías conspirativas son válidas. Pero conviene tener presente que la disolución de la URSS fue acordada entre las cuatro paredes de una cabaña en Bielorrusia por Boris Yeltsin, Stanislav Shushkevich (líder de ese país) y… Leonid Kravchuk. Y Putin, como sabemos, fue colaborador directo de Yeltsin, a quien sucedió en la presidencia de la Federación Rusa. Kravchuk, por su parte, apoyó tempranamente a Viktor Yanukovych, elegido presidente de Ucrania en 2010 y derrocado cuatro años más tarde, luego de abandonar súbitamente su apoyo al ingreso de Ucrania a la Unión Europea, para pasar a privilegiar, en cambio, las relaciones de Ucrania con Rusia.

Pero volvamos a Vladimir Putin. Cuando este, desde su alto pedestal, contempla a Rusia y al mundo, ¿qué ve?

Por una parte, ve la Madre Rusia, la Matushka Rossiya que en tiempos de la Revolución había sido ícono de la resistencia zarista, para luego transformarse en motivo de toda una estatuaria épica en las ciudades de la URSS, y que ahora ha sido ultrajada.

Y también traicionada por esos bolcheviques que inventaron Ucrania y que luego no cesaron hasta transformar la victoria tan duramente obtenida en 1945 en la vergonzosa derrota de 1991. Putin ve, asimismo, que su tiempo, el suyo y el de la generación que encarna, y que entra ya a la octava década de su vida, se agota, de modo que pronto habrá de abandonar la escena. Y ve, por último, que el orden que con tanta soberbia las potencias de la OTAN han tratado de imponer, no solo con su expansión hacia territorios de la ex URSS, sino también mediante la propaganda que etiqueta a quienes la resisten de “Estados fallidos” y “canallas” (“rogue states”), ese orden está entrando en implosión. De modo que para Putin, la hora de la venganza ha llegado. Ahora o nunca.

Encuentro en Brasil entre los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, en noviembre de 2019.

Pero la venganza es una conducta reactiva, propia, diría el moralista Nietzsche, de una “moral de esclavos”. Pues este Putin, de quien postulamos que, por sobre todo rasgo personal, representa a su generación, es solo hijo de quienes realmente combatieron en la Gran Guerra Patria. El hijo nacido demasiado tarde y que ha debido limitarse a vivir vicariamente la guerra: inicialmente, a través de testimonios de primera mano en los cuales heroísmo y tragedia van a la par. Más adelante, sin embargo, se tratará de una historia oficial, una épica elaborada y difundida primero por el Estado soviético y luego por sus herederos nacionalistas, y en la cual la tragedia ha quedado relegada a un segundo plano. Y sus destinatarios no son ya solamente esos hijos, sino sus propios hijos y los hijos de estos. Es decir, nuevas generaciones que, a diferencia de Vladimir Putin, no llegaron a vivir en una URSS victoriosa, sino que solo han sabido de su decadencia y colapso, para luego, después de una década, la de 1990, de descomposición social y humillación, disfrutar de la relativa recuperación asociada al nuevo batyushka, padrecito de todas las Rusias.

Si las hijas de Vladimir Putin, Mariya y Katerina, nacidas en 1985 y 1986, no hubiesen vivido existencias privilegiadas, a salvo de las penurias de sus compatriotas, habrían sido perfectos exponentes de esas generaciones. Pero ambas son exitosas profesionales, unidas en matrimonio con prósperos hombres de negocios. Que se sepa, además, no tienen hijos; de tenerlos, sin embargo, estos serían adolescentes; pertenecerían entonces a la generación que habrá de experimentar las consecuencias de la audaz jugada del “Gran Abuelo”.

¿Cuáles serán estas? Con esta pregunta, la pretensión de ponernos en el lugar de Putin, de apoderarnos a través de él del cuerpo colectivo que él representa, encuentra un obstáculo terminal, insuperable. Pues su propia naturaleza impide al vengador ver más allá. Así que abandonamos su compañía, en busca de datos de realidad que nos ayuden a esbozar una respuesta. Y el dato más importante es aquí el efecto de las sanciones económicas por parte de gran parte del “mundo libre”. Pues estas rápidamente se han ido ampliando y adquiriendo un carácter estructural difícil de desmontar, especialmente si, como estamos viendo, la guerra en Ucrania se prolonga y en respuesta, las sanciones se terminan extendiendo a las exportaciones rusas de petróleo y gas natural. Esto, que inicialmente parecía imposible dada la dependencia de países europeos como Alemania e Italia de dichas exportaciones, va adquiriendo ciertos visos de posibilidad a medida que la guerra se prolonga: EE.UU. ha decidido poner en el mercado parte de sus reservas petrolíferas, y podría aumentar su producción. Alemania, por su parte, ha anunciado un giro histórico en sus políticas militar y energética. La nueva política tiene por objetivo alcanzar la autonomía energética mediante energías renovables, sin descartar la hasta ahora demonizada energía nuclear. Si bien este es un objetivo a 10 años o más, la señal es clara. Se habla asimismo de levantar las sanciones a Venezuela, y quizás también a Irán, de modo de suplir mediante los hidrocarburos de esos países los que Rusia dejaría de suministrar. Y si esto parece imposible, o al menos altamente improbable, vale la pena recordar que lo mismo se decía de la invasión de Rusia a Ucrania antes del fatídico 24 de febrero.

En general, la experiencia histórica muestra que las sanciones económicas rara vez tienen el efecto esperado: la población, real blanco al que ellas apuntan, no necesariamente se termina rebelando contra su gobierno; las más de las veces, terminan por hacer de él el defensor del pueblo ante el agresor externo. En el caso actual, este escepticismo más bien teórico gana realidad cuando se toma en cuenta los acuerdos mediante los cuales Putin, previendo la situación, se habría asegurado un mercado en China para el petróleo y el gas natural que dejaría de fluir hacia Europa.

La alianza de Rusia con China, parece en principio ser el desenlace que permitiría a Putin ejecutar su venganza y salir incólume, como parte ahora de un bloque político-económico-militar capaz de enfrentar de igual a igual al “mundo libre”. Y parece, además, congruente con el giro de China bajo Xi Jinping hacia lo que los analistas occidentales entienden como “dar la espalda al mundo”, como rezaba un titular del New York Times de inicios de marzo.

Putin ve, asimismo, que su tiempo, el suyo y el de la generación que encarna, y que entra ya a la octava década de su vida, se agota, de modo que pronto habrá de abandonar la escena. Y ve, por último, que el orden que con tanta soberbia las potencias de la OTAN han tratado de imponer, no solo con su expansión hacia territorios de la ex URSS, sino también mediante la propaganda que etiqueta a quienes la resisten de ‘Estados fallidos’ y ‘canallas’ (‘rogue states’), ese orden está entrando en implosión. De modo que para Putin, la hora de la venganza ha llegado. Ahora o nunca.

Pero ese “dar la espalda al mundo” describe mejor el clima imperante en los EE.UU. bajo el eslogan Make America Great Again y la consiguiente odiosa campaña contra empresas e instituciones chinas de investigación y desarrollo tecnológico, y que se extiende a estudiantes de posgrado de esa nacionalidad e incluso a prestigiosos investigadores de universidades estadounidenses. Entre sus logros, esta campaña forzó a Gran Bretaña a excluir a la empresa Huawei de la implementación de la tecnología 5G de su territorio. China, no obstante, desde hace ya una década, es líder mundial en patentes tecnocientíficas, con un 43,4% del mercado el 2019. En cuanto a inversión en investigación y desarrollo, el propio Joe Biden, en mayo del 2021, hizo un ranking en el cual correspondía a China el primer lugar, en tanto los EE.UU. quedaban relegados al octavo.

Es razonable inferir entonces que el giro impulsado por el liderazgo chino nada tiene que ver con algún aislacionismo inherente a la mentalidad china, ni con una vuelta a los tiempos de Mao Zedong, sino que surge de una apreciación realista de que esa parte del planeta que soberbiamente se ve a sí misma como el “mundo”, está experimentando la progresiva disolución de las estructuras que han hecho posible el mundo moderno. De modo que lo prudente sería disociarse de ellas, aprovechando que el verdadero mundo plantea otras posibilidades. Y ahora la venganza de Putin ofrece la que quizás sea la mejor de ellas.

En términos económicos, el PIB de Rusia es similar al de un pequeño país europeo (la suma, por ejemplo, de Bélgica y los Países Bajos), mientras que su estructura productiva es, en cambio, la de un país exportador de materias primas, como los de África y Latinoamérica. China, por el contrario, es la segunda economía del mundo, y su fuerte es la producción industrial y las tecnologías de punta. Es decir, mientras más aislada va quedando Rusia de Europa, más crece la oportunidad para China de acceder con exclusividad a un mercado de 150 millones de potenciales consumidores, y a un territorio de 17 millones de km2 repleto de materias primas. Más aún: el imaginario libertario que las democracias liberales terminaron abrazando durante la Guerra Fría —el Estado, en cambio, era asunto de los malvados comunistas— parece no estar enraizado en la conciencia colectiva rusa, donde no solo Vladimir Putin, sino también el mismísimo Josef Stalin despiertan admiración. De modo que Rusia podría estar a salvo de la crisis que se desencadena cuando las redes sociales e internet ofrecen a las masas la posibilidad de tomar literal, libertariamente, dicho imaginario, deslegitimando así toda la compleja red de mediaciones que la sociedad moderna a lo largo de sus seis siglos de existencia se ha dado, en vistas a producir y conservar una esquiva unión social.

Más arriba me referí a la generación que heredará la Rusia nacida de la venganza del Gran Abuelo. Si mis apreciaciones hasta aquí no han sido erradas —bien podrían serlo—, se encontrarán en un país dependiente económica, política y culturalmente de China. ¿Cómo lo tomarán?

La Rusia postsoviética ha estado hasta hoy libre de sinofobia. Pero con una muy significativa excepción: aquellas regiones que colindan con China, como Kazajistán y Kirguistán, en las cuales parte importante de la población trabaja en la extracción de materias primas bajo las órdenes de jefes chinos. Allí ha surgido un fuerte sentimiento antichino, con componentes raciales y religiosos, y frecuentes incidentes y manifestaciones masivas. ¿Qué se puede esperar si esa pasa a ser la experiencia cotidiana de los trabajadores rusos? ¿Será para ellos un nuevo capítulo en la historia de la madre ultrajada? ¿O añorarán, más bien, el tiempo en que aún eran europeos? La historia tiene la palabra.

—

Nota del autor: desde hace ya siete años, Arabia Saudita, con el apoyo militar irrestricto de los EE.UU., bombardea inclementemente el territorio de Yemen, provocando lo que ha sido llamada “la peor catástrofe humanitaria en el planeta”. Cuando vemos por todos lados mensajes de apoyo a Ucrania y de repudio a la agresión rusa, es pertinente preguntarse: ¿Veremos alguna vez algo similar respecto de Yemen y sus agresores?