Un hervidero de relatos

En A la sombra: retratos de escritores condenados a prisión, Manuel Vicuña recorre la vida y obra de personajes diversos, aunque con elementos en común que van más allá de la escritura y la cárcel. Habla de Dostoievski y Angela Davis, de Antonio Gramsci y Rosa Luxemburgo, de Diego Portales y Pancho Falcato, y lo hace sin caer jamás en un simple despliegue rutinario de datos biográficos, sino moviéndose con destreza entre distintos momentos, dando pasos adelante y atrás en un cuidado baile con la cronología y los textos de cada uno de sus protagonistas.

por Sebastián Duarte Rojas I 6 Febrero 2026

En el prólogo del Quijote, Miguel de Cervantes le cuenta a su desocupado lector que esta novela “se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación”. Su contemporáneo y compatriota san Juan de la Cruz fue tomado prisionero por el intento de reformar la orden carmelita y, sin papel ni tinta hasta la llegada de un carcelero compasivo, tuvo que componer de memoria la primera versión de su exquisito Cántico espiritual. En Brancaleone, al sur de Italia, donde fue recluido varios meses por razones políticas, Cesare Pavese escribió “Secretum profesional”, las páginas que dan inicio a su diario El oficio de vivir. En Antes que anochezca, el cubano Reinaldo Arenas recuerda que al ser detenido por homosexual y contrarrevolucionario, llevaba consigo una copia de la Ilíada; ya en la celda, era incapaz de leer el último canto que le quedaba —justo ese pasaje cumbre de la conmiseración—, pero en las noches abrazaba el libro para dormir oliendo sus páginas. (En una hermosa coincidencia, la poesía homérica es el tema de las mejores entradas de Pavese en Brancaleone).

Los ejemplos son tantos que ninguno de los anteriores se cuela hasta las páginas de A la sombra: retratos de escritores condenados a prisión, de Manuel Vicuña. A lo largo de sus ocho capítulos, el historiador, ensayista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDP recorre la vida y obra de personajes diversos, aunque con elementos en común que van más allá de la escritura y la cárcel, y lo hace sin caer jamás en un simple despliegue rutinario de datos biográficos, sino moviéndose con destreza entre distintos momentos, dando pasos adelante y atrás en un cuidado baile con la cronología y los textos de cada uno de sus protagonistas.

Ser un ser humano

Fiódor Dostoievski, el personaje del primer capítulo, fue arrestado en 1849 por participar de un grupo influido por el socialismo utópico. Su primera condena, como es bien sabido, fue a muerte: el novelista recordaría más tarde haber sentido un “horror místico” cuando los fusileros, que ya tanteaban los gatillos, fueron interrumpidos por un mensaje del mismo zar que emitió la sentencia, quien ahora anunciaba su conmutación por trabajos forzados en Siberia. Ya en ese lugar, Dostoievski se abocó a aquello de lo que hablaba en una de sus cartas: “El ser humano es un misterio que hay que descifrar, y si pasas la vida entera descifrándolo, no digas al final que has perdido el tiempo, yo me dedico a este misterio, ya que quiero ser un ser humano”.

“En realidad, la prisión entera es un hervidero de relatos”, señala Vicuña, que se detiene con especial atención en lo que Dostoievski escribe en y luego sobre la cárcel, como Recuerdos de la casa de los muertos. Al describir la prisión como una vorágine de voces y al novelista como alguien con “un don innegable para la escucha”, el autor parece sugerir implícitamente que aquí reside el germen de lo que más tarde, en uno de sus estudios seminales, Mijaíl Bajtín —otro ruso condenado al ostracismo siberiano, que habría sido fatal por sus condiciones de salud, pero que fue rebajado a exilio interno gracias a la admiración que despertó su libro sobre Dostoievski— estudiará como una de las innovaciones de su obra: la polifonía.

El otro escritor ruso retratado en A la sombra, Piotr Kropotkin, nació como un príncipe moscovita, pero pronto sintió rechazo por la vida cortesana. Dados sus intereses intelectuales y políticos, planeaba entrar a la universidad cuando su padre lo hizo tomar un cargo estatal en Siberia. Allí formó parte de un comité para estudiar las condiciones del sistema penitenciario y la lectura de Recuerdos de la casa de los muertos lo impulsó a visitar las prisiones. Redactó un informe sobre los horrores de los que fue testigo, pero cuando este acabó archivado y cubierto de polvo, Kropotkin se decepcionó de la administración y enfiló hacia un activismo que lo haría volver a las cárceles, esta vez como prisionero.

A su llegada a la fortaleza de san Pedro y san Pablo en 1874, sintió el deseo de escribir, pero los presos solo tenían acceso a pequeñas pizarras, o sea, a una escritura sin memoria. El uso de pluma, papel y tinta debía ser autorizado por el zar; gracias a la influencia de la Sociedad Geográfica Imperial, que apreciaba sus aportes como geógrafo, explorador y naturalista, Kropotkin se convirtió en el único prisionero con este privilegio. Desde la cárcel escribió textos científicos, los que en su obra se mezclan con algunos de los títulos clave del pensamiento anarcocomunista, como La conquista del pan. Esa combinación de escritura activista, intelectual y literaria, de acción y reflexión, está en el corazón de este libro.

La cana en verso y prosa

En sus dos capítulos ambientados en Chile, Vicuña deja fuera los ejemplos más renombrados en la literatura nacional: María Luisa Bombal y María Carolina Geel, detenidas por sus crímenes gemelos en el Hotel Crillón, aunque solo el de la autora de Cárcel de mujeres tuvo consecuencias fatales, y Alfredo Gómez Morel, a quien Vicuña ya le había dedicado un perfil en Fuera de campo.

“Poesía y cárcel hacen collera. Y esto no pasaba únicamente porque los poetas populares escribieran versos sobre los condenados a muerte o sobre los bandidos”, escribe Vicuña en un texto sobre las cárceles decimonónicas chilenas dedicado a dos personajes: Diego Portales, quien instauró un sistema de “presidios ambulantes”, jaulas sobre carretas tiradas por bueyes en que los presos eran llevados a trabajar en obras de reparación urbana; y Pancho Falcato, famoso bandido que protagonizó liras populares, crónicas y biografías muy leídas en su tiempo, quien se fugó de dos de esas cárceles sobre ruedas. Cuando Benjamín Vicuna Mackenna quiso escribir su biografía, Falcato se negó: componía décimas a lo humano y lo divino, y pensaba llevar él mismo su vida al papel.

Algo de ese impulso por contar la versión propia marca el otro capítulo chileno, que parte por los talleres literarios de Mauricio Redolés en distintas cárceles desde 1995, aunque en un contexto en que “los prisioneros deben aprender a no irse de lengua: el pollo nuevo que denuncia o dice más de la cuenta (…) puede terminar con un estoque en el estómago. Tampoco es recomendable pelar a los gendarmes en los diarios de vida, porque de repente viene la requisa, leen tus cosas y se arma la grande”. Aquí Vicuña también se detiene en personalidades como Pato Egaña, delincuente interesado en los idiomas y las artes, que pasó de prostituirse en el burdel de la Tía Carlina a ser un importante traficante de coca, y que usaba incluso su propio sida como arma; o Rubén Adrián Valenzuela, periodista que en plena dictadura se infiltró en la Cárcel Pública de Santiago.

Toda la furia acumulada

Proveniente de una familia negra acomodada, intelectual y activista, Angela Davis se cría en un barrio de blancos en el sur profundo de Estados Unidos y pronto se interesa por el comunismo y el feminismo. Cursa estudios de posgrado en Francia y a su regreso en 1967, mientras lleva a cabo su tesis doctoral bajo la guía de Herbert Marcuse, empieza a participar de lleno en la política de su país.

“Suya es la pasión por la revolución como compromiso de por vida —escribe Vicuña—, no una aventura de juventud ni un mero ambiente de camaradería, menos aún la excusa para el floreo de jerga marxista. Para Davis, la organización lo es todo. El trabajo de masas debía ser metódico. Debía ir más allá de las manifestaciones. Debía aplicarse al estudio y a la enseñanza”. Pronto obtiene un puesto de profesora universitaria, pero es perseguida por su militancia comunista (Ronald Reagan, entonces gobernador de California, dirige la campaña en su contra): se vuelve una celebridad, comienzan las amenazas de muerte, sabe que necesita protección.

En 1970, Davis tiene guardaespaldas. El más cercano a ella es Jonathan Jackson, hermano menor de George Jackson, un héroe de los Panteras Negras, que desde el penal de Soledad planea cómo echar a andar una guerrilla en las grandes ciudades estadounidenses. El 7 de agosto, Jonathan se infiltra en un tribunal, reparte armas de fuego a tres convictos que están siendo juzgados y salen con rehenes. Se dice que pide la libertad de su hermano George y otros prisioneros, pero los guardias reaccionan a disparos. Jonathan, el juez y otros involucrados pierden la vida.

Como las armas están inscritas a su nombre, Davis es acusada de cómplice. Se da a la fuga, se disfraza, pasa a la lista de los más buscados del FBI, es capturada en un hotel de Manhattan, Nixon celebra y la llama terrorista. Durante su encierro de un año y medio, al principio se le prohíbe tener lápiz y papel, incluso leer, pero el gran movimiento internacional en su apoyo —“Si llegan por ti en la mañana, vendrán por nosotros en la noche”, le escribe James Baldwin— le permite volver a escribir cartas y artículos que llaman a la acción.

Durante este proceso tiene muy presente a George Jackson, quien en 1970 publica Soledad Brother: Cartas de prisión, con prólogo de Jean Genet, uno de los escritores carcelarios por excelencia, y dedicado a su madre, a su hermano Jonathan y a Davis. Este volumen es recibido “como una bomba cargada con toda la furia acumulada por siglos de esclavitud y racismo”. En 1972 aparece su otro libro, el póstumo Blood in My Eye, que sistematiza “los pensamientos, sentimientos y esperanzas de un autor que se propone consumar un proceso alquímico, definido en sus cartas como la transmutación de la ‘mentalidad criminal negra en una mentalidad revolucionaria negra’”.

Vicuña le presta especial atención a los intercambios entre Davis y él. Tal como muchos de los militantes a los que ella ya ha tenido que enfrentarse en los grupos comunistas y antirracistas, Jackson tiene ideas bastante misóginas, sobre todo contra las mujeres negras. A Davis la considera una excepción, pero ella le responde con un texto en que estudia el rol de la mujer en comunidades de esclavos e “invierte la tesis de Jackson: nada de madres castradoras, sí campeonas de la resistencia”. Este artículo se publica a fines de 1971. Davis se lo dedica a Jackson, asesinado ese año por un guardia. Ella sigue con vida y es una activista por la abolición de la prisión.

En su selección de escritores prisioneros, Vicuña parece priorizar a los que combinaron activismo y pensamiento, pero abiertos a intereses diversos y sin dogmatismos: aquellos que se atrevieron a mirar críticamente incluso a sus partidarios. Autores para quienes la escritura no era solo una excusa para la lucha, sino que le dieron importancia al lenguaje. Antonio Gramsci y Rosa Luxemburgo son claros ejemplos de ambos aspectos.

Desde lo más profundo

Entre todas las historias de literatos en la cárcel, la de Oscar Wilde es una de las más afamadas. Ya lo era en su época, cuando en 1895, tras un bullado juicio en que el fiscal presentó su novela El retrato de Dorian Gray como prueba, la condena a dos años de encierro y trabajos forzados por “indecencia grosera” (como se aludía a la homosexualidad en el código penal inglés) resonó en todo el mundo, aún más que lo que ya lo habían hecho sus celebradas comedias teatrales. El dandi de los aforismos filosos y de un ingenio sin par cayó a su punto más bajo, pero como afirma Vicuña: “Habiendo recorrido el camino de la fama a la infamia, Wilde descubre que el sufrimiento es una bendición. Te arrebata todo para dejar a la vista lo que te pertenece de verdad. (…) Wilde escribe como un renacido. La cárcel ha sido su rito iniciático”.

El irlandés sufrió no solo por el hambre que lo tenía en los huesos, sino más aún por la falta de libros; esto cambió recién con la llegada de un nuevo director, quien le permitió escribir. Entonces pudo empezar a redactar La balada de la cárcel de Reading, dedicada a Charles Thomas Woolbridge, prisionero que había degollado a su esposa y que fue ahorcado, un poema donde Wilde exponía las condiciones del encierro; y le envió a Bosie, su amante, la rencorosa pero apasionada carta que conocemos como De profundis, que “puede leerse como un evangelio secular, un tratado espiritual sin teología o un libro de lamentaciones que ha reemplazado las plegarias a Dios por la veneración del poder redentor del sufrimiento”.

Camarada Lenin, camarada Stalin

En su selección de escritores prisioneros, Vicuña parece priorizar a los que combinaron activismo y pensamiento, pero abiertos a intereses diversos y sin dogmatismos: aquellos que se atrevieron a mirar críticamente incluso a sus partidarios. Autores para quienes la escritura no era solo una excusa para la lucha, sino que le dieron importancia al lenguaje. Antonio Gramsci y Rosa Luxemburgo son claros ejemplos de ambos aspectos.

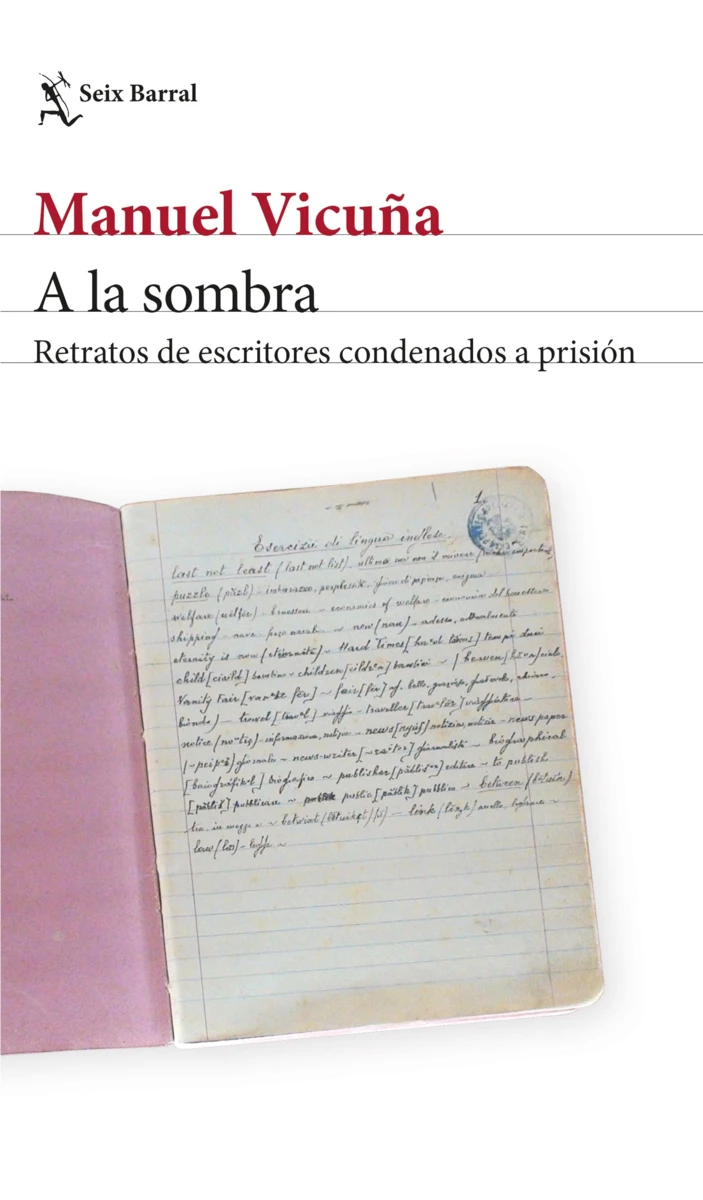

Como en varios otros retratos, el de Gramsci abarca su vida fuera de la cárcel, pero se enfoca en su largo período como prisionero durante el régimen de Mussolini. Sus 33 Cuadernos de la cárcel —uno de los cuales ilustra la portada de este libro, abierto en una primera página titulada “Ejercicios de lengua inglesa” en italiano—, escritos entre 1929 y 1935, abarcan principalmente temas políticos, como su concepto de hegemonía y el lugar de los intelectuales en la revolución, pero también asuntos filosóficos y de crítica literaria. No todos aprueban esta variedad, como destaca Vicuña con una anécdota sobre lo que le recriminan los comunistas de una generación más joven: “Menos Croce, camarada Gramsci, y más camarada Stalin. No necesitamos libros. ¡Necesitamos que nos enseñe a usar las armas!”.

Para Gramsci, como para todos los personajes de estos perfiles, sí necesitamos libros. Luxemburgo, protagonista del capítulo más largo de A la sombra, ciertamente estaría de acuerdo. Vicuña indica que en la cárcel “además de la política cultiva la pintura —retratos, trenes con obreros, paisajes— y el estudio que ahonda en la economía política, la geología, la botánica, la geografía, la zoología, la ornitología, la literatura y la etnología”. También es melómana, políglota, siente una intensa compasión por el dolor de los animales y, en cuanto a los libros, pone el valor literario por sobre lo político: “Se le caen de las manos las novelas panfletarias y está dispuesta a excusar cualquier aberración ideológica cuando el escritor posee la gracia de la ‘genialidad’. Al sujeto alienado le faltaba pan, seguro, pero no menos acceso a los ‘grandes dones de la humanidad’”.

A Gramsci le dicen que le falta camarada Stalin. En el retrato de Luxemburgo, el camarada Lenin hace un par de cameos aún más directos y llamativos. Al hablar de su polémico libro La acumulación del capital, Vicuña pone entre paréntesis que “en el ejemplar de Lenin, al costado, junto al pasaje que describe la tortura de los negros en Sudáfrica, se lee: ‘No es marxista’”. Y cuando ella publicó La Revolución rusa, Lenin hizo que el Partido Comunista alemán quemara el libro debido a sus críticas contra los bolcheviques, entre otras cosas, por el empleo ilegítimo de la Cheka, la primera policía secreta soviética.

Pero las críticas de Luxemburgo a la izquierda van más allá y abarcan incluso el terreno de la escritura, como en esta carta de 1898 que, al día de hoy, sigue siendo tan relevante como en su contexto: “¿Saben lo que en este momento no me deja ni un respiro? No estoy nada satisfecha con la forma en que se escriben en el Partido la mayoría de los artículos. Todo es tan convencional, tan acartonado, tan rutinario. (…) Creo que la causa de esto radica en que la gente al escribir olvida, casi siempre, ahondar en sí misma y percibir la importancia y la verdad de lo que están escribiendo. (…) Me propongo no olvidar jamás que cuando escriba debo entusiasmarme y abandonarme a lo escrito”.

Imagen de portada: Rosa Luxemburgo detenida en una prisión de Varsovia, en 1906.

A la sombra, Manuel Vicuña, Seix Barral, 2025, 216 páginas, $18.900.