Páginas lisérgicas

por Lorena Amaro

por Lorena Amaro I 1 Noviembre 2017

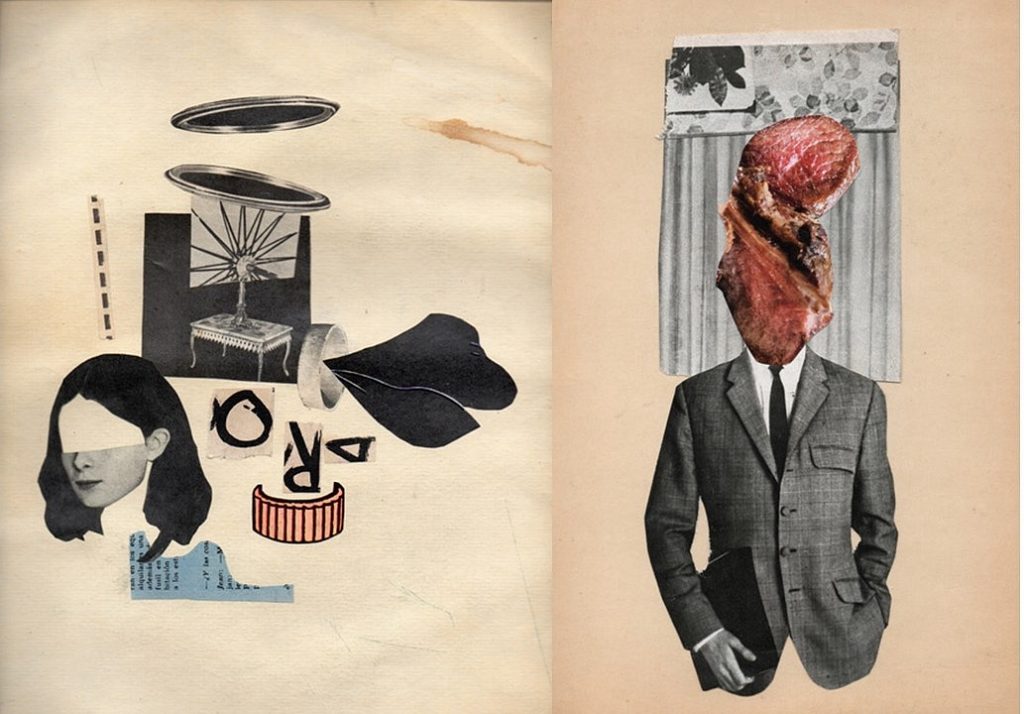

Los collages de figuras recortadas, rostros apenas reconocibles y monstruos sexuales surgidos de un montaje obsesivo y trizado, hacen un guiño al discurso solitario del narrador de Cuaderno de Guayaquil y a su observación paranoide del cuerpo y del sexo, al uso de drogas estabilizadoras y al alcohol, que permanentemente quebranta y desestabiliza.

por lorena amaro

Un médico “gordo, mal afeitado y con el pelo seboso”, que le “recuerda a Céline”, le receta al escritor y protagonista de Cuaderno de Guayaquil ciertas dosis de sertralina y clonazepam. Es un 10 de junio; a lo largo de un año y medio las dosis variarán, pero estarán siempre presentes. Escrita a modo de diario, esta primera novela del chileno Ricardo Vivallo (1984) relata la crisis personal de un artista solitario, cuyo entorno social está distorsionado por el abuso de las drogas y el alcohol. También por la posibilidad del suicidio.

La estética del libro, muy cuidada, habla de su relación con el montaje. Entre sus páginas hallamos collages realizados por el propio Vivallo, que dialogan con el universo del narrador: figuras recortadas, rostros apenas reconocibles, monstruos sexuales surgidos de un montaje obsesivo y trizado, que hacen un guiño al discurso solitario del personaje y a su observación paranoide del cuerpo y del sexo, al uso de drogas estabilizadoras y al alcohol, que permanentemente quebranta y desestabiliza.

La forma misma del diario, que busca dar coherencia cronológica a un relato, no tiene demasiado sentido, ya que el texto se podría leer sin problemas como una suma de fragmentos en que la temporalidad importa solo a veces. Muchas de las “entradas” del supuesto diario son apenas reflexiones destinadas a la escritura, o citas notables, que como bisturíes cortan la página y la abren en múltiples direcciones. Las alusiones a Jonas Mekas, Cesare Pavese o Kafka buscan inscribir el texto en una tradición diarística, así como el mismo Pavese o Édouard Levé anudan el texto a una palabra suicida. Pero este despliegue de referencias no es suficiente en un texto hasta cierto punto titubeante y desigual, en que el brillo y precisión de algunas imágenes (“El ánimo, una pura ficción farmacológica. Los nervios como de hilo curado”) se contrapone con frases cansinas, breves, que sobreabundan en la depresión del protagonista (“yo sigo estampado en las sábanas sebosas de la cama. Un burdo maniquí de mí mismo”).

La pregunta es si queremos más desechos de un yo hipertrofiado; o si eso permite dar cuenta de otros residuos, políticos y sociales: otros mundos que aquí apenas caben en una mirada lateral, como en escorzo, reductora.

La monotonía con que se insiste en un yo narcisista y vacío conduce inevitablemente a aquello que está, por así decirlo, “fuera de campo”. Si bien vive solo, el narrador es hijo de una familia convencional que se reúne en torno a una piscina, una clase media protegida o protectora de este hijo con el que se producen zanjas de silencio. El narrador desprecia a esta familia tanto como a “K”, amante rancagüina, madre de un hijo, a la que humilla, porque para él es apenas la posibilidad de sexo “intenso, sucio y constante”, un sujeto desechable: “La verdad es que a ratos esta mujer me asusta, sospecho que pueda padecer un trastorno mental”.

En esta narración, como en mucha literatura masculina, el envilecimiento de sí mismo pasa por el de los demás, sobre todo de la pareja. La monstruosidad y peligro de lo femenino se condensa en una imagen atroz y sin nombre, una mujer quimérica, irreal: “Le decían la sirena invertida: cabeza y torso de merluza y lo demás ninfa”. Pero ella no es la única: en torno al narrador de Cuaderno de Guayaquil todos los personajes resultan deliberadamente degradados. Desde el primer párrafo sobre el médico gordo y de pelo seboso, hasta los anodinos amigos o la terapeuta, por quien el protagonista siente también impulsos sexuales, y con quien establece una relación parecida a la de Mr. Robot con su psicóloga: “¿Qué tienen sus ojos que me hacen sentir tan vulnerable? ¿Será parte de su entrenamiento? ¿Es consciente de la potencia de su mirada cuando se queda en silencio y me mira fijo?”. Sí, hay algo de la ataraxia de ese personaje en el protagonista del libro de Vivallo.

La escritura acierta en la exhibición de una intimidad lisérgica. Son frecuentes los relatos de sueños o de historias oídas de otros que resultan oníricas, esperpénticas. Así ocurre, por ejemplo, con este sueño metatextual: “En el sueño cagaba y me limpiaba el culo a la vista de todos en una estación del Metro. ¿Una alegoría de la escritura?”.

Si es así, hay que pensar qué lugar les cabe a los lectores de este relato. La pregunta es si queremos más desechos de un yo hipertrofiado; o si eso permite dar cuenta de otros residuos, políticos y sociales: otros mundos que aquí apenas caben en una mirada lateral, como en escorzo, reductora. Vivallo, indudablemente talentoso y premunido de buenas lecturas, bien pudiera abrir su narrativa hacia esos otros escenarios.