Susan Sontag: celebridad y cerebralidad

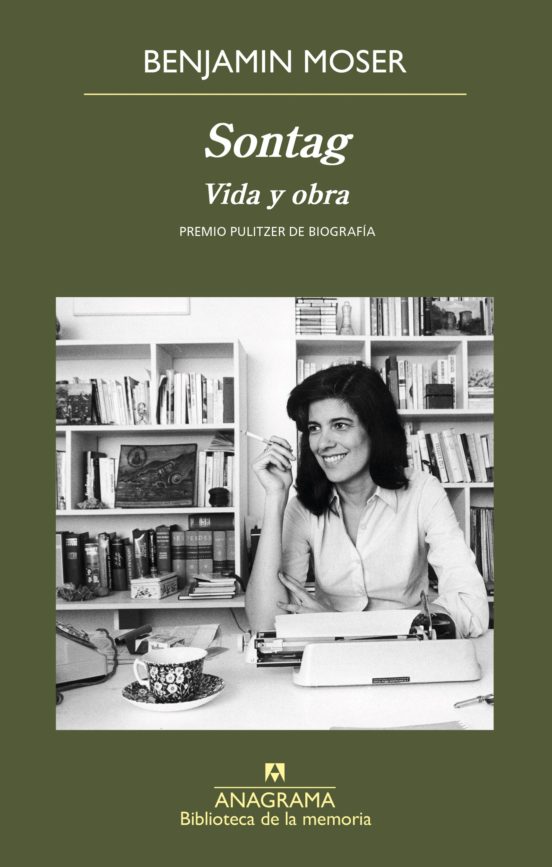

Ensayista, intelectual, novelista, estrella literaria, brillante difusora de la cultura, celebridad mediática: todo eso puede decirse de la autora de Contra la interpretación tras leer la biografía de Benjamin Moser que ganó el Premio Pulitzer. Entrar en las más de 800 páginas es introducirse en la cabeza de Sontag (qué pensaba, qué temía, qué amaba) y desde fuera (qué temían o amaban en ella). Sontag fue “un complemento de su peinado”, dice Moser, y se da el trabajo de conversar hasta con el peluquero que dejó el famoso mechón al teñirla cuando el tratamiento para su primer cáncer la encaneció totalmente.

por Patricio Tapia I 13 Abril 2021

Entre los muchos proyectos o ideas que nunca llegó a realizar, Susan Sontag alguna vez pensó escribir un libro sobre el cuerpo. Sería, anotó en sus diarios, algo así como un intrincado desnudamiento rastreando cada hueso, músculo y órgano. No era una idea tan extraña, pues la corporalidad fue un interés constante: escribió sobre el sufrimiento físico, la pasión sexual, la enfermedad crónica, la tortura. Pero el cuerpo (especialmente el suyo) fue también motivo de incomodidad e incluso angustia: había en ella, anotó más de alguna vez, una infelicidad por no poder mediar la experiencia de los sentidos y la reflexión. “Siempre me ha gustado fingir que mi cuerpo no está ahí”, escribió. Toda su vida, su falta de atención a mínimos cuidados personales (no bañarse, no saber que le iba a llegar la regla, no dormir), sumió en la perplejidad a quienes la trataban.

¿Cómo habría sido ese libro?, ¿qué habría escrito sobre las piernas o la cabeza? Sontag confesó que sus piernas le avergonzaban y que creía tener una gran cabeza reflexiva. Si no fue famosa por aquellas, sí lo fue por su inteligencia. Al principio, generaba curiosidad lo que tenía dentro de ella (ideas que bullían y luego se derramaban en ensayos), pero pronto también importó el exterior, célebremente la raya blanca en su cabellera negra, con algo de cinematográfica novia de Frankenstein.

Ahora podemos mirar su cabeza desde dentro —qué pensaba, qué temía, qué amaba— y desde fuera —qué pensaban otros de ella, qué temían o amaban en ella— gracias a la acuciosa labor de su biógrafo, Benjamin Moser, quien ha tenido acceso a sus archivos y no solo a la parte pública, sino también a la que permanece con reserva hasta el 2054, abriendo una ventana dentro de su cráneo, sin dejar de observarlo desde fuera. Sontag fue “un complemento de su peinado”, dice Moser, y se da el trabajo de conversar con el peluquero que dejó el famoso mechón al teñirla cuando el tratamiento para su primer cáncer la encaneció totalmente. Ahora, no solo de su cabeza se ocupa Moser. Le ha tomado siete años, cerca de 600 personas entrevistadas y más de 800 páginas, realizar este acabado retrato de una de las figuras icónicas de la cultura estadounidense y mundial del siglo XX.

Juego de máscaras

No es exagerado llamar “ícono” a Sontag. Aunque cuando escribió sobre la fotografía protestó contra la superficialidad en el uso de las imágenes, ella misma llegó a ser una, y estuvo dispuesta a venderla como un producto: el año 2000 permitió que Annie Leibovitz, su pareja de entonces, la fotografiara para un anuncio de vodka Absolut.

‘Cuanto más personal era el tema, más enérgicamente ella se esforzaba por reformularlo intelectualmente’, dice Moser. Sontag habría procurado mantener su vida íntima casi totalmente fuera de sus escritos: en La enfermedad como metáfora escribió sobre el cáncer sin revelar su propia experiencia cancerosa; en El sida y sus metáforas, escribió sobre la homosexualidad sin revelar la suya.

Pero tan crucial como la imagen es la autoimagen. Una y otra las moldeó Sontag con inflexible voluntad, como una metamorfosis de sí misma. Eso la obsesionaba: “Solo me interesan las personas que participan en un proyecto de autotransformación”, escribió. La suya comenzó temprano: luego de la muerte de su padre cuando tenía cinco años, una infancia solitaria y una madre alcohólica, a los 11, la tímida y enfermiza Sue Rosenblatt tornó en Susan Sontag, tras el nuevo matrimonio materno. De ahí en adelante, se forjó con materiales que no siempre dominó del todo: su inteligencia, su sexualidad, su ambición, su prestigio, sus relaciones sociales, sus libros.

Decía el escritor Philip Lopate, quien la conoció más tarde, que una de las cosas que le fascinaba de Sontag era que adoptaba una máscara tras otra —la crítica de arte, la polemista política, la novelista, la corresponsal de guerra— para expresar las variantes de su personalidad, pero insistiendo siempre en una rígida división entre su vida y su obra, aunque inevitablemente sus escritos terminaban siendo una forma de autoconocimiento, autosanación e incluso autoconsuelo.

Benjamin Moser también supone que vida y obra no pueden separarse. Las entremezcla inteligente y, por lo general, convincentemente, aunque quizá exagera en la consideración biográfica de su obra. Es común criticar la ficción de Sontag; Moser la celebra y suele leerla en clave biográfica, desde sus novelas tempranas y experimentales hasta las tardías y superventas, percibiendo incluso falta de sinceridad (una de sus acusaciones reiteradas) en el cuento “Peregrinación”, porque la visita juvenil de la autora a Thomas Mann de sus diarios no coincide del todo con el relato publicado, percibiendo un drama disimulado de su sexualidad, otra de sus recurrencias interpretativas.

Antes de cumplir los 18 tuvo relaciones sexuales con 36 personas, hombre y mujeres. Lo sabemos porque escribió una lista, presagio tanto de la promiscuidad de las próximas décadas, como del carácter finalmente cerebral de sus relaciones: Moser refiere que estas aventuras sexuales eran un intento de enseñarse a sí misma la heterosexualidad, lo que nunca logró. El reproche más constante del biógrafo es que Sontag ocultó su homosexualidad.

Al vincular estrechamente las preocupaciones teóricas o narrativas de Sontag con su vida personal, él cree exponer lo que ella quería oscurecer. “Cuanto más personal era el tema, más enérgicamente ella se esforzaba por reformularlo intelectualmente”, dice Moser. Sontag habría procurado mantener su vida íntima casi totalmente fuera de sus escritos: en La enfermedad como metáfora escribió sobre el cáncer sin revelar su propia experiencia cancerosa; en El sida y sus metáforas, escribió sobre la homosexualidad sin revelar la suya.

Celebridad, cerebralidad

En el derrotero intelectual de Sontag, Moser rastrea a una niña brillantemente precoz: aprendió a leer a los tres años, tras una secundaria retraída, ingresó a la universidad a los 15 (se trasladó a Chicago porque encontró mundano Berkeley). Se casó a los 17 con uno de sus profesores, el sociólogo Philip Rieff, dando luego a luz a un hijo y un libro (Moser afirma que fue ella la autora del libro más famoso de Rieff: Freud, la mente de un moralista, 1959). Marchó a Harvard y a la filosofía. Morton White la trató entonces y sostuvo (A Philosopher’s Story, 1999) que si ella hubiera continuado en sus estudios filosóficos, habría tenido la misma prominencia que en la crítica. Fue becada a Oxford, Inglaterra, donde quedó impresionada por Hart y Austin (no por Berlin), pasó mucho frío (pijamas debajo de la ropa) y finalmente decidió marcharse a París. En Francia conoció intelectuales, leyó filosofía y literatura, fue mucho al cine. Después de un año, regresó a los Estados Unidos para divorciarse y luchar por su hijo. También se internó en la escena intelectual de Nueva York y se ganó el respeto con su primera colección de ensayos, Contra la interpretación (1966).

Es cierto que gozaba de cierta fama incluso antes del libro, por su célebre artículo “Notas sobre lo camp”, un concepto mezcla de esteticismo e ironía y el sobrentendido de su uso en las culturas homosexuales. En parte, ese interés cultural tenía que ver con su sexualidad. En sus diarios, alrededor de los 14 años se dice lesbiana; a los 16, tuvo su primera aventura lésbica y se consideró “renacida”. Antes de cumplir los 18 tuvo relaciones sexuales con 36 personas, hombre y mujeres. Lo sabemos porque escribió una lista, presagio tanto de la promiscuidad de las próximas décadas, como del carácter finalmente cerebral de sus relaciones: Moser refiere que estas aventuras sexuales eran un intento de enseñarse a sí misma la heterosexualidad, lo que nunca logró. El reproche más constante del biógrafo es que Sontag ocultó su homosexualidad.

Como fuere, su presencia y prestigio fue creciendo, lo que era inusual: que alguien pudiera escribir sobre películas de ciencia ficción o lo “camp” y aún así ser tomado en serio intelectualmente. ¿Por qué y cómo se hizo crecientemente famosa y cómo logró mantener esa fama? Sontag disfrutaba del éxito, pero también trabajaba muchísimo, esforzándose por dormir menos: descubrió las anfetaminas como expediente laboral. Su triunfo se debió en diversas proporciones a su agudeza, su originalidad, su laboriosidad y su carisma. También tuvo algo de suerte: en 1962, conoció a Roger Straus, el rico editor de Farrar Straus & Giroux (FSG), quien posibilitó su carrera; y en febrero de 1963 nació, como respuesta a una huelga, The New York Review of Books, baluarte de la intelectualidad radical neoyorquina, que junto con FSG, sería la base sobre la que cimentó su fama. También pudo influir en su ascendiente que, en una época de gran agitación social, ella dio un giro hacia posturas políticamente comprometidas, que incluyeron desde Vietnam hasta la guerra de los Balcanes o la invasión de Irak.

Susan Sontag y su hijo David Rieff.

Quizá su mayor logro fue mantener abierto el ensayismo, desligando la igualación del trabajo intelectual con el académico, presentando mezclas desafiantes de ideas y artes. Si en Contra la interpretación hay escritos sobre cultura popular y de vanguardia, en Estilos radicales (1969) incluyó artículos sobre Vietnam, Cioran o pornografía (literaria) y en Bajo el signo de Saturno (1980), ensayos sobre Walter Benjamin, Barthes o cierta estética fascista. Su libro Sobre la fotografía (1977) se convirtió en uno de aquellos que hacen escuela. En el breve La enfermedad como metáfora (1978) examinaba cómo se hablaba, o no se hablaba, del cáncer, quitándole su aura maligna; intentó hacer lo mismo con el sida, en 1989. Sus novelas El amante del volcán (1992) y En América (1999), a diferencia de las primeras, le dieron premios y lectores.

Tan apasionada en sus rechazos (estuvo contra: la interpretación, la metáfora, la fotografía, el psicologismo) como en sus predilecciones, el poder de su entusiasmo la convirtió en “la difusora más autorizada del mundo”, según Moser. Su admiración por una obra o autor podía sacarlos de la oscuridad y colocarlos bajo los reflectores del estrellato. Así lo hizo, en Estados Unidos, con Canetti, Sebald, Leonid Tsypkin, Danilo Kiš o Bolaño, entre otros. Pero sus amores no solo fueron de índole intelectual.

Amores

Quienes la conocieron joven, la describen muy insegura, lejos de la figura imponente posterior. Aunque desde su divorcio insistió en la necesidad de mantener independencia emocional, también se mostraba aterrorizada ante la soledad: alguna vez le dijo a un amigo que prefería vivir con cualquier persona elegida al azar en un restaurante chino que vivir sola.

Para escapar de la soledad, buscó el amor. Sus relaciones fueron mayormente femeninas. Una de sus primeras amantes (años 50), Harriet Sohmers, fue una aproximación a la cultura vanguardista y una de las razones de viajar a París, donde inició el tortuoso romance con la dramaturga María Irene Fornés (ya en los 60), siempre en relativo secreto. Tres décadas después, la relación con la fotógrafa Annie Leibovitz siguió siendo oculta, insistía en que solo eran amigas.

Quizá su mayor logro fue mantener abierto el ensayismo, desligando la igualación del trabajo intelectual con el académico, presentando mezclas desafiantes de ideas y artes. Si en Contra la interpretación hay escritos sobre cultura popular y de vanguardia, en Estilos radicales (1969) incluyó artículos sobre Vietnam, Cioran o pornografía (literaria).

Esa historia de amor, la más larga de su vida, sería profundamente asimétrica. Leibovitz, enriquecida por su trabajo y asignaciones comerciales, fue su benefactora, le ofreció comodidades y subsidios: el uso de limusinas y vuelos de primera clase, contrató a un chef para que le cocinara y le compró un departamento en París. Un contador estimó que en sus 15 años juntas, Leibovitz gastó alrededor de ocho millones de dólares en Sontag. A cambio, Sontag negó enérgicamente que fueran pareja y se acostumbró a llamarla estúpida o a reprenderle sus vacíos culturales en público. Moser percibe este desequilibrio en toda la vida amorosa de Sontag: la alternancia entre el deseo de dominar y la necesidad de sufrir. Según él, sería recurrente en sus relaciones románticas el desprecio: ya como despreciada (apasionada por mujeres que la trataron cruelmente) o despreciadora, tratando cruelmente a quienes la amaban. Así, puede verse un patrón: Fornés (desdeñosa), Eva Kollisch (desdeñada), Carlotta del Pezzo (desdeñosa), Nicole Stéphane (desdeñada), Lucinda Childs (desdeñosa), Leibovitz (desdeñada)…

Cuando Sontag empezó a moverse en círculos de lesbianismo exclusivo europeo de herederas y artistas, conoció, en 1969, a Carlotta del Pezzo, duquesa de Caianello, surgiendo una pasión cuyo fin derrumbó a Sontag (unido al suicidio de su amiga Susan Taubes). En las altas esferas del cine —Sontag fue cinéfila y cineasta— conoció a la heredera Rothschild Nicole Stéphane, quien la cuidó con una solicitud que nunca antes tuvo; por el cine conoció a la bailarina y coreógrafa Lucinda Childs, otra de sus pasiones más intensas. A Leibovitz la conoció en 1989, cuando necesitaba fotos para un libro.

Su debilidad por someterse a “superiores” quizá explique algunas de sus relaciones con hombres “poderosos” o famosos, que alimentan el necesario y siempre bienvenido apartado de chismes del libro: sus aventuras con el pintor Jasper Johns o el actor Warren Beatty; su amorío (de al menos una noche) con el político Robert Kennedy. Otros romances masculinos: en Oxford, el más tarde destacado político inglés Bernard Donoughue; el consejero político Richard Goodwin (“la persona más fea con la que me he acostado”); también se acostó con su editor, Roger Straus y con Jacob Taubes, el heterodoxo erudito de la teología política, quien era el esposo de su mejor amiga. Probablemente los hombres que más la marcaron fueron el artista homosexual Paul Thek —le dedicó Contra la interpretación— y el poeta ruso Joseph Brodsky, exiliado a Estados Unidos: se enamoró al conocerlo, quizá por la arrogancia a veces cruel de Brodsky.

El poder de su entusiasmo la convirtió en ‘la difusora más autorizada del mundo’, según Moser. Su admiración por una obra o autor podía sacarlos de la oscuridad y colocarlos bajo los reflectores del estrellato. Así lo hizo, en Estados Unidos, con Canetti, Sebald, Leonid Tsypkin, Danilo Kiš o Bolaño, entre otros. Pero sus amores no solo fueron de índole intelectual.

Tal vez su mayor amor fue el maternal: David Rieff, su hijo, con quien mantendría una relación tirante, nació cuando ella tenía 19 años. Como madre incurrió en las mismas distancias que sufrió como hija; si ella casi no veía a su madre, su hijo podría reprocharle lo mismo: siendo muy pequeño, ella se marchó a estudiar a Europa. Más tarde, solía dejarlo durmiendo para salir o al cuidado de amigos; adulto, lo impuso como su editor en FSG, tensionando más su ya tensa relación; cuando él tuvo una amenaza de cáncer, ella se fue de viaje a Italia. Con todo, la cuestión no es sencilla, apunta Moser. Sontag era descuidada con su hijo, pero también estaba obsesionada con él.

Los prismas de la fama

En los 80 era tal la fama de Sontag que Woody Allen la incluyó en su falso documental Zelig (1983): ella en Venecia, ofreciendo comentarios sobre ese “camaleón humano” que aparecía en todas partes y se transformaba en cualquier cosa.

También ella camaleónica, firme convencida de la transformación personal, no temió contradecirse. En una entrevista (no mencionada por Moser), Wendy Lesser (Threepenny Review, 1981) le preguntó por los desacuerdos consigo misma; respondió que la aliviaba poder decir siempre algo más. “En realidad no es un desacuerdo, es más como girar un prisma para ver algo desde otro punto de vista”.

Esos prismas pudieron aplicarse a su compromiso político. Con Vietnam, la políticamente indiferente Sontag, tomó posturas izquierdistas (como los círculos en que se movía). Del fuerte procomunismo en los 60 y parte de los 70, pasó (quizá por Brodsky) a alejarse de ese entusiasmo y defender e incluso refugiar a disidentes del comunismo, llamándolo “fascismo con rostro humano”, olvidando sus jactancias previas. Se convirtió en una voz “liberal”, atacando ecuménicamente a radicales de derecha e izquierda, defendiendo causas como la libertad de expresión y la oposición al fanatismo.

Otros cambios fueron menos amplios, pero más indicativos de su carácter. Así, sobre la cineasta favorita de Hitler, Leni Riefenstahl, a quien en los 60 había defendido (“Sobre el estilo”, en Contra la interpretación) y que demolió en 1975 (“Fascinante fascismo”, en Bajo el signo de Saturno). Este artículo la llevó a un debate sobre feminismo con la poeta y activista lesbiana Adrienne Rich, quien la acusó de no integrar el feminismo a sus obras. Sontag respondió que existían otros objetivos e identidades. La polémica terminó al parecer ardorosamente en la cama (algo que Moser no menciona, sí la reciente biografía de Rich de Hilary Holladay).

Si su compromiso no llegó a que se declarase homosexual durante la crisis del sida (y los activistas homosexuales no entendieron por qué elegía ocultarse), algo similar le reprocharon las feministas. No pudo ser miedo: elegida presidenta del PEN Club estadounidense, enfrentó la fatwa contra Salman Rushdie valerosamente.

Si su compromiso no llegó a que se declarase homosexual durante la crisis del sida (y los activistas homosexuales no entendieron por qué elegía ocultarse), algo similar le reprocharon las feministas. No pudo ser miedo: elegida presidenta del PEN Club estadounidense, enfrentó la fatwa contra Salman Rushdie valerosamente, como lo hizo con una de sus causas más importantes: cuando Yugoslavia comenzó a desmoronarse, y las divisiones se convirtieron en guerra, ella viajó en 1993, la primera de sus 11 visitas; dirigió Esperando a Godot, de Beckett en una ciudad sitiada. Pudo ser testigo de un interés constante en su vida: las formas en que se inflige y representa el dolor. Durante los años del asedio, la vida de Sontag fue inseparable de Bosnia y siguió estándola, incluso de manera algo cómica, como cuando recordó (según Terry Castle) cómo eludía disparos de francotiradores en medio de tiendas exclusivas de California.

En 2001, el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, lo vio desde un hotel en Berlín; se opuso a que se viera el apoyo al gobierno estadounidense como un deber patriótico. Dos años después, una fotografía con soldados estadounidenses torturando presos en Irak, la impulsó a escribir una última vez sobre el dolor de los demás, dolor que ella misma fue capaz de causar en sus cercanos.

El dolor de los demás y el propio

La relación conflictiva con la fama fue cada vez mayor. La suya crecería a expensas de su vida privada. Entre 1980 y 1992 produciría solo un libro breve: empezó y abandonó varios; se deprimió tanto que consideró el suicidio. Antes de conocer a Leibovitz, la ansiedad por el dinero la llevó a tener un agente (Wylie), lo que hirió a Roger Straus, quien había publicado todos sus poco rentables libros y pagado anticipos por libros que nunca escribió. Como su fama, creció su presencia prácticamente despótica en la escena cultural neoyorquina. Si había sido insensible y egoísta, su trato (o maltrato) alcanzaría entonces proporciones legendarias. Cada vez más insultante, muchos amigos la abandonaron.

Causó dolor a otros y soportó el propio. Convencida de los poderes de la voluntad, siempre ignoró los mensajes del cuerpo. Si en 1975 le descubrieron un cáncer mamario que significó cirugía invasiva, varias operaciones y años de quimioterapia (sus amigos adinerados recaudaron fondos), para la reaparición del cáncer en 1988 como sarcoma uterino, el tratamiento fue una histerectomía seguida de radiación y bombardeo químico. En 2003 se le diagnosticó cáncer de sangre: decidió un doloroso trasplante de médula ósea, que fracasó. Mientras se estaba muriendo, Leibovitz documentaba su agonía en una serie de fotografías que causaron escándalo. Sus últimos dos días de vida solo mencionó a tres personas: su madre, Brodsky y su hijo. Murió en diciembre de 2004. Su hijo pensó que su cuerpo —aquel motivo de angustia y de reflexión— podía ser enterrado en Sarajevo, pero decidió hacerlo en París.

Sontag. Vida y obra, Benjamin Moser, Anagrama, 2020, 825 páginas, $18.200.