La construcción de los europeos

En Los europeos: tres vidas y el nacimiento de la cultura europea, Orlando Figes despliega su característico genio narrativo para desarrollar una tesis enfocada en los extraordinarios avances tecnológicos decimonónicos, particularmente la vertiginosa expansión del ferrocarril, como catalizadores de una civilización colectiva. Y lo hace siguiendo la larga, compleja e íntima relación entre el novelista ruso Iván Turguénev, la mezzosoprano española Pauline García y su marido francés, Louis Viardot.

por Felipe Edwards del Río I 23 Octubre 2020

El sueño de fundir los cientos de pueblos europeos en un crisol de principios políticos, económicos y culturales comunes, y al mismo tiempo, respetar aspectos de su diversidad, ha inspirado a gobernantes de toda índole, desde Julio César hasta Napoleón, sin olvidar por supuesto a Carlomagno. En años recientes la viabilidad de la Unión Europea se ha visto amenazada por el Brexit, por un sistema financiero debilitado desde la crisis económica del 2008 y por principios democráticos violados por gobiernos antiliberales en Hungría y Polonia. En ese contexto, no debe sorprender que la antigua aspiración cosmopolita sea defendida por un decidido internacionalista, como es el historiador británico, especialista en Rusia de los siglos XIX y XX, Orlando Figes.

En Los europeos: tres vidas y el nacimiento de la cultura europea, Figes despliega su característico genio narrativo al desarrollar una tesis enfocada en los extraordinarios avances tecnológicos decimonónicos, particularmente la vertiginosa expansión del ferrocarril, como catalizadores de una civilización colectiva. Y lo hace siguiendo la larga, compleja e íntima relación entre el novelista ruso Iván Turguénev, la mezzosoprano española Pauline García y su marido francés, el empresario de música, escritor, crítico y coleccionista de arte, Louis Viardot. Figes cautiva al lector con esa mezcla de biografía y ensayo, algo que ya hizo en La tragedia de un pueblo (1996), su historia de la Revolución rusa celebrada por especialistas tan diversos como Robert Conquest y Eric Hobsbawm. Como señaló este último sobre Figes, “pocos historiadores tienen el coraje para atacar los grandes temas, y menos aún la comprensión para triunfar”.

Estábamos acostumbrados a volar miles de kilómetros en pocas horas, al menos hasta febrero último. Pero incluso con la pérdida repentina de esa movilidad, se requiere de un esfuerzo de imaginación considerable para comprender el impacto que provocó el invento y la rápida propagación del ferrocarril en Europa.

***

Figes introduce el libro con la inauguración de la línea férrea entre París y Bruselas en 1846, que unió a Francia, los Países Bajos, Gran Bretaña (vía Ostende o Dunkerque) y tierras de habla germana. Fue un notable acontecimiento social. Entre los 1.500 pasajeros invitados al viaje inicial, repartidos en tres trenes de 20 carros abiertos, estaban los duques de Nemours y de Montpensier (hijos del rey de Francia), el barón James de Rothschild, financista de la empresa y anfitrión, y diversas celebridades, como Alejandro Dumas (padre), Victor Hugo y Jean-Auguste-Dominique Ingres. Cruzaron los 330 kilómetros entre las capitales en solo 12 horas, un cuarto del tiempo que tardaban los coches y caballos más veloces. Sería equivalente a que de pronto los autos viajaran en carreteras a casi 500 kilómetros por hora.

Desde su comienzo los trenes fueron percibidos como instrumentos unificadores, pero siempre bajo la sombra de un persistente chovinismo nacionalista. Figes hace notar que la prensa gala celebró la línea a Bruselas como el principio de una homogeneización del continente bajo el dominio cultural francés. Lejos de aprovechar la oportunidad de aprender a través del intercambio con otros pueblos, la comisión que aprobó la construcción consideró que su beneficio sería el de invitar a extranjeros a conocer la gloria de sus artes e instituciones, la forma más segura de “mantener la buena opinión de nuestra nación en Europa”, escribe Figes.

Junto con multiplicar el comercio internacional, la febril expansión de ferrocarriles permitió el transporte a todos los centros urbanos del continente de orquestas, coros, compañías de teatro y de ópera, así como exhibiciones de obras de arte y escritores en giras de lecturas públicas. Un nivel de intercambio cultural impensable en la época de los carruajes.

Junto con multiplicar el comercio internacional, una febril expansión de ferrocarriles en las próximas dos décadas permitió el transporte a todos los centros urbanos del continente de orquestas, coros, compañías de teatro y de ópera, así como exhibiciones de obras de arte y escritores en giras de lecturas públicas. Se generó un nivel de intercambio cultural impensable en la época de los carruajes. Figes lo sintetiza: “El ferrocarril fue el símbolo del progreso industrial y modernidad. Definió la ‘edad moderna’ y consignó transporte a caballo al ‘mundo viejo’”.

***

Los protagonistas de Figes desarrollaron carreras brillantes, potenciadas en gran medida por la nueva facilidad para viajar. Ferrocarriles, junto al invento del telégrafo, las prensas rotativas, la litografía y la eventual protección legal de los derechos de autor, abrieron mercados internacionales y nuevas audiencias para sus obras.

Nacido en 1800 en Dijon, Louis Viardot fue un entusiasta de la ópera desde sus días de universitario. Quedó trastornado por la actuación de Manuel García, padre de Pauline, en el rol de Don Giovanni de Mozart, en 1819. Lo inspiró un interés por la literatura y el arte de España, que luego profundizó durante dos años en Sevilla, cuando formaba parte de un destacamento del ejército francés. Periodista radical republicano, coleccionista de arte, escritor de las primeras guías de museos, se ganó un lugar en el círculo de intelectuales de París. Fue nombrado director del Théâtre Italien, donde contrató a Pauline para su triunfal debut parisino.

A los 18 años, Pauline se casó con Viardot, a pesar de que tenían una diferencia de edad de 21 años. La novelista George Sand, confidente de Viardot, vio en Pauline la encarnación de su ideal feminista de libertad artística y autonomía. El matrimonio convirtió su hogar en un salón que atraía a los más destacados artistas, músicos y escritores del continente, con la participación habitual de Delacroix, Corot, Rossini, Liszt, Berlioz, Saint-Saëns, Sand, Herzen y Dickens.

La voz de Pauline ostentaba una fuerza y rango extraordinarios, a la que sumaba un estilo de actuación natural, sin gestos histriónicos, que la transformaron en la más admirada estrella de ópera de su generación. Clara Schumann declaró: “Jamás he escuchado una voz de mujer como la de ella”. Por Viardot, Pauline sentía afecto y admiración, pero no pasión. Louis, en tanto, la amaba profundamente y le otorgó plena licencia para ejercer su carrera lírica y también cultivar una serie de relaciones sentimentales acordes con lo que Pauline denominó su “carácter sureño y demostrativo”.

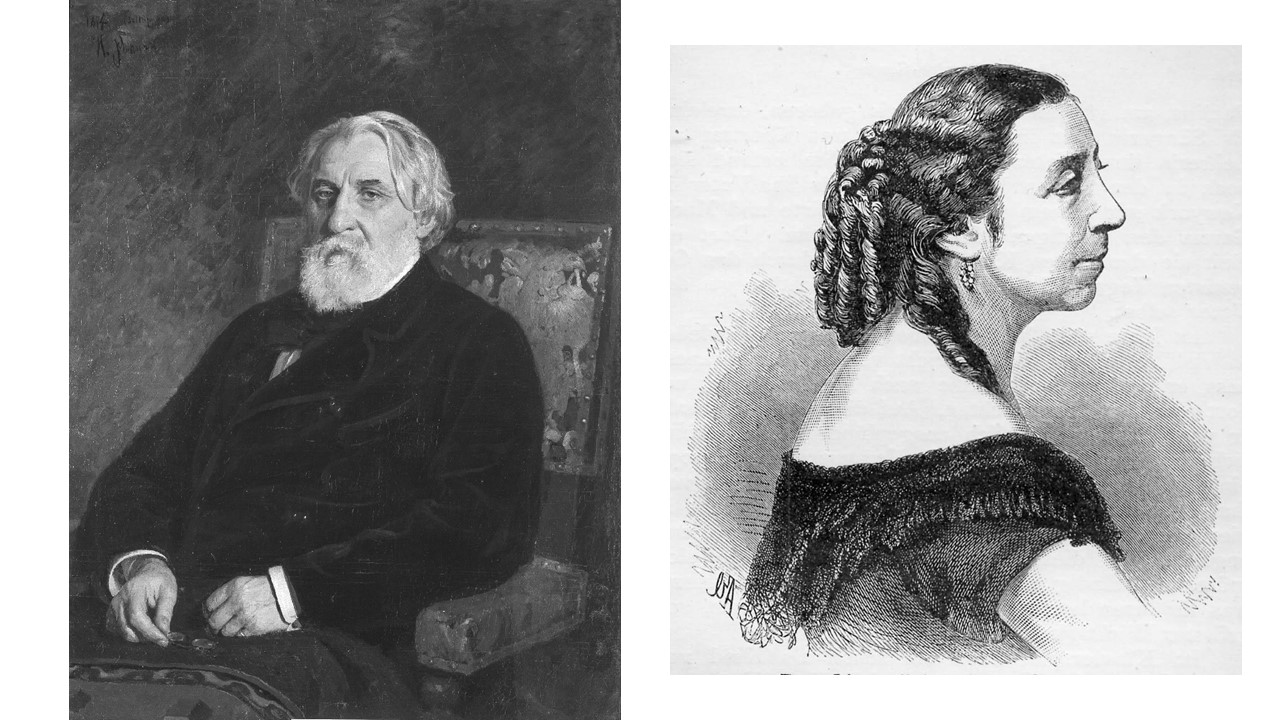

Iván Turguénev y Pauline García.

En 1843, los Viardot viajaron a San Petersburgo, odisea aún del “viejo mundo” que tardaba un mínimo de 16 días, con cientos de kilómetros en carros de caballo por los accidentados y barrosos caminos de Rusia. La audiencia del Teatro Bolshói, en medio de un frenesí por la ópera italiana, enardecida por el debut de Pauline en el rol de Rosina, de El barbero de Sevilla, la aplaudió de pie por una hora. Entre esta se encontraba un aristócrata que asistiría a cada una de sus actuaciones. Invitó a cazar a Louis y, unos días después, conoció a Pauline. A ella no le interesó mayormente y recordó que le fue presentado como un joven terrateniente ruso, buen cazador y mal poeta. Por cierto, Iván Turguénev, de 25 años, era hijo de una viuda dueña de varias haciendas con cinco mil siervos, estricta y controladora de su familia y tirana hacia sus dependientes. La crueldad de su madre moldeó la disposición liberal de Turguénev en la política y un deseo permanente de cariño femenino. Estudió filosofía en la Universidad de Berlín, experiencia que lo convenció de que Europa constituía la fuente del progreso moral y liberal para el mundo, y ahí encontró su vocación de escritor. Se enamoró de Pauline en su primer encuentro con ella y dos años después siguió a los Viardot a París. Ellos lo invitaron a veranear a Courtavenel, un castillo del siglo XVI que compraron con los honorarios de sus giras por Rusia. Ahí Pauline comenzó a expresar su creciente afecto hacia Turguénev.

Entre la intelligentsia rusa debatían occidentalistas, como Turguénev, contra eslavófilos, sobre si Rusia debía ser parte de Europa o seguir sus propias tradiciones locales. Es un conflicto que Orlando Figes exploró extensamente en El baile de Natacha (2002), su historia cultural de Rusia. En él, critica a Rainer Maria Rilke, Thomas Mann y Virginia Woolf, quienes creyeron en lo que Figes estima un mito, la existencia de una “alma rusa”, completamente autónoma y autóctona. Afirma que todos los grandes artistas rusos del siglo XIX “también eran europeos, y las dos identidades estaban entrelazadas, mutuamente dependientes en diversas formas”.

Esa descripción retrata fielmente a Turguénev, quien pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia y Alemania, con los Viardot o como vecino de ellos. Memorias de un cazador (1852), considerada la más “rusa” de sus obras y donde describe con detalle casi fotográfico los campos de sus ancestros y la vida de sus siervos, fue escrita en Courtavenel e inspirada por las novelas pastorales de George Sand. Ese libro estableció la fama de Turguénev en todo el continente (cuando falleció, los alemanes lo consideraban un autor casi germano), reputación que empleó para promover textos de Pushkin, Lérmontov y Gógol, traducidos al francés por él y Viardot. De la misma forma, Pauline posteriormente impulsaría la música de Músorgski, Rimsky-Kórsakov y Tchaikovsky. Con sus contactos internacionales, el trío formado por Pauline, Iván y Louis cristalizaba la integración cultural del continente.

***

La apertura de cada país a corrientes artísticas extranjeras avivó reacciones nacionalistas latentes durante las últimas tres décadas del siglo XIX. El estilo cosmopolita de Turguénev fue opacado por lo más primitivo, existencial y exótico de Dostoievski y Tolstói. No tenía que ser así. Figes sostiene, en forma convincente, que las artes, más que la religión o los ideales políticos, conllevan una capacidad de unir a los pueblos de todo el continente sin pérdida de sus respectivas nacionalidades. Solo requiere, dice, la apertura de cada país, el “reconocimiento de que cualquier cultura nacional es producto de un diálogo constante a través de fronteras políticas y de la asimilación de tradiciones artísticas diversas, dentro de un mundo europeo más amplio”. La alternativa, plantea Figes, puede ser catastrófica.

Figes sostiene, en forma convincente, que las artes, más que la religión o los ideales políticos, conllevan una capacidad de unir a los pueblos de todo el continente sin pérdida de sus respectivas nacionalidades. Solo requiere, dice, la apertura de cada país, el ‘reconocimiento de que cualquier cultura nacional es producto de un diálogo constante a través de fronteras políticas y de la asimilación de tradiciones artísticas diversas, dentro de un mundo europeo más amplio’.

En 1900, 10 años antes del fallecimiento de Pauline, se leían los mismos libros en todo el continente, reproducían imágenes de los mismos cuadros, escuchaban las mismas canciones populares en los hogares y óperas en los teatros, pero ya había comenzado un conflicto de poderes y una carrera armamentista que culminarían con los disparos de cañones de agosto de 1914 y la invasión de Polonia de 1939.

Hoy, Europa enfrenta una amenaza menos apocalíptica. La Unión Europea parece haber dejado atrás la competencia económica y conflictos territoriales que provocaron tres guerras entre Alemania y Francia en menos de 70 años. Incluso el expansionista Vladimir Putin, pese a modernizar la capacidad militar de Rusia e invadir parte de Ucrania, no da señales de estar dispuesto a arriesgar un conflicto directo contra las fuerzas de la OTAN.

Tendencias nacionalistas y xenófobas han estado presentes siempre en el Viejo Continente, como en el nuestro y en Asia. Una parte de nuestra naturaleza humana está programada para ver al mundo en términos tribales, “nosotros” contra “ellos”. En 1863, los Viardot y Turguénev se mudaron de París a Baden–Baden, el spa germano con una activa vida cultural, en parte por el autoritarismo de Napoleón III. Eventualmente, la guerra franco–prusiana de 1870–71, un desastre para toda la comunidad artística y cosmopolita de Baden por el creciente nacionalismo germano, los trasladó a Inglaterra. Mientras escribía Los europeos, el alejamiento del Reino Unido de la UE engendró una reacción similar en Orlando Figes, quien adquirió la nacionalidad alemana en 2017 porque, explicó, no quería ser un británico del Brexit.

Pero la cultura paneuropea, y ahora global, sigue presente. Libros del noruego Karl Ove Knausgaard se leen por todo el continente y el mundo, tal como los de Haruki Murakami y Roberto Bolaño. El intercambio cultural iniciado gracias a los cambios tecnológicos del siglo XIX descritos por Figes está más vigente que nunca, intensificado por la revolución digital de las últimas tres décadas. El principio se extiende más allá del arte, a las ciencias naturales y sociales.

Resulta difícil argumentar contra la opinión de Sir Kenneth Clark, quien postulaba que todos los grandes avances de la civilización han ocurrido durante períodos de internacionalismo, cuando las personas, sus ideas y creaciones circulaban libremente entre las naciones. En medio del chovinismo expresado por Boris Johnson, Donald Trump y Jair Bolsonaro, sospecho que debido al nivel de conexión que nos otorga internet, podríamos estar en medio de otro momento de inusitado desarrollo cultural y científico. El progreso no es siempre evidente para quienes se benefician de él.

Los europeos. Tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita, Orlando Figes, Taurus, 2020, 672 páginas, $40.000.