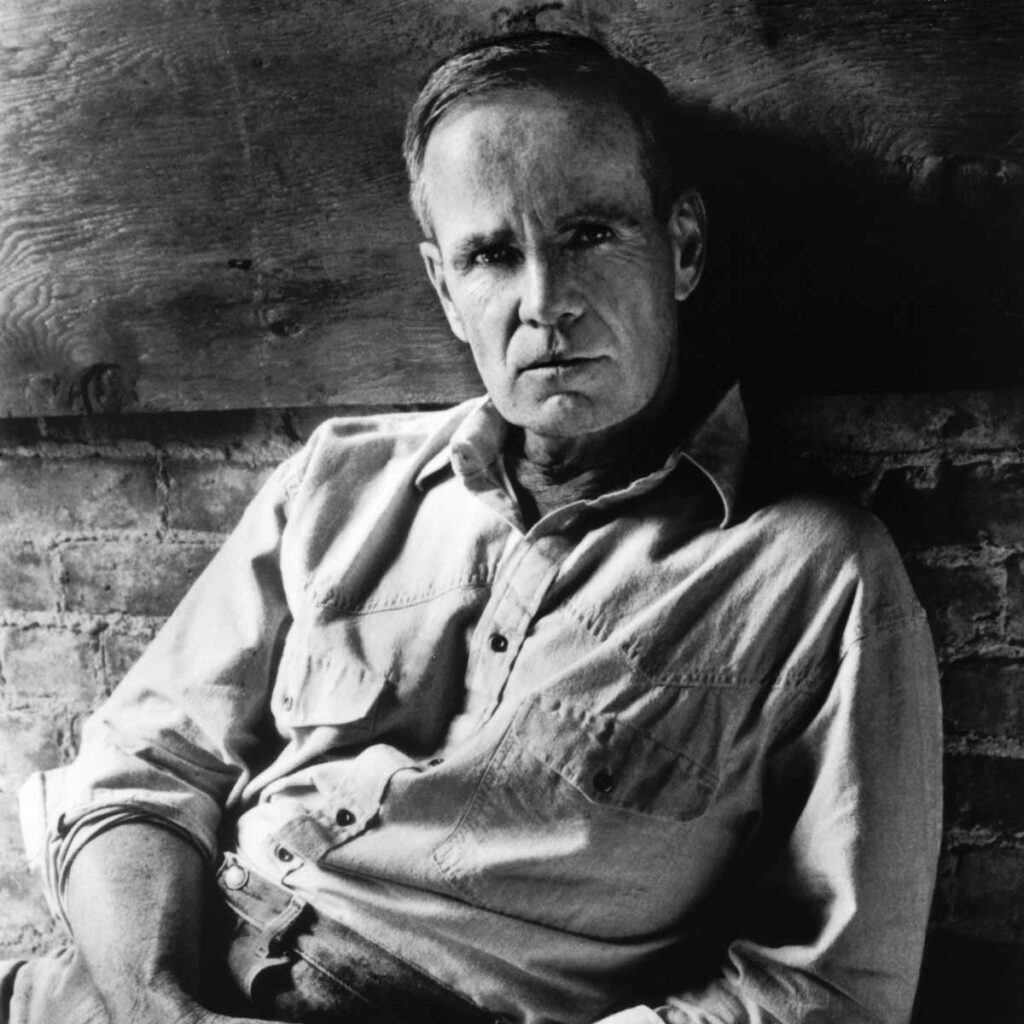

Cormac McCarthy (1933-2023): el tesoro del condado Comanche

La narradora estadounidense discutió en forma admirable la obra de su contemporáneo, fallecido el año pasado, a los 90 años. Lo considera el mayor escritor de violencia y no escatimó elogios para novelas como Hijo de Dios y Todos los hermosos caballos, pero fue dura con No es país para viejos o la que para muchos es la mayor creación de McCarthy: Meridiano de sangre. En este texto, excepcional por su generosidad, rigor y cantidad de matices, plantea que esta última novela posee una crueldad gratuita y personajes estereotipados, algo por completo diferente a lo que se aprecia en los libros de la Trilogía de la frontera, que celebran la hermandad, la lealtad y a esos hombres cuya vida está ligada a los animales en un ambiente duro y peligroso.

por Joyce Carol Oates I 11 Abril 2024

“Si Dios pretendiera interferir en la degeneración del género humano, ¿no lo habría hecho ya?”.

Meridiano de sangre

1.

La enigmática observación de Pascal en los Pensées, “la vida es un sueño un poco menos inconstante”, sería un epígrafe adecuado para las novelas de Cormac McCarthy, las que se desarrollan con la agotadora intensidad de los sueños afiebrados. Desde los densos paisajes faulknerianos de su inicial obra de ficción sobre el este de Tennessee hasta el monumental Grand Guignol de Meridiano de sangre, desde las baladas en prosa de la Trilogía de la frontera hasta la novela policial de apretada trama de No es país para viejos, la ficción de McCarthy se ha caracterizado por búsquedas compulsivas y condenadas, ritos sádicos de masculinidad, un frenesí de movimiento perpetuo —a pie, a caballo, en automóviles y camionetas—. Nadie malentendería los mundos de Cormac McCarthy como “reales”, salvo en la forma en que los sueños febriles son “reales”, un resplandor sublime y destilado sobre la condición humana.

Nacido en Providence, Rhode Island, en 1933, Cormac McCarthy fue llevado a vivir al este de Tennessee a la edad de cuatro años y de allí se mudó a El Paso, Texas, en 1974. Según cuenta él mismo, asistió a la Universidad de Tennessee en 1952 y se le pidió que no regresara, porque sus calificaciones eran muy bajas. Posteriormente vagó por el país, trabajó en empleos ocasionales, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante cuatro años, de los cuales dos los pasó en Alaska; después de su licenciamiento, regresó a la Universidad de Tennessee durante cuatro años, pero se fue sin recibir un título. Las primeras cuatro novelas de McCarthy, que ganaron para él un pequeño público de admiradores entre los lectores de inspiración literaria, son claramente gótico sureño en cuanto al tono, escenario, personajes y lenguaje; la quinta, la burlona epopeya Meridiano de sangre (1985), ambientada principalmente en México y California en los años 1849-1878, marca la dramática reinvención de sí mismo del autor como escritor del Oeste: un visionario de distancias vastas e inhumanas para quien la psicología intensamente personal de la novela realista tradicional tiene poco interés.

Algo raro entre los escritores, especialmente los escritores estadounidenses contemporáneos: Cormac McCarthy parece no haber escrito cuentos ni ensayos autobiográficos o memorias. Suttree (1979), ambientada a lo largo de las orillas del río Tennessee en Knoxville, tiene la intimidad descontrolada, pesada y arenosa de la ficción autobiográfica al modo de Jack Kerouac, pero sin serlo. El protagonista más inteligente y sensible de McCarthy hasta ahora ha sido John Grady Cole, de Todos los hermosos caballos (1992) y Ciudades de la llanura (1998), un estoico solitario de 16 años que juega al ajedrez con una habilidad sorprendente, es un jinete instintivo y que, en otras circunstancias, habría estudiado para ser veterinario. Pero John Grady no es representativo de los personajes de McCarthy y no comparte antecedentes biográficos con el autor. En términos más generales, es probable que los sujetos de McCarthy sean hombres llevados por un impulso y una necesidad rudimentarios, fanatismo antes que idealismo, para quienes la educación formal habría terminado en la escuela primaria y, si tienen una Biblia, hacen como el muchacho sin nombre de Meridiano de sangre, quien “la llevaba encima a pesar de que no sabía leer”.

La opacidad onírica de la prosa de Faulkner impregna El guardián del vergel (1965) y La oscuridad exterior (1968). Estas son novelas en cámara lenta, en las que los nativos del interior del país flotan como sonámbulos en dramas trágicos/absurdos más allá de su comprensión y mucho más allá de su control. El escenario es la región montañosa del este de Tennessee en las cercanías de Maryville, cerca del hogar de la infancia del autor. Al igual que sus predecesores en la ficción de Faulkner ambientada en el condado de Yoknapatawpha, Mississippi, los personajes sin educación, inarticulados y empobrecidos de McCarthy luchan por sobrevivir con un mínimo de dignidad; aunque pueden soportar destinos trágicos, no tienen capacidad de intuición.

En El guardián del vergel, el anciano Ather Ownby, “guardián” de un huerto de duraznos en decadencia, es un hombre independiente y comprensivo que termina confinado en un hospital psiquiátrico después de disparar su escopeta a los oficiales de policía del condado. Su espíritu rebelde ha sido sofocado, no tiene más que banalidades para ofrecer a un vecino que ha venido a visitarlo: “Casi todos los hombres aman la paz, dijo, y nadie más que un viejo”. En La oscuridad exterior, la desventurada joven madre Rinthy busca en la campiña de los Apalaches a su bebé perdido, que su hermano, el padre del bebé, le arrebató y lo entregó a un hojalatero itinerante: una mezcla de la Dewey Dell de Faulkner, de Mientras agonizo, que busca en vano un aborto, y la Lena Grove de Luz de agosto, que busca en vano al hombre que la ha embarazado, Rinthy se abre paso a pie por un paisaje cada vez más espeluznante, pero nunca encuentra a su bebé.

Más allá incluso de la oblicuidad faulkneriana, McCarthy ha eliminado todas las comillas de su prosa para que el discurso de sus personajes no se distinga de la voz narrativa, sugiriendo así la curiosa textura de nuestros sueños, en los que el lenguaje hablado no es tanto escuchado como sentido y en que el diálogo es absorbido por su entorno. Esta forma de narración persistirá a lo largo de su carrera:

El hombre se había estirado frente al fuego y estaba acodado en el suelo. Dijo: Me gustaría saber dónde se pueden conseguir unas botas de becerro como esas que lleva usted.

Holme tenía la boca seca como el polvo y el trozo de carne parecía haber aumentado de volumen. No lo sé, dijo.

De las cuatro novelas de McCarthy ambientadas en Tennessee, Hijo de Dios (1973) es la más memorable, un tour de force de piezas en prosa magistralmente sostenidas, que narran la vida y la muerte abrupta de un hombre de montaña llamado Lester Ballard con una propensión a coleccionar y consagrar cadáveres, predominantemente los de mujeres jóvenes y atractivas, en una cueva que será descubierta por funcionarios del condado de Sevier, Tennessee, solamente después de su muerte.

Según cuenta él mismo, asistió a la Universidad de Tennessee en 1952 y se le pidió que no regresara, porque sus calificaciones eran muy bajas. Posteriormente vagó por el país, trabajó en empleos ocasionales, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante cuatro años, de los cuales dos los pasó en Alaska; después de su licenciamiento, regresó a la Universidad de Tennessee durante cuatro años, pero se fue sin recibir un título.

La leyenda de Lester Ballard se presenta con brevedad dramática y una especie de simpatía oblicua en un coro de voces locales:

No lo sé. Dicen que ya no volvió a ser el mismo desde que su padre se suicidó. Era hijo único. Su madre se fue de casa… Yo y Cecil Edwards fuimos los que lo bajamos. Llegó a la tienda y lo dijo como si nada. Subimos hasta allí y nos metimos en el granero y vi cómo le colgaban los pies. Lo bajamos, lo dejamos caer al suelo. Era como si se cortase un trozo de carne muerta. Él se quedó allí de pie, mirando sin decir nada. Por aquel entonces tenía 10 o 12 años.

Farsa trágica, o tragedia farsesca, Hijo de Dios es muy probablemente la obra más perfectamente realizada de McCarthy, por su compresión dramática y su sostenido virtuosismo estilístico, sin los excesos de sus posteriores y más ambiciosas novelas.

2.

Meridiano de sangre, la quinta novela de McCarthy y la primera ambientada en las tierras fronterizas del suroeste de las que haría una apasionada vindicación literaria, es la obra de ficción más desafiante del autor. Una crónica de pesadilla de los merodeadores estadounidenses en México en la década de 1850, se presenta en voces grandilocuentes y coloquiales, extasiadas y degradadas, bíblicas y ampulosas. Al igual que Los reconocimientos, de William Gaddis, y El arco iris de gravedad, de Thomas Pynchon, Meridiano de sangre es una novela altamente singular, muy admirada por otros escritores, predominantemente escritores masculinos, pero de difícil acceso, si no es que repelente, para muchos otros lectores. A los admiradores de Meridiano de sangre invariablemente les disgusta y menosprecian la superventas y “accesible” Trilogía de la frontera, de McCarthy, como si esas novelas fueran una traición a los ritos solemnes del sadismo del macho y la furia impactante de Meridiano de sangre, “para la cual la portada ideal sería una interpretación de Hieronymus Bosch de algunas escenas de Zane Grey”.

Sin embargo, Meridiano de sangre y la Trilogía de la frontera se contraponen: una es una furiosa desacreditación del legendario oeste, la otra una exploración tenue, humana y sutil de las raíces enredadas de tales leyendas del oeste tal como moran en el corazón humano. Mientras que Meridiano de sangre desprecia cualquier idealismo excepto la jeremiada —“La guerra es Dios”—, las novelas interrelacionadas de la Trilogía de la frontera dan testimonio del idealismo quijotesco que celebra la hermandad, la lealtad, la integridad del vaquero-trabajador como alguien cuya vida está ligada a los animales en un ambiente duro y peligroso.

Las novelas del oeste de McCarthy conmemoran el paisaje del sudoeste, sus cielos y clima, obsesivamente. A menudo, ya sea en el México del siglo XIX o en la Texas del siglo XX, los hombres pueden acampar “en las ruinas de una cultura antigua, un pequeño valle donde había un cauce de agua clara y buena hierba de montaña”, tan inconscientes de su historia como lo están de lo que esas ruinas podrían sugerir sobre su propia mortalidad. En la más romántica de las novelas, Todos los hermosos caballos, John Grady Cole, de 16 años, cabalga en el rancho de su abuelo bajo un sol “rojo sangre y elíptico”, a lo largo de un viejo sendero comanche:

En la hora que siempre elegiría cuando las sombras eran largas y el antiguo camino se perfilaba ante él a la luz rosa y oblicua como un sueño del pasado en el que los ponies pintos y los jinetes de aquella nación perdida descendían del norte con las caras enyesadas y los largos cabellos trenzados y cada uno armado para la guerra que era su vida…, hacían todos promesas con sangre redimibles solo con sangre.

Mientras Hijo de Dios es una historia de terror escrita en pequeño, representada con magistral moderación, Meridiano de sangre es una épica acumulación de horrores, poderosa a la manera de la Ilíada, de Homero; su estrategia no es indirecta, sino un bombardeo de artillería a través de cientos de páginas de violencia caprichosa, impredecible y estúpida. La “degeneración del género humano” es el gran tema de McCarthy, tan actual en nuestra era como lo habría sido en la década posterior al final de la Guerra de Vietnam, cuando se publicó Meridiano de sangre. Al principio de la novela, un capitán del ejército de los Estados Unidos reflexiona sobre la “pérdida” del territorio mexicano en la guerra reciente (1846–1848):

Nos enfrentamos, dijo, a una raza de degenerados. Una raza mestiza, poco mejor que los negros. Puede que ni eso. En México no hay gobierno. Qué diablos, en México no hay Dios… Nos enfrentamos a un pueblo manifiestamente incapacitado para gobernarse. ¿Y sabes lo que ocurre con el pueblo que no sabe gobernarse? Exacto: que vienen otros a gobernar por ellos…

Nosotros seremos el instrumento de liberación de un país lóbrego y atribulado.

La opacidad onírica de la prosa de Faulkner impregna El guardián del vergel (1965) y La oscuridad exterior (1968). Estas son novelas en cámara lenta, en las que los nativos del interior del país flotan como sonámbulos en dramas trágicos/absurdos más allá de su comprensión y mucho más allá de su control. El escenario es la región montañosa del este de Tennessee en las cercanías de Maryville, cerca del hogar de la infancia del autor.

Pronto, un muchacho sin nombre de Tennessee se unió a una banda de renegados estadounidenses para embarcarse, en palabras de un profeta menonita, en “la guerra de un loco a un país extranjero”. Aunque “el muchacho” es lo más cercano a un personaje simpático en Meridiano de sangre, McCarthy no hace ningún esfuerzo por caracterizarlo de una manera que no sea rudimentaria. No se pretende que nos identifiquemos con él, solamente percibirlo, el más joven entre un grupo de asesinos-psicópatas, como un participante irreflexivo en una serie de episodios violentos, a menudo demoníacos y trastornados. Meridiano de sangre está fríamente distanciada de cualquiera de sus personajes, irónica a la manera de una obra de teatro brechtiana; ocurren cosas terribles, pero solamente como en los cuentos de hadas, resumidas sin rodeos y pronto olvidadas:

Cuando Glanton y sus jefes cruzaron de vuelta el campamento [indio de Gileno], la gente huía bajo los cascos de los caballos y los caballos corcoveaban y algunos de los hombres iban a pie entre las chozas armados de antorchas y sacando a las víctimas por la fuerza, empapados de sangre, acuchillando a los moribundos y decapitando a quienes imploraban clemencia…

Entre los mercenarios se encuentra un improbable vidente/profeta conocido como el juez. Inicialmente una figura de extraña elocuencia y completamente sin conciencia, el juez parecería ser el portavoz demente de McCarthy, interpretando lo que de otro modo sería violencia bruta. El juez es un hombre gigantesco de casi 2,1 metros de altura, calvo, sin barba, la “enorme cúpula de su cabeza cuando la enseñaba era de una blancura deslumbrante y tan perfectamente circunscrita que parecía como si la hubieran pintado”. Lleva un rifle con la inscripción “Et In Arcadia Ego”. Rescata a un niño apache de una masacre solamente para quitarle gratuitamente el cuero cabelludo en el camino como, más tarde, rescata a dos cachorros huérfanos solamente para arrojarlos a un río. Incluso en la senda de la guerra, se detiene como un caballero naturalista para “botanizar” y tomar notas para sus retorcidos sermones:

La verdad sobre el mundo… es que todo es posible. Si no lo hubierais visto desde el momento de nacer y despojado por tanto de su extrañeza os habría parecido lo que es, un juego de manos barato, un sueño febril, un éxtasis poblado de quimeras sin analogía ni precedente, una feria ambulante, un circo migratorio cuyo destino final después de muchos montajes en otros tantos campos enfangados es más calamitoso y abominable de lo que podemos imaginar.

El tema constante del juez es la “degeneración del género humano”, de la que él parecería ser un excelente ejemplo, predicando una ética sacada de Thomas Hobbes, en la que “la guerra es el juego definitivo porque a la postre la guerra es un forzar la unidad de la existencia. La guerra es Dios”. Es improbable que el juez obeso, a menudo desnudo, sobreviva mientras la mayoría de sus camaradas son asesinados; la última vez que lo vemos, a través de los ojos del muchacho, es en 1878, en una taberna en algún lugar de Texas, “rodeado de toda clase de hombres” como él como un ejemplo aparente. Donde Conrad presentó, en El corazón de las tinieblas, la “oscuridad impenetrable” del degradado Kurtz con moderación, McCarthy invoca al juez con tanta frecuencia que a lo largo de cientos de páginas se convierte cada vez más en una caricatura: “Dominándolos a todos [los bailarines] está el juez y el juez baila desnudo… titánico y pálido y pelado, como un infante enorme. Él no duerme nunca, dice. Dice que nunca morirá”.

La obra menos conocida y seguramente más infravalorada de Cormac McCarthy es su obra de teatro en cinco actos The Stonemason (El albañil, 1994), una notable hazaña de ventriloquía en su descripción íntima de cuatro generaciones de una muy unida familia negra, descendientes de esclavos, en Louisville, Kentucky, en la década de 1970. Con su comercialmente poco práctico elenco de 13 personajes nombrados, además de muchos otros, y largos, elocuentes, pero poco dramáticos monólogos, es más probable que The Stonemason sea leída que representada.

A diferencia de Meridiano de sangre, con su nihilismo inmutable y entumecido, The Stonemason celebra los lazos de la responsabilidad y el amor familiar. Al igual que la Trilogía de la frontera, celebra la integridad del trabajo y el vínculo a veces místico entre personas (exclusivamente hombres) unidas por un oficio o industria común. El narrador de la obra es un hombre negro de 32 años, Ben Telfair, que originalmente había planeado ser profesor, pero se convirtió en albañil para emular a su venerado abuelo Papaw, de 101 años; es una obra de la memoria, con elaboradas indicaciones escénicas destinadas a “poner distancia a los eventos y ubicarlos en un pasado terminado”.

De las cuatro novelas de McCarthy ambientadas en Tennessee, Hijo de Dios (1973) es la más memorable, un tour de force de piezas en prosa magistralmente sostenidas, que narran la vida y la muerte abrupta de un hombre de montaña llamado Lester Ballard con una propensión a coleccionar y consagrar cadáveres, predominantemente los de mujeres jóvenes y atractivas, en una cueva que será descubierta por funcionarios del condado de Sevier, Tennessee, solamente después de su muerte.

Su acontecimiento central es la muerte del patriarca, el albañil Papaw, que parece precipitar la repentina desintegración de la familia Telfair: el suicidio del padre de Ben, un albañil que no se contenta con vivir dentro de sus posibilidades económicas, y la muerte por sobredosis de heroína de Soldier, el sobrino de 19 años de Den. Inteligentemente compasiva y realista, el tema predominante de la obra es la idealización de un joven respecto de este abuelo albañil y de la vocación secreta de la albañilería. The Stonemason se parece más a una obra de teatro de August Wilson que a cualquier cosa de Cormac McCarthy.

Así como The Stonemason es una especie de reproche al “Dios guerra” de Meridiano de sangre, las estrechamente vinculadas novelas de la Trilogía de la frontera son una descripción cálidamente comprensiva de las vidas de los jóvenes peones de rancho en Texas y Nuevo México en la década de 1950, quienes ejemplifican valores tradicionales como la amistad, la lealtad, la compasión, el valor, la resistencia física y el estoicismo. Aunque impregnadas de nostalgia por una forma de vida que llegaba rápidamente a su fin en el suroeste en la década posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, en su mayor parte las novelas evitan el sentimentalismo. La atmósfera que prevalece en la Trilogía de la frontera es algo así como el sentido común de la madurez adulta (masculina) que choca con la pasión y el idealismo adolescente (masculinos). Lo que estalla como drama, a menudo como drama trágico, en los relatos tipo balada de John Grady Cole y su contemporáneo Billy Parham, es el anhelo adolescente, hermosamente interpretado por McCarthy:

Había un viejo cráneo de caballo en los matorrales. [John Grady Cole] se agachó y lo cogió y le dio vueltas entre las manos. Frágil y quebradizo. Blanco como el papel. Se quedó en cuclillas bajo la luz alargada, con el cráneo…

Lo que amaba en los caballos era lo que amaba en los hombres, la sangre y el calor de la sangre que los recorría. Toda su reverencia y todo su afecto y todas las tendencias de su vida se inclinaban hacia los ardientes de corazón, siempre sería así y nunca de otro modo.

En Ciudades de la llanura, John Grady Cole en su camino a la ciudad con “el pelo engominado como una rata almizclera”, hace una pausa para conversar con un viejo mozo de rancho a quien le habla con una cortesía conmovedoramente filial. El anciano le cuenta a John Grady una historia de violencia en los bares de Juárez, México, en 1929:

Historias del viejo Oeste, dijo.

Sí, señor.

Muchos tiros y muchos muertos.

¿Cuál era la razón?

El señor Johnson se pasó las yemas de los dedos por la quijada. Bien, dijo. Creo que la mayoría de ellos era de Kentucky y de Tennessee. Del distrito de Edgefield, Carolina del Sur. Del sur de Missouri. Gente de las montañas. Hijos de montañeses del viejo país. Siempre tenían la pistola a punto. No solo pasaba aquí. Todo el mundo venía al Oeste y cuando llegaron aquí fue por la época en que Sam Colt inventó el revólver de seis tiros y era la primera vez que aquella gente podía permitirse comprar un arma para llevarla al cinto. Esa es la explicación. No tenía nada que ver con la región en sí. Con el Oeste.

Algo que no tiene nada que ver, en otras palabras, con la “degeneración del género humano”, sino solamente con la predilección por la violencia en un contexto histórico y sociológico específico.

Mientras Hijo de Dios es una historia de terror escrita en pequeño, representada con magistral moderación, Meridiano de sangre es una épica acumulación de horrores, poderosa a la manera de la Ilíada, de Homero; su estrategia no es indirecta, sino un bombardeo de artillería a través de cientos de páginas de violencia caprichosa, impredecible y estúpida.

3.

A lo largo de las más de mil páginas de la Trilogía de la frontera, el conflicto esencial se da entre dos formas de vida distintas: la forma del viajero a caballo y la forma de vida circunscrita y sedentaria. El anhelo de dejar el hogar y “salir al territorio” es quizá el más poderoso de los anhelos en las novelas de McCarthy, mucho más convincente, por ejemplo, que los enamoramientos románticos de John Grady Cole con las chicas mexicanas. Aunque para la mayoría de los estadounidenses los vastos espacios vacíos de las zonas rurales de Texas y Nuevo México parecerían lo suficientemente amplios, para los muchachos-héroes de McCarthy, México es la región de la aventura exótica y el misterio: “Allá donde el mundo antiguo se aferraba a las piedras y a las esporas de las cosas vivas y moraba en la sangre de los hombres”. Incluso cuando John Grady se convierte en amante, permanece tan castamente estoico como el héroe de una tradicional historia de aventuras para niños.

Inicialmente, tanto John Grady como Billy se sienten atraídos por cruzar la frontera mexicana a caballo, como una forma de escapar de los hechos cada vez más sombríos de sus vidas (con la muerte del abuelo de John Grady, el rancho familiar será vendido y él deberá irse; ambos padres de Billy Parham fueron asesinados) y de probarse a sí mismos como hombres. Aunque minuciosamente fundamentada en la verosimilitud de la vida del rancho y la seriedad del mundo físico, cada novela intenta vincular a sus muchachos-héroes con elementos de baladas o de cuentos de hadas que algunos lectores pueden encontrar increíbles.

La mejor manera de apreciar el logro de McCarthy en la Trilogía de la frontera es simplemente suspender la incredulidad cuando las novelas se desvían bruscamente hacia su modo mítico. La primera parte de En la frontera es una especie de tierna historia de amor entre el adolescente Billy Parham y una loba preñada que ha atrapado, y que lo lleva a través de la frontera con México con la intención de liberarla en las montañas. Tiene que matar al misterioso y hermoso depredador para acabar con su sufrimiento:

Se acuclilló junto a la loba y le tocó el pelaje. Palpó sus dientes, fríos y perfectos. El ojo vuelto hacia la lumbre no reflejaba luz alguna y el chico se lo cerró con el pulgar. Luego se sentó a su lado, le puso la mano en la cabeza ensangrentada y cerró los ojos para poder verla correr por las montañas, correr bajo las estrellas… Ciervos y liebres y palomas y campañoles, todos abundantemente inscritos en el aire para su deleite, todas las naciones del mundo dispuestas por Dios y de las cuales ella era una más e inseparable… Levantó de la hojarasca la rígida cabeza de la loba y la sostuvo entre sus manos o hizo ademán de asir lo inasible, lo que corría ya entre las montañas, terrible y bellísimo a un tiempo, como las flores que se alimentan de carne.

John Grady, uno de los “ardientes de corazón” por los caballos, es igualmente convincente, pero mucho menos convincente es la predilección del muchacho por enamorarse desastrosamente de muchachas mexicanas. Un romance condenado de este tipo en Todos los hermosos caballos ayudó a hacer de la novela el gran éxito de ventas de McCarthy, pero en la más hábilmente compuesta y más oscura Ciudades de la llanura, la segunda historia de amor de John Grady, con una prostituta adolescente, a la vez abusada y santa, a la manera de una dostoievskiana muchacha de las calles, conduce a la muerte de él en una brillantemente coreografiada escena de pelea a cuchilladas con un proxeneta. Ambos morirán. Antes de ser asesinado por el muchacho estadounidense al que no ha tomado del todo en serio, Eduardo, el proxeneta, pronuncia este juicio cultural:

Los de tu ralea no soportan que el mundo sea vulgar. Que no contenga otra cosa que lo que tenemos delante. Pero el mundo mexicano es un mundo de adorno que esconde algo muy ordinario. Mientras que tu mundo —volvió a pasar la hoja de atrás adelante como una lanzadera por un telar—, tu mundo se bambolea sobre un no expresado laberinto de preguntas.

A lo largo de las más de mil páginas de la Trilogía de la frontera, el conflicto esencial se da entre dos formas de vida distintas: la forma del viajero a caballo y la forma de vida circunscrita y sedentaria. El anhelo de dejar el hogar y “salir al territorio” es quizá el más poderoso de los anhelos en las novelas de McCarthy, mucho más convincente, por ejemplo, que los enamoramientos románticos de John Grady Cole con las chicas mexicanas.

En la ficción posterior de McCarthy, estas figuras aparentemente alegóricas comienzan a entrometerse. El diálogo da paso a monólogos y homilías deambulantes en la segunda mitad de En la frontera, cuando Billy Parham se encuentra con extraños en su peregrinaje a México, cada uno con una historia que contarle. En un anticlimático epílogo de Ciudades de la llanura, un extraño gárrulo parece contarle a Billy Parham, que ahora tiene 78 años, de qué se trata la vida:

Como todas las historias, esta tiene su inicio en una pregunta. Y las historias que con mayor resonancia nos hablan tienen un modo especial de volverse contra el narrador y borrarlo a él y a los motivos que lo mueven. Así que la pregunta de quién cuenta la historia es muy consecuente.

Mientras McCarthy confíe en John Grady Cole y Billy Parham para encarnar verdades que tal vez ellos no puedan articular, las novelas de la frontera son obras de una belleza y un poder emocional incomparables; elegías a un mundo fronterizo que se desvanece, o desvanecido, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Al final de la trilogía, Billy se ha convertido en un anciano sin hogar, hace mucho tiempo sin caballos y sin amigos, acogido por una familia por lástima, que le da “un alpende contiguo a la cocina muy parecido al cuarto donde había dormido de muchacho”. Una visión aleccionadora de un anciano Huckleberry Finn en sus últimos años, ahora un vagabundo sin hogar, roto en cuerpo y espíritu, para quien la aventura romántica de “salir al territorio” ha pasado hace mucho tiempo.

4.

Un inventario parcial de la artillería de macho empleada en la novena novela de Cormac McCarthy, No es país para viejos, incluye: una Uzi de cañón corto con un cargador de veinticinco balas; un AK-47 automático; una escopeta de cañón corto, provista de una culata de pistola y una recámara de tambor de 20 cartuchos; una Tec-9 con dos cargadores extra; un rifle calibre 270 de cañón grueso con una acción Mauser del 98, una caja laminada de arce y nogal y una mira telescópica Unertl; un revólver de acero inoxidable calibre 357; una Glock de nueve milímetros; una Remington automática del calibre 12 con culata militar de plástico y acabado parkerizado, provista de un silenciador industrial, “de un palmo de longitud y casi tan grueso como una lata de cerveza”.

Llewelyn Moss, un exfrancotirador de la guerra de Vietnam, un tejano que huye de un psicópata, emplea algunas de las armas en este arsenal; sin embargo, “tenía mucha fe en la escopeta”. Los hombres son juzgados por su destreza con las armas de fuego, pero también por las botas que eligen usar: “Nocona” por Moss; unas “caras de cocodrilo tipo Lucchese” por un autodenominado asesino a sueldo llamado Wells, contratado por un rico hombre de negocios/traficante de drogas de Houston; botas de piel de avestruz por el psicópata Anton Chigurh.

No es la Texas como frontera de leyenda, sino la Texas rural contemporánea en las cercanías de Sanderson, cerca de la frontera con México, el escenario de esta novela de trama rápida, sobre contrabandistas de heroína y el considerable daño colateral entre los inocentes y no tan inocentes a su paso. La novela toma su título del poema “Rumbo a Bizancio”, de William Butler Yeats: “Ese no es un país para viejos. Los jóvenes / se abrazan, hay pájaros en los árboles” evoca la Irlanda de Yeats, aparentemente impregnada de energía erótica; el país de McCarthy está impregnado del malvado Eros de la violencia masculina. No son caballos ni lobos, sino armas de fuego y su efecto sobre la carne humana, el objeto del deseo de la novela No es país para viejos, que se lee como un cine de prosa de Quentin Tarantino. Con la excepción del sheriff del condado Comanche, un hombre mayor llamado Bell, la conciencia moral de la novela, los personajes están dibujados de manera esquemática como sobre la marcha. En el centro de la acción hay un psicópata que se abre camino a tiros a través de las escenas como un instrumento invencible de destrucción, y es dado a declaraciones de vate: “Cuando yo entré en su vida su vida ya había acabado”.

Desprovista del lirismo melancólico y los poéticos pasajes descriptivos que se han convertido en el estilo característico de McCarthy, No es país para viejos es una variante de uno de los cuentos de suspenso más antiguos: un hombre descubre un tesoro e imprudentemente decide tomarlo y huir, trayendo para sí mismo y para otros una serie de calamidades que terminan con su muerte. En No es país para viejos, el tesoro es el dinero de las drogas —“Dos coma cuatro millones. Todo en billetes usados”— descubierto por Moss después de un aparente tiroteo entre traficantes de drogas rivales en las tierras salvajes al norte de la frontera con México, donde Moss está cazando antílopes. Además del dinero, Moss toma algo de heroína mexicana de la marrón y varias armas de fuego que, en el curso de su aventura condenada al fracaso, utilizará con frecuencia.

Desprovista del lirismo melancólico y los poéticos pasajes descriptivos que se han convertido en el estilo característico de McCarthy, No es país para viejos es una variante de uno de los cuentos de suspenso más antiguos: un hombre descubre un tesoro e imprudentemente decide tomarlo y huir, trayendo para sí mismo y para otros una serie de calamidades que terminan con su muerte.

De 36 años, casado con una mujer mucho más joven, un ingenuo tomador de riesgos que se pone a sí mismo y a su mujer en peligro, Moss no existe más que en función de la trama, una especie de marioneta sacudida por el autor. Dado que el modo de narración predominante en No es país para viejos es fragmentado, una documentación de las acciones físicas como en un libreto, seguimos a Moss y su némesis, Chigurh, pasando de uno a otro como en una película de acción, sin estar al tanto de sus motivos. (Después de varias lecturas, todavía no puedo entender por qué, habiendo robado el dinero de las drogas y escapado a salvo, Moss decide volver a visitar la escena de la matanza para ayudar al único mexicano sobreviviente, gravemente herido, en lugar de pedir ayuda profesional para el hombre. Excepto para que los traficantes de drogas lo vieran y lo persiguieran, y precipitar la trama, esta no es una decisión muy sensata).

En esencia, No es país para viejos es una vitrina para el asesino psicópata Anton Chigurh. Como su casi exacto contemporáneo John Updike ha escrito, con ternura extática, sobre el amor físico heterosexual, McCarthy escribe sobre la violencia física, con una atención que no se encuentra en ningún otro escritor serio que conozca, excepto en Sade:

Chigurh le disparó [a Wells] a la cara. Todo cuanto Wells había sabido o pensado o amado en su vida se escurrió lentamente por la pared que tenía detrás. El rostro de su madre, su primera comunión, mujeres que había conocido. Los rostros de hombres en el momento de morir arrodillados ante él. El cuerpo de un niño muerto en un barranco junto al camino en otro país. Quedó tumbado en la cama sin media cabeza y con los brazos extendidos y la mano derecha prácticamente desaparecida.

Chigurh está retratado de manera plana y no muy convincente: “Yo no tengo enemigos. No permito que los haya”. Cuando entrega la mayor parte del dinero de las drogas al empresario/traficante de drogas anónimo de Houston, en lugar de quedárselo él mismo, explica que su alboroto ha sido para “básicamente establecer mi autenticidad”.

Todo lo que evita que No es país para viejos sea un thriller hábilmente ejecutado pero rimbombante, es la presencia, cada vez más confusa e ineficaz a medida que avanza la novela, del sheriff del condado Comanche, uno de los “viejos” a los que se alude en el título. Repudiado como “un sheriff ignorante de una ciudad zafia de un condado zafio en un estado zafio”, Bell es valiente y bien intencionado, pero ineficaz como representante de la ley, incapaz de detener el alboroto de Chigurh y apenas capaz de identificarlo. Cuando no había tenido un solo homicidio sin resolver en su jurisdicción en 41 años, ahora tiene nueve homicidios sin resolver en una sola semana.

La nueva generación de traficantes de drogas/ asesinos está más allá del poder de control de Bell, ya que las nuevas Uzi y las ametralladoras están más allá de los antiguos Colts y Winchester. Es posible que Cormac McCarthy, descrito en una entrevista reciente como un “conservador sureño”, pretenda que las predilecciones social-conservadoras de Bell hablen por sí mismas, explicando la alta tasa de criminalidad en el condado Comanche de esta manera: “Todo se origina cuando se empiezan a descuidar las buenas maneras. En cuanto dejas de oír Señor y Señora el fin está a la vuelta de la esquina… Y ocurre en todos los estratos”.

Bell evidentemente no está familiarizado con la historia empapada de sangre de su estado y sus guerras fronterizas prolongadas, tan vigorosamente documentadas en otras partes por Cormac McCarthy. Es un hombre dejado atrás por su época, confrontado con un vacío moral más allá incluso de Satanás: “¿Qué le dices a un hombre que reconoce no tener alma? ¿Qué sentido tiene decirle algo?”. Es una pregunta que McCarthy aún tiene que responder con certeza.

————

Artículo publicado en The New York Review of Books en 2005. Se traduce con autorización de su autora. Traducción de Patricio Tapia.