Encerrados con un solo juguete

Existe el escritor volcado por entero a la vida, a la exterioridad tumultuosa de la historia (Hemingway, Simone de Beauvoir, Carrère), pero hay otros para los que el encierro constituye un espacio de libertad, utópico, condición esencial para producir su obra. Flaubert, Proust, Kafka, Lezama Lima, Onetti y Juan Emar pertenecen a este linaje que irrumpe junto a la modernidad, cuando la trama se vuelve indisociable del estilo, en la misma forma en que no podemos separar la realidad de la subjetividad.

por Mauricio Electorat I 11 Septiembre 2020

Como muchos santiaguinos, desde el 16 de marzo pasado estoy encerrado. Mañana cumpliré tres meses, o sea 91 días, 2.184 horas, 131.040 minutos, 7.862.400 segundos de encierro. No sería mala idea, de hecho, titular este texto: Siete millones de segundos. ¿Alguien podrá contar lo que son siete millones de segundos? Se supone que yo. Pero en realidad no tengo idea, porque el encierro trastoca sibilinamente nuestra percepción del tiempo. Para quien nunca ha estado preso, ni ha vivido en un submarino o en un convento, el encierro es súbito y radical: un buen día el mundo queda “afuera” y tú, “adentro”. Es conocida la meditación de San Agustín: “¿Qué es el tiempo? Si nadie me hace la pregunta, lo sé; si alguien hace la pregunta y quiero explicarlo, ya no lo sé”. (Confesiones, XI, 14-17).

Como muestra Paul Ricoeur en Tiempo y relato, San Agustín resuelve la aporía del tiempo introduciendo en el presente, un tiempo largo hacia atrás, el pasado, y un tiempo largo hacia adelante, el futuro.

Eso es lo que nos permite escapar a la paradoja ontológica del tiempo, según la cual el tiempo no “es”, puesto que el pasado ya no existe, el futuro no ha llegado y el presente se escurre a cada segundo. “Ya no es ayer, mañana no ha llegado/ hoy se está yendo sin parar un punto”, escribe Quevedo.

El encierro nos deja, así, en una situación de incertidumbre ontológica: al estar encerrados –“adentro”– tememos cortarnos del mundo –“afuera”–, o sea del porvenir y también del pasado, puesto que el pasado ocurrió en ese mundo en el que ya no estamos. Por eso el tiempo se vuelve como un túnel algodonoso: ¿qué ocurrió ayer, qué la semana pasada o hace un mes? Ni idea. Lo que sí sé es que he vuelto a estar, al cabo de tantos años, encerrado con un solo juguete. Si estuviera en el diván de un psicoanalista, diría que se trata, otra vez, de un recuerdo de infancia. Porque, entre paréntesis, en el dilatadísimo tiempo en que un segundo se suma con otro y otro y otro, más que el porvenir –pues el futuro es justamente lo que la pandemia amenaza: se trata en primer lugar de saber si tendremos futuro– es el pasado el que acude a nosotros como una tabla de salvación: somos lo que fuimos. Un recuerdo de infancia, entonces: me veo en los largos veranos de Antofagasta devorando Encerrados con un solo juguete, la primera novela que leí, creo, más allá de las lecturas escolares, esto es, con la que establecí un diálogo íntimo. Después vinieron La oscura historia de la prima Montse y Esta cara de la luna. ¿De dónde habré sacado yo las novelas de Marsé, de escasa circulación en Chile? No lo sé. El hecho es que en esos luminosos veranos del norte me acostumbré a pasar las lánguidas horas de la adolescencia encerrado con un solo juguete: la literatura. No diré, porque en ese momento no podía siquiera imaginarlo, que 20 años más tarde iba a conocer a Juan Marsé, en Roma y luego en Barcelona, y que llegaría a su casa de Calafell con mi hijo menor casi recién nacido y Joaquina, su mujer, me iba a dar a probar el mejor conejo al ajillo que he comido nunca.

***

El tiempo largo de la memoria nos salva de la rudeza del tiempo fenomenológico. De hecho, el encierro es quizás una de las condiciones de la literatura o, si se prefiere, de la escritura. La invención literaria exige morosidad, primero para asegurar la traslación desde el plano de la imaginación al de la escritura. Ese lento transcurrir es indispensable para irse acercando a la forma final de un relato, que obtenemos solo cuando logramos la mayor correspondencia posible –persiguiendo una especie de isomorfismo utópico– entre la historia que tenemos en la cabeza –que es siempre una imagen, algo magmático, del orden del significante si se quiere– y aquella que termina por aparecer en la narración, que vendría a ser la traducción de ese “significante” en un “significado” llamado texto.

Cualquiera que sea el resultado –cercanía relativa o distancia absoluta entre el objeto textual imaginado y el real–, escribir es operar con el tiempo. La literatura es un arte temporal. Pero hay una operación anterior a la sintaxis y a la trama y es aquella que consiste en entrar en el tiempo vital de la escritura. La escritura supone una suerte de encierro, un “adentro”, por oposición al “afuera” de la vida.

Todos los escritores componen con –y en– estos dos tiempos. Existe el escritor volcado por entero a la vida, a la exterioridad tumultuosa de la historia haciéndose. Hemingway, Simone de Beauvoir, Romain Gary, Sergio Ramírez, entre muchos otros, representan al escritor que narra desde las entrañas de su época. Pero hay muchos más: Garcilaso de la Vega, soldado y poeta, que murió de una pedrada en la frente escalando una torre en Niza; François Villon, bandolero, forajido, genio de la poesía medieval. En la tradición no se era únicamente poeta, porque el poeta –como dice Borges citando el Ion–, es “una cosa liviana, alada y sagrada, que nada puede componer hasta estar inspirado, que es como si dijéramos, loco”.

La literatura es un arte temporal. Pero hay una operación anterior a la sintaxis y a la trama y es aquella que consiste en entrar en el tiempo vital de la escritura. La escritura supone una suerte de encierro, un ‘adentro’, por oposición al ‘afuera’ de la vida.

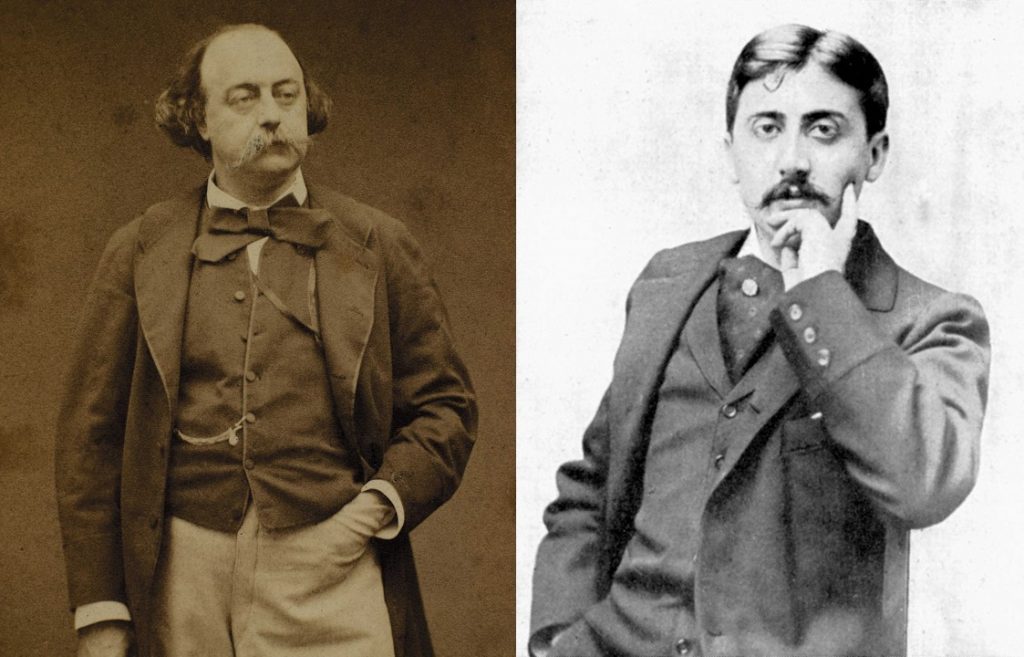

Contra eso se rebelan los escritores de la modernidad que eligen el encierro. En la literatura occidental, dos son las figuras paradigmáticas del encierro como sacerdocio literario y renuncia a la vida: Gustave Flaubert y Marcel Proust. El que elabora por primera vez una moral del escritor como sacerdote, es Flaubert. Este “hombrón huesudo, querible, con el aire y la risa de un paisano”, en palabras de Borges, le hace una finta a la obligación burguesa de “ser alguien en la vida” –en este caso, abogado–, mediante una serie de crisis de epilepsia que sufre durante los primeros años de derecho.

Flaubert –mucho más que Dostoievski, el otro gran epiléptico del XIX– ha sido probablemente el enfermo más escrutado de la literatura occidental. Entre otros diagnósticos, además del de epiléptico (a secas), se lo trató de: esencial, neurótico, histérico; pseudo epiléptico, epiléptico del lóbulo temporal izquierdo, epiléptico egotista, exhibicionista, sádico, masoquista y parricida. El hecho es que el doctor Achille Flaubert, su padre, cirujano jefe y director de la Escuela de Medicina del Hospital de Rouen, se convenció de que Gustave debía quedarse en casa. Flaubert había ganado su primera batalla: la del encierro. Su salud precaria solucionaba muy rápido el dilema entre literatura y vida. La residencia familiar de Croisset sería el teatro de su martirio, el de la búsqueda de la palabra justa, y de su cruzada: la del estilo.

Para Flaubert la búsqueda del estilo –como dice Barthes– es un dolor infinito. “Cuatro páginas en la semana” –leemos en su correspondencia–, “cinco días para una página”, “dos días para la búsqueda de dos líneas”. En esta búsqueda hay dos planos: el de la palabra exacta (“le mot juste”) y, en un espacio de significación más amplio, el de la frase precisa. Flaubert intuye, o anticipa, algo que los lingüistas modernos consagrarán un siglo más tarde: que, en la lengua, la unidad mínima de significación no es la palabra –el signo lingüístico–, sino la frase. La comunicación no se ejerce con palabras aisladas, sino mediante un encadenamiento de frases. Esta búsqueda de exactitud y concisión, de palabras y frases perfectas, hacen que la prosa sea trabajada con la misma exigencia que el poema.

El novelista trabajando el lenguaje como un poeta: allí está la novela moderna. Joyce, Woolf, Faulkner no hubiesen podido existir sin Flaubert. Y es porque trabaja cada línea como un poeta que Flaubert escribió, antes de comenzar Madame Bovary, que quería “hacer un libro sobre nada, un libro que se sostuviera solo por la fuerza interna de su estilo”.

Ahora, allí donde Flaubert suprime y reemplaza, Proust agrega. La agonía de Flaubert es guiada por la búsqueda de exactitud y de síntesis. Como dice Barthes, Flaubert se encierra porque tiene mucho que corregir, Proust porque tiene mucho que decir y lo persigue la muerte cercana. La exactitud y concisión flaubertianas apuntan a la “claridad” clásica. Proust, en cambio, goza liberándose del arnés de la concisión y va a buscar la fuerza poética en la libertad del párrafo infinito, su prosa es como una cascada de imágenes que no terminara nunca.

Walter Benjamin afirma que Proust persigue la eterna restauración de la felicidad original, para escapar de lo que él mismo llamó “la imperfección incurable en la esencia misma del presente”.

Esa imperfección del presente es tristeza, melancolía, añoranza. ¿Qué escritor no las padece? Y quizás huir de esa imperfección justifica el encierro, la renuncia al presente. Por eso, sin duda, Proust en vez de corregir pruebas, aumenta sus textos. En vez de la elipsis, recurre a la digresión: reconstituir el pasado es, en su caso, una manera de aspirar a una felicidad ciega, insensata, fanática, dice Benjamin citando a Cocteau. Por eso, también, Proust albergaba el sueño de que su monumental obra fuese publicada en un solo tomo y fuese leída de una sola vez, sin separación de párrafos, capítulos ni volúmenes. Como una infinita letanía o poema eterno.

Como dice Barthes, Flaubert se encierra porque tiene mucho que corregir, Proust porque tiene mucho que decir y lo persigue la muerte cercana. La exactitud y concisión flaubertianas apuntan a la ‘claridad’ clásica. Proust, en cambio, goza liberándose del arnés de la concisión y va a buscar la fuerza poética en la libertad del párrafo infinito, su prosa es como una cascada de imágenes que no terminara nunca.

He allí dos anacoretas practicando de manera opuesta una misma religión: la del estilo.

Otra diferencia, acaso tan importante como las ya mencionadas: Flaubert salía a cenar y visitaba, a lo lejos, a algunas duquesas en sus salones. Proust, que había hecho tapizar con paneles de corcho su estudio para no percibir ni el más mínimo ruido del exterior, renuncia a su vida de dandy y no sale nunca más. Su criado le dejaba cada noche una bandeja con pollo frío y champaña del otro lado de la puerta. Era lo único que comía.

Pollo frío y champaña –otro excelente título– era también el sueño de Kafka, pero nunca pudo cumplirlo porque entre otras cosas para encerrarse –como volvemos a saber hoy– hay que tener capital y Kafka vivía de su trabajo.

¿Y en América Latina?

El más grande de los “encerrados” es José Lezama Lima. Abogado, como Kafka, Lezama comparte con Proust el amor del caudal infinito y la precisión manierista de la imagen. Con apetito interminable, lee a los griegos, a los latinos, a los chinos y toda la literatura occidental y funda, desde la revista Orígenes, una nueva estética que es casi una religión: la que sitúa a la Grecia clásica en la Cuba moderna. A eso le llama “la refundación mítica de la isla”. No necesitaba salir de su casa, decía que le bastaba un viaje entre su habitación y su baño para dar la vuelta al mundo. Y sin duda era cierto. Pocos como él mezclaron el refinamiento gastronómico con la digestión pantagruélica de eras, épocas y mundos englutidos.

Enrique Lihn contaba que lo podías llamar a cualquier hora de la noche y leerle tu último poema. Él, siempre afable, se deleitaba en glosas y comentarios, como el consejero áulico de un príncipe renacentista. Cuando murió, su cuerpo era inmenso como su cultura y tuvieron que sacar el ataúd por la ventana de su casa de la calle Trocadero 162, que es el verdadero epicentro de La Habana.

Hay dos casos más: el de Juan Carlos Onetti y, entre nosotros, el de Juan Emar. Onetti fue un personaje de una novela de Onetti. Para no salir de su propia atmósfera de novela existencialista latinoamericana, Onetti se encierra a fumar, leer y escribir durante los últimos años de su vida. El documental que le dedica Ramón Chao es uno de los mejores retratos literarios que se pueden encontrar. Juan Emar, escapando acaso de la imperfección del presente del París de la Belle Époque, se exilia en la Araucanía y escribe en la soledad de esos bosques una obra, a su manera, barroca, no por el trabajo de la frase ni del párrafo, sino por la proliferación de mundos.