No hay tiempo para todo

En los años 70, Ricardo Piglia le contó al poeta Paco Urondo que estaba leyendo a Lowell, y Urondo le contestó que mejor leyera a Nicanor Parra. A Piglia le gustó la idea subyacente de la literatura como una ciudad donde alguien puede recomendarte un atajo si vas en tal o cual sentido. La anécdota ilumina la serie de polémicas que ha generado El canon Occidental, la obra fundamental del recién fallecido Harold Bloom. El canon es memoria, una especie de GPS que sugiere rutas posibles, “un patrón de vitalidad”, no una sentencia ejecutoriada. Propone, aunque muchos crean que impone.

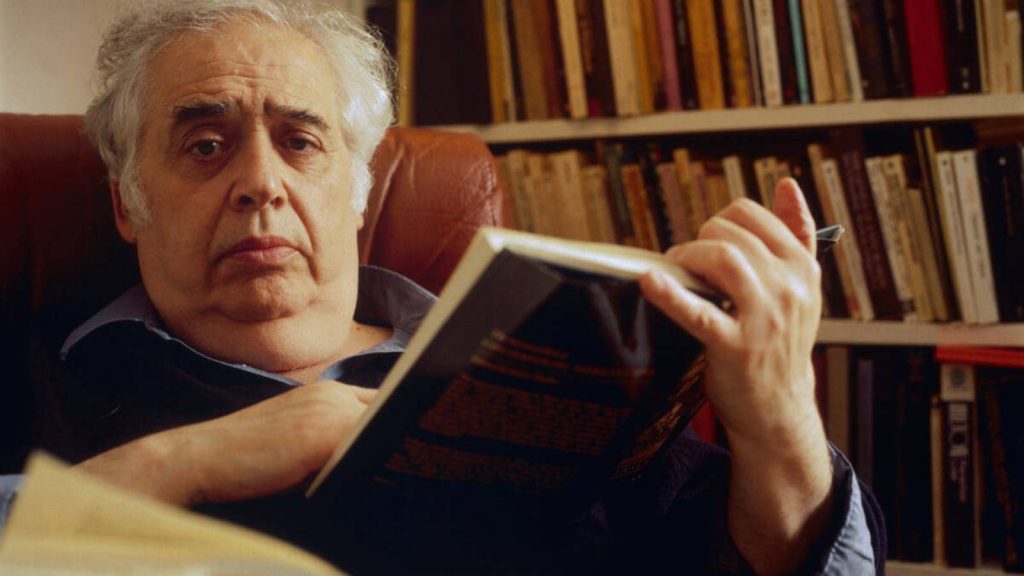

por Vicente Undurraga I 16 Octubre 2019

Antes que un cerco mental o un listado restrictivo, Harold Bloom encarna una saludable arbitrariedad. Contrario a lo que le achacan sus más incondicionales detractores, el canon para Bloom no es una lista cerrada (aunque propuso una, muy suya), ya que “por su misma naturaleza el canon nunca se cerrará”, lo que no significa que pueda abrírselo a la fuerza.

La necesidad de un canon –“una elección entre textos que compiten para sobrevivir”– surge del hecho de que somos mortales y tenemos los días contados. Para quien ama el arte de la palabra, la ecuanimidad no representa un valor: no hay tiempo para todo. En un momento bello y misterioso de su libro principal, Bloom escribe: “El canon, lejos de ser el servidor de la clase dominante, es el ministro de la muerte”. Estamos vivos, pero hay muertos más vivos que nosotros; el índice de libros es infinito, el tiempo no. Sobre esa base, solo queda escoger. El canon es memoria, una especie de GPS que sugiere rutas posibles, “un patrón de vitalidad”, no una sentencia ejecutoriada.

Lo suyo es la provocación, una escuela en retirada. No inocentemente tituló Cómo leer y por qué una de sus mejores colecciones de ensayos. Bloom desafía a quienes leen al servicio de causas, como si la literatura fuese un camión de transporte de valores y buenas intenciones y no un arte.

En los 70, Ricardo Piglia le contó al poeta Paco Urondo que estaba leyendo a Lowell, y Urondo le contestó que mejor leyera a Parra. A Piglia le gustó la idea subyacente de la literatura como una ciudad donde alguien puede recomendarte un atajo si vas en tal o cual sentido.

Bloom hace eso, lee y propone caminos principales y atajos, pero muchos creen que los impone. Es cierto que no rehúye la ironía y el humor ácido, tampoco el tono sentencioso, a veces soberbio. Lo suyo es la provocación, una escuela en retirada. No inocentemente tituló Cómo leer y por qué una de sus mejores colecciones de ensayos. Bloom desafía a quienes leen al servicio de causas, como si la literatura fuese un camión de transporte de valores y buenas intenciones y no un arte: “Leer al servicio de cualquier ideología, a mi juicio, es lo mismo que no leer nada”, escribió.

Por eso tomó sarcástica y feroz distancia de las que llamó “escuelas del resentimiento”, lecturas para él obsecuentes con los objetivos generales de sus propias causas y que tienden a establecer una equivalencia reprobatoria entre originalidad y “empresa individual, confianza en uno mismo y competencia”, términos que, remata Bloom, “no alegran corazones de feministas, afrocentristas, marxistas, neohistoricistas inspirados por Foucault o deconstructivistas”.

Bloom se inventa un sistema de lectura y lo ejecuta con método y perseverancia, lo que supone cierta locura; por eso, por ejemplo, pondera la superioridad de Meridiano de sangre de Cormac McCarthy señalándola como ‘un logro imaginativo canónico’.

Un purista, para algunos; un agitador que airea, para otros; para mí, que lo he leído parcialmente, Bloom es ambas cosas: defiende con dientes y uñas (y no hay por qué estar de acuerdo con todas sus mordidas y manotazos para apreciar su ambición y agudeza) la idea de que la literatura no ha de valorarse en cuanto “remedio a la injusticia histórica”, sino por aquello que la distingue y la aleja de la nadería, haciéndola re-visitable, placentera, clásica, canónica: su fuerza estética, su sublimidad, su original “dominio del lenguaje metafórico”, su “poder cognitivo”. Bloom se inventa un sistema de lectura y lo ejecuta con método y perseverancia, lo que supone cierta locura; por eso, por ejemplo, pondera la superioridad de Meridiano de sangre de Cormac McCarthy señalándola como “un logro imaginativo canónico”.

Bloom celebra no el mensaje de tal o cual obra ni el tronco ideológico o conceptual al que se arrima, sino su capacidad de producir reconocimiento y a la vez extrañeza mediante palabras e imágenes, atravesando y conectando remotas regiones y generaciones de individuos hasta volverse canónica. Es elocuente al respecto lo que escribió sobre Parra: “Debe reconocerse como un mérito (suyo) el haber contribuido a preservar la imagen de lo humano en estos malos tiempos en que la Izquierda y la Derecha han sacrificado juntas la libertad de la imaginación en aras de sus ideologías antagónicas. Parra nos devuelve una individualidad preocupada por sí misma y por los demás, en lugar de un individualismo tan indiferente a los demás como a sí mismo”.

Si se lo lee como quien escucha a un inspector, Bloom puede ser asfixiante e irritante, con sus pantagruélicos desprecios y favoritismos. Si, en cambio, se lo lee como a un ensayista audaz, con sus estrecheces y amplitudes a la vista, resulta una figura excepcional, influyente e ineludible en su vocación enciclopedista, tan a contrapelo de la época.

Si se lo lee como quien escucha a un inspector, Bloom puede ser asfixiante e irritante, con sus pantagruélicos desprecios y favoritismos. Si, en cambio, se lo lee como a un ensayista audaz, con sus estrecheces y amplitudes a la vista, resulta una figura excepcional, influyente e ineludible en su vocación enciclopedista, tan a contrapelo de la época: alguien que volvió y revolvió la tradición occidental, despachando lecturas brillantes de clásicos como Chaucer, Shakespeare (el centro del centro) o Emily Dickinson, y sin desatender lo contemporáneo. Y que, dicho sea de paso, sorteó algunos lastres de la mala crítica: el conformismo, la rendición a las novedades y ondas, la tendencia al resumen y lo que otro crítico, el alemán Marcel Reich-Ranicki, llamó “la tibia lluvia de los favores mutuos”. Por eso, aunque en las antípodas, la lectura de sus ensayos no es excluyente, por ejemplo, con la de un crítico como Pasolini: son espectáculos del pensamiento, no credos que reclamen devoción.

En el fondo, Bloom lo que hizo fue un gran llamado a subir el nivel: “A los escritores contemporáneos no les gusta que les digan que deben competir con Shakespeare y Dante, y aun así esa lucha fue lo que llevó a Joyce hasta la grandeza, hasta una eminencia compartida solo por Beckett, Proust y Kafka”. Muere, en el fondo, un enemigo acérrimo de la medianía donde surge y se regodea la literatura que, sin ser mala, no es especialmente buena.