Un fantasma recorre el continente

Con Javier Milei en Argentina, el libertarianismo cobró vida más allá del Estados Unidos de Trump o uno que otro reducto académico. Hasta hace muy poco, solo se tenía en mente en la discusión política a “otros” neoliberales: los arquitectos del modelo chileno o de la revolución de Reagan o Thatcher, como Hayek, Friedman, Becker y los monetaristas. El libertarianismo, que proclama superioridad moral, económica y estética, instaló la idea de que los impuestos son un robo, de que la justicia social es un “verso empobrecedor” y que favorece a los “parásitos”. Son ideas, por cierto, que desafían abierta y desenfadadamente las verdades oficiales del establishment político, social y económico, y al parecer han llegado para quedarse.

por Felipe Schwember I 8 Febrero 2024

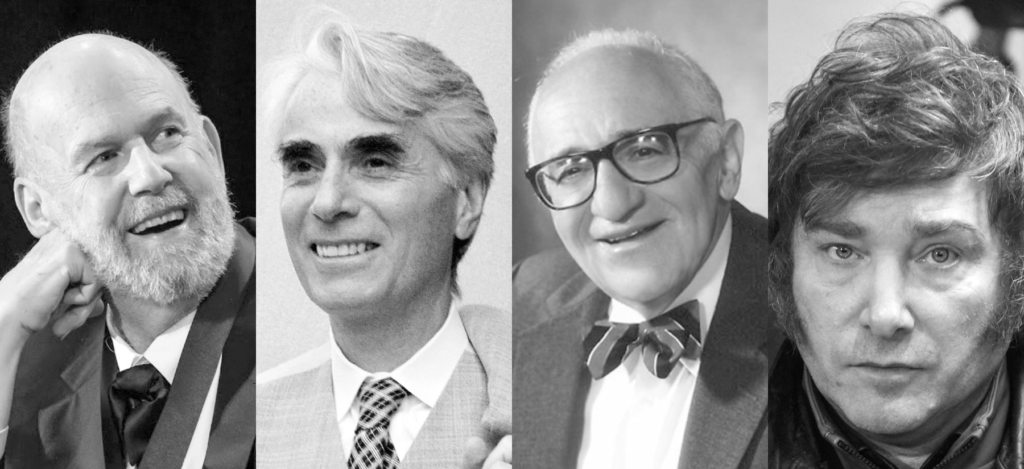

La irrupción de Javier Milei en la política argentina y, de paso, en la latinoamericana, ha despertado el más alborozado entusiasmo entre ciertos grupos políticos de derechas. La razón es pública y notoria: Milei ha puesto en el foco de la atención pública un conjunto de ideas y teorías políticas cuyo interés, fuera de Estados Unidos, era hasta la fecha muy marginal. En Latinoamérica en general —y en Argentina en particular—, tales ideas malvivían en la academia, donde generalmente se las conoce de oídas y se las despacha sumariamente bajo el mote de “neoliberalismo”. Fuera de la academia, podían ser cultivadas con tanto ahínco como futilidad política: los devotos lectores de Ayn Rand, Robert Nozick o Murray Rothbard difuminados por aquí y por allá, podían preservar la preciosa verdad libertaria, pero con muy escasas —por no decir inexistentes— posibilidades de conseguir algún tipo de repercusión en la discusión política cotidiana. El privilegio de dicha repercusión lo tenían otros neoliberales, los arquitectos del modelo chileno o de la revolución neoliberal de Reagan o Thatcher: Hayek, Friedman, Becker, los monetaristas… es decir, el neoliberalismo mainstream, bienintencionado, pero, en último término, solo parcialmente correcto.

Sin embargo, gracias a Milei, el libertarianismo, esa teoría académicamente marginal y políticamente irrelevante, cobró vida y, además, lo hizo con una fuerza arrolladora: por medio de su adalid, proclamaba su superioridad moral, económica y estética. De pronto, las ideas de que los impuestos son un robo, de que la justicia social es un “verso empobrecedor” y que favorece a los “parásitos”, desafiaban abierta y desenfadadamente las verdades oficiales del establishment político, social y económico. En una demostración de fuerza hercúlea, Milei movió el eje de la discusión política de la arruinada Argentina. Y las ondas del sismo ya se sienten también en otras partes de Latinoamérica. El terremoto Milei sacude el continente. Sus admiradores están exultantes.

¿Qué es el libertarianismo?

El libertarianismo es una de las tantas teorías políticas que conforman el liberalismo. Como eso no nos dice mucho, dada la amplitud del mismo liberalismo, que comprende autores tan disímiles como Hayek, Rawls, Berlin o Popper, lo mejor para caracterizarlo es recurrir a su principal exponente: Robert Nozick.

Es un lugar común decir que la filosofía política anglosajona estaba muerta hasta que John Rawls la resucitó con la publicación, en 1971, de Teoría de la justicia. Ese lugar común se funda, por cierto, en la calidad de la obra del propio Rawls, pero también en las respuestas que motivó. La obra de Nozick, Anarquía, Estado y utopía, publicada tres años más tarde, es la respuesta libertaria a Teoría de la justicia, que se orienta más bien por el modelo de una socialdemocracia.

Nozick defiende, a partir de una teoría de los derechos naturales, un Estado mínimo, es decir, un Estado que se ocupa únicamente de la defensa de los derechos de propiedad, del cumplimiento de los contratos y de la defensa contra la agresión externa. En términos concretos, el Estado defendido por Nozick tendría un poder judicial, un ejército, un ministerio del Interior y poco más. Tendría un gobernante cuyas funciones Nozick no se encarga nunca de aclarar. Esto, que podría parecer un defecto del libro, es intencional: Nozick es lo suficientemente inteligente como para dejar asuntos sin definir: aquellos cuya descripción podrían hacerle perder encanto a su propia utopía. De cara al éxito de la teoría es mejor no adentrarse en detalles. O dar solo los indispensables.

¿Pero cuál es el encanto de las ideas de Nozick? ¿Cómo puede ofrecer una utopía una teoría política que dice que el único Estado legítimo es el Estado mínimo y que cualquier otro Estado mayor (¡incluyendo el subsidiario!) es inmoral?

La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece: el Estado mínimo puede ser una utopía porque es el único que asegura a todos y cada uno de sus ciudadanos vivir según las elecciones que han hecho. Dicho de otro modo, el Estado mínimo promete que su vida va a ser el reflejo perfecto, sin residuos ni distorsiones, de sus opciones de vida. En consecuencia, no hay detallados programas educativos, ni excesivas regulaciones sobre las relaciones entre los sexos, ni sobre las drogas, ni sobre la religión, ni nada de eso. En ese sentido, no se parece a Utopía, de Moro, ni a Viaje a Icaria, de Cabet, ni a ninguna de las abundantes utopías socialistas, tan dadas a regular todos los aspectos de la vida, hasta en sus detalles más exasperantes.

Pero… ¿y si escojo mal? ¿Qué pasa con los yerros en la utopía libertaria?

Cada uno carga con ellos, como es justo. La ventaja de la utopía libertaria es que nadie les impone costos a otros y nadie asume más costos de los que quiere asumir. Tal vez haya gente como el Padre Hurtado o la Madre Teresa, que dediquen sus vidas a otros (a los desamparados, los marginados, los criminales, etcétera), pero nadie los obliga a ello. Las otras teorías políticas pueden distinguirse del libertarianismo porque imponen arbitrariamente sobre unas personas los costos de las decisiones de otras. Así, la máxima libertaria de Nozick queda resumida en el siguiente aserto: “A cada quien como escoja, de cada quien como es escogido”.

La aspiración de resolver —o diluir— los problemas políticos mediante su privatización refleja el poco aprecio que los libertarios tienen por los derechos y libertades políticas. Después de todo, si todo fuera privado, ¿para qué querríamos tales derechos y libertades? En tal caso no serían necesarios. Y es este engañoso cálculo el que lleva a los libertarios a subestimar las libertades políticas que son propias de la democracia.

I love Singapur

Milei suele repetir la siguiente definición de liberalismo, que atribuye a Alberto Benegas Lynch: “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”. ¿Incluye esta definición la democracia? O, más aún, ¿es posible en ella? ¿Qué sistema de gobierno debemos entender que se sigue de ella? ¿Supone alguna concepción de ciudadanía?

Los defectos de esta definición ponen de manifiesto uno de los problemas más generales del libertarianismo, que es su ambigüedad frente a la democracia.

El liberalismo ha adoptado la causa de la democracia porque, como ha explicado Giovanni Sartori, la democracia representativa es una garantía de la libertad política, al punto de que, como dice el mismo autor, liberalismo y democracia representativa han llegado a ser una y la misma cosa: la democracia liberal.

El libertarianismo es una excepción a esta síntesis. Ello tiene que ver, fundamentalmente, con el hecho de que es un intento de solucionar los problemas políticos por medio de su privatización. Pero la democracia presupone que hay cosas y problemas comunes (lo que los romanos llamaban res publica) que no pueden reducirse a asuntos y problemas privados. Tales cosas y problemas no pueden ser tratados más que de modo conjunto. Esta incongruencia entre los propósitos libertarios y los presupuestos de la democracia explican tanto la incomodidad que los libertarios tienen a la hora de discurrir acerca de la democracia como la afinidad que tienen con el mercado. La razón es que mientras el mercado permite desagregar las preferencias, posibilitando que cada uno satisfaga la suya, la democracia obliga a tratarlas de modo conjunto, evitando que todos puedan satisfacerlas simultáneamente. Las discrepancias en un grupo acerca de qué comer pueden resolverse permitiendo que cada uno vaya por su cuenta a comer donde quiera. Sin embargo, esa solución no es posible si los miembros del grupo no pueden separarse. Como este ejemplo pone de manifiesto, en la democracia las minorías siempre pierden. Y a ello todavía hay que añadir que las decisiones de las mayorías no tienen por qué ser las mejores ni las más racionales.

Dificultades como estas explican que autores libertarios —como Jason Brennan (Contra la democracia) o Bryan Caplan (El mito del votante racional)— sean sumamente críticos de la democracia. Pero, además, la aspiración de resolver —o diluir— los problemas políticos mediante su privatización refleja el poco aprecio que los libertarios tienen por los derechos y libertades políticas. Después de todo, si todo fuera privado, ¿para qué querríamos tales derechos y libertades? En tal caso no serían necesarios. Y es este engañoso cálculo el que lleva a los libertarios a subestimar las libertades políticas que son propias de la democracia.

Todo lo anterior explica que los libertarios (al menos los latinoamericanos) toleren de buena gana gobiernos autoritarios económicamente exitosos o los prefieran a democracias caóticas y con un mal desempeño económico: los primeros están más cerca de la privatización total, mientras que los segundos se enredan en las complejidades del sistema de decisión conjunta que es la democracia. Singapur, entonces, es preferible a Brasil o a Ecuador.

Las derivas distópicas del libertarianismo

Nozick es un hereje de la misma doctrina que ayudó a perfeccionar: aunque Anarquía, Estado y utopía contiene la forma más sofisticada de libertarianismo, años después, Nozick declaró en más de una oportunidad la insatisfacción con su propia doctrina. La razón estriba en que, al orientarnos por el concepto de propiedad para definir los derechos y la justicia, no hay nadie ni nada que escape a una posible instrumentalización: la ciudadanía, la libertad y hasta los niños son bienes potencialmente transables según las premisas libertarias. Varios autores libertarios y anarcocapitalistas (libertarios “de derechas”) dan ejemplo de esto.

En su libro Ética de la libertad, Murray Rothbard, por ejemplo, no solo defiende el aborto libre hasta los nueve meses de gestación en virtud del derecho de propiedad que la mujer tiene sobre el propio cuerpo, sino también la compraventa de niños en virtud del presunto derecho de propiedad que los padres tienen sobre sus hijos. Por lo demás, dice, un “floreciente mercado de niños” permitiría resolver difíciles conflictos paternofiliales.

Por su parte, Walter Block —otro ícono del libertarianismo— sostiene en una serie de libros convenientemente titulados Defendiendo lo indefendible, que el chantaje, el tráfico de favores, el tráfico de órganos, el proxenetismo, el trabajo infantil y el soborno policial, entre otras prácticas similares, son (o deberían ser) acuerdos legítimos en una sociedad libre.

Como cualquier otra utopía, la libertaria alberga las semillas de su propia distopía. La interpretación de todas las categorías e instituciones políticas a partir de la propiedad obliga a adherir a tesis absurdas o chocantes: que los niños son propiedad de los padres, que los contratos de esclavitud son jurídicamente posibles, que la libertad de expresión —en tanto prolongación de la propiedad sobre mis propias cuerdas vocales— contempla el derecho a ofender o la libertad contractual, el derecho a discriminar.

Es difícil subestimar la influencia de Rothbard y Rockwell, ambos cofundadores del think tank norteamericano Mises Institute. El ‘derecho a discriminar’, el ‘derecho a ofender’, la visión decadentista de la Historia, la reivindicación instrumental del cristianismo, la definición ad hoc de ‘Occidente’ y ‘cultura occidental’ (con la exclusión a priori de Marx, Foucault, Butler u otras figuras igualmente importantes), el peligro de las minorías para la integridad cultural occidental (el constructo de la “ideología de género” juega aquí un papel muy importante) o, en fin, la construcción de los diversos enemigos políticos de Occidente responden al credo paleolibertario formulado por ellos.

El tránsito hacia la derecha radical

¿En qué momento y cómo pasa el libertarianismo a engrosar las filas de esa nueva derecha que mezcla nacionalismo, liberalismo económico, conservadurismo y populismo, conocida como derecha radical? ¿En qué momento los libertarios comienzan a simpatizar con candidatos como Trump o Bolsonaro, cuyo respeto por el Estado de derecho y la separación de poderes parece ser, en el mejor de los casos, instrumental?

En la versión de Nozick, la utopía libertaria es meramente formal, es decir, es una utopía que no promueve ninguna forma de vida en particular, porque las acepta todas, con tal de que puedan coexistir las demás. Por eso es una utopía inspirada en la tolerancia, de la que cabría esperar la mayor diversidad. Además, es una utopía cosmopolita y de “fronteras abiertas”, proclive a la más amplia recepción de inmigrantes. Sin embargo, los defectos de su formulación teórica —la explicación e interpretación de todos los derechos e instituciones sociales a partir de la propiedad— explican el tránsito del libertarianismo hacia la derecha radical.

Podemos, entonces, responder las preguntas anteriores diciendo que el libertarianismo se integra a los movimientos de la derecha radical cuando abandona totalmente su matriz liberal y muta en “paleolibertarianismo”.

En 1990, un discípulo de Rothbard, Llewellyn Rockwell Jr., publicó el texto fundacional del paleolibertarianismo, The Case for Paleo-libertarianism, traducido al español como Defensa del paleolibertarianismo. El prefijo “paleo” apunta a la necesidad de “volver a las raíces” y, con ello, de “corregir” las pretendidas ambigüedades teóricas del libertarianismo. Rockwell no explica la factibilidad teórica del tránsito del libertarianismo al paleolibertarianismo en los términos en que hemos hecho aquí. Se limita a afirmar que no existe contradicción entre conservadurismo y libertarianismo, y constata las escasísimas posibilidades electorales del libertarianismo mientras siga siendo un movimiento “contracultural”, tenga un “aspecto Woodstock”, sea “modernista”, “moralmente relativista e igualitario”.

En consonancia con la adición del prefijo “paleo”, Rockwell propuso ciertas innovaciones —él diría

“rescate”— doctrinarias: la asunción de que la ética igualitaria es reprensible moralmente, destructora de la propiedad privada y de la autoridad social; la reivindicación de la cultura occidental “como digna esencialmente de conservación y defensa”; la reivindicación de la importancia de la autoridad social de la familia, las iglesias, la comunidad y otras “instituciones mediadoras”; la defensa de “los patrones objetivos de moralidad, especialmente los que se encuentran en la tradición judeocristiana, como esenciales para el orden social libre y civilizado”.

Tal vez la mera enunciación de los principios no hace justicia a los alcances del propósito de Rockwell, que puede quedar descrito como el intento por sacar adelante una agenda conservadora e identitaria por medios libertarios. En este sentido es, junto con su maestro Rothbard, uno de los pioneros de esta operación de instrumentalización del libertarianismo, la cual funciona más o menos así: si usted quiere defender el “derecho a discriminar” no necesita decir que tal o cual grupo es inferior; basta con que reivindique la libertad contractual para justificar el hecho de que no quiere tener trato con ellos; si usted quiere difamar u ofender a un grupo, basta con que diga que la libertad de expresión contiene o supone forzosamente el derecho a ofender (elevando a rasgo esencial una consecuencia accidental del ejercicio de tal libertad), etcétera.

Rothbard, por su parte, saludó con entusiasmo el texto de Rockwell y profundizó su programa, promoviendo como estrategia paleolibertaria, en un texto de 1992, el “populismo libertario”. En dicho populismo encontramos anticipadas varias de las advertencias contra el “globalismo” que tan frecuentemente repiten hoy grupos de derecha radical: la denuncia de poderosas élites internacionales que imponen unilateralmente un programa político a la ciudadanía, la corrupción de los políticos (la “casta”), la connivencia de la academia con dicha élite, etcétera. Este diagnóstico es seguido por un programa que recoge y expande los puntos de Rockwell. Curiosamente, su séptimo punto se titula “Primero América”.

Es difícil subestimar la influencia de Rothbard y Rockwell, ambos cofundadores del think tank norteamericano Mises Institute. El “derecho a discriminar”, el “derecho a ofender”, la visión decadentista de la Historia, la reivindicación instrumental del cristianismo, la definición ad hoc de “Occidente” y “cultura occidental” (con la exclusión a priori de Marx, Foucault, Butler u otras figuras igualmente importantes), el peligro de las minorías para la integridad cultural occidental (el constructo de la “ideología de género” juega aquí un papel muy importante) o, en fin, la construcción de los diversos enemigos políticos de Occidente responden al credo paleolibertario formulado por ellos. El lector puede hacerse una idea de esos enemigos por dos citas de uno de los más importantes exponentes del paleolibertarianismo en la actualidad, Hans-Hermann Hoppe:

Los libertarios deben distinguirse de los demás practicando y defendiendo las formas más radicales de intolerancia y discriminación contra los igualitaristas, demócratas, socialistas, comunistas, multiculturalistas y ecologistas, contra las costumbres pervertidas, los comportamientos antisociales, la incompetencia, la indecencia, la vulgaridad y la obscenidad.

Y en la otra, a propósito de los indeseables en la sociedad libertaria, dice:

Un orden social libertario no puede tolerar ni a los demócratas ni a los comunistas. Será necesario apartarlos físicamente de los demás y extrañarlos. Del mismo modo, en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quienes promueven formas de vida alternativas, no basadas en la familia ni en el parentesco, incompatibles con aquella meta. También estas formas de vida alternativa —hedonismo individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o comunismo— tendrán que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un orden libertario.

El peso de la utilidad simbólica

Pese a la altísima inflación y a la crisis global por la que atraviesa Argentina, Milei —que suele citar a los autores aquí mencionados— debió esperar hasta la segunda vuelta para asegurar su triunfo, que en un momento pareció dudoso. Seguramente, influyó que fuera un candidato cuya filosofía admite la venta de niños o la diversificación de los derechos ciudadanos según su capacidad adquisitiva. Tales posibilidades, aunque solo sean teóricas y no estén plasmadas en el programa, hacen que una elección sea sumamente costosa. Y a eso se refería Nozick cuando afirmaba que el libertarianismo que había defendido en su juventud pasaba por alto el problema de la utilidad simbólica: hay elecciones que nos resultan inadmisibles —o mucho más difíciles— por lo que entrañan. En este sentido, Nozick fue, una vez más, mucho más lúcido que todos sus epígonos.