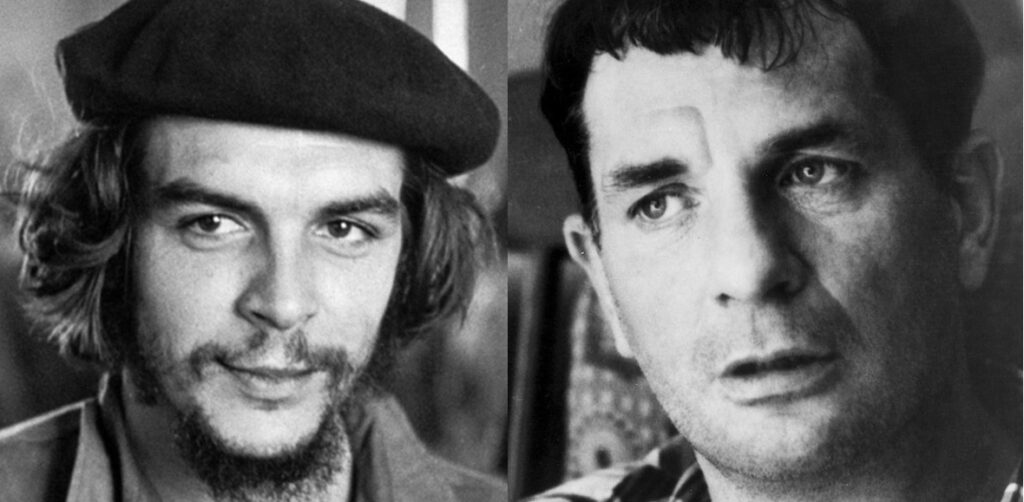

Jack Kerouac y el Che Guevara: literatura y acción

Leer y escribir era para Kerouac y el Che un archipiélago insonorizado en el corazón de la acción, el descanso en el que buscaban los vocablos que borroneaban los caminos. Y con esto inventaron un método: el del lector —la lectora— que hurga en los libros la intensidad de una experiencia perdida en la materialidad de la acción.

por Federico Galende I 14 Abril 2022

Walter Benjamin no tenía cómo considerarlos cuando escribió su formidable ensayo sobre el narrador, donde en un rapto de resignación se precipitó a despachar para siempre el expediente de la escritura sobre la vida vivida en manos de la aparición de un nuevo género, el de la novela, un recurso sedentario de la burguesía emergente que le permitía a cualquiera fabular una historia sin tomarse el trabajo de separarse de la paz íntima del escritorio. La lectora, el lector, agregaban su pizca de arena, pues quedaban en condiciones de consumir esas aventuras desde la cómoda distancia de sus recintos domésticos.

Para establecer ese corte, del que El Quijote era un ejemplo paródico en circunstancias en las que El discurso del método —redactado por Descartes al calor de una estufa en un pequeño cuartel de Nuremberg— era su contraparte fóbica y despectiva, Benjamin había partido de una división clásica: la que separa a los seres de acción de los seres de ideas. No es improbable que debamos las tesis de esta naturaleza —escritas de diversas maneras antes de que lo hiciera Benjamin— a la tendencia casi espontanea a desconsiderar a las escritoras o los lectores que anidan en el corazón de la acción, como si el acto de hacer frenara de alguna manera el de leer y pensar.

Esto último, a pesar de los enormes esfuerzos que las vanguardias del siglo XX hicieron por reunir las dos cosas. Sabemos cuáles eran estas dos cosas: el arte y la vida, de la que aventureros jugados como Stendhal, Céline o Conrad (redadas en las campañas imperiales de Napoleón, viajes tenebrosos a las noches del existir, anotaciones con revoltijos en el estómago en despiadados vapores belgas que regresaban del Congo) dejaron más de una prueba.

Aunque quizá falte alguna: la que dos o tres décadas más tarde enlazaría a un incansable viajero literario como Kerouac, con un aventurero político como el Che Guevara. Situemos un año: 1951. Kerouac se tomó solo un par de semanas de abril para redactar a toda velocidad En el camino, no hace falta agregar una vez más que de manera automática y rodeado de altas dosis de café, en un piso pobre al que ensombrecían las torres espigadas de Manhattan. Venía de recorrer en un Cadillac destartalado las Rocky Mount, Texas, Denver, Iowa, San Francisco y un largo etcétera, acompañado de una pila de cuadernos y un par de amigos a los que hizo famosos, en casi todos los casos sin salirse de la mítica 66, la primera carretera en recibir los beneficios del pavimento y la redondez del número por la que luchó a brazo partido el ingeniero Avery, su fundador.

El mismo mes de aquel 1951, el Che dejó atrás por primera vez la Argentina, para embarcarse en un petrolero de la YPF que, tras zarpar de Comodoro Rivadavia, llegaría a Trinidad y Tobago, con detenciones previas en Brasil, Venezuela, Guyana y una serie de puertos que no figurarían en el futuro en su menú de predilecciones revolucionarias. Como aún no se recibía de médico, el viaje lo realizó en calidad de enfermero, premunido al igual que Kerouac —su amigo desconocido— de una pila de cuadernitos en los que garabatearía las primeras anotaciones de lo que serían sus fabulosos diarios de viaje. La Norton 500 en la que recorrería Latinoamérica, junto a su compañero Alberto Granado, involuntaria cita figurativa del Cadillac en el que rodaban Jack y Neal, llegaría un año más tarde, cambiando para siempre el rostro del estudiante que en una foto posa de saco y corbata, todavía con el pelo corto y bien afeitado, por el del pelilargo con boina calada y pelo desarreglado que lo convertiría con el tiempo en una de las serigrafías más repetidas de la historia.

Juntos hicieron de esas causas perdidas sus viajes más personales hacia el hambre, y cuando se lee o se viaja con hambre desaparecen por fin la literatura, el turismo, y solo queda la sustancia. La vida es y será esa sustancia, con independencia de que en sus formas se empecinen y desperecen las aburridas ambiciones de quienes mueren en la instantaneidad de todos sus segundos.

De ese segundo viaje, el Che entresacaría su amor eterno por las cosas en movimiento, no solo las de su moto o su cuerpo, sino también la de cualquier comunidad que existiera: la que formaban entre sí las imágenes, los árboles, las voces, las palabras, los seres. Nada debía permanecer donde estaba, la vida era una fuga, la selva o la serpiente de las autopistas un texto mutante y la escritura, una conjunción. A la distancia y sin proponérselo, residía en esto lo que lo separaba de la tesis de Benjamin y lo unía a Kerouac: el equipaje ingrávido, la ética espontanea de las crisálidas.

Era una ética extraída de la metamorfosis de los paisajes, vaciados de los amargos dictámenes de la perspectiva y superpuestos por la velocidad como en las pinturas de Turner, aunque escoltadas por detenciones provisorias que pretextaban siempre el auxilio de un libro. Podían asomar del bolsillo de una chaqueta raída o, como en el caso del Che, de su inseparable cartera de cuero de camello, contrariando una carga que apuntaba a ser cada vez más ligera. Lo era incluso contra la literatura, esa quietud tortuosa en el ramaje de las palabras.

Kerouac era un lector de entretiempos, un devorador de párrafos mascados en cervecerías baratas y bencineras iluminadas por una luz taciturna; en cuanto al Che, existe una foto que rememora Piglia: está en Bolivia, trepado a un árbol, leyendo distendido en medio de la guerrilla y la desolación.

Leer y escribir era para ambos un archipiélago insonorizado en el corazón de la acción, el descanso en el que buscaban los vocablos que borroneaban los caminos. Y con esto inventaron un método: el del lector —la lectora— que hurga en los libros la intensidad de una experiencia perdida en la materialidad de la acción.

Guevara lo dejó anotado en su diario: “Mis dos adicciones: el tabaco y la lectura”. Perseguido por el asma, se supone que lo primero lo compensaba acudiendo al inhalador, del que se separaba tan poco como de sus libros, de los que el fusil era a la vez su irremediable revés dialéctico. No era una magnum ni una carabina ni una ametralladora; era un fusil, el nombre de todas las armas que empuñaron a lo largo de la historia los pueblos humildes que lucharon sin tregua por sus causas eternamente perdidas.

Los libros, los viajes, los diarios formaron parte de esas causas también, y por eso Kerouac se movía sin percibir en la literatura un punto de llegada. Juntos hicieron de esas causas perdidas sus viajes más personales hacia el hambre, y cuando se lee o se viaja con hambre desaparecen por fin la literatura, el turismo, y solo queda la sustancia. La vida es y será esa sustancia, con independencia de que en sus formas se empecinen y desperecen las aburridas ambiciones de quienes mueren en la instantaneidad de todos sus segundos.