Polvo radiactivo

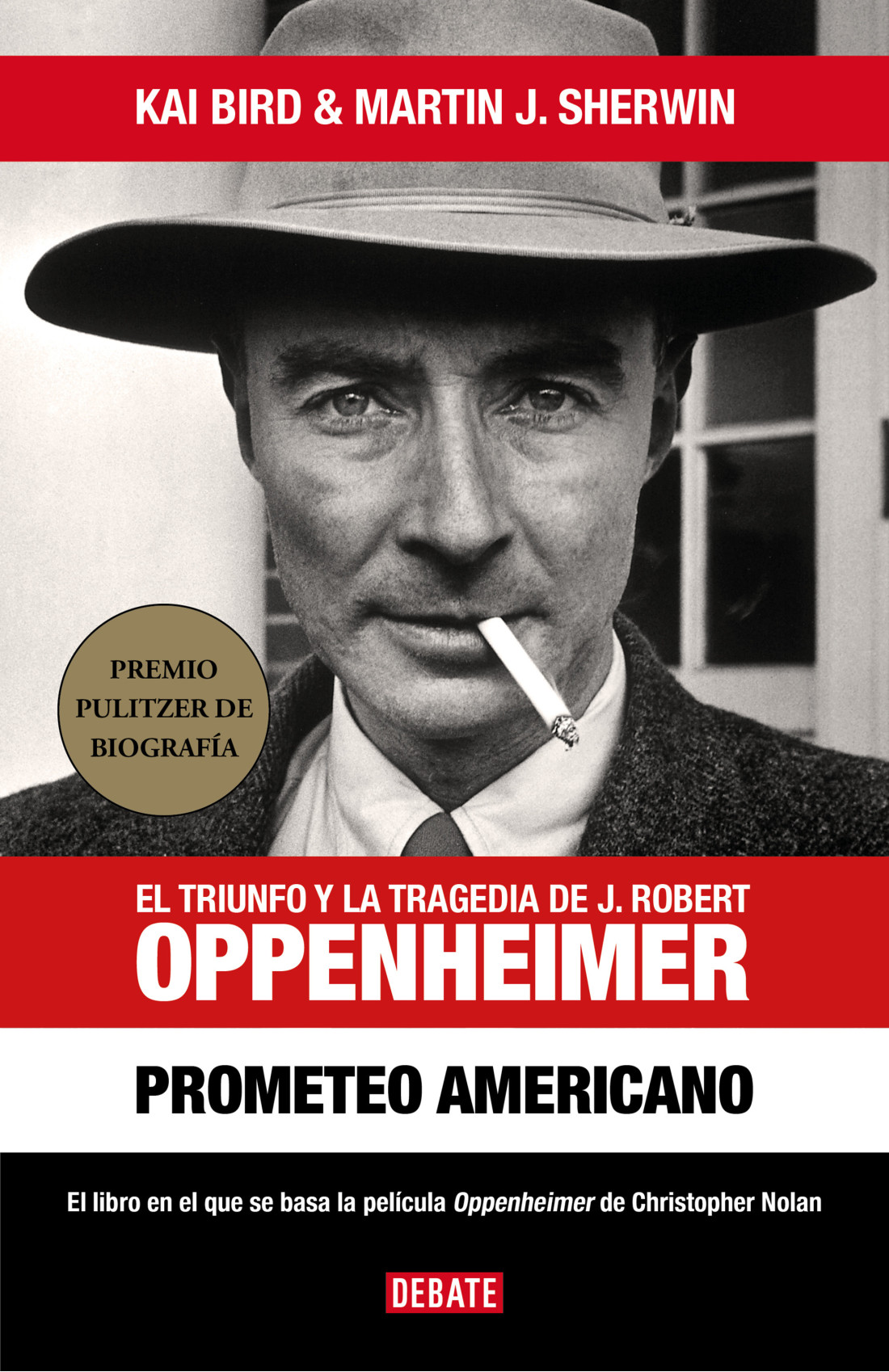

Hiroshima y Nagasaki no fueron el final para J. Robert Oppenheimer. No se alejó de la ciencia estadounidense ni de la era atómica que había ayudado a inaugurar. Su logro y su angustia, antes de la bomba y después de ella, hacen de él un hombre por el que continuamente se sienten atraídos historiadores y artistas. La obra de Heinar Kipphardt El caso Oppenheimer, cautivó al público en la década de 1960, y una ópera, Doctor atómico, se estrenó en 2005. Ahora es el momento de una película dirigida por Christopher Nolan y también se traduce la reveladora biografía de Kai Bird y Martin J. Sherwin que aquí se comenta.

por James Gleick I 31 Julio 2023

Han pasado muchas décadas desde que Estados Unidos lanzó por primera vez el arma de destrucción masiva por excelencia contra objetivos civiles, dos veces en una semana, destruyendo dos ciudades en una llamarada de fuego nuclear. Nadie lo ha hecho desde entonces. J. Robert Oppenheimer se sorprendería de que no hayamos ido más allá.

La bomba atómica seguramente habría llegado a existir sin Oppenheimer liderando el Proyecto Manhattan, pero la etiqueta de “padre de la bomba atómica” no podría asignársele a nadie más. Él sintió profundamente su responsabilidad. Su conciencia autolacerante le permitió ver con claridad inmediata y duradera lo que significó para la humanidad. Si no hubiera hecho nada más —si no le hubiera pasado nada más—, Oppenheimer seguiría siendo una de las grandes, complejas y definitorias figuras del siglo XX.

Pero Hiroshima y Nagasaki no fueron el final para él; no se alejó de la ciencia estadounidense ni de la era atómica que había ayudado a inaugurar. Su logro y su angustia, antes de la bomba, y después de ella, hacen de él un hombre por el que continuamente se sienten atraídos historiadores y artistas. La obra de Heinar Kipphardt El caso Oppenheimer, cautivó al público teatral internacional en la década de 1960, y una ópera de John Adams y Peter Sellars, Doctor atómico, se estrenó en 2005 en San Francisco.

Martin J. Sherwin, historiador de la Universidad de Tufts, comenzó su biografía de Oppenheimer hace 25 años, explorando a caballo las altas mesetas desérticas de Nuevo México de las que su biografiado se enamoró por primera vez cuando era un niño que visitaba un rancho para turistas. Dado que el proyecto de Sherwin duró dos décadas más de lo que pretendía (finalmente se le unió un segundo biógrafo e historiador, Kai Bird), podemos creerle cuando dice que le dio “una nueva comprensión de las complejidades de las biografías”. Valió la pena. Prometeo americano es una completa biografía, finamente juzgada donde más importa y, a veces, reveladora. “Triunfo y tragedia” es un eslogan del que se abusa mucho en los subtítulos de las biografías; este biografiado se lo ha ganado.

Oppenheimer nació en 1903, el primer hijo de judíos alemanes ricos y cultos que vivían en Nueva York, y casi de inmediato se entendió que era brillante y sensible. O como él dijo: “Fui un niño empalagoso y repulsivo de tan bueno”. También era solitario, propenso a la melancolía, fascinado y confundido por el sexo, y, a la vez, romántico y arrogante. Estudió ciencias en Harvard, leyó a Dostoievski, Proust y la recién publicada Tierra baldía de T. S. Eliot, escribió poesía amorosa y pintó paisajes al óleo. Estos eran los embriagadores primeros días de una nueva física, la mecánica cuántica. Él siguió este campo hasta Europa, donde se estaba gestando, buscó a los pioneros de la nueva guardia y a todos los impresionó considerablemente.

Bird y Sherwin lo describen acertadamente como ‘un diletante productivo’. Su casi contemporáneo, el físico Isidor I. Rabi (cuya fuerte voz moral se escucha a lo largo de este libro), alguna vez dijo: ‘Dios sabe que no soy la persona más simple del mundo, pero, al lado de Oppenheimer, soy muy muy simple’. (…) Tenía fuertes convicciones sociales y políticas, se identificaba con los comunistas y el comunismo, apoyaba a los sindicalistas y aportaba dinero a los republicanos españoles que luchaban contra los fascistas.

Cuando regresó para convertirse en profesor en Berkeley, ya era conocido como el físico joven más brillante de Estados Unidos. Se convirtió en el primero en predecir la existencia de la antimateria, de la cual se dio cuenta, a fuerza de imaginación y cálculos, que debía existir; e hizo un trabajo innovador en estrellas de neutrones décadas antes de que los astrónomos pudieran observar alguna. De alguna manera, sin embargo, siempre se las arreglaba para no alcanzar a resolver los problemas más grandes. Bird y Sherwin lo describen acertadamente como “un diletante productivo”. Su casi contemporáneo, el físico Isidor I. Rabi (cuya fuerte voz moral se escucha a lo largo de este libro), alguna vez dijo: “Dios sabe que no soy la persona más simple del mundo, pero, al lado de Oppenheimer, soy muy muy simple”. Oppenheimer era el tipo de persona que estudiaba el Bhagavad Gita en el sánscrito original y daba nombres ingeniosos a sus automóviles (Gamaliel, Garuda y más tarde Bombsight, “visor de bombardero”). Tenía fuertes convicciones sociales y políticas, se identificaba con los comunistas y el comunismo, apoyaba a los sindicalistas y aportaba dinero a los republicanos españoles que luchaban contra los fascistas.

Nunca ganó un premio Nobel. Los autores sugieren que su rol como creador de bombas pudo haber jugado en su contra, pero tal vez el juicio de Rabi —que el mayor logro de la física le fue esquivo— es más acertado: “Su interés por la religión… resultó en un sentimiento hacia el misterio del universo que lo rodeaba casi como una niebla. Veía la física con claridad… pero en el borde tendía a sentir que había mucho más de lo misterioso y de lo nuevo de lo que realmente había. No tenía la suficiente confianza en el poder de las herramientas intelectuales que ya poseía y no llevó su pensamiento hasta el final”. Terminó los escritos de otros físicos cuando ellos estaban atascados. Poseía un gusto exquisito al seleccionar problemas. En retrospectiva, podemos ver que estaba destinado a ser un inspirador, organizador y perfeccionador de científicos, y un líder.

Pronto iba a dejar atrás el diletantismo.

En enero de 1939 llegaron noticias provenientes de dos científicos alemanes de que el núcleo de un átomo de uranio podía dividirse cuando se bombardeaba con neutrones. Oppenheimer no fue el único físico que vio lo que eso implicaba. “Así que no creo nada improbable”, le escribió a un amigo, “que 10 centímetros cúbicos de deuteruro de uranio (habría que tener algo que ralentizara los neutrones sin capturarlos) produzcan una explosión brutal”.

Cuando llegó el momento de que Estados Unidos intentara construir una bomba atómica, Oppenheimer era y no era una elección natural para ser director del proyecto científico e industrial más ambicioso de la historia de la humanidad. Él estaba en el pináculo de la física estadounidense. En 1942, fue puesto a cargo de la investigación de neutrones rápidos en Berkeley con un título gubernamental imaginativo: “coordinador de Ruptura Rápida”. Por otro lado, el aparato de seguridad del Gobierno alimentaba una antipatía hacia las personas con asociaciones comunistas, y las de Oppenheimer eran bien conocidas. El FBI había abierto una investigación que rozaba el acoso (a él rara vez no lo vigilaban ni escuchaban) que continuó durante la mayor parte de su vida, generando 10.000 páginas de expedientes. El Departamento de Guerra le negó una autorización de seguridad, en un momento en que la mayor parte del conocimiento del mundo relacionado con la fisión atómica residía en su cerebro.

Y no era ingeniero. A la edad de 38 años, parecía etéreo. Estaba frágil y con bajo peso, y reprobó su examen físico del Ejército.

Sin embargo, algunas personas lo seguirían a cualquier parte. Podemos medir su carisma a partir de su reflejo en la extravagante romantización que de él hacían otros: “El sombrero chato, la pipa y una extraña expresión en los ojos le daba cierta aura”. Sus ojos no eran solamente azules, sino que “tenía los ojos más azules que he visto nunca, de un azul muy claro”. Un físico dijo simplemente: “Cuando estaba con él, yo crecía como persona”. Los estudiantes imitaban su forma de hablar y de caminar. “Cuando algo le sorprendía, decía ‘hala’”, recordó uno, y “era una maravilla oírselo decir”.

El FBI había abierto una investigación que rozaba el acoso (a él rara vez no lo vigilaban ni escuchaban) que continuó durante la mayor parte de su vida, generando 10.000 páginas de expedientes. El Departamento de Guerra le negó una autorización de seguridad, en un momento en que la mayor parte del conocimiento del mundo relacionado con la fisión atómica residía en su cerebro.

La historia del éxito de Oppenheimer en esa meseta aislada de Nuevo México, desde la primavera de 1943 hasta el verano de 1945, se ha contado muchas veces. Bird y Sherwin capturan todo el drama, la euforia y la gloria irónica. Primero había 30 científicos en barracones de madera contrachapada, rodeados por cercas de alambre de púas; pronto, 6.000 hombres y mujeres vivían y trabajaban en cientos de edificios y remolques, creando una ciudad políglota e indomable. Oppenheimer hizo el trabajo. Pero para las personas que pasaron esos dos años esclavizados por él, también hizo que fuera una época dorada. “Aquí, en Los Álamos”, dijo un físico inglés, “he encontrado el espíritu de Atenas, de Platón, de la república ideal”. Todo al servicio de la muerte masiva.

Entonces, ¿eran los científicos los responsables de las consecuencias del arma que habían creado? ¿Se seguían deberes morales a partir de los deberes técnicos? Edward Teller, quien pasó a liderar el desarrollo de la bomba de hidrógeno, decía que no: “El accidente en el que se resolvió esta cosa espantosa no debería darnos la responsabilidad de tener una voz sobre cómo se utilizaría”. Pero Oppenheimer no se dejaría zafar de esa forma. Cómo “se utilizaría” la bomba era en parte una cuestión científica, y Oppenheimer hizo esa parte de su trabajo con una eficiencia despiadada. “Que no lancen la bomba a través de las nubes o si está nublado”, les dijo a los oficiales que preparaban el ataque a Hiroshima. “Que no la detonen a mucha altura (…) si no, el daño que causará en el objetivo será menor”. Pero al mismo tiempo, ya estaba tratando de abordar cuestiones morales y políticas. Mirando el espectro de una carrera armamentista de posguerra, instó a que la Unión Soviética estuviera completamente informada sobre la bomba y su uso inminente; el presidente Truman hizo caso omiso de este consejo.

Oppenheimer no se quedó en Los Álamos. Se fue a los pocos meses de los bombardeos de 1945 y se convirtió en director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Sin embargo, no abandonó la vida pública. A medida que el Gobierno comenzó a formar comités, comisiones y agencias para gestionar la nueva era nuclear, Oppenheimer parecía estar en todas partes.

Incluso cuando estaba siendo enaltecido por la prensa nacional, estaba compartiendo sus visiones más oscuras con pequeñas audiencias de científicos y otras personas. “Hemos creado una cosa, un arma de lo más terrible, que ha alterado de golpe y profundamente la naturaleza del mundo. (…) Una cosa malvada, según los valores del mundo en el que crecimos”, dijo. Le confesó a Truman en una reunión privada que sentía que tenía las manos manchadas de sangre —una declaración que el presidente consideró ofensiva y presuntuosa. Truman le dijo enojado al subsecretario de Estado Dean Acheson que Oppenheimer era “un científico llorica”, que en su despacho “pasó el rato retorciéndose las manos y diciéndome que las tenía manchadas de sangre”.

De hecho, Oppenheimer a veces les hablaba a los políticos como si se dirigiera a niños. Trató de advertir sobre la posibilidad de terrorismo nuclear: una bomba introducida de contrabando en una ciudad en un contenedor o caja. No había una defensa de alta tecnología, señaló. “¿Qué instrumento usaría para detectar una bomba atómica que estuviera escondida en una ciudad?”, preguntó un senador en una audiencia cerrada. Oppenheimer respondió secamente: “Un destornillador”, para abrir hasta el último contenedor y maleta. Bird y Sherwin muestran lo bien que anticipó nuestro propio mundo, donde los materiales y las tecnologías nucleares se filtran a través de redes oscuras y donde, a medida que cada nuevo país se une al club nuclear, no tenemos respuesta, solamente sorpresa y fanfarronadas perpetuas.

Bird y Sherwin capturan todo el drama, la euforia y la gloria irónica. Primero había 30 científicos en barracones de madera contrachapada, rodeados por cercas de alambre de púas; pronto, 6.000 hombres y mujeres vivían y trabajaban en cientos de edificios y remolques, creando una ciudad políglota e indomable. Oppenheimer hizo el trabajo. Pero para las personas que pasaron esos dos años esclavizados por él, también hizo que fuera una época dorada.

“El monopolio atómico que tenemos”, advirtió Oppenheimer en 1948, “es como una tarta helada que se funde al sol”. En 1949, la Unión Soviética hizo explotar su primera arma nuclear, sorprendiendo a Truman, quien al principio no quería creerlo. Por su parte, Oppenheimer creía que la proliferación nuclear era inevitable, pero que no tenía por qué conducir a una carrera armamentista. Se opuso al punto de inflexión crucial: el desarrollo de la bomba de hidrógeno o “bomba H”, utilizando la fusión nuclear para liberar una fuerza explosiva miles de veces mayor que las primeras bombas de fisión. Temía que tales armas, si se fabricaban, seguramente serían utilizadas.

En cambio Truman se puso del lado de los elementos extremistas de su administración, quienes argumentaron que los soviéticos desarrollarían estas armas por su cuenta y que la restricción unilateral sería un suicidio. Avanzó con un vasto programa industrial para aumentar la capacidad nuclear de la nación. Las decisiones se tomaron en su mayoría en secreto, prácticamente sin debate público, y el legado es nuestro: una reserva mundial de más de 100 mil armas nucleares, un costo de funcionamiento para la economía estadounidense que ha superado los 5.5 billones de dólares y, a cambio, ningún sentido realista de seguridad nuclear, incluso en una era postsoviética en la que tememos naciones cada vez más pequeñas y tenemos todos los grupos terroristas que podrían comprar o robar sus bombas.

Cuando Oppenheimer cayó, cayó fuerte. Su principal antagonista fue Lewis Strauss, un exfinancista a quien Truman designó para la Comisión de Energía Atómica, donde encontró a Oppenheimer como un obstáculo y como alguien irritante. A Strauss le molestó la oposición de Oppenheimer al desarrollo de la bomba de hidrógeno, y cuando el presidente Eisenhower nombró a Strauss presidente de la Comisión de Energía Atómica, inmediatamente comenzó a intentar apartar a Oppenheimer. En 1954 presentó cargos formales: acusaciones de deslealtad, que iban desde haber figurado “como contribuyente de los Amigos del Pueblo Chino”, hasta haberse “opuesto enérgicamente al desarrollo de la bomba de hidrógeno”.

“Se alegan vínculos rojos”, resonaban los titulares de los diarios. El auge de la histeria anticomunista sirvió de telón de fondo, pero Oppenheimer no fue víctima del macartismo. Strauss deliberadamente mantuvo el asunto Oppenheimer lejos del volátil senador, porque Strauss quería que se manejara con cuidado. Era algo personal. Los procedimientos fueron secretos, fuera de cualquier tribunal o proceso legal normal. Strauss seleccionó al fiscal y a los jueces. Los entrenó con acusaciones secretas de los archivos del FBI de Oppenheimer que a Oppenheimer y sus abogados no se les permitió ver, y mucho menos refutar. Mientras tanto, Strauss y el FBI escuchaban a escondidas (con micrófonos ocultos) las discusiones de Oppenheimer con sus abogados. Strauss y sus aliados “estaban decididos a silenciar al único hombre al que creían capaz de desafiar sus estrategias políticas”, escriben Bird y Sherwin. Esto no fue un juicio; era, como muestran los autores en su desgarradora crónica, una “audiencia arbitraria” y un “jurado amañado”, y el resultado estaba predeterminado. Se revocó la autorización de seguridad de Oppenheimer y se acabó su trabajo en el gobierno.

La excomunión de Oppenheimer no fue el final, por supuesto. Él vivió otros 13 años. Uno de los últimos actos del presidente Kennedy antes de ser asesinado fue preparar un rito de rehabilitación: otorgar a Oppenheimer el premio Enrico Fermi, un premio presidencial que entonces consistía en 50 mil dólares y una medalla de honor. Pero la vida pública de Oppenheimer había terminado; sus heridas nunca sanaron. El mejor epitafio para él todavía puede ser el de George F. Kennan; el gran diplomático elogió a Oppenheimer en 1967: “Con nadie se ensañaron más cruelmente los dilemas que planteó la conquista reciente de un poder arrancado a la naturaleza y tan desproporcionado respecto a la fortaleza moral del ser humano”.

————

Artículo aparecido en The Washington Post. Se traduce con autorización de su autor. Traducción de Patricio Tapia.

Prometeo americano. El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, Kai Bird y Martin J. Sherwin, traducción de R. Marqués, Debate, 2023, 864 páginas, $30.000.