Vida de una dama portuguesa

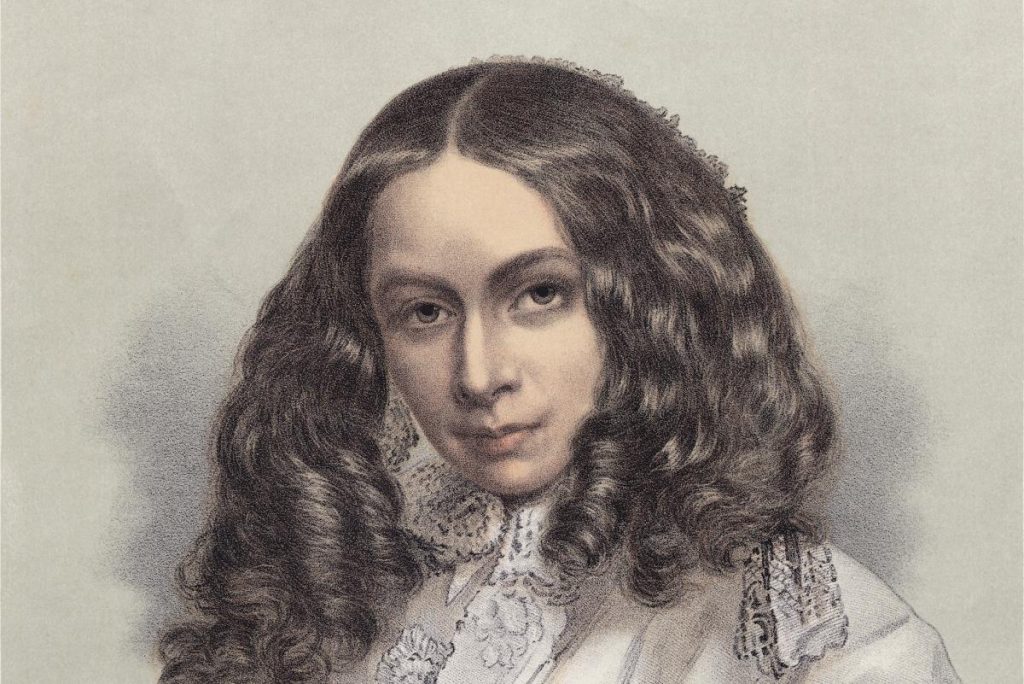

Considerada una de las grandes poetas inglesas del siglo XIX, la vida de Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) motivó la escritura del libro Flush, una biografía, sobre la enorme influencia que un perro tuvo en la escritora: la preparó para descubrir sentimientos como el amor, primero hacia el propio coker spaniel y después hacia Robert Browning, pero también la llevó a dejar el enclaustramiento en el que vivió desde los 15 años, cuando sufrió un accidente mientras ensillaba a su caballo.

por Gonzalo León I 23 Marzo 2021

En 1844, Elizabeth Barrett era una poeta conocida en Inglaterra: había hecho traducciones, publicado libros y escribía en una revista. Bastaba con escribir su nombre en un sobre para que las cartas llegaran a su domicilio en Wimpole Street 50, en Londres. En ese año, Robert Browning, otro poeta, aunque seis años menor y con una obra aún en ciernes, la quiso conocer, atraído por la mujer que podía esconderse tras los versos de su libro Poemas. Lo que parecía una tarea cotidiana y fácil, no lo era para nada, porque Elizabeth llevaba casi 20 años semipostrada y enclaustrada; podría decirse que vivió durante ese tiempo una especie de cuarentena, donde la única vida social era alguna que otra visita, que recibía en el diván de su cuarto propio, y la de su numerosa familia. De hecho, hasta este encuentro Elizabeth escribía en una carta que se había estado preparando para morir: “Aceptaba con tranquilidad mi deslizarme hacia la muerte”.

Pero antes de esto y tal como constata el estudio preliminar de Adolfo Sarabia a Los sonetos de la dama portuguesa, que es una reconstrucción de la historia entre Browning y ella a través de la correspondencia de ambos, en 1795 Edward Barrett, que tenía plantaciones en Jamaica y que vivía del comercio de esclavos, decidió regresar a Inglaterra para educar a sus nietos. Uno de ellos se llamaba igual que él y, durante su paso por Cambridge, conoció a Mary, una joven siete años mayor, con quien se casó y tuvo 12 hijos, entre ellos a Elizabeth. Pese a la diferencia de edad, Edward impuso su voluntad, porque Mary estaba demasiado ocupada pariendo y criando hijos. Quizá por eso la presencia de la madre es para Elizabeth casi fantasmal.

Elizabeth creció en el campo, rodeada de naturaleza y leyendo desde muy niña. En una carta a su editor señala que “allí pasé mis crisis de entusiasmo por Pope, por Byron y por Coleridge. A la sombra de los árboles leía a mis autores griegos con la misma seriedad con que lo hacen los estudiantes de Oxford”. Pero además de ser una lectora voraz, fue una escritora precoz. A los 12 años escribe el poema épico La batalla de Maratón, del que su padre encarga una edición de 50 ejemplares para repartir entre sus amistades.

Dos años después escribe Reflexiones sobre mi vida y mi personalidad literaria, donde hay esa cosa inglesa tan dada a la tragedia, o lo que Virginia Woolf llamó en su novela Orlando el “mal inglés”, que no es otra cosa que la nostalgia, la contemplación de la naturaleza y los sentimientos que eso produce. En ese texto Elizabeth escribe: “¡Siempre he pensado que he sido enviada a la tierra con alguna finalidad! ¡Para sufrir! ¡Para defender! ¡Para salvar con mi muerte a mi patria o a algún ser querido!”. Sobre todo en la primera parte de esta cita recuerda a Servidumbre humana, la novela de Somerset Maughan, que trata la historia de un niño que nace con el pie contrahecho y que a lo largo de la historia se pregunta con qué finalidad vino a este mundo.

Hasta la adolescencia Elizabeth era una joven normal, con serias y talentosas inclinaciones literarias; sin embargo, a los 15 años sufrió un accidente cuando ensillaba un caballo y se lastimó la espina dorsal. Con los días los dolores crecieron y avanzaron por el cuerpo. Los médicos le prescribieron opio y, si bien la situación más complicada duró unos meses, ella siguió así, agudizándose su situación de semipostración y enclaustramiento. Como no todo era una desgracia, terminó aprendiendo muchos idiomas: latín, hebreo, italiano, castellano y alemán.

Elizabeth creció en el campo, rodeada de naturaleza y leyendo desde muy niña. En una carta a su editor señala que ‘allí pasé mis crisis de entusiasmo por Pope, por Byron y por Coleridge. A la sombra de los árboles leía a mis autores griegos con la misma seriedad con que lo hacen los estudiantes de Oxford’.

Su padre, a su vez, sufrió un grave golpe económico al abolirse el comercio de esclavos en Jamaica y luego sobrevenir la rebelión de esclavos de 1832; su plantación sobrevivió, pero para prevenir cualquier catástrofe, la vendió y fue así como la familia Barrett, que usaba el toponímico del nombre de su plantación, se mudó ese mismo año a Devonshire y de ahí a Londres. Elizabeth, con 29 años, no tiene muy buenas primeras impresiones de esta ciudad: “Londres está todo envuelto, como una momia, en una niebla amarillenta, y apenas si he podido echar un vistazo a su rostro desde que llegamos”. Según cuenta Virginia Woolf en Orlando, hay en esta ciudad un cambio de luz entre el siglo XVIII y el siglo XIX, además aparece la humedad, cosa rara hasta entonces; puede decirse que la visión de Londres es la que hay a partir de ese siglo, y Elizabeth la padecía.

Pese a ello sigue escribiendo y en 1838 publica Los serafines y otros poemas, que ante la muerte de la mayoría de los poetas del primer y segundo romanticismo (Coleridge, Byron, Shelley, Keats) y la no maduración de las obras de la siguiente ola de poetas (Tennyson y el propio Browning), captó el interés de la crítica y del mundo literario. A partir de ese momento, Elizabeth Barrett tuvo un nombre.

En este punto hay que aclarar que su poesía se mueve entre la muerte y el amor, pero además incluye muchas citas de poetas de la Antigüedad, a la vez que guiños a ciertas alusiones propias del romanticismo: aves, abejas. En Los sonetos de una dama portuguesa reivindica el amor romántico, sin por ello negar su libertad: “No; deja que mi esencia de mujer, en silencio, /encomiende a tu fe mi femenino amor, /sabiendo que estoy libre, aunque tú me reclames”. Pero también no acepta que en el querer haya una razón, prefiere que sea porque sí, o motivado por los sentimientos que son siempre irracionales. Pese a la reivindicación del amor romántico, hay quienes han visto en Elizabeth Barrett a una protofeminista, que condenaba la esclavitud, por lo que podría decirse que era una mujer progresista.

Sus problemas de salud, sin embargo, nuevamente le asestaron un golpe, esta vez se trataba de una posible tuberculosis, que los médicos aconsejaron tratar en el sur de Europa, pero ante la negativa del padre, acordaron que pasara una temporada en Devon. Elizabeth consiguió que su hermano Edward la acompañara. Al poco tiempo, este salió a navegar con unos amigos en una pequeña embarcación y murió. En una carta a Robert Browning le contó cómo había sufrido este accidente: “En cierta ocasión Edward me tomó la mano, ¡cómo lo recuerdo!, y me dijo que me quería más que a nadie y que nunca se apartaría de mi lado hasta que recobrase la salud. Y 10 días después abandonó la orilla el barco que nunca volvió. ¡Me había dejado!”.

De regreso en Londres, y pese al dolor, comenzó a hacer traducciones para la prestigiosa revista Athenaeum. En paralelo, y a petición del editor, escribió una serie de textos críticos sobre autores ingleses. Recibió, sin embargo, crueles comentarios cuando señalaban que no se notaba que habían sido escritos por una mujer.

Por estos años sucede en su vida un hecho en apariencia banal, pero que Virginia Woolf rescata y aborda en su novela Flush, una biografía. Llegó a su vida el perro Flush, un coker spaniel. La tesis de Woolf es que el perro la movilizó interiormente; en otras palabras, la preparó para descubrir sentimientos como el amor, primero hacia el perro y después hacia Robert Browning, y también la llevó a dejar su enclaustramiento. Woolf escribe en un momento: “Ella era demasiado justa como para no reconocer que por su amor Flush había sacrificado su valor, así como, y siempre por su amor, había renunciado al sol y al aire”. Esa justicia la hace alargar más y más los paseos que da, y luego cuando empiezan a llegar las cartas de Browning el cambio opera casi por completo.

El material del que se alimenta Virginia Woolf para construir esta peculiar biografía son las cartas entre Barrett y Browning, que es el mismo material del que la propia Barrett usa para escribir Los sonetos de la dama portuguesa. Es decir, Flush sería una especie de reescritura de Los sonetos de Barrett, o más bien una alternativa.

Flush es un homenaje a la que Virginia Woolf considera la mayor poeta inglesa del siglo XIX (una cosa similar afirma de George Eliot en narrativa) y transita la vida del perro como ente independiente, desde sus orígenes, y también la mirada de ese perro en la vida de Elizabeth Barrett, ambas partes no exentas de peripecias. El perro no solo muestra cómo lentamente Elizabeth va saliendo de su casa en silla de ruedas a pasear con él, sino también las reacciones de Flush ante las cartas de Browning y la primera vez que lo ve, en ese momento Woolf usa una palabra que luego se repite en otros libros: embozado, que es envuelto, enfundado. Más adelante los cambios en ella son sorprendentes: va a una tienda a comprar y pierde a Flush. Para Virginia Woolf, la enfermedad de Elizabeth no es clara que sea física, sino más bien del alma, y tanto Flush como Robert Browning vienen a llenar el vacío que tenía su alma.

El inicio de la correspondencia no es fácil para ella, y el perro se da cuenta de ello: “Por primera vez desde que Flush la conocía, ella parecía irritable y nerviosa. Incapaz de leer e incapaz de escribir, estaba de pie junto a la ventana y miraba hacia afuera”. Robert Browning no pierde tiempo y le propone conocerse en persona, y Elizabeth Barrett, temerosa de desilusionarlo, va dilatando el encuentro, hasta que este se vuelve inevitable.

El material del que se alimenta Virginia Woolf para construir esta peculiar biografía son las cartas entre Barrett y Browning, que es el mismo material del que la propia Barrett usa para escribir Los sonetos de la dama portuguesa. Es decir, Flush sería una especie de reescritura de Los sonetos de Barrett, o más bien una alternativa. La historia de este libro es también una historia de amor, ya que cuando ambos ya se habían casado en secreto, huido a Italia, con Flush, y tenido a su hijo Robert, Browning se enteró de la muerte de su madre, y para aplacar la pena, ella le pasó el manuscrito de esos sonetos. Pero como en Aurora Leigh, su novela en verso, ella no quería dejar ningún rasgo autobiográfico, así que por eso se recurrió a lo de “dama portuguesa”.

Hay una cosa que sucedió en Italia, y que narra Virginia Woolf: se trata del cambio que operó no solo Flush, sino también Elizabeth Barrett. Quizá el cambio más divertido es del perro, que de pasar a morder a Robert Browning en el primer encuentro pasó a considerarlo su nuevo amo y a moverle la cola para que lo sacara a pasear. El caso de Elizabeth es igual de sorprendente, porque en Italia se calzaba botas y se había convertido en una mujer de acción, sin contar su modo de vestir: “La señora Browning había abandonado sus chales indios. Llevaba ahora una capa muy fina de seda, con unos colores muy vivos, que le gustaba a su marido”.

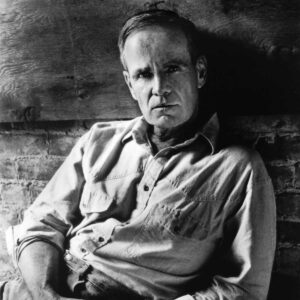

Robert Browning tampoco escondía el amor romántico en sus poemas; de hecho, varios están dedicados a ella, como este titulado “Los dos en la campagna”: “Me pregunto si hoy tú sientes /como aún yo siento día aquel /que, de la mano, sentados en la hierba, /en espíritu vagamos por la tierra”.