Escondites naturales

Con la temperatura del planeta aumentando y los océanos acidificándose, los escritores de la naturaleza podrían ser voces proféticas del Apocalipsis provocado por nuestra especie. Pero la naturaleza se muestra y se oculta. Quizá sea, incluso, una de las mayores expresiones del misterio, como lo demuestra una serie de libros de ensayistas que apelan a la observación, al viaje y a la propia introspección para abordar narrativamente lo que la ciencia oculta. Desde las aves hasta lo que ocurre bajo tierra, pasando por el agua, los árboles y los animales: de eso hablan J. A. Baker, Roger Deakin, Robert Macfarlane y Dara McAnulty, entre otros escritores.

por Patricio Tapia I 25 Agosto 2021

La naturaleza ama esconderse. También ama manifestarse.

Se muestra, está allí: cielo, montañas, mar, si se tiene la ventaja de divisarlos. También se oculta; la hemos tapado o arrinconado. Son pocos los lugares sin intervención humana o su creación, como las ciudades. En la mayoría de ellas, la experiencia natural (parques o árboles) es limitada, y cada vez menor mientras más pobre o más poblada sea. Como todo bien escaso, disfrutar de la naturaleza se ha convertido en un lujo o en un esfuerzo.

Hay quienes pueden hacer largos viajes por el mundo para captar lugares o animales salvajes, en una variante del turismo a medias de aventura y a medias de ostentación; algunos, sin alejarse demasiado, optan por visitar el campo, sin las incomodidades de lo campestre: todo bien surtido, con electricidad e internet; otros, buscan la naturaleza más cerca y menos disfrazada, evitando afectar con su huella de carbono lo que quieren apreciar. Conoce tu aldea y no harás daño universal.

Las motivaciones del contacto con el mundo natural son múltiples para esas personas como para los escritores naturalistas —subespecie exótica de la especie escritor—: como alivio o inspiración, como ejercicio de amateurismo científico, como buceo psicológico. Quieren conocer lo que está fuera de ellos o vislumbrar lo que ocurre dentro. Si la etimología tuviera sentido, podría hablarse de “excursiones” e “incursiones”: explorar el mundo exterior o bien la vida interior.

Como la naturaleza, quienes la estudian o escriben sobre ella, también se muestran y se ocultan. Desde Aristóteles, quizá el primer gran naturalista, se privilegió una disposición objetiva e impersonal, acentuada a medida que el conocimiento fragmentó la realidad en disciplinas y se codificó en lenguajes especializados: la ciencia como ocultamiento de quien mira.

En la literatura de la naturaleza, por su parte, sea en su vertiente de viajes, ecologista o de simple afición, la presencia del observador es ineludible: son sus aventuras, sus riesgos, sus palabras personalísimas; contemplar implica un escrutinio del que contempla.

La distinción no es del todo nítida. En la tradición literaria el observador también puede ocultarse (como en El peregrino, de Baker) y —como demuestra esta serie de libros, desde Deakin hasta McAnulty— los elementos naturales, ser manifestaciones de la intimidad. A veces no se distingue lo literario y lo científico, como una aprehensión casi mística del mundo, lo que quizá se remonta al sabio alemán Alexander von Humboldt.

El legado de Humboldt

Humboldt estuvo dispuesto a correr grandes riesgos para establecer la verdad científica, pero también para experimentar las fuerzas naturales. Cuando tuvo independencia financiera, viajó por todas partes, desde América a Siberia, inspeccionando la geología, la flora y la fauna locales. Sus años de viajes sudamericanos, entre cocodrilos y serpientes, subiendo montañas y bajando ríos, pasarían a la historia como algunas de las grandes hazañas de la exploración, como reportan dos biografías recientes, de Andrea Wulf y Maren Meinhardt.

No lo impulsaba únicamente saber, recolectar, clasificar, sino también la búsqueda y la experiencia misma: ascender al Chimborazo, considerada como la montaña más alta del mundo (no llegó a la cima), o la cercanía de la muerte (asfixiado en un túnel; electrocutado con anguilas; destrozado por un jaguar al que molestó). Aparece como uno de los fundadores de la ciencia moderna, pero tiene mucho de una antigua comprensión mágica. De su precursor Condamine comentó que “no fue más allá de la cantidad”; más de una vez se refirió a la comprensión como intuición profunda, hundirse en el paisaje y entenderlo como un sistema vivo. Su romanticismo procuraba atrapar la naturaleza con recursos del poeta y del científico.

El reciente Diario de un joven naturalista, de Dara McAnulty, es una muestra de esa inmersión. Recordando un mito celta del trato entre unas aves y un rey, señala: “Ciencia, sí, siempre ciencia”, pero también que necesitamos estas conexiones que nos recuerdan que no estamos separados de la naturaleza. El autor tiene 16 años y autismo (su familia entera es “neuroatípica”). Para él, la naturaleza ha sido una terapia (“observar dafnias, escarabajos, patinadores de agua y libélulas es una medicina para este cerebro hiperactivo”) y lleva un diario de un año de su vida (de los 14 a los 15, de la primavera al invierno), cuando él y su familia se mudan de un lugar a otro de Irlanda del Norte, lo que significó la pérdida de los lugares que visitaba y precipitó un colapso de pánico. Como su nuevo hogar tiene unas montañas cercanas, volvió a estar bien. Dice que las aves de jardín son su “familia extendida”, y constantemente menciona pájaros, plantas y árboles, e insectos; cuida un murciélago herido (que duerme en su habitación). Los viajes familiares a islas o a bosques alimentan sus descripciones sorprendentes: el alcatraz del norte tiene “líneas Art Decó”; un polluelo del azor común parece “un bosque otoñal envuelto en las primeras nieves del invierno”. Son los recuerdos de esos momentos de disolución en la naturaleza los que le sirven de arma o escudo para “cuando sea emboscado por el ejército de la ansiedad”.

Otra forma de unir naturaleza e intimidad está en Refugio (1991), donde Terry Tempest Williams se refiere al aumento del nivel de agua del Gran Lago Salado, en medio del desierto, en 1983. La crecida ataca el refugio de aves migratorias del río Bear, el primer santuario de aves acuáticas estadounidense. Esto coincide con la enfermedad de su madre, el cáncer que ha destruido a la mayoría de las mujeres de su familia, al parecer a consecuencia de ensayos nucleares en el desierto. Entrelaza así dos desastres ecológicos que afectan a las aves y a los seres humanos. Comienza observando fenómenos naturales, pero su mundo personal está tan vinculado con el natural que se mueve de uno a otro. ¿Cómo protegerse de las destrucciones: las pérdidas de lugares o de personas especiales? Cada entrada del libro responde a un nivel del lago y a un ave (garzas, golondrinas, flamencos, cisnes, etc.). En una refiere que suele ir a un basurero a censar pájaros: lo que más hay son estorninos. Los observa, hasta que la bandada se repliega cuando un peregrino atrapa a uno en el aire. Seguirá yendo, no para observar estorninos: “Es al halcón al que espero, a la rapaz que aún se acuerda de cuando había tantas aves que no se veía el sol”.

El peregrino

La fascinación por este depredador alado no es solo suya. Cuando apareció El peregrino, de J. A. Baker, en 1967, refulgió como un rayo sorpresivo e iluminó a toda una generación de escritores. Pero dejó de circular y únicamente en la década pasada su reputación creció, trayendo reediciones y traducciones.

Las motivaciones del contacto con el mundo natural son múltiples para los escritores naturalistas —subespecie exótica de la especie escritor—: como alivio o inspiración, como ejercicio de amateurismo científico, como buceo psicológico. Si la etimología tuviera sentido, podría hablarse de ‘excursiones’ e ‘incursiones’: explorar el mundo exterior o bien la vida interior.

En su identificación casi “animista”, Baker documentó sus excursiones a pie o en bicicleta durante una década por prados empapados y ríos cerca de su ciudad natal, en Essex, a través de la lluvia y la niebla, en busca del peregrino. “Vaya donde vaya este invierno yo quiero seguirlo. Voy a compartir el miedo, la exaltación y el aburrimiento de la vida de caza”.

Condensó esos 10 años en una sola temporada de un largo invierno. Los siguió, encontró y se acercó con tanta frecuencia que algunos han expresado dudas. Es probable que estuvieran inusualmente mansos por envenenamiento. Durante la década de 1950, las cifras de peregrinos tuvieron un catastrófico declive, por los plaguicidas. Baker constató que quedaban pocos: “Muchos mueren de espaldas, insanamente aferrados al cielo en las últimas convulsiones, mustios y consumidos por el polen sucio, insidioso de los pesticidas”.

Baker ve la vida silvestre como es, consciente de la brutalidad de matar: “No hay nada más hermoso, más abundantemente rojo que la sangre que fluye sobre la nieve”, afirma. “Qué raro que el ojo pueda amar lo que la mente y el cuerpo odian”. Otras descripciones reflejan su voz endurecida: dos garzas muertas yacen juntas en la nieve “como un par de muletas grises”, “cadáveres sin ojos, raídos, descarnados por muchas clases de dientes, picos y garras”.

Gran parte del hechizo del libro está en la voz del narrador y sus comparaciones inusitadas: los espasmos de una paloma torcaz moribunda “como un tren de juguete absurdo a falta de vías” o una marsopa muerta como “una bolsa de cemento”; el canto del chotacabras como “la caída de un chorro de vino en un barril hondo y resonante”. La presencia de esa voz se une a la ausencia de una persona precisa con que identificarla. Baker tuvo una fama breve, pero con misterio: fue un hombre tan esquivo como las aves que seguía.

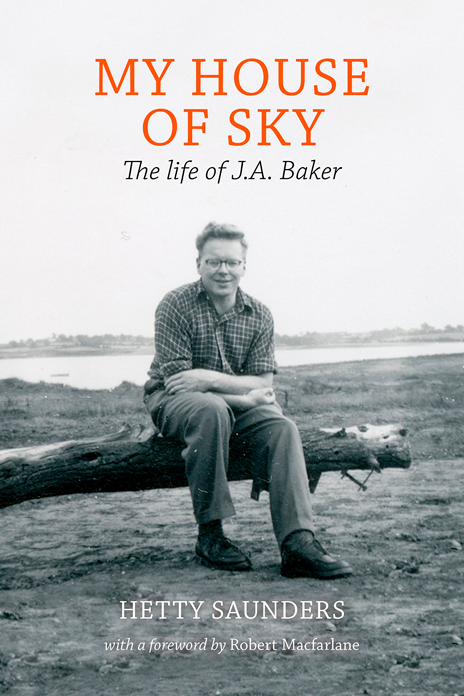

En My House of Sky, Hetty Saunders reconstruye la vida de Baker, respaldada por un extenso archivo recuperado. Nacido en 1926, hijo único de un matrimonio infeliz (su padre padecía una enfermedad mental que lo volvía violento), sufrió de niño fiebre reumática, augurio de la enfermedad artrítica que lo acosaría toda su vida. No entró a la universidad y decidió ser escritor, copiando poemas y leyendo. Pero tras una experiencia amorosa no correspondida, sufrió un colapso nervioso y fue hospitalizado en 1945. A partir de entonces, fueron pasos en falso. No participó en la guerra por salud y se embarcó en una serie de carreras breves y fallidas: asistente en Oxford University Press; bibliotecario en el Museo Británico; formándose como profesor; se instaló más largamente en la Asociación de Automóviles de su ciudad. Mientras trabajaba allí, en la década de 1950, conoció a su esposa y su interés por observar aves se volvió “sistemático”.

En 1954 Baker registró uno de sus primeros encuentros con un peregrino. Su pasión se convirtió en obsesión y los siguió con devoción. En 1965 dejó su trabajo, para precisamente escribir El peregrino. En 1969 publicó su segundo libro, excelente pero recibido con frialdad. En los años posteriores sucumbiría gradualmente a la enfermedad: primero inmovilidad artrítica y luego cáncer, que lo mató en 1987. En esos años, su esposa aprendió a conducir y lo llevaba a sus lugares favoritos, dejándolo caminar y observar pájaros antes de recogerlo por la noche.

Elementos

La naturaleza ama manifestarse. Nos envuelve, supone enfrentar directamente los elementos: agua y tierra (fuego y aire son más difíciles), y sus variantes.

Cuando en 1999 Roger Deakin publicó Diarios del agua, representó una nueva forma de escribir sobre la naturaleza, en un momento en que los libros de viajes comenzaban a desaparecer: los lectores no necesitaban travesías vicarias a lugares que podían visitar ellos mismos. El suyo es un viaje líquido por Gran Bretaña, experiencias de “natación salvaje” por mares, ríos, lagos, pantanos, piscinas y canales. Empieza en el foso de su casona en Suffolk —en 1968 compró una granja isabelina semiarruinada en la cual vivió hasta su muerte— y va a heladas pozas fluviales en Gales, estanques de Hampstead en Londres y las Islas Sorlingas. Es también un relato de sus encuentros: desde funcionarios hostiles que quieren echarlo de un río hasta el último pescador de anguilas en una ciudad que se había dedicado a eso, además de animales y aves.

La extravagancia de Deakin alimenta un libro vivaz, divertido, entrelazando historia y anécdotas literarias: sobre Enid Blyton o George Borrow, buscando las aguas donde Dickens situó Grandes esperanzas o los lugares que Daphne du Maurier visitó. Habla de rincones olvidados y balnearios venidos a menos, reclama por la desaparición de los prados, por los basureros en las playas, la contaminación de los ríos y la prohibición de nadar libremente en ellos.

De otra agua habla la obra fundamental del recientemente muerto Barry Lopez, Sueños árticos (1986; Capitán Swing, 2018). El hielo es agua, pero fría y sólida: producto imprescindible en la coctelería, lo es también para la supervivencia del planeta, y cubre parte considerable de la superficie terrestre. Allí Lopez muestra que al escribir sobre historia natural se pueden tocar problemas humanos, sin caer en cuestiones abstractas. Su visión es certera: cuando describe una alondra cornuda en su nido, en la tundra, nos permite verla y sentir cercanía con esa pequeña chispa de vida. Y así con otras aves, osos polares, bueyes almizcleros, el clima y la luz, porque como el desierto, el Ártico parece desolado y vacío, pero está lleno de vida.

Hay distintas tierras: planas (o llanuras), altas (o montañas), costeras, subterráneas, boreales, marginales, pétreas, boscosas, infantiles. De todas ellas habla Robert Macfarlane en Landmarks (2016). Las propone como “hitos” de lectura y de lenguaje, una “guía de campo” de la literatura que le gusta y también una recuperación del léxico del paisaje. Se refiere a libros de escritores que han descrito o referido esas tierras, además de una recopilación de términos para referirse a ellas. Lamenta la sustitución de lo exterior y natural por lo interior y virtual, como un síntoma de la vida simulada que vivimos. Así, dice, los niños cuentan hoy con numerosos términos para tipos de archivos, pero pocos para diferentes árboles y criaturas.

Macfarlane, que viene de la literatura, es uno de los más destacados escritores de la naturaleza actuales. Su mirada se ha desplazado en distintas direcciones: al cielo en Montañas de la mente (2003); a los mitos naturales en Los lugares salvajes (2007), o a antiguas rutas de peregrinaje en Las viejas sendas (2012). Escalando, caminando, o leyendo, se ubica en el centro de la naturaleza escrita: ha fomentado la fama póstuma de Baker; McAnulty en su libro recuerda una piedra bruja que él le regaló; también fue amigo de Deakin, a quien dedica un capítulo en Landmarks.

En Sueños árticos, Barry Lopez muestra que al escribir sobre historia natural se pueden tocar problemas humanos, sin caer en cuestiones abstractas. Su visión es certera: cuando describe una alondra cornuda en su nido, en la tundra, nos permite verla y sentir cercanía con esa pequeña chispa de vida.

Lo subterráneo y lo humano

La naturaleza también puede esconderse bajo tierra. El más reciente libro de Macfarlane refiere sus viajes subterráneos, claustrofóbicos, aterradores, por sistemas de cuevas, minas, alcantarillas, ríos, cavidades, estructuras naturales y humanas bajo la superficie. Es peligroso: en unas cuevas su cuerda se enreda; en las catacumbas de París casi se queda atrapado en una abertura diminuta; cuando no se está atascando o arriesgando a caer, refiere casos de otros que perdieron su vida en similares trances.

Deambula bajo ciudades o el mar, al interior de glaciares. Se topa con cementerios de autos, cavidades con pinturas rupestres prehistóricas, cámaras funerarias, un descenso abrupto al fondo marino o un almacén de residuos nucleares en Finlandia. En la extensa meseta de piedra caliza (“carst”) en la frontera ítalo-eslovena, encuentra un inmenso río subterráneo y cavernas que dan cobijo a animales salvajes, el más salvaje, el hombre (durante las guerras).

Gusta de los superlativos (muchos lugares son “el más temible” o “el más extraordinario”) y de las referencias: cita a poetas, novelistas y a un batallón de personas dedicadas a las más diversas disciplinas y escisiones del “logos” (geología, arqueología, mitología y glaciología, entre otras); pasa de Rilke y Orfeo a la física de la “materia oscura”, y de las epopeyas de Finlandia a los avances sobre las “hifas” (hilos de una red de hongos en un sistema cooperativo bajo los bosques).

Su preocupación más amplia es la relación entre el ser humano y el paisaje, y la fragilidad de ambos. El libro, escrito ante la amenaza del Antropoceno, muestra cómo el suelo bajo nuestros pies no es indiferente a la humanidad que, mediante industrias extractivas y contaminación, se extiende al plano geológico: el permafrost se derrite y libera gases de efecto invernadero; una pirámide de hielo negro antiguo explota en un glaciar de Groenlandia.

La naturaleza también puede esconderse en las ciudades. En The Accidental Countryside, Stephen Moss —observador de aves y autor de varios libros sobre ellas— muestra cómo ella se presenta en lugares inesperados, áreas para uso humano que terminan convertidas en un refugio para la vida silvestre. El libro comienza con un peregrino cazando en el techo de la galería Tate Modern londinense. Baker, que temió su extinción, se sorprendería.

Desde ruinas prehistóricas escocesas —el broch de Mousa, donde se cría el paíno— hasta ferrocarriles o refinerías en desuso, fábricas, estaciones de servicio, Moss ve peligros artificiales que pueden convertirse en paraísos naturales: los humedales de Woodberry en Londres nacieron de un embalse de agua; los muelles desmantelados de Belfast se transformaron en reserva. Aunque acepta que la actividad humana es, en general, perjudicial para la vida silvestre, dañando a muchas especies, otras se benefician. Nuestros espacios urbanos proporcionan hábitats y condiciones en que ella puede prosperar.

Tal vez no concordaría Luis Oyarzún, quien en Defensa de la tierra (póstumo, 1973), hablando de Santiago y el “smog”, señala: “Todo está mustio, agobiado bajo el peso del polvo humano”. Esta “defensa” —con reflexiones sobre bosques, flora, lagos y ríos, sequías, incendios y polución— la escribió instalado en Valdivia. No hemos carecido en Chile de naturalistas, desde el abate Molina en adelante (con los grandes científicos del siglo XIX: Gay o Darwin, de paso, o Philippi y Domeyko, asentados), pero la idea del naturalista aficionado encuentra en Oyarzún a uno de sus más destacados representantes, que mantuvo siempre un interés por la vida silvestre, particularmente los árboles (lo que testimonia su Diario).

Hace más de 25 siglos, Heráclito escribió: “La naturaleza ama esconderse”, frase que ha servido a infinitas interpretaciones, quizá muestra de la oscuridad del filósofo, pues la naturaleza está inevitablemente presente. Quizá se refería a otra cosa: el terreno baldío de la cosecha germinará de nuevo; los troncos resecos en invierno florecerán en primavera. Parece muerta, pero la naturaleza está viva, solo oculta bajo la tierra, y resurgirá.

Con el planeta calentándose y los océanos acidificándose, los escritores de la naturaleza podrían ser voces proféticas del Apocalipsis provocado por nuestra especie. Pero la naturaleza se muestra y se oculta. Y es más fuerte de lo que se supone: el “campo accidental” de Moss recuerda que la vida silvestre está a nuestro alrededor, hasta en las ciudades, si se busca.

The Accidental Countryside, Stephen Moss, Guardian / Faber, 2020, 272 páginas, £16,99.

Bajotierra, Robert Macfarlane, Random House, 2020, 512 páginas, $18.000.

Diary of a Young Naturalist, Dara McAnulty, Little Toller, 2020, 228 páginas, £16.

Defensa de la Tierra, Luis Oyarzún, Universidad Austral de Chile, 2020, 140 páginas, $14.000.

Diarios del agua, Roger Deakin, Impedimenta / Liberalia, 2019, 408 páginas, $23.700.

Refugio, Terry Tempest Williams, Errata Naturae / Océano, 2018, 422 páginas, $19.080.

My House of Sky. The Life of J. A. Baker, Hetty Saunders, Little Toller, 2017, 256 páginas, £20.

El peregrino, J. A. Baker, Sigilo, 2016, 220 páginas, $16.000.