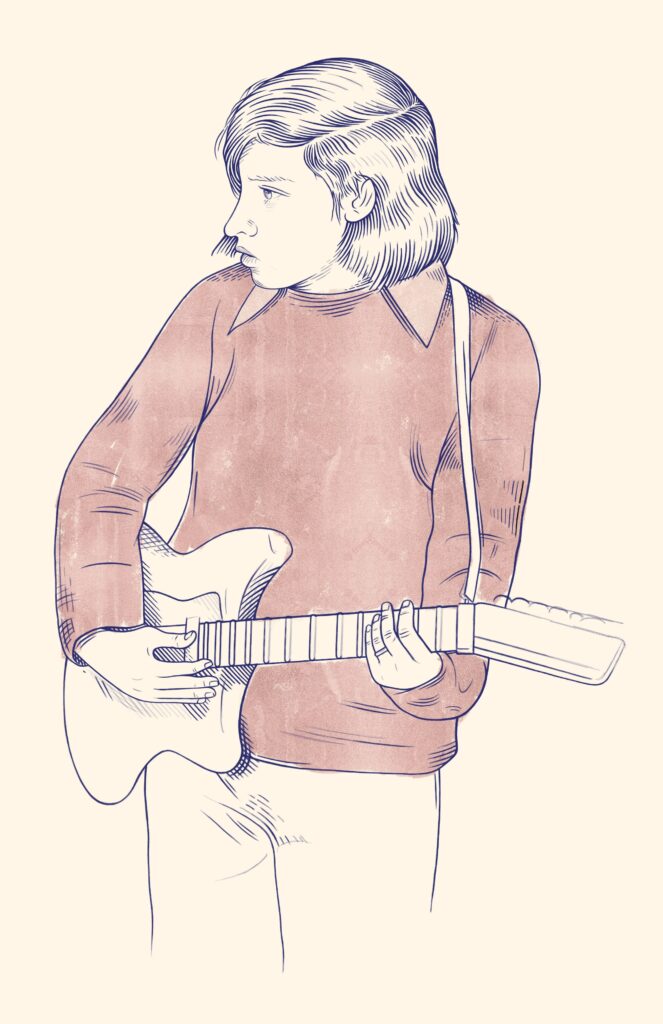

El guitarrista de Paine

El 22 de agosto, la Universidad Diego Portales inauguró en el Centro Cultural La Moneda la exposición Vestigios. Mediadas por una innovadora tecnología de exhibición, seis mujeres dan cuenta de la desaparición de adolescentes cuyos restos nunca han sido encontrados. Esta historia, la de un joven de 17 años que trabajaba en una viña y tenía una banda con la que animaba las fiestas en el pueblo, muestra cómo la represión militar también alcanzó a jóvenes sin militancia alguna, en lo que cabe calificar como una razzia social.

por Manuel Vicuña I 10 Septiembre 2023

Ignacio del Tránsito Santander Albornoz tenía 17 años, era estudiante secundario, trabajaba en el campo de vez en cuando, en la viña El Escorial, de Paine, cortando uvas y poniendo corchos y etiquetas en las botellas de vino. Estaba juntando plata para sacar su cédula de identidad: así podría hacer trámites y ganar independencia. Salvo en verano, siempre andaba con un gorro de lana azul con pompón. Tenía talento para el trompo y lo apasionaba la guitarra, la acústica y la eléctrica. Tocaba cada vez que podía, en la iglesia, por ejemplo, y también cantaba. Lo cautivaban las canciones religiosas, aunque la suya era una familia con más interés en los rituales festivos del catolicismo que en la fe o en la doctrina o en la prédica de los curas. Ignacio además formaba parte de una banda. Tocaba la guitarra eléctrica. Se presentaba en casamientos que podían extenderse durante días, con sacrificio de chanchos incluido. Era muy perfeccionista al momento de ejecutar el repertorio de cumbias y cuecas.

En las tardes le gustaba ir a la capilla de El Escorial, ubicada junto a la casona patronal, a ver películas y partidos de fútbol, porque allí tenían una tele grande y se reunían campesinos y trabajadores agrícolas a pasar el rato después de las faenas. Lo acompanaba su hermana chica, Ana María, hija del segundo matrimonio de su madre. Ana María lo idolatraba: “Cuando estaba en la casa yo andaba siempre con él —recuerda—, era como su resfrío, pegadita a la espalda”. De verdad eran inseparables. Ignacio le regalaba dulces cuando volvía del trabajo y la llevaba consigo a todas partes. Juntos asistían a matrimonios y bautizos, solo para ver el espectáculo y luego “copuchar”, según Ana María. En la faena del vino, cuando las máquinas extraían el jugo de las uvas, jugaban a la par, como “cabros chicos”, sobre los montones de hollejos descartados, un poco mareados por el vapor del alcohol. Luego el hollejo servía para alimentar a los chanchos. La mitología dice que los animales se emborrachaban.

Según sus hermanas, Alicia y Ana María, Ignacio no militaba. “Era un niño —dicen— que ni siquiera tenía polola”. Del liceo al trabajo y del trabajo a la casa en los tiempos de faenas agrícolas. Era responsable, muy friolento, bajo de estatura y llevaba el pelo largo. “Ni gordo ni flaco”, aseguran las hermanas. Muy respetuoso de los padres, agregan. Y también tímido. Le gustaba una “niña” de El Escorial, hija de un trabajador de la viña, pero nunca se aventuró a galantearla.

En la zona de Paine, las desapariciones empezaron a los dos días del golpe de Estado. Los militares se ensanaron con los campesinos y los trabajadores agrícolas. La Reforma Agraria había alterado los ánimos y después del 11 de septiembre se desataron las represalias. En Paine las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas llegaron a 70. Esto convirtió al sector en la comuna con el mayor número de asesinados, en proporción al tamaño de su población.

Poco después del Golpe, los militares coparon con tropas la cancha de fútbol de la viña El Escorial y, de refuerzo, los escoltó un helicóptero. Allanaron las casas del lugar e iniciaron una balacera sin respuesta, largando tiros al aire para intimidar. Corría este rumor infundado: que en la bodega de la viña se guardaban armas por montones. Era el primer aviso de lo que venía.

El 24 de septiembre de 1973 regresaron, aún más decididos. El objetivo presunto: los obreros agrícolas que ambicionaban una parcela propia. La denuncia la había realizado una vecina de la viña, con la venia del patrón, por medio de una carta que inculpaba a gente con la que trataba a diario, en un ambiente de gran cordialidad entre los trabajadores que vivían en El Escorial.

Los militares, todos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, llegaron en camiones y en un jeep. Llevaban una lista en la que figuraba el nombre de Ignacio y el de Juan Guillermo Cuadra Espinoza, su cunado, a quien también se llevaron detenido. Ante la noticia, la madre de Ignacio voló a la cancha de fútbol: allí los habían reunido, tendidos en la tierra, boca abajo. Ambos se encontraban bajo uno de los arcos, el que da al camino. Ella se notaba abrumada, de modo que Ignacio intentó calmarla, diciéndole, tal como recuerda Ana María: “El que nada hace, nada teme, yo voy y vuelvo”. Antes de partir, le alcanzó a pasar una chaqueta para abrigarse, y él le entregó a su madre las pocas monedas que llevaba encima. Ana María, de ocho años en ese entonces, lloraba e incluso intentó subirse al camión donde se había subido Ignacio. Todo esto pasó cerca de las cuatro de la tarde de un día de cielo grisáceo, con nubes muy bajas, como cargadas de lluvia.

Después de una breve parada en un regimiento, los llevaron al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena. Los mantuvieron vendados. Los torturaron. Un sobreviviente que compartió con Ignacio, José Luis Marchant, cuenta que cuando llamaban a declarar a Juan Guillermo, Ignacio decía: “Por favor, cuando lleven a mi cunado llévenme a mí, porque yo no conozco ni siquiera Buin. Y otra cosa que les voy a pedir es que, si lo matan a él, mátenme a mí también”. Imposible precisar cuánto tiempo los tuvieron en ese recinto; tal vez 10 días.

Ana María recuerda que su madre iba a diario a Chena. Se tomaba la primera micro de la mañana, al alba, y regresaba en la última del recorrido; solo llevaba la plata para los pasajes, nada para comer. Fue a la madre, seguramente, a quien le dijeron que ya ‘era demasiado tarde para seguir preguntando’ por ellos.

A través del testimonio de la gente que liberaron, la familia de Ignacio y Juan Guillermo se enteró de que estaban prisioneros en el cerro Chena. Fueron de inmediato a preguntar por ambos, pero no consiguieron información y, por lo demás, ya los habían trasladado a otro lugar. La madre volvió más tarde y logró acercarse a las instalaciones militares. Esta es la versión de Alicia. Ana María, en cambio, recuerda que su madre iba a diario a Chena. Se tomaba la primera micro de la manana, al alba, y regresaba en la última del recorrido; solo llevaba la plata para los pasajes, nada para comer. Fue a la madre, seguramente, a quien le dijeron que ya “era demasiado tarde para seguir preguntando” por ellos. Los familiares no se conformaron con esa respuesta.

Entonces empezó una odisea de gestiones judiciales y de consultas en la Cruz Roja Internacional, en el Estadio Nacional, en la Secretaría Nacional de Detenidos, el Ministerio de Defensa y el Instituto Médico Legal, donde fueron maltratados, pese a haberles advertido de la posible presencia de los cuerpos de Ignacio y Juan Guillermo. Alicia, hermana de Ignacio y esposa de Juan Guillermo, asistió al Instituto. Ahí le dijeron que los cuerpos ya habían sido retirados por los militares. De esos cadáveres solo había quedado una ojota guacha.

En esos trámites, Alicia cargaba a su hija, Flor, de siete meses. Sentada en el living de su hermana Ana María, el 19 de abril de 2023, Alicia cuenta que al salir del Instituto Médico Legal solo quería “tirarse a los autos”. Pero ella y su madre no aflojaron nunca. Alicia se hizo habitué de la Vicaría de la Solidaridad y aún forma parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine, donde dos memoriales los honran. “Hay gente que todavía los espera como si fueran a llegar”, dice.

Finalmente, cuando se entregaron los cuerpos de los campesinos detenidos y asesinados de El Escorial, Alicia partió al cementerio general, requerida para identificar las ropas de su hermano. A Ignacio se lo habían llevado vestido con una camisa roja, pero en el lugar solo había un chaleco del mismo color.

En 1974, un oficio firmado por el coronel Pedro Montalva Calvo, en su calidad de director de la Escuela de Infantería, señaló que los detenidos Ignacio del Tránsito Santander Albornoz y Juan Guillermo Cuadra Espinoza, “fueron dados de baja por centinelas del Campo de Prisioneros de Chena el 4 de octubre de 1973 por intento de escape del citado lugar”.

Ana María, hoy integrante de la Iglesia Metodista Pentecostal, siempre reza por Ignacio y en sus oraciones se lo encomienda a Dios. En el día de su cumpleaños lo saluda de pie frente a las fotos que conserva de su hermano. Ni en su casa ni en la de su madre prendían velas o mantenían altares, la relación con la memoria de Ignacio circulaba más bien por los recuerdos, la pena de todos los días y los afectos. “Corazón y mente”, por ahí pasa todo, dice Ana María.

Ella sabe que es algo irreal, pero de todos modos se imagina que él regresa de improviso, toca la puerta de la casa, y entonces el dilema que ella se plantea es si podrá reconocerlo después de cinco décadas. De niña, cuando recién se lo llevaron los militares, Ana María se sentaba en unas piedras a las afueras de su casa, que quedaba justo frente a la cancha de fútbol improvisada como lugar de detención el 24 de septiembre de 1973. Miraba las micros pasar, por si Ignacio se bajaba de alguna. Ahora habla de la frustración reiterada que sigue a la esperanza que provocan los hallazgos de osamentas; siempre piensa: por fin identificarán los restos de Ignacio, tendremos un lugar donde llevarle flores, pero nunca ocurre eso.

Ya mayor, Ana María se preguntaba: “¿Cómo lo habrán matado, qué tortura le habrán hecho?”. A su padre también lo habían detenido y torturado, aplicándole corriente y apaleos. Cuando lo largaron y llegó a su casa, Ana María descubrió a un hombre en las últimas, mortalmente ojeroso, con el rostro chupado y “sin ningún color”, como “sacado de la tumba”. Se le quedó grabada la imagen de la espalda de su padre, entera morada. Cuando piensa en Ignacio y en Juan Guillermo, a veces se le interpone la visión de su padre demolido. Si su padre regresó así, “imagínese los chiquillos”.

Ana María, su marido y sus dos hijos tienen buen oído. Todos cantan y tocan, al menos, la guitarra. Ensayan con frecuencia en familia. De este modo se preparan para animar los encuentros en la iglesia. En esos momentos, en medio de la vida cotidiana, recuerdan a Ignacio y de alguna manera lo invocan, porque saben que, en caso de haber sobrevivido, ahí estaría, radiante, tocando su guitarra, cantando con el resto.

Ilustración: Franco Nieri.

Más información sobre la exposición Vestigios, que estará abierta en el Centro Cultural La Moneda hasta el 5 de noviembre, en el siguiente enlace: https://www.cclm.cl/exposicion/vestigios/