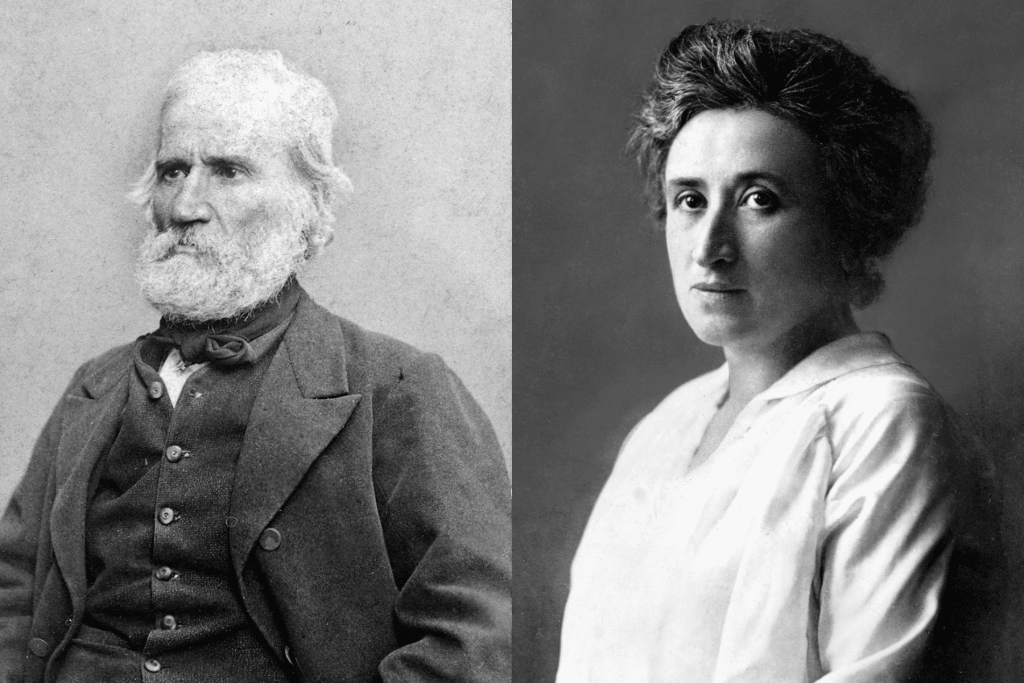

De planetas y flores: Auguste Blanqui y Rosa Luxemburgo

por Federico Galende I 28 Octubre 2025

Rosa Luxemburgo, conocida por todo el mundo como la Rosa Roja, nació en 1871. Ese mismo año, uno de los más queridos revolucionarios de la Comuna de París le confió a su hermana un manuscrito curioso. Se había pasado la vida entera entrando y saliendo de todas las cárceles, tal como le sucedería más tarde a la Rosa Roja, y su manuscrito lo acababa de redactar en la prisión de la Fortaleza de Taureau, circundado por un mar inmenso que escuchaba, pero no podía ver, ya que la altura de los barrotes se lo impedía.

En cambio, sí podía ver el cielo, un pedacito de cielo.

Todos los días y todas las noches ese cielo era distinto; todos los días y todas las noches el sol, las estrellas y los planetas trazaban al otro lado de esos barrotes coreografías hermosas e impredecibles. La vida era eso, estaba ahí, era la única historia que existía, una historia de unidades de tiempo diseminadas en la que los acontecimientos no se suceden y todo coexiste.

Negar esa coexistencia, como escribiría Borges años más tarde, no tenía por qué ser más plausible que negar la sucesión.

El revolucionario se llamaba Auguste Blanqui y su manuscrito era muy curioso, porque en lugar de esgrimir una queja acerca de las desdichas que le había deparado el fracaso de la revolución —esta vez contra el Segundo Imperio, que había invitado a derrocar con un panfleto titulado “Instrucciones para la toma de armas en Francia”—, trataba sobre la vida de las estrellas. Era una novela sobre las estrellas, se titulaba La eternidad por los astros, y a pesar de que era preciosa, había un punto en el que lo comprometía, ya que el ataque a las ilusiones del cambio histórico aquí en la Tierra, encerrados como estamos en la prisión del progreso, podía conducir a que sus camaradas lo confundieran con un militante arrepentido.

Y él no se había arrepentido de nada; su mirada sobre la lucha revolucionaria permanecía intacta, solo había cambiado el punto del horizonte en el que la buscaba. No la buscaba en los calendarios que urdían los dirigentes, la buscaba en un caleidoscopio que nos libraba del orden opresivo del tiempo y nos multiplicaba, como dobles o como sosías, en una esfera cuyo centro estaba en todas partes y su superficie en ninguna. Así como las manchas de luz que pueblan el universo se han extinguido y han vuelto a brillar en un número de veces imposible de determinar, así se puede también estar muerto en cada sitio durante interminables siglos sin que se esté muerto a la vez en todas las tierras, cuyas réplicas son incontables.

Por eso ese pedazo de cielo que el revolucionario socialista veía desde un rincón sombrío del calabozo, enjaulado como lo están en la atmósfera los cometas apresados por la policía de la gravitación, contenía una idea que difería de lo que planteaba Marx: no era el cielo lo que nos tomaríamos alguna vez por asalto, era la historia universal diseminada en el firmamento la que nos asaltaría a nosotros, quitándonos de encima las pesadas cadenas del progreso histórico. El comunismo no tenía nada que ver con eso, el comunismo era y es en cada presente, y para la eternidad, “la igualdad de los seres que participan de un mismo saber sobre el cielo”.

El mausoleo de Rosa Luxemburgo es visitado hasta el día de hoy por todos los comunistas del mundo, los mismos que ayer le habían pegado una fea desconocida, y conmueve pensar que cada vez que una plaza se levanta —como nunca dejará de ocurrir mientras perseveren las injusticias— ella y Blanqui están mucho más presentes que Lenin o Mao Zedong. Tal vez una revolución es nada si no subsiste como un herbario que conserva en cada flor la historia triste de los pobres; tampoco lo sería si en ella no entrechocaran de vez en cuando sus copas todas las alegrías que las propias revoluciones fueron dejando de lado.

La feminista revolucionaria que ese año de 1871 había nacido en un pueblito remoto de la Polonia ultrajada por los zares, también se las había arreglado para eludir la fe estúpida de los hombres en el progreso. Amaba desde que era una niña los pájaros y las flores, y nunca los apartó de su lucha por la revolución. Al revés, los recogía como emblemas fuera de plano, que le arrancaban a la revolución sus nerviosos y varoniles troncos centrales.

Blanqui bajaba del cielo las hojas sueltas que Luxemburgo recogía en los jardines de la prisión; como las de él, esas prisiones nunca eran las mismas.

Rosa entraba y salía de una y otra sin ofuscarse, se conformaba con un patio o un pequeño jardín en el que recolectar las hojas de los olmos, los tilos, los olivos o los castaños, que guardaba meticulosamente en sus herbarios, museo de los brotes de una revolución que en manos de los amos de la historia siempre se marchitaba. Esos amos tan revolucionarios, fusileros y crueles, ni siquiera sabían lo que era un herbario, lo confundían con un bosque en el que las urgencias de la revolución se perdían (escoltados por el engreimiento de quienes creen conocer el destino).

Para ella, esa era la idea menos revolucionaria del mundo, ya que una revolución de verdad nunca tiene un destino. Es más bien una revuelta contra este, la revuelta que todo pequeño detalle atesora, como las flores que nacen en los desiertos de las ideas totalitarias.

Por eso el balazo del asesino que la ejecutó a sangre fría tal vez ni lo percibió, no nos consta siquiera que le hubiera importado. Quién sabe si el revolucionario de la Comuna de París no le había susurrado al oído, en alguna otra vida, que estas injusticias se daban, que esta tierra estaba llena de asesinos que pasaban de moda, como todas las maldades inútiles y vulgares.

Lo cierto es que en 1917, apenas dos semanas después de que Lenin pronunciara en Petrogrado las famosas “Tesis de abril”, Rosa Luxemburgo le envió a una amiga una carta contándole que en ese trocito de jardín de la prisión desde la que le escribía, rodeada de plantas y de abejorros, se sentía muchísimo más a gusto que en los previsibles congresos del partido. No había nada que hacer, los gorriones que revoloteaban alrededor de la cárcel le caían mejor que sus camaradas, al menos no eran tan problemáticos como los discursos de los dirigentes a la hora de invitar a la libertad.

El mausoleo de Rosa Luxemburgo es visitado hasta el día de hoy por todos los comunistas del mundo, los mismos que ayer le habían pegado una fea desconocida, y conmueve pensar que cada vez que una plaza se levanta —como nunca dejará de ocurrir mientras perseveren las injusticias— ella y Blanqui están mucho más presentes que Lenin o Mao Zedong. Tal vez una revolución es nada si no subsiste como un herbario que conserva en cada flor la historia triste de los pobres; tampoco lo sería si en ella no entrechocaran de vez en cuando sus copas todas las alegrías que las propias revoluciones fueron dejando de lado.

Imagen de portada: A la izquierda, Auguste Blanqui (1805-1881); a la derecha, Rosa Luxemburgo (1871-1919).